金沢方式について

総意の確認の仕方

-広田委員

質問の機会を得ましたので、日本共産党市議員団の一員として質問いたします。

まずは、金沢方式にかかわってです。

本会議で市長は、材木消防分団の機械器具置場整備について、両町会連合会の合意が得られたとしました。しかし、住民から出された「市の設置を求める」要望書には町会長の名前もあります。

そして、そもそもなぜ町会連合会の合意なのかと疑問の声も寄せられています。

そこで、先日の総務常任委員会で確認したところ、予算を作成した財政部局は、担当課である消防局にて地元合意の確認をし予算化したとのことで、財政部局は要望書は見ていないそうです。

では、消防局の方で町会連合会の合意が得られているという根拠をお持ちなのか、なにか書類が出ているのなら、いつ、どなたが出したのかあきらかにしてください。

-蔵消防局長

材木消防分団の機械器具置場の建設に関しましては、材木・味噌蔵両地区の町会連合会において合意が得られたうえで、材木消防分団分団長から令和6年11月18日付で補助要望書の提出がありました。

-広田委員

今、言葉では両町会の合意が得られたうえでとおっしゃいましたけれども、書面はあくまでも材木分団からということです。となると、はっきりとした根拠としては、「町会・町連の同意」というのは違うのではないですか。

-蔵消防局長

材木消防分団からの提出にありましては、材木・味噌蔵両地区の町会連合会において合意が得られたものと承知をしており、そのことを踏まえて発言させていただいたものでございます。

-広田委員

分団から出された書類のどこに、そのことが明記されているんでしょうか。

-蔵消防局長

要望書の中には、町会連合会等の名前は記載されておりません。

-広田委員

あくまで、客観的に見た根拠というのはその書類しかありませんから、消防分団が出したもの、ということに他なりません。

市長、町会連合会からとおっしゃいましたけれど、いかがかということと、私聞いていて思ったんですけれど、消防分団から市長に書類を出すというのは、同じ市の組織なのにそんな提出の仕方があるんでしょうか。

-蔵消防局長

消防分団長から提出される要望書につきましては、あくまでも地域の合意を得たうえでの提出だというふうに、こちらの方では捉えておるところでございます。

-広田委員

あきらかな証拠としては、とても弱いというふうに思いますし、消防分団は市長の管理下にある組織ですよ。その組織から市長宛に出された、まぁ内部文書ですよね、はっきり言って。地域の意見が反映されている根拠とはなり得ないと思いますが、市長、いかがですか。

-村山市長

これまでも消防分団の機械器具置場の整備についての要望というのは、各分団からいただいているというものでありますので、特段、材木分団から提出されたものに対しての疑いというか、疑義は生じないものと考えております。

-広田委員

重ねて申し上げますけれども、消防分団は市長の管理下であり、市の内部組織です。そこから市長に出された文書が、地域の意見を反映しているとは到底言えませんし、慣例・慣習で地域の意見が出され、まとまったら消防さんが出すということにしていたのならば、それは多くの市民に説明がつきませんから、改めるべきです。

どちらにせよ、「市の設置を求める要望書」が出されたのはそのあとの2月21日です。総務常任委員会では、市長は見られているという秘書課からのご答弁でした。同日、消防局へわたったとのことですが、この機械器具置場は市の所有・管理物件であり、消防組織・施設の管理責任は、くどいですが市長にあります。市長から何と言って消防局へお渡しになったのでしょうか。

-蔵消防局長

消防局には、内容についてしっかりと確認するよう市長より指示を受けております。なお、陳情書の趣旨につきましては、住民負担を伴わない整備と理解しており、地域による一定の負担を含め、地域主導・ボランティアといった本市の地域コミュニティの特徴は今後も継承すべきだというふうに考えているところでございます。

-広田委員

市長から確認しなさいと言われたけれども、金沢方式は地元負担が必要なので、確認されなかったということですか。この要望書に関して、出された方々に確認や、町会連合会の方にもう一度お話を聞くという確認はされずに終わったということですか。

-蔵消防局長

要望書の提出を受けた時点で、町会連合会の会長さん並びに分団長さんにもその内容について確認をさせていただきました。先ほど言いましたように、その趣旨については地元負担を全くなくする、金沢方式というもの自体をなくするという趣旨でありましたので、こちらの方ではそれは違うというふうに考えまして、対応したところでございます。

-広田委員

それは金沢方式という政策の話であって、消防局長が判断する話じゃないですよね。あくまで担当課は、合意が得られているかという金沢方式の仕組みにおいてしっかり確認しなければいけなかったんですよ。そこが抜けてますよね。それは認めますか。

-蔵消防局長

あの要望書をいただいたのちに、両町会連合会の会長さんにもしっかり確認をさせていただきました。これについては町会連合会の役員等もすべて出席している会議ということで、地元の総意というふうに言ってもらっても結構ですというふうに答えをいただいているところでございます。

-広田委員

これまで繰り返し、「総意」ってなんなんだろうということが議会でも議論になってきたわけですけれども、役員の方が総意だと言えば総意だということが、この金沢方式の実態であることがわかってきました。

要望書を、市民のみなさんがお名前も住所も書いてハンコも押すというのは、相当な勇気が要ることです。前に出て「私は納得がいかない」ということを表明するんですよ。相当な勇気ですよ。それなのに、この方々に話も聞かず、役員の方々でもって総意としてしまえば、金沢方式はもうこれから長くはないですね。

私は、本当に要望書の扱いについてずさんだと、この件について感じておりますし、金沢方式は地域の総意をもとにすすめるというより、地域の分断を招くと、実態を見て言わざるを得ません。

市長、実態としては地域の声はまとまっていません。補助金の申請についてはこれからです。ぜひ地元への確認と、地域での丁寧な話し合いを促していただくよう求めますがいかがですか。

-村山市長

この金沢市議会でも様々な議案について、一部反対の声がありながらも議決をいただく案件もあります。すべての住民の意見という形になっていくと、進むべき施策も進まなくなるということは、民主主義の中では起こりうることだというように思っております。

今回は町会連合会の方からも合意もいただいたという中であります。地元の町会連合会の中から、今回の合意について再度確認したいという申し出がございましたら話を聞きたいと思っております。

-広田委員

本当に残念な発言だと思います。それでは誰も町会に入らなくなるんじゃないですか。全国では考えられないやり方だということがまず金沢方式であるにも関わらず、その中の合意形成はあまりにもずさんだったということです。

これは私は、ひとえに役員の方々の問題ではなく、みなさん方市側があまりにも地域任せにしているという金沢方式の実態があるからだと思います。

そして今、地域の総意がないと市長が認めてしまえば、今予算に上程された地元からの寄附は、自発的だとは言えなくなるので、ご答弁できないというのもわかっております。合意形成について無責任だということを述べ、次に移りたいと思います。

整備事業費について

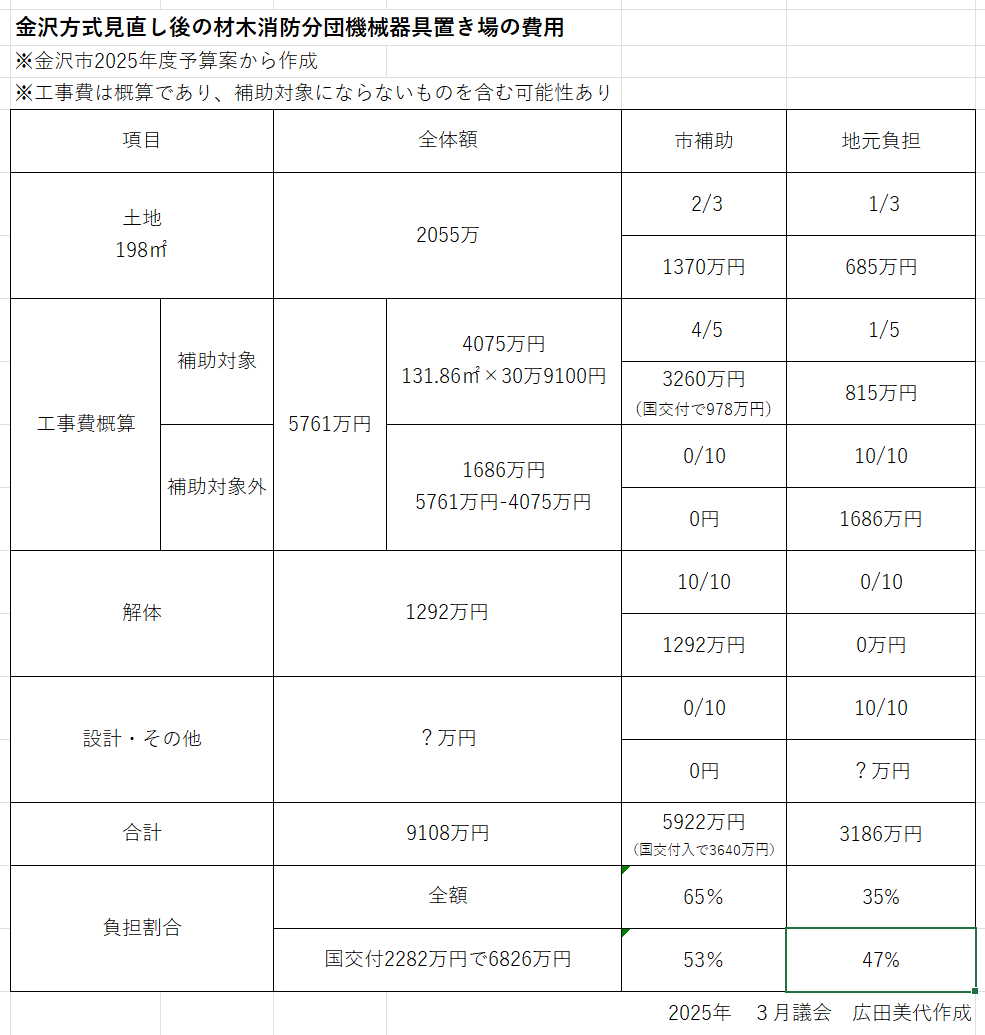

次は整備事業費についてです。表でまとめてみました。今予算では積算単価を引き上げ、按分率も1/5にしました。これについては評価できるものかと思います。しかし実際の金額は、地元負担は1/5とは到底なりません。というのも、合計額を按分する単純な計算にはなっていないからです。

そして市には国からの交付もあります。

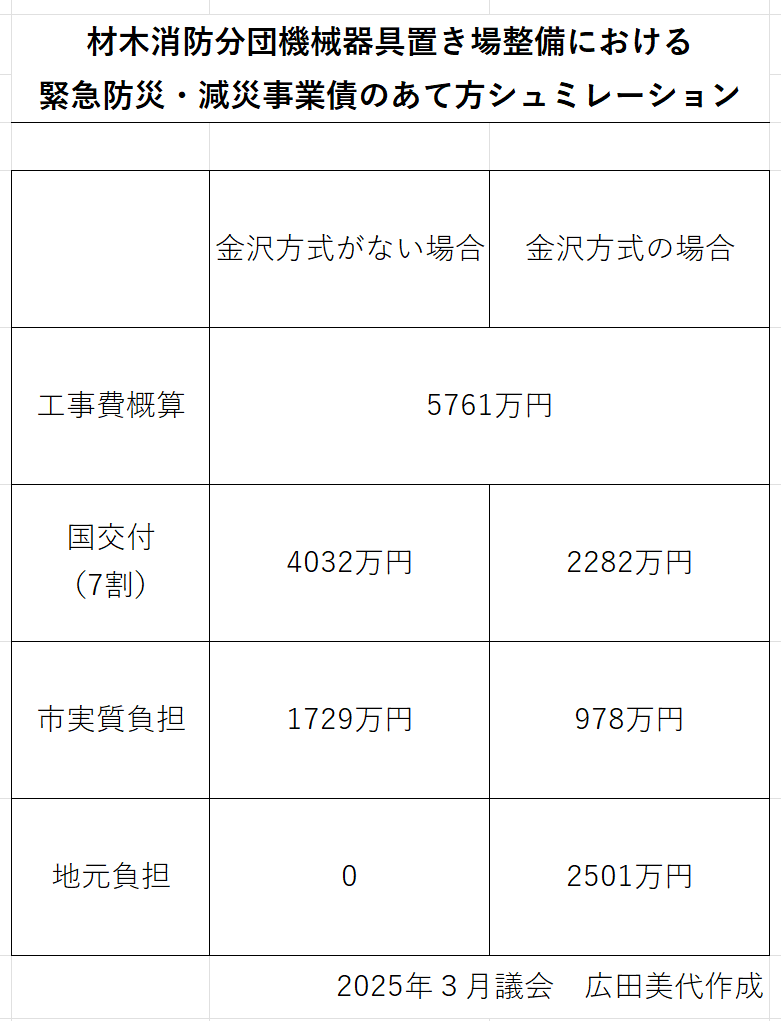

もうひとつの表を見てもらうと、もし金沢方式を適用せず国の交付を最大限活用すれば、工事費については5761万円のうち全体で1729万円の負担となるのですが、実際は(金沢方式では)市が補助する3260万円について起債するので、市の負担は実質978万円と安くなりますが、地元負担はなんと2501万円となるのです。

さらに負担割合について国交付を加味して割り出すと、47%も地元負担となるわけです。市長、この、国の交付金も得ないで、市民負担を増やすというのは、適切な予算執行と言えますか?

-蔵消防局長

消防分団における整備費の一部を地元に負担をいただくことで、住民自治の意識が高揚し、地域住民が主体的に参画することに繋がっているというふうに認識しております。なお地元負担の軽減につきましては、消防分団機械器具置場の整備にかかる補助単価の大幅な引き上げを議会でお諮りしているところでございます。

-広田委員

仮に市の事業として公民館のようにやるならば、まず交付税全部得られてのちの(地元からの)寄附金になるわけですから、地元負担は少なくなるんですよ。そうした方法すら考えずに、ずっと消防の場合は補助要領でやっている、そのことも併せて私は言っています。

そして、この消防分団の事業は地元の事業であるばかりに、設計や工事の業者選定については、合い見積もりだけでよいということになっています。

しかしこれでは、地域の中で事業の透明性が保てるとは到底言えません。

そして、先程来言っている合意の確認というのも、公民館整備の場合は市の事業として行うため、各町会長の捺印が要るのに対し、消防分団事業は補助事業なので要らないとなっている。

私は以上の点からも、まずは消防分団の事業については市が行うべきというふうに思いますし、そののち地元負担をなくすというふうにやっていただきたいと思いますがいかがですか。

-村山市長

今般、金沢方式の見直しを行ったというのは、人口減少・少子高齢化・町会加入率の減少・建築単価の上昇などの経済社会情勢の変化がありました。これまで市議会が全会一致で、しかもこれまで金沢方式のなくすべきだという議論は行われてこなかったというように思いますが、そのような中で、こうしたまちづくりの文化としてこれまで市議会が全会一致で認めてきたこの金沢方式を次に繋げて行くためにはどうしたらいいかということで、今回地元の負担割合を引き下げ、また消防分団の機械器具置場の補助基準単価も大幅に引き下げたということであります。

このきっかけで、私の方で金沢方式の見直しを申し上げたところでもあります。

金沢市も予算の非常に長い歴史の中で毎年各事業を認めていただいた経緯があるという中で、今回については改めて地域コミュニティの意義を見直すきっかけとなるものというように思いますし、今後も持続可能なものとするために行ったものであることはご理解いただければというように思います。

今ほどご指摘いただきました消防分団の施設整備にかかる事業主体についてでありますが、こちらについては消防団や町会連合会のご意見も伺いまして今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。

-広田委員

ぜひ研究していただきたいと思います、まずは。法律に即すこと、そして市民の負担を減らすことが私は行政の役割だと思っています。

市長は金沢方式を文化とまでおっしゃいますけれども、実際懇話会で町連の会長は「限りなくゼロにしてほしい」と求め、これは金沢方式の地元負担の是非が問われていると考えます。地元負担解消を求め、次へ移ります。

補足

消防分団は金沢市の管理下にあり、多くの機械器具置き場(消防小屋)も市の所有・管理です。よって、他都市では市が整備や修繕を行うのが普通ですが、金沢市では金沢方式で地元負担があります。

さらに、公民館や児童館の整備も金沢方式なのですが、市が整備など事業を行いその後に地元からの負担(寄附)を入れる方法です。

一方、消防分団は地元が整備などの事業を行うことになっており、市は補助金を入れる仕組みです。なので、最初から最後まで消防分団や地元が行わなくてはならず相当な負担です。

除雪・消融雪について

次は、除雪・消融雪について伺います。今シーズンは2月に2回の大雪で、職員のみなさん、委託業者のみなさん、本当にお疲れさまでした。

今回はじめてGPSが活用され、本会議でも「除雪の進捗状況がリアルに把握でき、市民の問い合わせに即応でき、業者への指示・応援依頼がスムーズだった」など利点が報告されました。

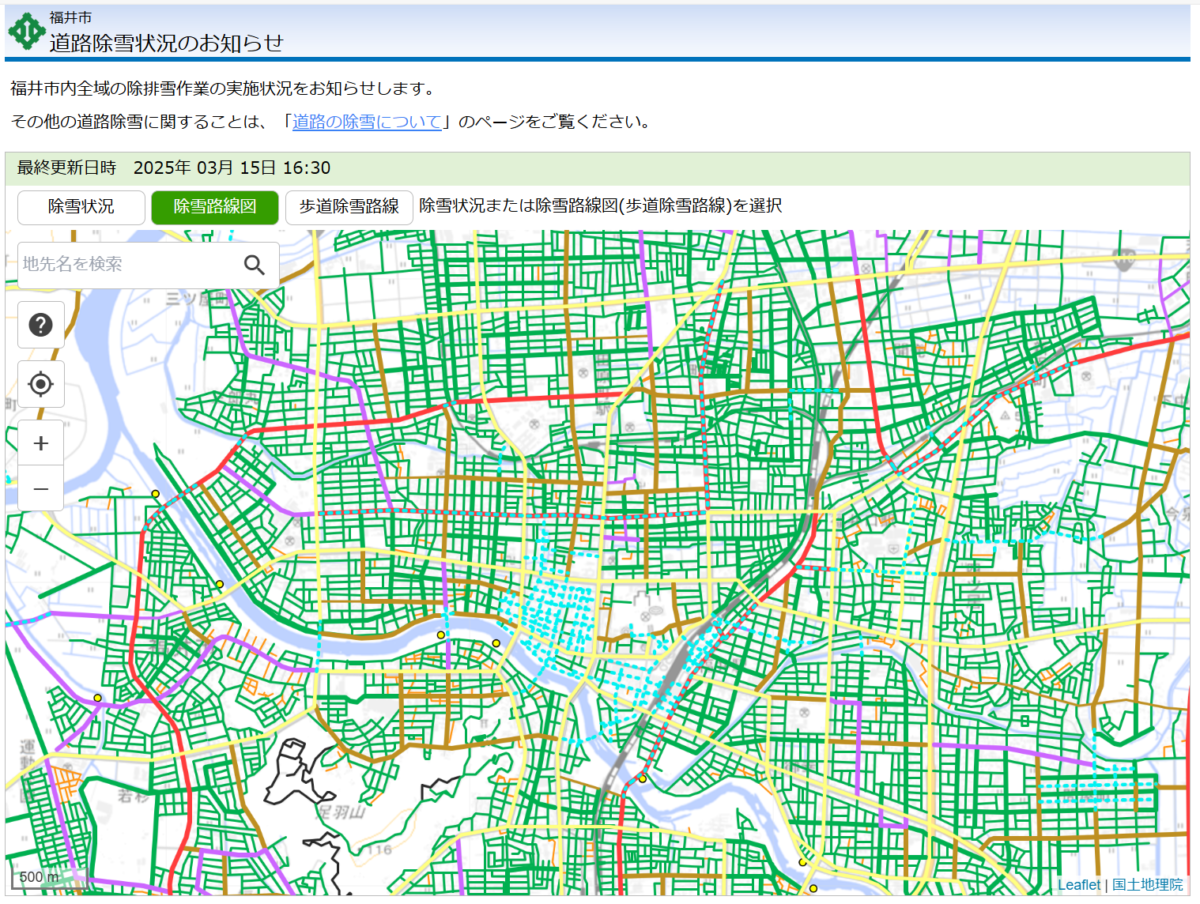

一方、GPSを活用する他都市では、除雪の進捗状況がホームページで見られます。金沢市でも今後行う予定はあるのでしょうか。

あわせて、表にありますように、福井市のように除雪路線の表示も求めますがいかがですか。さらに市がどの路線に指示を出したかもあわせて表示されるともっと有効だと思いますがいかがでしょうか。

※画像をタップすると福井市のホームページにとびます。

-伊藤道路管理課長

本市では現在、石川県広域データ連携基盤の利用による除雪情報の公開について検討を進めております。なお、除雪開始指示の情報につきましては、市民から除雪作業本部へ問い合わせが増え、除雪作業に混乱を来す可能性が高いことから、公開する予定はございません。

-広田委員

広域連携でデータを公開をする検討をしているということですね。

一方で、GPSをつけても残念ながら除雪路線が増えるわけではなく、現在4割の除雪路線の拡大は急務です。1次路線と2次路線は同じ積雪10㎝の基準ですが、1次路線は業者の自主出動に対し、2次路線は市の指示です。

本会議で市長は「1次路線の作業状況を踏まえ2次路線の指示が迅速化された」と述べていました。私も今般の除雪の進捗を見ていてそう感じました。

でしたら、カメラやGPSがそなわった今、ぜひ2次路線を1次路線のような自主出動にできないのか伺います。

-伊藤道路管理課長

2次路線は積雪10cmを超え、さらに降雪が予想される場合、除雪作業本部が気象予報を参考にし、出動を指示していますことから、2次路線を自主出動とすることは現時点では考えていません。

しかしながら、今年度はGPSを搭載しました1次路線の除雪機械の作業状況や、積雪監視カメラの映像、気象台等の降雪予測をもとにしまして、地域の状況に応じた2次路線の迅速な作業指示を行うことができたと捉えております。

明年度以降、除雪管理システムに蓄積されましたデータを検証・分析するとともに、除雪業者へのアンケート結果や他都市の事例を参考にいたしまして、引き続き効率的な除雪作業について研究してまいります。

-広田委員

ぜひ、GPSを導入されたんですからいろんな工夫をして、除雪路線の拡大にこそ活かしていただきたいと思います。

つぎに、雪捨て場がない問題についてです。これは地域でよくあがっている声ですけれども、市は2018年の大雪の際には臨時で公園などを解放したことがありますが、ぜひ解放の基準をきちんと設けて仕組みとして確立していただけないでしょうか。

-伊藤道路管理課長

排雪場の運営管理上の一番の課題としましては、アスファルトガラなどのがれきや、木くずなどの廃棄物等が圧雪した雪に多く混在していますことから、使用した施設の安全上の懸念や清掃等にかかる費用などが挙げられます。このようなことから、常設と臨時の排雪場を指定しておりまして、公園や公共空地を常設の排雪場として使用することは考えてはございません。

-広田委員

除雪計画では、市民に協力を呼び掛けているんですよね。本来法律で、市が管理する道路は市がやらなければいけないところを、法律度外視で協力を呼び掛けているにもかかわらず、捨てる場所すらないんです。駐車場を埋め尽くし車を停める場所がなくなると、職場においてこなきゃいけない。そんな声まで聞いています。ぜひ検討を求めておきたいと思います。

つぎに、地域除排雪活動費補助についてです。今シーズンの利用件数はのべ425団体だったと報告がありましたが、金額と除雪実績をあきらかにしていただきたいのと、この補助金は年々増えており、コミュニティ基金活用の多くを占めるようになりましたが、本来は道路管理費を充てるべきものです。

しかし今年は、除雪費用として除排雪特別交付税の申請にも入れたそうです。来年度の検討によっては、ごみ袋の製造費が上がると聞いており、使える基金が減るんじゃないでしょうか。よって、基金ではなく一般財源を充て、町会負担もなくすべきと求めますが、いかがですか。

-伊藤道路管理課長

広田委員のご質問につきまして、まず私の方から利用実績の方についてお答えさせていただきます。今冬の地域除排雪活動費補助制度につきましては、2月上旬と下旬の長期の寒波によりまして、2回の適用期間がございました。

1回目の申請件数は約300件、除雪距離は約580km、補助金額は約7,300万円でございます。また、2回目の申請件数は約110件、除雪距離は約240km、補助金額は約1,800万円でございます。

-佐野財政課長

私からは地域コミュニティの活性化基金の関係を述べさせていただきます。今冬の大雪、2度雪害対策本部を設置いたしましたが、その対策に多額の経費を要しましたことから、今ほどの地域除排雪活動費の補助を含めまして、国に特別交付税の申請を行っております。

理論上、この計算式なんですれども、一定の額を上回る経費の1/2が加算されるということとなっておりますが、特別交付税はあくまでも一般財源でありますので、引き続き地域コミュニティ活性化基金の充当事業としております。

なお、この地域コミュニティ活性化基金の充当事業につきましては、基金の残高の状況などを含めまして、地域コミュニティ活性化推進審議会の意見も踏まえながら、毎年度対象事業全体の中で検討していくこととしております。

-広田委員

今年度9,100万円にものぼりました。多くの距離をこの地域除排雪でやっているということは、これはコミュニティ基金とは言えなくなっている性格です。ぜひ、一般財源で町会負担をなくすよう求めます。

つぎに消融雪施設について伺います。本会議では、公共の消融雪については水が出にくい箇所など修繕計画を作成すると答弁がありましたので、これは早めの修繕を求めておきたいと思います。

民間消融雪については、調査やアンケートの結果、これまで把握していた90か所を上回る140か所を台帳にし、官民連携による持続可能な運営手法を検討していくとのことです。老朽化、高齢化などの課題を言われていましたが、わたしもいくつか伺っています。

「管理が大変で埋設型に更新しようとしているが、工事費があがっており補助金をあげられないか」「設置後の管理運営費の負担は全額地元負担であり、電気代や部品の交換などでかなりの出費がある、支援の新設はできないか」「高齢化で担い手もいない、管理を請け負う業者さんも見つからないので市管理への移行ができないか」などです。

これからの運営手法の検討の中で、こうした実態を視野に支援の検討を行うよう求めますがいかがですか。

-木谷土木局長

民間消融雪施設につきましては、今年度、民間消融雪施設の管理団体へアンケート調査を初めて実施し、現在約140施設が稼働していることを確認するとともに、消融雪施設のデータや管理状況などを元にして施設台帳を作成し、民間消融雪施設の実態を把握したところであります

。明年度がアンケート調査結果から把握した施設の老朽化や管理者の高齢化などの課題を分析することとしており、民間消融雪施設の維持管理をするために、支援方法や持続可能な運営方法について検討してまいりたいと考えております。

-広田委員

私は今回の民間の消融雪施設調査は非常に重要だったと思うんです。金沢市は市民の協力をベースにしていただけに、地域によって雪対応が本当に様々です。

今言った消融雪のところや、独自で機械除雪しているところ、機械除雪したくても業者さんが捕まらないところ、そしてロードヒーティングを入れているところ、また何もできないところなど。私は今後除雪消融雪路線を拡大するために、こうした地域の実態をくまなく調査し、何が有効か対策を練り、業者と連携すべきと考えますし、そのための体制拡充が必要だと考えますがいかがですか。

-木谷土木局長

民間消融雪施設の管理運営についてでございますが、現時点では民間消融雪施設の管理を市がやることは考えてはおりませんが、明年度以降、施設の老朽化や管理者の高齢化など、様々な課題を分析して持続可能な運営手法を検討してまいります。

地域の実態調査についてでございますが、毎年10月下旬に開催している金沢市道路除雪会議において、金沢市町会連合会や校下婦人会連絡協議会など、地域の方に出席いただき、ご意見をお伺いしております。また、金沢市の町会連合会理事会では、道路除雪計画や除雪等に関する各種制度を説明して、ご意見も伺っているところであります。今後ともこれらの活動を通して地域からの相談に丁寧に対応していきます。

-村山市長

除雪にかかる体制の強化についてのご質問をいただきました。今年度からGPSを活用した新システムを導入しました。市民からの除雪作業に対する問い合わせに対しまして迅速に対応ができたということ、また、支払い事務の省略可などによりましても除雪業務の効率化が進んだというように考えています。

12月から3月までの冬期間については、従来除雪作業本部を設置いたしまして、気象状況に応じて24時間体制で土木局の全職員が一丸となって従事しておりまして、雪対策に特化した独立の組織というかたちでは現在のところは考えてはおりません。

引き続き、除雪業者の掘り起こしやオペレーターの確保に取り組みまして、除雪体制の維持・強化に努めてまいりたいと考えております。

-広田委員

除雪シーズンになると本当に残業が増えている実態などをお見かけしております。体制の拡充を求めておきたいと思います。

カラスとの共存と対策について

さいごにカラスについて伺います。ご存じの通り、カラスは生態系の中でなくてはならない生き物です。しかし、人間生活と密接であるがゆえに摩擦も生じています。

今予算で、まちなかのカラス対策の強化に関する予算が5倍で計上され今議会でも多くとりあげられました。ここでは、まちなかや住宅街のカラスと共存するうえで、現状の把握と必要な対策について伺います。

専門家の調査では、ご存じの通りだと思いますけれどもカラスの増減は、人間の生活スタイルやごみの量とごみの環境変化が影響するとされています。

東京都心の調査では、1980年代の飽食の時代に生ごみの増加とともにカラスが急増しましたが、どんどん減りましてコロナ禍ではさらに激減、飲食店の休業、テイクアウトの増加が関連しています。

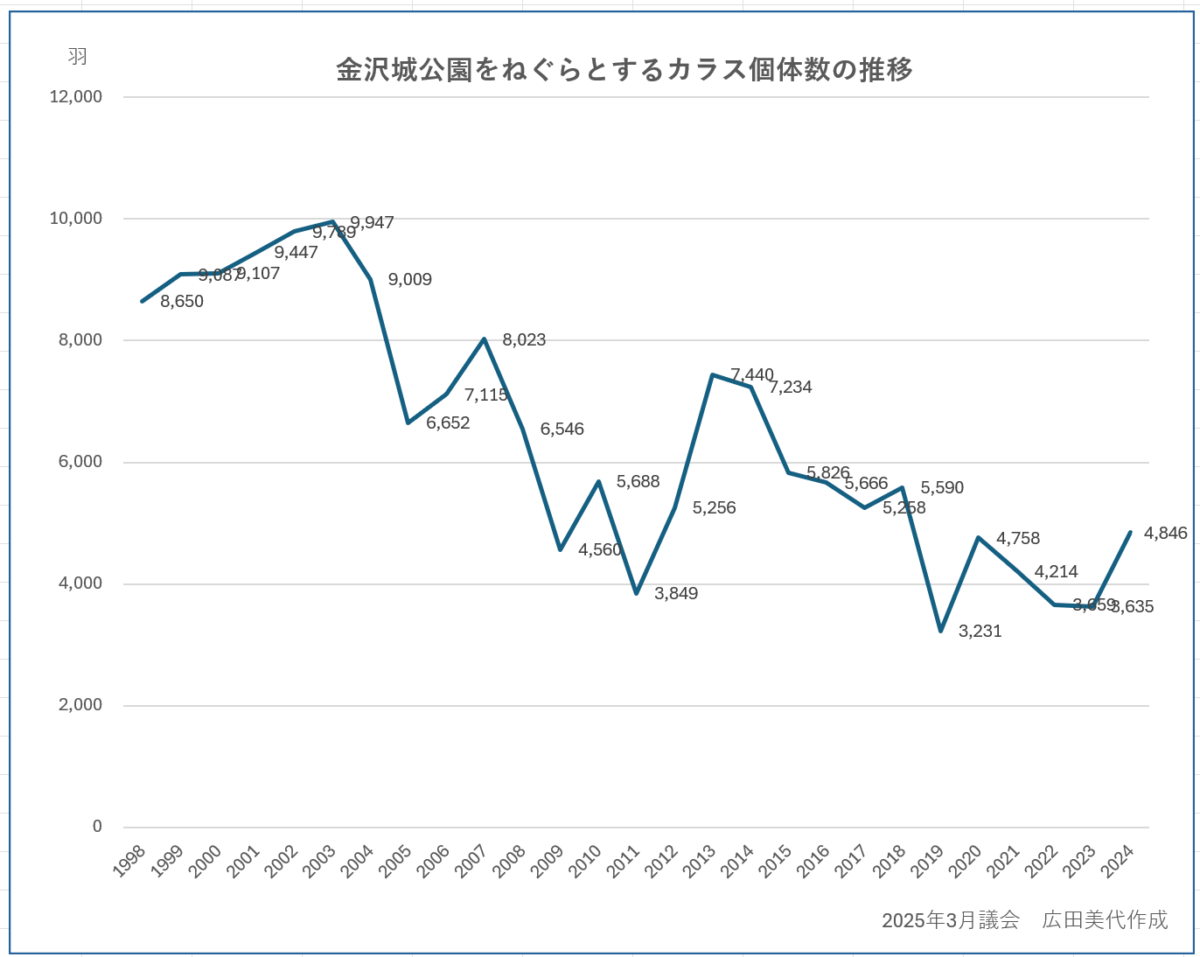

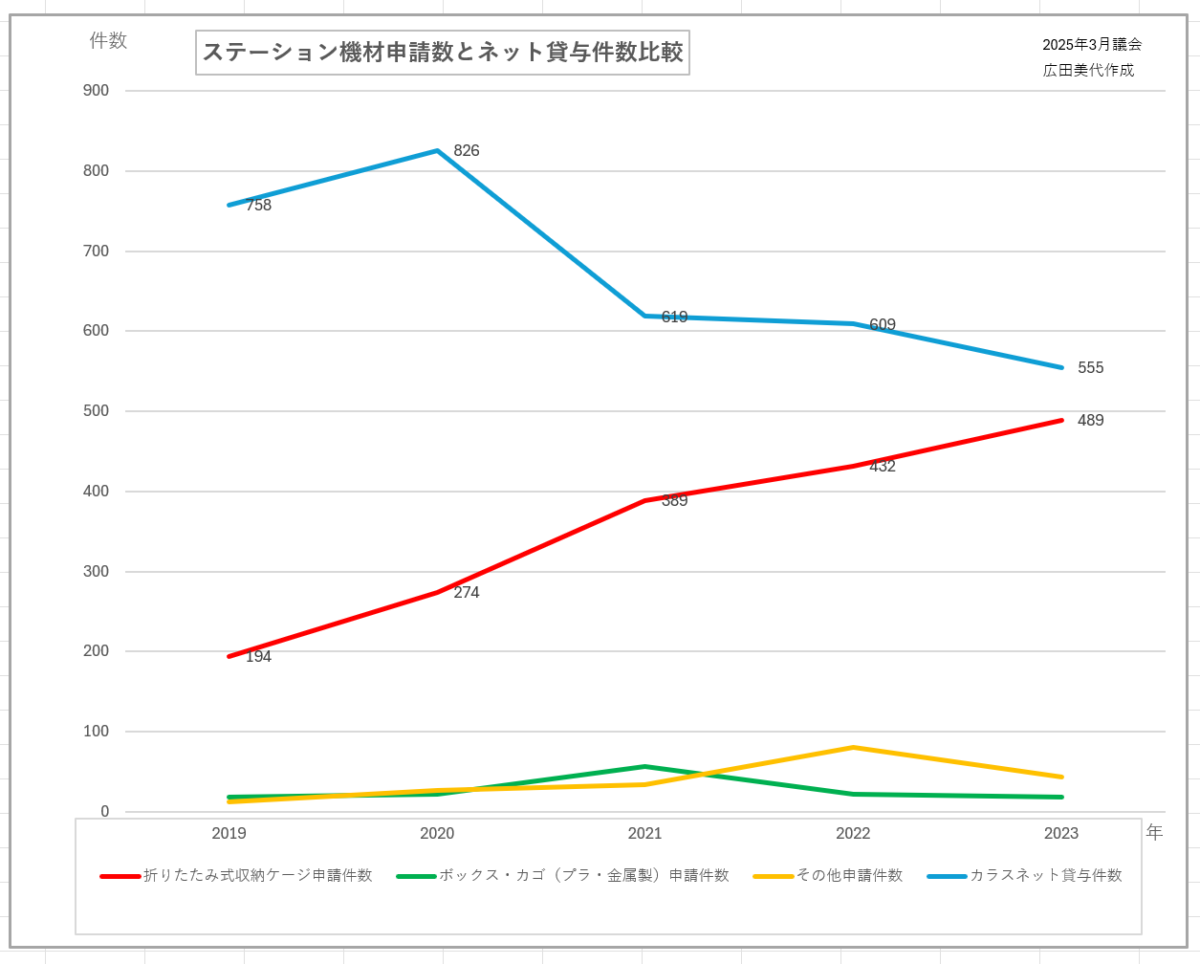

グラフのように、本市の金沢城公園をねぐらとするカラスの個体数も、2003年をピークに減少傾向が続いています。一方、被害に対して捕獲を求める声もありますが、環境省は捕獲の効果は限定的としており、ごみなど食物の量が多いままなら、ほかの場所から流入するので数は減らない。

個体数の管理はあくまで食物の量を減らすのが効果的としていますが、金沢市はカラスの増減や捕獲についてどのようなお考えか、あきらかにしてください。

-越山環境局長

本市では金沢城公園をねぐらとするカラスの個体数について、委員もグラフでお示しの通り、平成10年度から調査を実施しておりまして、平成15年の約1万羽をピークに増減を繰り返しながら、ここ5年間は概ね3500羽から5000羽まで減少しているという状況でございます。

捕獲については鳥獣保護管理法において、カラスなどの野生鳥獣は、狩猟により捕獲する場合を除いて原則としてその捕獲や殺傷が禁止されているため、カラスの被害への対策は、原則追い払いを基本としております。

一方、例外として生活環境、農林水産業、または生態系に対して被害が生じている場合などには、許可を受けて捕獲などをすることが認められていることから、金沢城公園内で檻による捕獲を行っているところでございます。

-広田委員

本会議で市長は、まちなかではねぐらに戻らず電線や公園の木にいるカラスに特殊なLEDライトで追い払いをするとしました。一

方、環境省のマニュアルでは、「現状を客観的に認識し科学的に対応し、腰をすえて取り組む必要がある。対症療法ばかりでは問題を繰り返す悪循環から抜け出せない」としています。カラス追い払いについても「一時的で限定された場所での方法となり、移動先で新たな問題となる可能性もあり根本的な解決にならない」としています。

よってまず、なぜねぐらに戻らないのか調査がされているのか、これからするのか。本来のねぐらである金沢城公園の樹木の伐採とは関係がないのか、ということを教えてほしいと同時に、もし調査が進んでいないのであれば、私は今回のLEDライトは緊急対策として位置づけ、あわせて専門家の方も調査されるということなので、ぜひこちらに重きを置き、丁寧な調査をし、根本原因を突き止めるよう求めますがいかがですか。

-川端環境政策課長

近年まちなかでカラスの糞害が顕著となったのは、夜間にねぐらである金沢城公園に戻らず、街路樹や電線などにとどまるカラスが増えてきたためと推察しておりまして、LED光線による追い払いに合わせて、夜間におけるカラスの実態を調査することとしております。

お尋ねにありました金沢城公園の樹木の伐採の影響についてですが、金沢城公園を管理する石川県からは、近年まとまった樹木の伐採は行っていないと聞いております。また、明年度実施する行動調査では、糞害の多い地点を固定カメラで定点観測し、カラスの行動を分析するほか、専門家による現地調査を行うこととしております。

-広田委員

ぜひ調査をしっかり行っていただきたいと思います。

最後に、先程も申し上げたとおり、人間のごみにアクセスできなければ自然とカラスの個体数は減り、摩擦は解消するとされています。カラスがごみにアクセスできているかの指標が、住宅街でのごみの散乱状況だと考えます。地域の美化のうえでもカラスへのえさを増やさないうえでも、カラスがごみにあり付けない対策が有効です。

そこで表を見ていただきますと、金沢市が貸与しているカラスネットというものは激減しており、かわりにケージ型という箱型の、カラスが近づきにくいものが申請としては増えております。よって、カラスネットに加え、ぜひこのケージ型の貸与を求めたいと思いますがいかがでしょうか。

-越山環境局長

市内には様々なゴミステーションがございます。ケージ型の器材は、カラスネットに比べその設置場所が限られるなどの課題があると考えています。

また、器材の設置を希望する町会からの相談には丁寧に対応するとともに、整備費用の3/4を助成するなど支援に努めているところでございまして、ケージ型器材の貸与までは考えてはおりません。

-広田委員

カラスの目的はごみを散らかすことではありません。目当ての食べ物を探るために、内容物を引き出し、食べないものは置き去りにする結果、ごみが散らかるのです。

いつまでも感情的にカラスの責任にしていても問題は解決しませんので、ぜひ人間側が、カラスからごみを物理的に遮断する方法をとっていただくよう求めます。

さいごに情報をぜひ一元化して、カラスの情報というのは好き嫌いも含めていろんなところからいろんな形で入ってくると思いますけれども、しっかりそれを一元化することでカラスの生態をつかみ、適切な対応をすることができると思いますので、求めて質問を終わりたいと思います。