(クリックするとPDFが表示されます。)

(クリックするとPDFが表示されます。)

-山下議員

発言の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として、議案第56号 令和7年度金沢市一般会計補正予算(第6号)、および議案第57号令和7年度金沢市水道事業特別会計補正予算(第2号)について質疑を行います。

まず初めに、物価高騰の影響と補正予算編成についてです。

国は11月、「強い経済」をかかげた総合経済対策を閣議決定し、その裏付けとなる2025年度補正予算案が12月11日、衆議院を通過しました。歳出総額が18兆3034億円、新型コロナ後最大の規模であり、その歳入の6割を国債の追加発行に依存しています。この「強い経済」の中身は、国民が選挙で示した消費税減税や最低賃金の抜本的引き上げといった暮らしの願いには応えていません。社会保障費や医療費を抑制する一方で、過去最大となる8472億円もの防衛費を計上している点は重大であり、生活者支援との乖離が明らかです。国は、重点支援地方交付金として2兆円を計上し、自治体が地域の実情に応じて活用できるとしています。推奨事業には、学校給食の無償化やお米券、中小企業支援などが示されています。

そこで市長に伺います。今議会の追加補正予算案は、いま臨時国会で議論されている補正予算案に伴うものです。市長は国の補正予算案をどのように受け止め、長引く物価高騰に対し、市としてどのような課題認識を持ち、市民45万人の生活をどう支えるべきと考え、予算編成にあたったのかお聞かせください。

-村山市長

今回の国の補正予算は、食料品などの物価高騰対策に加え、賃金の引上げ環境の整備、成長分野への投資など、我が国の未来を見据えた緊急対策などの多岐に渡る政策が盛り込まれており、一定の評価をしております。

物価高騰の影響を特に強く受ける市民や子育て世帯を重点的に支援するとともに、現下の物価高騰が市民生活や企業活動に広く影響を及ぼしている状況に鑑み、全ての市民が利用する水道等の基本料金の無償化に加え、地域経済への波及効果が期待できる商店街の商品券事業を実施することといたしました。加えて、地域の経済・福祉を担う中小企業者や福祉施設などの冬季の電気料金を支援するなど、市民生活の安心の確保と地域経済の活性化に向けて、なし得る限りの対策を講じた次第であります。

-山下議員

国の重点支援地方交付金の拡充の通知においては、推奨事業メニューの検討にあたっての留意事項に、地域の実情を踏まえつつ、物価高騰対策として特に必要かつ効果的な分野などについて有効に活用するようにとあります。また、事業実施に当たっては、事務コストの削減や速やかな支援の実施が図られるよう工夫するようにも求められています。追加補正では10事業が提案されていますが、これらの事業を選択した理由と、それぞれの事務費の割合はどうなっているのかうかがいます。

-村山市長

今回お諮りする物価高騰対策についてはその効果をできるだけ早く地域経済に波及させたいとの思いから、本市がこれまでに培ったノウハウを最大限に活用し、迅速かつ幅広い支援策を講じることとした次第であります。繰り返しとなりますが、市民生活の安心の確保と地域経済の活性化に向けて、なし得る限りの対策を講じた次第であります。

-川畑総務局長

今回お諮りした事業の事務費の割合は、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金事業が5.7%、物価高対応子育て応援手当支給事業が1%、中小企業電気料金等高騰特別対策事業が16.4%、金沢の買い物応援商品券事業が商店街の事務費を含め25.2%、水道基本料金の無償化が4.9%となっており、その他の事業は対象者が限られ郵送代など少額であることから、事務費の割合はごくわずかでございます。

-山下議員

学校給食の無償化やお米券といった推奨事業を選択しなかった理由もお聞かせください。

-村山市長

学校給食費の無償化については、自治体間で格差が生じないよう国の指導により全国一律かつ恒久的に実施されることが望ましく、加えて恒久的に多額の財源を要することから、本市独自で給食費を無償化することは考えてはおりません。またお米券につきましては、購入品目や取り扱い店舗が限られることや、お米券の額や購入方法など現時点で国から詳細が示されておらず、支給までの時期が見通せないということから、利用が限定されない現金給付や、経済波及効果も期待されるプレミアム商品券によって、本市独自の物価高騰対策を講じることとした次第であります。

-山下議員

国は、各地方公共団体別の交付限度額について、補正予算成立を待って正式に通知するとしています。今回の追加補正は、歳入に重点支援地方交付金37億6650万円を計上していますが、これは予算通り交付される見込みなのかうかがいます。

-川畑総務局長

本市の交付額につきましてはまだ国から正式な通知はありませんが、国の補正予算規模から試算すると、今回の対策に充当した交付金の額は交付されると見込んでおります。

-山下議員

歳入は、重点支援地方交付金と物価高対応子育て応援手当支給事業費補助、水道基本料金無償化特別交付金といった、国県支出金のみとなっています。金沢市独自の財源を投入して、物価高騰対策を検討されたのか、お聞かせください。

-村山市長

市独自の財源に関しまして、今回の補正予算につきましては、国の補正予算では重点支援地方交付金の推奨事業メニュー分として過去最大の2兆円規模が確保されていることから、これを最大限活用することで、できるかぎりの対策を講じたところであります。

-山下議員

次に、生活者支援についてうかがいます。

まず、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金事業費についてです。対象は53,000世帯とされていますが、本市全世帯数の24%にすぎません。給付金事業において、支援対象の拡大の検討をされたのか伺います。給付額は1世帯当たり3万円となっていますが、どの程度の期間の負担軽減を見込んでいるのか、給付額を3万円とした理由をうかがいます。

-村山市長

住民税非課税世帯に向けまして、今年1月の緊急議会でお諮りした物価高騰対策では、国において示された低所得世帯の食料品等にかかる物価高の影響のうち、賃上げや年金額の改定等で賄いきれない部分を概ねカバーできる水準として、1世帯あたり3万円を給付したところであります。現在も物価高騰が続いておりますことから、今回は国の重点支援地方交付金を活用し、食料品価格等の物価高騰対策として本市独自に3万円を給付することとしたものであります。

-山下議員

さらに、これから年末年始と、寒さの厳しい季節を迎えます。支給予定が3月中旬から順次となっています。できるだけ速やかな支給が求められると考えますが、そうした検討がされたのかお聞かせください。

-山口福祉健康局長

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金につきまして、できる限り速やかな支給を検討したのかとのお尋ねにお答えいたします。補正予算の議決後、速やかにシステム改修等に取り掛かることとしておりますが、準備に一定程度の期間を要することになると思っております。なお昨年度の緊急支援給付金を支給した世帯のうち、世帯構成等に変更のない世帯につきましては申請手続きを要しないプッシュ型で支給するなど、できる限り早期に支給できるように取り組んでまいります。

-山下議員

次に、物価高対応 子育て応援手当支給事業費についておたずねします。

物価高騰が長期化する中、特に負担が大きい子育て世帯の生活を支援するため、国が一律2万円を支給する手当に加えて、市が独自で1万円を上乗せし、子ども一人当たり3万円の給付となっています。子育て世帯の生活支援として十分な額となっているのかお聞かせください。

-村山市長

子育て応援手当支給事業について、今般の国の総合経済対策に盛り込まれた物価高の影響を強く受けている子育て世帯に対し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、既存の児童手当を活用するかたちでの2万円の応援手当につきまして、本市として国交付金の食料品の物価高騰に対する特別加算に呼応するとともに、今後進級・進学などで経済的負担がさらに高まる時期を迎えることを考慮し、市独自に1万円を上乗せすることといたしました。予算の範囲内でできる限りの手立てを講じたところであります。

-山下議員

また、2026年3月31日までに出生した児童も対象とされていますが、申請期限が十分に確保されているのかうかがいます。

-安宅こども未来局長

現在児童手当の受給を受けている世帯につきましてはプッシュ型で支給することになりますが、支給確認を行う必要があり、現時点で支給時期は3月上旬になると考えております。また10月1日以降に出生した子どもの世帯につきましては、順次申請手続きの案内を送付し、その返送を受け取り次第支給することになりますが、本事業の繰越明許費を合わせてお諮りしておりますので、適正な申請期間を確保していくつもりでございます。

-山下議員

次に、金沢の買い物応援商品券事業費についておたずねします。

商品券事業は、金沢市においても物価高騰対策として繰り返し行われてきましたが、市議会の中では、経費の増大や不正利用の可能性、商品券の買い占めや転売、消費の偏りなど、事業の課題が指摘され続けています。そのような中で今年度、金沢市内の商店街組合による補助金の不正受給が明らかとなりました。そこで、過去に不正が発生した事業を、再び実施すると判断した理由を明らかにしてください。

-村山市長

プレミアム商品券につきましては、商店街がこれまで培ってきた運営ノウハウを活用できるとともに、食料品等の物価高騰が続く中で、直接消費を喚起できるなど、事業としての実効性や即効性が高いことから、消費を拡大しながら家計負担を軽減できる最適な手段であると考えています。なお事業の実施にあたりましては、参加を希望する商店街を対象とする説明会を来月開催いたしまして、会計事務の適正化の徹底を図っていきたいと考えています。

-山下議員

2つの課題についてもおたずねします。対象となる店舗は、商店街組合に加盟している店舗だけでなく、非加盟店舗でも対象となり得るということですが、これまでどれだけの非加盟店舗が事業参加できたのでしょうか。消費の偏りを改善できる事業となるのかうかがいます。また、商品券を購入できる市民と購入できない市民が生じ、不公平だとの指摘もあります。公平性や機会の均等を確保する改善策はあるのかうかがいます。

-上寺経済局長

初めに、商店街に加盟していない店舗での利用についてお答えをいたします。商店街に加盟していない店舗であっても、商店街が認めれば商品券事業に参加できることとしておりまして、これまでも多くの商店街で加盟店以外の店舗が参加しております。今回の事業の実施にあたりましても、来月開催の説明会を通して、なるべく多くの店舗が参加できるよう商店街に働き掛けてまいります。

次に、購入できる方と購入できない方がいる現状の改善についてお答えをいたします。今回の商品券事業では、限られた予算の中で前回を上回る16万4千セットの発行数を確保したうえで、購入セット数に上限を設けるなど、希望する市民に商品券が行き渡るよう制度設計を行ったところであります。また購入セット数の上限につきましても、その範囲内で各商店街が柔軟に設定できることを説明会において周知してまいります。

-山下議員

次に、水道事業についてうかがいます。

私ども会派は、幅広い市民の暮らしを支援するため、事務経費を抑え、即効性のある支援策として水道料金の引き下げを求めてきました。今回追加補正で、水道、簡易水道基本料金の減免を盛り込んだ理由をうかがいます。あわせて、下水道基本料金の減免は検討しなかったのか、うかがいます。石川県が一般家庭向け水道基本料金を、来年の2月、3月の2か月分減免するとしています。金沢市独自で減免を2カ月間追加し、対象期間を4カ月とした理由をうかがいます。

-村山市長

今回、地方自治体の裁量で自由に活用できる国の重点支援地方交付金の予算規模が大幅に拡大されたことに加えまして、県が水道基本料金の無償化を打ち出したことから、市民に広くより一層物価高騰対策の効果を波及させるため、簡易水道を含めて全ての水道使用者を対象に、期間を2倍に延長する市独自の支援策を対策に盛り込んだものであります。なお県の支援策が水道の基本料金の無償化でありましたことから、下水道料金の減免までは行わないことといたしました。

-山下議員

次に、事業者支援についてです。

中小企業電気料金等高騰特別対策費は、県支援金の交付決定を受けた事業者を対象としていますが、金沢市独自に支援対象の拡大を検討したのか、うかがいます。またこの事業が、賃上げ促進税制を活用できない中小企業の賃上げを後押しする効果があると考えるか、お聞かせください。

-村山市長

中小企業電気料金等高騰対策につきまして、県では国の電気・ガス料金負担軽減措置の対象とならない特別高圧やLPガスを使用する中小企業等に加え、国の支援が講じられている高圧電力を使用する企業の中でも売上高に対する電気代の割合が高い中小企業等に対して支援金を支給することとしております。市としては県の支援対象企業の範囲は適正であると考えております。市独自で対象を拡大することは考えておりません。また、本事業はエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業等の経営を支援するもので、賃上げの後押しを目的とするものではありませんけれども、企業の負担軽減により結果として賃上げを促すことにも繋がるのではないかと思っております。

-山下議員

次に、福祉施設光熱費物価高騰特別対策費についてです。

本年6月の補正では、助成金額が1施設当たり7千円~30万円だったものが、今回は対象月が1月~3月という冬期期間にも関わらず、6千円~26万円と減額されています。その理由をうかがいます。

-山口福祉健康局長

福祉施設光熱費物価高騰特別対策費の補助単価につきましては、一般家庭における電気・灯油・ガス料金ごとの令和6年4月の価格と令和7年12月との直近の実績の差額をもとに算出して施設の利用定員数等に応じまして6千円から26万円まで10段階に設定いたしました。この算出方法ですが、前回であったり昨年度と同様でございます。ただ国が行っていますエネルギー支援価格の違い等がございまして、結果として助成額が減額となったものでございます。

-山下議員

福祉施設食材料費物価高騰特別対策費については、食材料費の補助単価が6月補正よりも引き上げられていますが、依然として高騰し続けている食材費に見合った単価設定となっているのかうかがいます。

-山口福祉健康局長

福祉施設食材料費物価高騰特別対策費につきまして、今回の補助単価については今年度の6月補正で計上した対策費の単価に消費者物価指数の上昇値2.4%を乗じて算定したものでございます。

-山下議員

さらに、この2つの物価高騰特別対策費について、医療機関や保育施設、児童館や公民館、児童クラブを対象施設に含める検討がされたのかうかがいます。

-山口福祉健康局長

医療機関につきましては県が地域の実情に応じて医療提供体制の確保を行うこととなっております。本市として支援することは考えてはおりません。

-安宅こども未来局長

保育施設については、当初予算に1年分の光熱費及び食材費の物価高騰分を予算計上し、支援を行っております。また児童館や児童クラブなどについても、同様に当初予算に1年分の光熱費上昇相当分を運営費に加算する措置を講じており、今回は追加計上はしておりません。

私は、日本共産党市議員団を代表し、議会議案第29号「経口中絶薬の運用における慎重な対応を求める意見書」の反対討論を行います。

経口中絶薬「メフィーゴバック」は、2023年4月に承認され、5月から使用が始まりました。その後、2024年9月日本医師会が薬事委員会に提出した文書では「安全性は問題ない」としています。こうしたことを受け、経口中絶薬の投与は入院できる医療機関に限定されていますが、緊急時に適切な対応が取れれば投薬後の帰宅を可能とする運用が行われてきています。日本医師会は、安全な運用に向け、講習受講の義務化、流通管理体制、資材の確保や情報共有の構築、国民への正しい情報提供などを提言しています。

したがって、この意見書が述べているような「看過できない問題をはらんでいる」との指摘は適切ではありません。日本医師会をはじめ、安全な運用に取り組んでいることに「水をさす」ようなもので、よく現状を把握され対応されることを望むものです。

世界保健機構・WHOは、麻酔もいらず、女性の体に負担をかけない経口中絶薬を推奨しています。中絶薬の世界平均の価格は、約1000円ですが、日本では、入院等の費用などで10万円とのことです。引き続き、経済的負担が重くのしかかっています。

望まない妊娠であっても、産むか産まないか。人生を左右する重大な決断が迫られます。女性が自らの判断を行えるよう社会的環境を整えることは、今日的課題です。

この意見書は、「経口中絶薬の運用に関して慎重な対応」を求めるものとなっています。今日、望まない妊娠してもお金がなくて中絶する時期を逃してしまう事例や配偶者が同意せず、出産を余儀なくされる事例など問題に直面しています。安全性が確保されるもとで、経口中絶薬が運用されることを求め、この意見書には反対であります。

以上をもって反対討論を終わります。

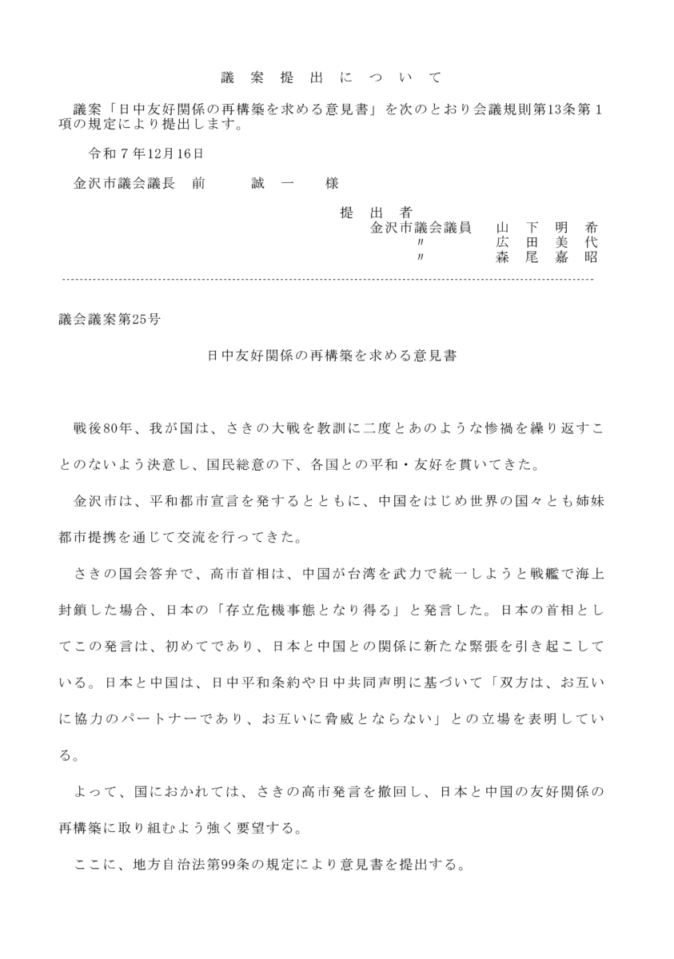

わたしは日本共産党市議員団を代表し、ただいま上程されました議会議案第25号「日中友好関係の再構築を求める意見書」の提案理由説明を行います。

高市首相は、11月7日の衆議院予算委員会において「台湾海峡での米中の武力衝突が、『どう考えても存立危機事態になりうる』」と答弁しました。

この発言は特定の国を名指しして、戦争を行うことがありうると公言したものであり、このような発言をした首相は戦後の歴史でも高市氏が初めてです。日本に対する武力攻撃がなくても、米軍を守るために自衛隊が中国に対する武力行使を行う、つまり戦争を行うことがありうると宣言したことになります。戦争放棄をうたう日本国憲法を蹂躙(じゅうりん)し、そして日中両国民に甚大な影響をもたらすものです。

日中両国は、1972年の日中共同声明で、中国政府が『台湾が中国の領土の不可分の一部』だと表明したことに対して、日本政府は『十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第8項を堅持する』としたことで国交正常化が実現しました。

高市首相が、台湾問題への軍事的介入の可能性を公言したことは、中国側の立場を『十分理解し、尊重する』という共同声明を踏みにじるもので、日中両国関係正常化の土台を壊す発言といわなければなりません。

さらに、日中両国は2008年の日中首脳共同声明で、「(日中)双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない」と合意もしています。高市発言は、中国に対する軍事的威嚇の発言であり、2008年の共同声明に反する発言であることも明瞭です。

一方で、この問題を両国の人的交流、文化交流、貿易や投資など経済関係にリンクさせない、中国側にも冷静な対応を求めるということが重要です。「政治的な対立は、あくまでも政治問題として解決する」のが筋であることは言うまでもありません。

よって、いま起こっている日中の対立と緊張は、高市首相が、日本と中国の平和と友好を根本から損ない、日中両国の合意に根本から反する誤った発言をしたことをきっかけにして生まれているものであり、この対立と緊張を解決するには、国会で行った発言をきっぱりと撤回するしかありません。

本市も平和都市宣言を行い、中国とは姉妹都市交流を行っています。その立場から発言の撤回、日中友好関係の再構築を国へ求めることが必要です。

全議員のご賛同をおねがいいたしまして提案理由といたします。

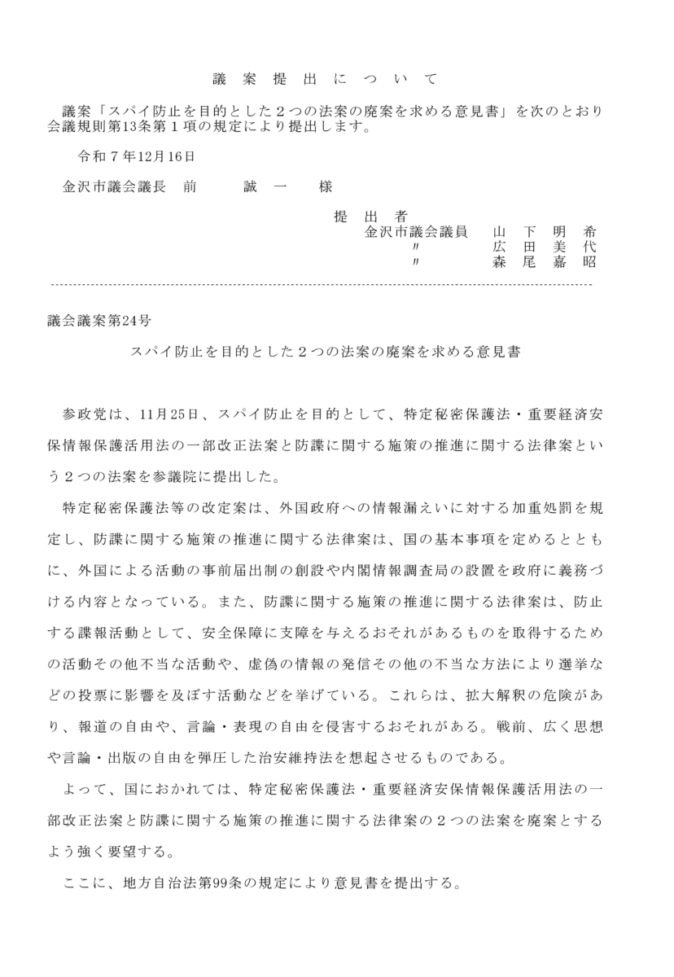

私は、提出者を代表し、議会議案第24号「スパイ防止を目的とした2つの法案の廃案を求める意見書」の提案説明を行います。

参政党は、この11月25日、「スパイ防止」を目的とした2つの法案である特定秘密保護法・経済秘密保護法の改正案と防諜施策推進法案を参議院に提出しました。

この特定秘密保護法・経済秘密保護法の改正案は、外国政府への情報漏えいに対する加重処罰を規定し、防諜施策推進法案は、国の基本事項を定めるとともに外国による活動の事前届け出制の創設や内閣情報調査局の設置を政府に義務付ける内容となっています。また、この法案は、防止する防諜活動として、「安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動その他不当な活動」「虚偽の情報の発信その他の不当な方法により」選挙などの投票に影響を及ぼす活動などを挙げています。

政府の報告によると2013年に制定された特定秘密保護法により、昨年度年間で指定された総数は788件、記録された行政文書は、74万4774件に上っています。その中身は、暗号、情報収集、衛星に関する情報、武器の使用、性能等に関する情報などとなっています。

萩野富士夫・小樽商科大学名誉教授は、「軍事や外交に係るとして国家秘密が無限定で当局の恣意的運用を許すもの」との指摘をされています。

今回の法改正によって、さらに国家秘密だとして「何が秘密で、保護されなければならないのか」不明確のまま拡大解釈される危険があります。同盟国や友好国との信頼を損ねる情報や、経済安全保障分野まで及び、政府に対する民主的コントールもできず、その結果、報道の自由や、言論・表現の自由を侵害する危険があります。

戦前、広く思想や言論・出版の自由を弾圧した治安維持法を想起させるものです。スパイ防止を掲げ、国益を守るのは当然だとして国民の言論の自由を奪っていく。そして、弾圧法へと変貌させていくことにつながりかねません。

よって、この意見書は、国に対し「スパイ防止」を目的とした2つの法案(特定秘密保護法・経済秘密保護法の改正案と防諜施策推進法案)を廃案にすることを求めるものです。議員各位の賛同を求め提案理由の説明を終わります。

わたしは日本共産党市議員団を代表し討論いたします。

わが会派は、今議会に上程された議案15件のうち、議案第41号および議案第45号の2件に反対します。

議案第41号 令和7年度金沢市一般会計補正予算(第5号)について2点の反対理由を述べます。

まずは日本銀行跡地の先行利活用に向けた改修にかかる設計費用についてです。当初、「限定的な改修による早期利活用」を掲げていましたが、21世紀美術館の仮移転や地下金庫室の公開のために改修規模を3割から7割に拡大し、今回設計費など2630万円が追加されるものです。検討会や市民からの意見を踏まえてと言われますが、県や財界の意向による場当たり的な事業の進め方に市民の理解と信頼は得られません。跡地の取得費用すら未だに明らかではなく、総事業費の見通しも示されないまま追加予算を認めることはできません。

まずは費用の全体像を明示し、市民主体の議論を重ねるべきです。

2点目は金沢商業活性化センターに対するプレーゴ解体の支援費についてです。

プレーゴは、来年2026年3月をもって四半世紀の歴史に幕を閉じることになりました。

その閉鎖理由は、地権者との間で来年6月以降の定期借地契約の延長がまとまらず、来年6月までに更地にして返還を余儀なくされたためです。土地をめぐっては、前地権者が入札による売却をした際にTMOも参加したものの取得はかなわず、新しい現在の地権者があらたな開発を予定しています。

1998年、中心市街地活性化の担い手として、TMOである株式会社金沢商業活性化センターを設立、2001年には、旧パルドゥ跡地に、TMOによるテナントミックス事業としては全国初となるプレーゴをオープンさせしました。本市や県・国から多額の補助金を投入し、浮き沈みはあったかと思いますが四半世紀にわたるこの事業が検証のないまま突然閉鎖となるのです。

TMOの設立当時、山出元市長は「今日の市街地の空洞化状況は放置できないので、市街地の環境改善、商業の活性化を車の両輪にして、行政と地域が一緒になって汗を流そうというのが施策の趣旨」と述べられています。しかしながら、この件について市民や議会に相談することもなく、周辺の商店街でも知らない方もいる中で、まちバスに続きプレーゴの閉鎖が連続しておきています。一方で、金沢市は都市再生緊急整備に突き進み、昨今では都心軸の県外大手企業による土地・建物の購入、ホテルやマンションなどの開発が増えており、本市自らが招いた結果とも言えます。今回の解体費支援6360万円は、市税でそのつけを支払うということであり、5/6という計算根拠もあいまいで市民に説明がつきません。よって反対します。

つぎに、議案第45号特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてです。

一般職員の給与の引き上げには賛成しますが、議員も含め、市長や副市長、教育長などの特別職の給与引き上げについては、長引く物価高騰で生活がたいへん厳しい状況にある市民の理解と合意が得られません。

陳情についてです。

陳情第25号 「芳斉町分団機械器具置場の建物について、金沢市の行政財産であること及び市の公共事業に係る移転補償を目的に特定の者に無償譲与すべきではないことの確認を求める陳情書」についてです。

芳斉町分団の機械器具置き場については、芳斉町の特別支援教育サポートセンターの改築に伴い金沢市が移転補償を行っています。しかし、その手法が大変不可解です。まず、消防分団はそれぞれ市の組織であり市の所有財産であるにも関わらず、今回、金沢市から芳斉町分団に無償譲渡が行われました。その後、市は芳斉町分団に移転補償費を支払うことになりますが、消防分団は市の組織であるため建設期成同盟会に委任され、建設期成同盟会はその費用を使って移転・新築事業を行うというものです。まさに、金沢方式のもとで、特に消防分団については地元事業として行う必要があるため、こうした苦肉の策をとらざるを得ない状況であり市民の理解は得られません。本来、市の施設は市が責任をもって移転・整備を行うべきです。以上のことからわが会派は、文教消防常任委員会で不採択となった結果に反対するものです。

陳情第26号 「金沢市におけるコミュニティバスの導入促進に関する陳情書」についてです。

公共交通は、市民生活の基盤であり、福祉、教育、地域経済を支える重要なインフラです。しかし、市内でも路線バスの配線・減便がすすんでおり、市民の移動する権利を保障する自治体の役割が問われています。

現在市内には、金沢市が運営するふらっとバスが4ルートで走行していますが、ほかの地域からも、「ふらっとバス」のようなコミュニティバスを走らせてほしいと要望する声が相次いでいます。

高齢者が運転免許を返納しやすい環境を整備するためにもコミュニティバスの運行をさらに拡充し、地域ごとのニーズに応じて整備することが求められます。

市民の交通権を保障するため、金沢市が実施主体となったコミュニティバスの導入や充実を行うことが必要であり、わが会派は陳情第26号に賛成し、総務常任委員会で不採択となった結果について反対いたします。

陳情第28号「議会・委員会を傍聴する金沢市民の金沢市役所・美術館駐車場及び第二本庁舎地下駐車場の利用料金の減免を求める陳情書」についてです。

金沢市議会の議会基本条例には、「市民に開かれた議会運営に努める」とあります。市民が議会を身近に感じ、積極的に傍聴し、議論の場に参加することは、民主主義の根幹を支えるものです。駐車場料金が傍聴の障壁となるのであれば、それは市民参加をさまたげ、条例の理念に反します。

岐阜県、各務原市(かかみがはらし)では、もともと3時間無料だったところ、昨年度、議会傍聴がそれ以上の時間を要した市民からの要望を受けて完全無料化を実現しました。

提出者の調査では、中部・甲信越地方の県庁所在地10市で、議会傍聴時に駐車場料金の免除を行っている都市は、もともと無料の1市を除き7市にのぼります。

その他、全国の多くの自治体で駐車場利用料金の無料化は実施されており、ホームページでわかる範囲では、中核市62市でみると、19市が「用務で来庁した場合は駐車料金を無料」としています。常に駐車料金が無料の自治体もあわせれば、41市がすでに市民の来庁を支援しています。金沢市も市民参加を後押しする環境整備を進めるべきです。市民に開かれた議会を実現するためにも、わが会派は陳情第28号に賛成であり、総務常任委員会で不採択となった結果について反対します。

以上で討論を終わります。

-山下議員

発言の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として質問いたします。

最初の質問は、日本銀行金沢支店跡地についてです。今回の補正予算に、整備範囲を拡大するという追加予算が計上されました。これは当初の計画と大きく異なるものです。利活用の方向性はもとより、財政負担についても、市民に十分な説明がなされているとは思えません。そこで、これまでの経緯も踏まえながら、数点お聞きします。

金沢市は、2023年に「日銀跡地のあり方懇話会」を設置し、市民や有識者から寄せられた意見を踏まえながら、日銀跡地に求められる機能などを整理してきました。懇話会の取りまとめでは、「金沢市が跡地を取得し、早期の利活用を検討する必要がある」と示されています。全国の日銀跡地の活用状況を見ると、民間事業者による開発や、県による取得、支店ごとに取得から活用にいたるまで様々です。今回、金沢市が設置をした懇話会には、石川県副知事や経済界代表も参加されていましたが、金沢市が跡地を取得すると判断した理由について、お聞かせください。

-村山市長

日本銀行金沢支店跡地につきましては、令和5年度に開催した「日本銀行金沢支店跡地あり方検討懇話会」の中で、「魅力・品格」「回遊・交流」「多様・滞留」「文化・活動」という4つの機能がまとめられ、早期の利活用にも言及されました。これらの機能は総じて、公共性・公益性が高く、これを具現化するためには市が跡地を取得し、早期の利活用を図っていくことが、本市の果たすべき責任であると考え、昨年10月、日本銀行による取得要望の受け付け開始に合わせ取得の申し出を行ったところであります。

-山下議員

さらに取りまとめでは「本格整備に着手するまでの間、現建物の暫定利用も視野に入れた整備手法について検討する必要がある」と示されました。これを受けて、今年度当初予算に改修整備費が計上されたものと理解しています。先の9月議会において、改修規模について問われた際、市長は「早期の開放と利用者の安全性を確保するためには改修範囲は限定される」と答弁しています。提案説明でもふれられていましたが、なぜ当初の限定的な改修から拡大へと方針が変わったのか、その経緯を詳しく説明してください。

-村山市長

当初、取得後の先行利活用に向けて現在の施設に最小限の改修を行って速やかに活用することを目指しておりました。その後、様々なご意見もいただきました。地元の町会であるとか、商店街、あるいは若い方々からもご意見をいただく機会をいただきました。また、金沢21世紀美術館が令和9年5月から休館するということに合わせて、その21世紀美術館の休館中のあり方についても検討することも行っておりました。そうした中で、金沢21世紀美術館の仮移転先としての活用、また地下金庫室の公開といったご意見をいただきましたので、改めて整備スケジュールや建築基準法等への適合の観点から検証を重ねた結果、追加の改修工事で対応できるということが確認できましたので、必要な設計費等について今回お諮りさせていただいた次第であります。

-山下議員

市長、今回の方針転換について、市として重大な問題であるとの認識をお持ちでしょうか。21世紀美術館の仮移転場所など、市民や検討会の意見を踏まえたということですけれども、9月議会での市長答弁の翌日には、地元紙が「地下金庫非公開」と報じ、その翌日には「金庫一転 何とか公開」と一面で大きく取り上げられました。市民からみれば、市長は外部からの発言に影響を受けたのではないか、今後の整備が進む中で、誰の判断が優位になるのか、市長の姿勢に大きな不安と疑問が生じています。県知事や経済界などの外部からの発言や要望があるたびに、市が定めた方針が揺れ動くようでは、この日銀跡地の整備、先行利活用、さらには本格整備にいたるまで、市民の理解と信頼を得ることはできません。本来、公共施設の整備にあたっては、市民の利益と地域の将来像をふまえた方針のもと、透明性のある手続きと、市民への丁寧な説明が不可欠です。それが今、適切になされていると言えますか?うかがいます。

-村山市長

取得後の先行利活用につきましては、9月に開催した地域住民や若い世代との意見交換をはじめとし、金沢21世紀美術館まちなか賑わい創出検討会での提案、これに伴う結果など、様々な機会を通じてご意見やアイデアをお聞きしております。なるべく可能な限り取り入れたいと思っておりまして、私個人の思いだけではなく、地域の方々それぞれの思いを結集したより良いものができあがっていくというのが、より理想的な姿かというように思っております。そのためには、ご意見をお聞きし、より良いものが取り入れられるようであれば、そこについて検討していくという姿勢で取り組んでまいりたいと考えております。

-山下議員

その進め方に、ぜひ透明性と信頼を得る進め方を求めたいと思います。

では、今後についてもお聞きします。懇話会の取りまとめは、跡地の「早期利活用」が強調されています。他都市の日銀跡地では、移転から売却までに3年程度の期間を要している、それでは批判が出るのではないかという発言もありました。駅前の旧都ホテル跡地が長年放置されてきたことがよぎれば、日銀跡地については「できるだけ早く活用を」というふうになるのはわかります。しかし、早期利活用を急ぐあまり、市民への説明や合意を欠いた、場当たり的な事業の進め方は認められません。加えて、方針が揺らげば、今回追加予算となったように、財政負担の見通しも定まりません。日銀跡地については、取得費用すら未だ明らかになっていない状況です。そこで伺います。本格整備に至るまでに必要となる総事業費は、どの程度見込んでいるのか。今後、どれだけの税金を投入することになるのか、市民に対して明らかにしてください。

-村山市長

今後の経費について、改修設計費については今回お諮りしている追加分を含めて約2,800万円となる見込みであります。工事費につきましては、この設計が完了していないため、現時点ではお示しできないことをご理解いただければと存じます。また、現在日本銀行との間で取得に向けて協議をしております。取得にかかる費用につきましては、然るべき時期に議会にお諮りさせていただきます。

-山下議員

さらに今後について、懇話会の取りまとめでは「求められる機能を実現するうえで、機能の複合化や整備範囲、官民連携手法について検討する必要がある」と示されています。「まちなか賑わい創出検討会」では、しいのき迎賓館のように民間事業者へ管理を委託する指定管理制度についての発言がありました。もし施設管理に官民連携手法が用いられれば、市が多額の税金を投じて整備した施設を、民間事業者が管理しながら利益を得る構造になります。これは到底納得できるものではありません。公共施設である以上、利益よりも公共性の確保が優先されるべきと考えます。利活用の段階で、施設管理の主体をどのように考えているのか、お聞かせください。

-村山市長

取得後の先行利活用に向けましては、年度内に協議会を立ち上げることとしておりますが、その中で施設管理のあり方も含めて、継続的な賑わい創出などについて様々な分野の方々からご意見をいただきながら議論してまいりたいと考えています。

-山下議員

利益よりも公共性の確保を、ぜひ優先していただきたいと思います。

年度内に協議会を立ち上げるということでした。現在、21世紀美術館の休館にあたっては「まちなかにぎわい創出検討会」が設置され、日銀跡地の利活用についても議論されています。今回のように方針が揺れることがないように、日銀跡地利活用の取りまとめにどこが責任を持つのか明らかにしてください。また、市民や議会への説明を今後どのように行っていくのかについても示してください。

-村山市長

協議会での議論を踏まえまして、市民をはじめ事業者や各種団体などからも利活用のニーズやアイデアを募集し、実践していくことで、まちなかの賑わいの創出に繋げていきたいと考えております。もちろん取得する以上、利活用については本市の方が責任を持って行っていくものになりますけれども、今後につきましても本会議や常任委員会において適宜適切に説明してまいりたいと考えております。

-山下議員

繰り返しになりますけれども、市民への丁寧な説明と、理解と合意のもとで、再整備の検討を進めていただきたいと思います。

次に南部地区教育・福祉施設再整備事業についておたずねします。

2024年度に「再整備基本構想」が策定され、再整備の方向性や想定されるスケジュールが示されました。今年度は施設機能について調査検討されています。

今回の再整備で指摘したいのは「南部地区の教育・福祉施設を一体的」と一括りにしたことで、教育プラザ富樫については、本来必要であった利用者や市民全体への説明・議論がすっぽり欠落しているという点です。私ども会派は常任委員会においても、教育プラザ富樫の性質上、移転ありきではない慎重な検討をと求めてきました。改めてこれまでの経緯と現状を確認させていただきます。

2023年度9月の補正予算で、郵政跡地を先行取得し、並行して再整備検討調査を実施しました。公的施設は市内に様々あるなかで、郵政跡地の活用を「南部地区の教育・福祉施設」と限定した理由をお聞かせください。

-村山市長

日本郵便金沢有松社宅跡地につきましては、約9000平方メートルに及ぶ広大な土地であります。また周辺にはいずれも築50年以上が経過し老朽化が課題となっております三馬小学校、三馬保育所、教育プラザ富樫といった、本市の教育・福祉施策の推進に重要な施設が位置しておりますことから、当該跡地をこの施設の再整備に活用すべく、議会に予算等をお諮りしたうえで先行取得したものであります。

-山下議員

再整備検討調査とは、どんな調査で、なにが明らかになったのでしょうか。

-村角都市政策局長

令和5年度に実施しました検討調査では、三馬小学校、三馬保育所、教育プラザ富樫を対象施設といたしまして、それら施設を所管する部署と企画調整課による庁内横断プロジェクトにおきまして、各施設の現状調査と再整備に向けた課題整理を行ったところでございます。そうした結果、施設の老朽化に加えまして、三馬小学校におきましては現地で建て替えする場合、工事中の教育環境の確保が課題となるほか、教育プラザ富樫では機能や規模の整理に留意する必要があることなどの課題を把握したところでございます。

-山下議員

再整備の方向性が示されてから、南部地域にお住いの方、そうでない方も含め様々にご意見を聞いてきました。三馬保育所の移転整備については、もともと地元の強い要望があったことから、期待の声が聞かれています。三馬保育所、三馬小学校は地域に密着した教育・福祉施設として整備がすすむことは理解できます。しかし教育プラザ富樫は性質が違います。教育プラザ富樫が設置された経緯と、利用等も含めた施設の現状をお聞かせください。

-堀場教育次長

教育プラザ富樫は、平成13年のいわゆる「金沢子ども条例」の制定を受け、教育と福祉が連携を図り、乳幼児から中学生までの子どもたちの健全育成を一貫して推進する目的で平成15年7月に開館いたしました。加えて平成18年には、児童虐待の早期発見・早期対応を図るため、中核市として全国で初めて児童相談所を併設し、そののち一時保護所を開設し、相談体制の強化を図ってきております。現在、学校教育センター、子ども相談センター、幼児教育センターの3つの部署があり、子どもにかかわる総合的・専門的な相談支援や、学校教育・幼児教育に関する研修実施のほか、保育所や学校等の子どもに関わる施設との連携や、児童虐待等への迅速な対応などにあたっております。研修室や体育館、子育て広場などを配し、主に子育てサークルなど子どもに関わる団体に貸し出ししており、年間10万人を超える市民に利用されております。

-山下議員

今、教育次長からお話があったように、教育プラザ富樫は「金沢子ども条例」のもと、教育と福祉が専門性をもって連携し、子どもの健やかな育ちをサポートする施設として設置されています。南部に位置しますが、市内全域から利用がある施設であり、地元の施設という位置付けではありません。教職員等の研修の場としても重要な役割を果たしているということです。

再整備については、教育プラザ富樫内で働くある方は「移転改築を新聞で知った」と言われ、利用している方々からは、「隣に公園があり駐車場も広い。あの環境の中だからこそ利用しやすい」「相談に行くにも、他の利用者と顔を合わせなくてもいい構造になっているから安心する」という声も伺っています。中学生からは「同級生と遊ぶのに体育館が利用しやすい」など、施設が現在地にあることの利点が多く語られています。「どうして移転の必要があるのか」と、多くの疑問の声が寄せられています。

こうした声が、これまでの調査検討のなかで議論されてきたのでしょうか。教育プラザ富樫として、この再整備事業においてどのような意見を述べてきたのか、また、市民アンケートや利用者アンケートなど実施したのか、お聞かせください。

-堀場教育次長

教育プラザとしては市民や利用者に対するアンケートなどは実施しておりませんが、庁内横断プロジェクトチームにおいては施設の充実を図り、不登校や不適応、発達障害のある児童生徒とその保護者等が、現在と同様に安心して利用できるように配慮すること、学校教育センター、こども相談センター、幼児教育センターの3つの部署が密接に連携し、教育・保育課題を実現する新たな研修や、年々増加する相談件数に対応した相談体制の強化を図ること、施設利用者の目線からの利便性を確保することなどについて意見を述べてまいりました。

-山下議員

先程、教育プラザ富樫も老朽化が著しいということでしたが、現地改修は検討されたのか、お聞かせください。

-村山市長

教育プラザ富樫では、不登校や不適応、発達障害など、細心の配慮が必要な児童生徒の通所受け入れを行っております。現地で建て替える場合は、これらの児童生徒が毎日を過ごす環境への影響が避けられないということから、現地建て替えは困難と判断いたしました。昨年度策定した「南部地区教育・福祉施設再整備基本構想」におきまして、その結果、三馬小学校移転後の跡地に移転整備することとしたものであります。

-山下議員

私はやはり、南部地区と強調するあまり、教育プラザ富樫がもつ立地も含めた本来の役割と再整備の進め方に問題があるということは否めません。10日の答弁では、三馬小学校跡地の整備について、来年度に懇話会を設置するというふうにありました。先程も教育プラザ富樫については機能規模の整理というふうにありましたけれども、移転ありきで、これまで教育プラザ富樫が果たしてきた機能や役割が縮小されるような再整備になってはいけないというふうに思います。専門家も含めた広く多様な意見を聞いた調査検討が必要だと考えますが、見解を伺います。

-村山市長

今年度、庁内におきまして、市全体における教育・福祉機能の配置状況などを整理しつつ、子育て支援や幼保小連携などの機能について調査検討を進めているところであります。その結果等も踏まえながら、明年度にも有識者や地元関係者などからなる懇話会を設置いたしまして、三馬小学校跡地における新たな施設の基本構想を策定したいと考えております。現在の教育プラザ富樫の機能強化等についてもあわせて検討してまいります。

-山下議員

懇話会もそうですけれども、ぜひ市民アンケートや利用者アンケートも実施をしていただきたいと思います。

次に、介護保険制度についてうかがいます。

介護保険制度が創設されて今年で25年、四半世紀の節目を迎えました。制度は「介護の社会化」をかかげてスタートしました。高齢化が進む中で、介護保険制度が市民生活に根付いてきましたが、果たして「家族が介護から解放されたのか」また、「自己決定によるサービスの選択が実現できているのか」そのことが改めて問い直される必要があると考えます。市長、保険者として、制度創設時の理念が実現できているとお考えでしょうか。うかがいます。

-村山市長

介護保険制度の創設時の理念でありますが、「高齢者が住み慣れた地域で継続して自立した生活を送り、自らが必要な介護サービスを選択し、それを社会全体で支援する」ということにあります。本市では在宅介護サービスの多機能化や、地域密着型介護施設の拡充によりまして、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、安心して生活を続ける体制づくりに努めてまいりました。今後とも介護人材の確保や地域包括ケアシステムの構築を推進して、市民が安心して暮らせる社会の実現を目指し、理念の具現化に向けた取り組みを推進していきたいと考えています。

-山下議員

介護の現場は大変厳しい状況にあります。2027年度の制度改正に向けて、厚生労働省は社会保障審議会に、介護利用料2割負担の対象を拡大する所得基準案を提示しました。物価高騰のなかでの負担増に対して、審議会の委員からは、慎重・反対意見が続出しています。さらに厚労省は、ケアマネジメントの有料化、要介護1、2の生活援助サービス等の保険外しを狙っています。このような改正がすすめば、必要な介護が受けられない状況がさらに加速していきます。市長、この三大改悪についてどのように認識されていますか。国に対してこうした改悪を行わないよう強く求めるべきだと考えますが、見解を伺います。

-村山市長

ご指摘がございました介護保険制度に関する諸課題につきましては、国の社会保障審議会介護保険部会において審議が行われ、要介護1および2の生活援助サービスの総合事業における市区町村事業への移行は見送りとされたと承知しています。また利用料の2割負担対象者の拡大、そしてケアマネジメントの有料化につきましては、現段階でも議論されておると、そして年内に方向性を示すとされていると承知しています。なお、利用者の負担増となる事項につきましては、全国市長会を通じて、課題や影響を十分に調査・分析し、利用者や自治体の意見を踏まえたうえで慎重に対応するように要望しているところであります。

-山下議員

それでは、第10期介護保険事業計画に向けてお伺いします。

介護保険料は、制度開始以降引き上げが続いています。金沢市においても制度開始当初は基準月額3,150円だった保険料が、第9期では6,590円と2倍以上に引きあがっています。さらなる保険料の引き上げが行われれば、高齢者のみならず、現役世代にも大きな影響を及ぼすことは明らかです。保険料の設定については、市として十分な検討を行い、国にこれまで以上の財源確保を求めるとともに、市独自の減免制度や、所得段階の設定、基金の活用など、保険料の引き上げとならないよう求めますが、いかがですか。

-村山市長

次期介護保険事業計画の開始年度である令和9年度からの介護保険料につきましては、明年度の予算編成時に計画期間中に必要なサービスの給付量を適切に見込んで、その費用に見合った額を設定するということになります。市民の負担に考慮いたしまして、介護給付費準備基金については有効な活用をしていくこととしております。

-山下議員

ぜひ、保険料が引きあがらないようにお願いいたします。

介護現場の人手不足は深刻さが増しています。金沢市においても介護従事者の確保に向けて、第10期の計画にどのように盛り込んでいくかということが問われます。今年度、金沢市独自で、新規採用の職員に対して奨学金の助成制度が創設されました。該当する方には漏れることなく活用していただきたいというふうに思います。しかし介護に従事する労働者の傾向を見ても、他の職種から転職してくる方、また一定の年齢を超えて就業する方も多い職種であります。幅広く介護従事者の処遇改善につながるような施策が必要だと考えます。国に対して大幅な処遇改善を求めるとともに、処遇改善の上乗せや夜勤手当の補助など、さらなる金沢市独自の施策を求めますが、いかがですか。

-村山市長

本市では、県外からの転居費用等に対して助成するUJIターン介護職員就業支援制度、そして今ほど議員がご指摘の奨学金返還支援事業など活用して、人材確保、定着に向けた施策を進めておりまして、市独自の支援策も講じているところであります。現在、国が介護職員の処遇改善のために介護報酬の改定時期を前倒しして臨時改定を行うと報道されておりますので、その動向も注視しているところであります。

-山下議員

国もやはり今の介護の人手不足ということの深刻さをわかってのことだと思いますが、1万円では到底足りません。ぜひ市でも上乗せの施策をお願いします。介護現場からは温かい介護をしたくても人手が足りなくてできないと、本当に悲痛な訴えがあります。ぜひそういう声も市長、直接聞いていただいて、処遇改善をしていただきたいと思います。

2024年度の訪問介護の報酬引き下げが国から提案された際、現場からは撤回を求める強い声が上がってました。それにもかかわらず、国はこれを押し切って実施しました。その結果、訪問介護事業所の廃業が相次ぎ、2027年度の改定を待たずに臨時の報酬改定を行うという事態となっています。当初から現場の声を真摯に受け止めていれば、このような混乱は生じなかったはずです。こうした点からも、介護現場や利用者の声を丁寧に聞き、計画に取り入れていくことが求められます。第10期介護保険事業計画の策定にあたっては、利用者や介護現場の実態と要望を丁寧に取り入れ、計画に反映できる仕組みを求めますが、見解をうかがいます。

-村山市長

第10期の介護保険事業計画の策定にあたりましては、利用者や介護現場の実態・要求を反映していくということは非常に重要なことと捉えております。今後、有識者や公募委員からなるワーキングを立ち上げ、明年度概ね月1回の会議を開催し、これまでの施策の評価、次期計画に向けての課題などについてご意見をいただくこととしております。また市民フォーラムや市民アンケートによりまして、介護従事者やサービス利用者のご意見を直接伺います他、新たな計画案についてパブリックコメントを実施するなど、市民の意見を幅広くお聞きし、計画に反映していくこととしております。

-山下議員

介護保険制度はこの25年間、給付の削減と保険料の負担増が繰り返し行われてきました。制度や財源の土台に公的責任をなくしては、制度の持続はありえません。利用者や家族、そして介護従事者、誰もが安心できる制度構築を引き続き求めていきたいと思います。

最後の質問は、市営住宅についてです。市営住宅の役割は、低所得者や高齢者、障害者などの住まいの確保だけではありません。能登半島地震に見られたように、被災者の住まいの確保に大きな役割を果たしています。そこで市長に伺います。災害被災者や住宅困窮者に対し、市営住宅の必要性をどのように認識しているか、お聞かせください。

-村山市長

市営住宅につきましては、議員ご指摘いただいたとおり、地震や火事などによる被災者も含めて、住宅に困窮する方に低廉な家賃で住宅を提供することで、生活の安定、社会福祉の増進に寄与することを目的としておりまして、住宅のセーフティネットとして重要な役割を担っております。

-山下議員

その重要な役割を果たすには、やはり整備もきちんと進めなければいけないと思います。市営住宅の整備については、立地条件や交通の利便性、バリアフリー化など、地域の課題や生活実態に即した整備が求められています。現在、再整備計画は、2017年策定の緑住宅再整備計画の下で進んでいます。緑住宅は最終の第7期完了が2031年の予定です。市営住宅の再整備には、構想から完了まで長い年月を要し、短期的な対応では市民の安心した住まいの確保につながりません。そこで、一部の住宅の整備計画だけではなく、長期的な展望のもとに、全市的な整備計画の策定が必要だと考えますが、見解を伺います。

-村山市長

本市には耐震化されていない市営住宅が4棟残っております。まずはこれらの建て替え計画を着実に進めて、令和13年度に全て耐震基準を満たすということを目指しているところであります。市営住宅は、先程申し上げたとおり住宅のセーフティネットとしての役割も担っており、今後全市的な市営住宅のあり方については検討していきたいと考えています。

-山下議員

市民のみなさんの安心にもつながりますので、ぜひ全市的な整備計画の策定をお願いいたします。

能登半島地震から2年が経とうとしています。先日、輪島市にある仮設住宅でお話を伺ってきました。消極的、積極的意向は様々ですが、災害公営住宅の入居を希望している方がほとんどでした。金沢市でみなし仮設住宅にお住いの方、特に高齢世帯の方からは、家賃が低廉な公営住宅の入居を希望する声が多く聞かれています。

そこで、現在金沢市において、市営住宅への目的外使用や、みなし仮設住宅に入居している能登半島地震被災者の世帯数はどのくらいあるかお聞かせください。

-高木都市整備局長

能登半島地震で被災して、市営住宅に一時的に入居されている世帯数は、12月1日時点で18世帯でございます。また、本市のみなし仮設住宅に入居された世帯数につきましては、県が取りまとめておりまして、1,123世帯でございます。

-山下議員

被災者の生活再建は必ずしもみなさん順調というわけではありません。恒久的住まいの確保が困難な世帯もあります。住まいのセーフティネットとして、市営住宅の整備と入居者枠の拡充が必要だと考えます。金沢市ではどのように検討されていますか。市営住宅への入居を希望する一般の市民に加えて、みなし仮設住宅や目的外使用をしている被災者の入居希望に応じられる戸数の確保ができる見通しがあるのか伺います。

-高木都市整備局長

今年4月に石川県が公表した被災者に向けた住まい再建にかかる意向調査の結果によりますと、県内全域におけるみなし仮設住宅の入居世帯2,682世帯のうち、4.2%が住まい再建の方法として公営住宅を希望しているということ、また5.7%が再建の方法を決めかねているということがわかっております。これらを合わせた9.9%が公営住宅を希望する可能性があると想定しまして、本市のみなし仮設住宅に入居している世帯数にあてはめますと、111世帯となります。これに市営住宅に一時的に入居している18世帯を加えますと、129世帯となりますが、現在市営住宅には約600戸の空き住戸があることから、一般の入居も含め被災者の入居希望には十分応じられると考えております。

-山下議員

空き住戸が十分あるということですので、入居を希望される方が入居できるような整備も含めてお願いをいたします。

生活再建していくうえで、住まいの安定は何よりも重要です。しかしいま、目的外利用の期限がせまり、住み慣れた環境から再び退去を迫られることは、入居者に大きな不安を与えています。被災者の目的外使用において、県営住宅は同じ部屋で継続して入居できると聞いています。しかし市営住宅は、正式に入居する際、別の部屋へ転居する必要があります。金沢市でも県と同様に、希望者には同じ部屋で継続して住み続けられるよう求めますが、見解を伺います。

-村山市長

能登半島地震の被災者に目的外使用で提供した住戸の多くについては、すぐ生活を始められるように備え付けの設備に加えて給湯設備や照明器具、ガスコンロなどを市で設置し、特別に整備されたものであります。これら設備については応急的に市で設置したものでありますので、他の入居者との公平性確保の観点を踏まえて、目的外使用期間が終了した際に、別の住戸への転居をお願いしているところではありますが、県の取り扱いを参考にいたしまして、入居者の意向を考慮したうえで、同じ部屋に住み続ける方策を今後検討していきたいと考えています。

-山下議員

ぜひ意向を汲んで、同じ部屋でも住み続けられるような対応をお願いしたいと思います。可能な限り転居の負担が生じない対応を求めます。

恒久的住まいの見通しがたたない世帯に対しては、みなし仮設住宅、目的外利用を延長すること、また、新たな住まいとして市営住宅を選択する世帯には、入居費用や転居費用の補助、敷金の免除など対象となる制度をしっかりと周知していくことを求めて、私のすべての質問を終わります。

-森尾議員

私は、日本共産党市議員団の一人として、以下質問いたします。

最初に、市長の政治姿勢について伺います。法改正によって、中核市において児童相談所を設置することが可能となり、平成18年4月、全国に先がけて設置されました。設置した経緯について、当時の山出市長は「まちの子どもは自分たちが守る」と語りました。地方自治体はそこに住む住民が安心して暮らしていけるようその役割を発揮することにあります。そこで、ふたつの事について市長に伺います。

学校給食費無償化の早期実施についてです。県内の自治体の中で、実施していないのは金沢市と野々市市だけとなっています。市長は、国がやるべきことと繰り返し述べ、金沢市での実施を拒否してきました。さらに、財政を理由にあげました。金沢市一般会計の年間規模は2000億円です。その1%で可能です。学校給食費無償化をやる気はない、ということです。市長の見解を改めて伺います。

-村山市長

山出保元市長が児童相談所の設置をしたということ、これは今全国で中核市レベルでも動きが少し見られてきたということで先見の明を持った施策だったというふうに捉えております。一方で、学校給食費の無償化についてであります。一般会計の1%というのは非常に大きな金額だと捉えておりますが、その無償化については自治体間で格差がないように、国の主導で全国一律恒久的に実施されることが望ましいと申し上げてきました。恒常的な多額の財源、1%という多額の財源を要するという中で、本市が独自で給食費を無償化することは考えていないとこれまで述べてきております。国に対しましてはこれまで全国市長会や全国都市教育長協議会などを通して、学校給食費の完全無償化の早期実現や国庫負担による財政措置を求めてきております。

-森尾議員

国は、来年度4月から小学校での学校給食費無償化を打ち出しています。子どもたちを取り巻く状況は様々な課題に直面しています。子どもたちがすこやかに成長してほしいと願っています。学校給食は、子どもたちの成長にとって大きな役割を発揮しています。義務教育は無償との立場からも、金沢市の小中学校で学ぶ3万2千人の児童生徒が笑顔で学校給食を食べてほしいと願っています。市長。国が来年度4月から小学校から無償化するとの方向を打ち出していますから、金沢市において、中学校での無償化を実施する考えはありませんか。見解を伺います。

-村山市長

私も学校の現場に行って共に給食を食べるような機会もいただいております。みなさん、笑顔で召し上がっていただいていると承知をしております。現在国において、小学校の学校給食無償化の議論が進められておりますが、具体の制度設計が示されていないことから、国の動向を注視しているところでもあります。明年度からの実施との情報もありますので、円滑かつ確実な実施に向けて国に対して財政措置を含めた制度設計や、工程等の内容を早期に明らかにするとともに、自治体の意見を十分尊重するように要請していきたいと思っております。なお、中学校の無償化については、繰り返しになりますが自治体間での格差が生じないよう、国の主導により全国一律かつ恒久的に実施されることが望ましいと、そして恒久的に多額の財源を要するので、独自に給食費を無償化することは考えておりません。

-森尾議員

次に、国が生活保護基準の大幅引き下げを実施したことを違法と判断した最高裁判所に続いて、去る9月17日、名古屋高等裁判所金沢支部において、違法との判決が下されました。市長は、この判決をどのように受けとめておられますか。原告と弁護団は、直接の謝罪と全額補償を求めています。高市首相は、11月7日衆議院予算委員会において、最高裁判決について「深く反省し、おわびする」と述べました。市長の見解を伺います。

-村山市長

今回の判決につきましては、平成25年、生活扶助基準改定における国の手続き上の問題に起源しております。生活保護は法定受託事務でありますので、一義的には国の責任であると考えておりますが、国と本市が被告となった高裁判決は敗訴しておりまして、その判決内容については重く受け止めております。支給決定を行ったのは本市でありますので、その立場としてお詫びを申し上げたいと存じます。

-森尾議員

去る9月、この議場で私が取り上げた際に、市長は次のように答弁しました。「国とともに被告として判決を待っている状況であります」と。そして、9月17日に判決が下されました。生活保護費引き下げについては違法だという明確な判決が下されました。これを受けて金沢市は、最高裁判所に上訴しなかったんです。判決を受け入れたということです。であるならば、直ちに原告に対して直接謝罪をし、全額補償するというのが取るべき対応ではないですか。伺います。

-村山市長

原告を含めた全ての受給者にその後どのように対応していくかということ、全額補償についても謝罪についても、これは国が判断していかなければならない話であるというように思っております。今後、国から示される詳細な事務執行手続き等に従って対応してまいりたいと考えております。

-森尾議員

金沢市で4人の方が原告として訴えを起こし、10年です。10年。その間におひとりの方が亡くなられました。今回の判決を受けて、市長、原告に対して直接お詫びを申し上げるということはされないんですか。

-村山市長

繰り返しになりますけれども、今回の判決については平成25年の国の手続き上の問題に起源しており、そして生活保護は法定受託事務であります。決定をしたという立場でお詫びを申し上げたいと考えております。

-森尾議員

明確に、生活保護費引き下げについては違法だという判決が下されたんです。そして市長、最高裁判所にあなたは上訴しなかったじゃないですか。判決を受け入れたっていうことなんですよ。ならば、原告に対してお詫びをするというのは当然じゃないですか。伺います。

-村山市長

今回の判決については重く受け止めております。そして、国の決定に基づいて市の立場としては必要な支給手続きを執行する立場であります。原告への直接の謝罪についても国が判断をされるべきものと考えております。

-森尾議員

法学研究者の方が、今回の司法判断に従わないのは違法だと、違憲だという見解を表明しました。ならば、明確に生活保護費引き下げについては違法だという判決が下った以上、市長、原告に対してお詫びをし、全額を補償すると、当然な対応を強く求めておきたいと思います。

質問の第二に、消防施策について伺います。

大規模火災や、繁華街でのビル火災、高層マンションでの火災があいついで発生しています。大分市、香港、函館市、こうした火災はどこの都市でも起こりうるとの指摘があります。市長はどのように受けとめておられるのか、伺います。

-村山市長

大分市の佐賀関における木造密集地域の火災につきましては、大規模な延焼が発生しました。また、大阪市の道頓堀のビル火災では、消防活動の困難さから、消防職員が殉職するという痛ましい事案となっております。本市でも起こりうるケースと考えておりまして、重く受け止めております。

-森尾議員

消防局長に伺います。大規模火災への対策についてです。9年前、平成28年12月22日新潟県糸魚川市で発生した大規模火災では147棟が焼失し、昼から翌日の夕方まで約30時間にのぼりました。今回、大分市で大規模火災が発生しました。本市において、大規模火災に対する対策と対応について伺います。

-油消防局長

本市におきましては、木造の建築物が密集した延焼の危険を有する区域を、特別消防対策区域としまして、現在市内30区域を指定しております。この区域では、通常の火災より強化した計画を策定しておりまして、気象状況により大規模化する恐れがある場合は、事前に乗組員の増員や放水銃など専用の資機材を早期に投入し、消火活動にあたることとしてございます。

-森尾議員

もう一つ。今年8月25日、大阪の繁華街でのビル火災です。一階にあった室外機から出火し、外壁広告をつたわり、火災が拡大したものです。この火災で、消防職員2名がお亡くなりになりました。大変残念です。金沢消防局は、この火災からの教訓をどのようにいかされるのか伺います。

-油消防局長

ビル火災は特有の構造により、火災の進行が特徴的でありますことから、進入口を指定するなど、全体を俯瞰しながら総合的に調整する必要性を再認識したところでございます。これまでも科学的な知見に基づきますシミュレーション訓練に取り組んでいるところでございまして、このような訓練を定期的に実施するなど、火災を客観的に評価できる能力の向上に努めてまいります。

-森尾議員

高層ビル火災についての対策を伺います。金沢市消防局は、日本一高いはしご車を所有しています。そのはしご車は54mで、18階ぐらいまでの高層ビルに対応が可能だと聞いています。金沢市には、54m以上のビル・マンションはどの程度ありますか。そうした高層建築物への防火対策はどのようになっているのか。伺います。

-油消防局長

本市には、54m以上のビル・マンションは14棟ございます。高層建築物には、消防法令に基づいた自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されておりますほか、防火区画を設けることで、安全性をさらに高めてございます。また、消防隊が使用する連結送水管や非常用エレベーターが設置されておりますことも、立ち入り検査により確認しております。

-森尾議員

繁華街での防火対策について伺います。避難路が一つしかない建築物について、特定一階段等防火対象物に指定されます。金沢市ではどの程度ありますか。その防火対策について伺いたいと思います。

-油消防局長

現在本市には、401棟あることを確認しております。これらの建物につきましては、避難経路の維持管理や消防用設備等の設置維持を特に重視し、立ち入り検査により徹底した指導を行っております。近年、全国各地でビル火災が相次いだことを踏まえまして、本市では令和6年度に、対象となりますほぼすべての建物への立ち入り検査を完了し、防火安全対策に万全を期したところでございまして、引き続き定期的な立ち入り検査と継続的な指導を通じて、安全性の向上に努めてまいります。

-森尾議員

今議会に、石川中央都市圏域消防通信指令事務協議会の設置について議案提出されております。 今回の提案は、これまで金沢市、かほく市、津幡町及び内灘町の2市2町だったものが、白山野々市市広域事務組合が加わり、4市3町となります。対象となる人口は56万人から73万人へと拡大されます。こうした自治体を対象に協議会をつくり、金沢市消防局に設置された通信指令室の共同運用を行うとするものです。消防法第6条、第7条では、消防組織は各自治体が責任を持って管理・運用すると明記されています。この点からすると問題がありませんか。地域の状況を周知している各自治体の消防職員が対応することが一番だと考えますが、見解を伺います。

-油消防局長

協議会の事務につきましては、各自治体の責任において行われるものでございまして、通信指令事務の共同運用につきましても、各自治体が適正に管理することが、消防組織法上問題はございません。

-森尾議員

この協議会規約についてです。1、事務監査の規定がありません。2、協議会からの脱退規定がありません。3、経費の支弁の方法が規定されている第15条は、各自治体の人口による経費の分担が行われるのか、はっきりしません。見解を伺います。

-油消防局長

協議会の規約は、協議会の事務の執行に関して定めてございまして、ご指摘の事項につきましては規約のほか、規定などにより適正に管理することとしてございます。なお協議会からの脱退につきましては、地方自治法の規定によりまして当該団体の議会の議決を得て脱退することとなります。

-森尾議員

この項について最後に、市長に伺います。消防組織が統廃合され、広域化されるということで、各市町村から消防組織がなくなっていくんではないかという指摘があります。住民のいのちと財産を守る上で、広域化を進めるのではなく、各自治体の消防組織に対し、人員と予算の拡充こそやるべきです。今回の協議会設置が、消防の広域化につながらないのか。見解をうかがいます。

-村山市長

今般の通信指令事務の共同運用にかかる協議会につきましては、あくまで救急需要の増加や大規模災害に対応するため、消防の連携を強化する目的で設置したものであります。この協議会に白山・野々市広域消防本部が加わるということで、本市を含め圏域全体としての災害対応力が向上し、共同運用の効果を最大限に発揮できるものと考えております。今後とも住民サービスの向上を最優先に、各消防機関と緊密に連携しながら、より安全で安心な消防体制の確立に努めてまいります。

-森尾議員

質問の第三に、金沢市中央卸売市場再整備計画について伺います。市長はこの再整備計画について「青果棟は現在の場所から移転し、金沢港周辺にある県有地に新築する。水産棟は、現在の市場で建て替えする」との方向を打ち出しました。市長、この方向で再整備計画が進められるのか。市場としての役割が発揮されるのか。問われています。「青商さん」と呼ばれる青果部の売買参加者や買い出し人によって構成されている金沢市青果食品商業協同組合があります。こうした方々から青果と水産が分離するのは「都合が悪い」として、現在の「一体型総合市場」として再整備してほしいとの声が出されています。市長は、どのように受けとめておられますか。

-村山市長

現在、青果棟を湊3丁目地内の県有地に移転し、水産物棟を現在地に整備するという再整備の方向性を固め、基本設計の作業を進めているところでありますが、小売事業者のみなさまから青果棟の移転によって市場までの距離が遠くなること、また食材の仕入れに時間を要することになるなどのご意見等を伺っているところであります。引き続き、小売事業者が再整備により受けるメリットについて、あるいは市としてできうる施策等について、真摯かつ丁寧に説明を行うことで、理解を得られるように努めて行きたいと考えています。

-森尾議員

現在の市場は、青果と水産の一体型市場として大きな役割を担っています。卸業者は、青果部1社と水産2社、そして仲卸が合わせて約30社、売買参加者が235人、さらに関連事業者が41店舗、合わせると約1000人近くの方々が市場を支えています。青果の取扱金額は274億円、水産は503億円、合わせて800億円近くとなっています。市民生活を支え、金沢市経済の一翼を担っています。市場の開設者は市長です。新しい市場をどのように整備するか。金沢市の命運がかかっています。市長は市場関係者の理解と合意の下で進めていかなければなりません。現状はかけ離れています。これでは新しい市場の未来が見えてきません。市長の見解を伺います。

-村山市長

金沢市中央卸売市場は、金沢市民の食を守るとともに食文化を守り、そして金沢市のブランド力を高めている、その源泉となるものだというように捉えております。金沢市中央卸売市場の再整備につきましては、今年度に入って青果・水産合同ワーキンググループを設けまして、私自身も何度も足を運びまして、再整備にかかる建設費等を負担する卸・仲卸事業者からの要望や意見を伺う中で、石川県のご理解のもと着地点を見出し、青果棟を移転し水産物棟を現在地に整備するという再整備の方向性を固めた次第であります。一方で、市場運営におきまして、卸・仲卸事業者に加えて小売事業者も重要な役割を担っていただいていることはじゅうぶん認識しております。引き続き、小売事業者のみなさんの理解が得られるよう、真摯かつ丁寧に協議を行ってまいりたいと存じます。

-森尾議員

具体的に伺いたいと思います。青果棟です。移転先としている金沢港周辺の県有地は工業用地です。ここに青果棟を新築するにはいくつものハードルがあります。県と用地買収は、どこまで進んでいるのですか。用地の面積はどの程度になるのですか。果たして工業用地専用の用途に青果棟の建設は可能ですか。海風への対策、雪、浸水対策はどうなりますか。交通アクセスの対応など検討されていますか。具体的に答弁を求めたいと思います。

-紙谷農林水産局長

青果棟の移転を予定しております金沢港東部工業用地につきましては、取得に向けて県と協議を重ねているところであり、基本設計の作業を進める中で、今後用地の面積を決定したいと考えております。また、青果棟につきましては、工業専用地域での建設が可能となっており、防風防砂フェンスや消雪装置の設置、盛土によるかさ上げ、道路管理者との協議など、必要な対策を講じてまいりたいと考えております。

-森尾議員

水産棟について伺います。現在の市場で建て替えを行うという方針です。現在ある青果棟が移転し、その場所に水産棟を新築します。したがって、現在ある水産棟の用地が空くことになります。この用地を活用し、屋根付きの駐車場を建設されるんですか。また、別途活用を検討されているのですか。具体的に答弁を求めたいと思います。

-紙谷農林水産局長

新たな水産物棟につきましては、現在の青果棟の敷地に建設することを予定しておりますことから、現在の水産物棟の敷地におきましては、市場の付加価値を高める活用を検討したいと考えております。なお、具体的な活用方策につきましては、基本設計の作成作業における水産関連事業者との協議の中で決定していくものと考えております。

-森尾議員

では、現在基本計画が検証されております。基本設計は来年2月までとしています。実施設計を経て工事が進められることになります。青果棟、水産棟の完成までの具体的スケジュールを明らかにしていただきたいと思います。来年度予算に実施設計の予算を計上されるおつもりですか。明らかにしていただきたいと思います。

-村山市長

現在、基本設計の作成作業を進めているところであります。具体的な整備スケジュールにつきましては、基本設計が固まった時点で報告をさせていただきたいと存じます。なお現時点におきましては、新たな青果棟は令和13年度までの整備を、また水産物棟は令和17年度までの整備を目指しておりまして、できる限り早期に着工できるよう、次年度予算に実施設計費の計上を目指していきたいと考えています。

-森尾議員

基本設計を来年2月までとすると、あと2か月。議場で質問をしても何ら具体的な発言、計画を議会に示すことはない。一体、これだけの市場建設を成功裏に導かれるんですか。大変疑問です。そして、その過程そのものをきちっと議会等に明らかにすることを強く求めておきたいと思います。

新しい市場の使用料金について伺います。これは重要なんです。基本的な考え方は、現在の使用面積の8割まで削減する計画です。削減され新しくなった市場については、現在の使用料金の1.3倍以内とすると、こう表明してきました。そして、新たに拡大したところについては、適正料金とするというのが、これまでの市の答弁でした。結局、新しい市場では、現在の使用料金が引きあがることが明確なんです。整備計画によっては2倍にも引きあがる可能性があります。市長、これまでのあなたの弁明からすると、現在の使用料金を維持するという表明はできませんか。伺います。

-村山市長

市場再整備後の使用料につきましては、建設資材や人件費の高騰が続く中、コールドチェーンなど品質管理の高度化に向けた施設機能の充実などによりまして、整備費の増加が見込まれます。基本的には現行使用料より増額となることが想定をされます。現在、基本設計を進めていく中で、市場事業者と連携して必要な市場機能を確保しながら、規模の最適化や施設の簡素化等による整備費の縮減など、使用料の負担軽減に向けた方策を検討しているところであります。

-森尾議員

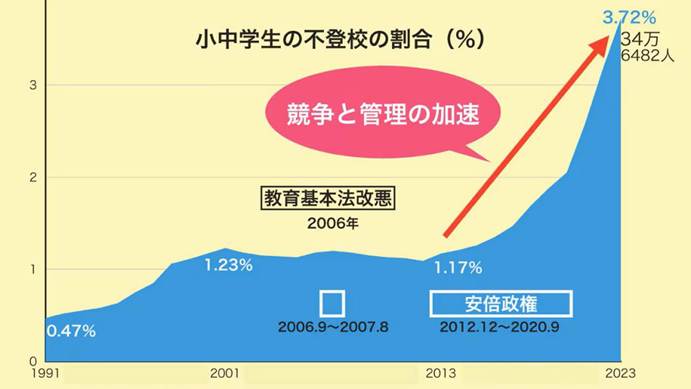

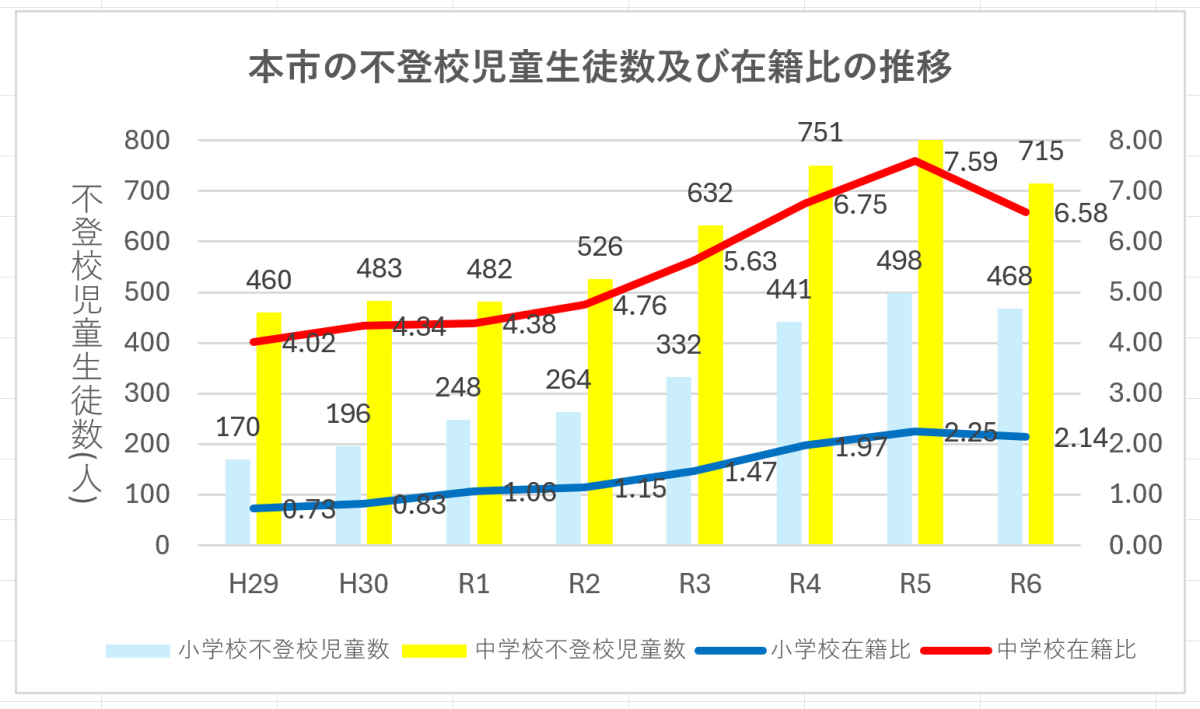

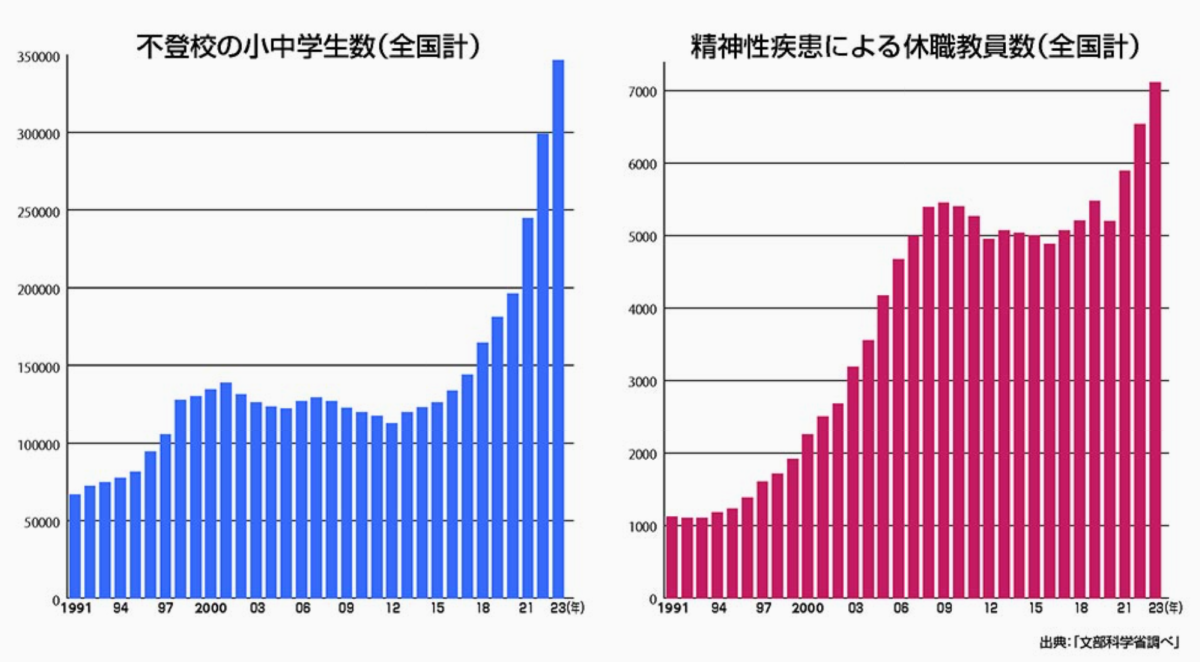

質問の最後に、不登校の児童・生徒に対する健康診断について伺います。学校保健安全法に基づき、毎学年6月30日までに児童・生徒健康診断が行われています。子どもたちの健康状況を把握し、病気の早期発見、治療につなげる大切な取り組みとなっています。不登校の児童・生徒が全国で35万人を超え、過去最多となっています。金沢市では、小中学校合わせて一千人を超えています。ところで、金沢市の小中学校で健康診断を受けていない人数を明らかにしていただきたいと思います。

-堀場教育次長

健康診断には様々な項目がございますが、例えば体格測定におきましては、在籍児童生徒約3万2千人に対しまして未受診者数は約370人であり、全体の1%でございます。

-森尾議員

金沢市教育委員会が令和6年、金沢市児童生徒の「健康と体力」という小冊子を発行し、健康診断の結果が公表されています。教育長もご覧になったと思います。それによると、小学校で受診された方は2万1737人、したがって在籍児童数の計算からすると114人が受けていない。中学校、受けられた方は1万606人で、在籍生徒数は1万865人ですので、健康診査を受けていない方は259人。合わせると373人の方が健康診断を受けていないということになります。その内容、虫歯の診断結果、心臓検診、結核診断についてその概要を伺います。

-堀場教育次長

虫歯の診断結果につきましては、虫歯がある小学生は約16%、中学生は約10%でございます。心臓検診の2次検診の対象者数は、小学校で約130名、中学校では約210名、3次検診の対象者は小学校では約40名、中学校では約70名でございます。また、結核検診の精密検査の対象者は、小学生は約30名、中学生は約20名でございましたが、検査の結果、結核を疑わせる初見は認められませんでした。

-森尾議員

教育長に伺いたいと思います。今あったように、受けられていない方が373人。このうち、学校に通えていない不登校の方は何人ですかって聞いたら「わからない」っていうんですよ。検診内容も、歯の検診で虫歯ですよっていう方が小学校で16%、中学校が10%、心臓検診では130人の方が必要な検診を追加される。中学校では210人。結核についてはそういった初見が認められなかったという結果ですね。教育長は、今回の令和6年度の健康診断の結果について、どのように思われておりますか。所感を伺います。

-野口教育長

学校で毎年度健康診断を行うことは、個人及び集団の健康状態を把握し、発育・発達の現状や、問題点などを明らかにすることで、疾病・異常の早期発見、早期治療に繋がるとともに、児童生徒が健康診断を通して、自己の身体の成長や変化に気づき、健康についての認識を深める機会となりますことから、大切な教育活動のひとつと考えています。金沢市児童生徒の健康と体力に記載されている健康診断結果につきまして、児童生徒の発育状況や疾病異常被患率は、例年と比べて大きな変化はないと思っておりますけれども、子どもを取り巻く健康課題や、多様化、複雑化、低年齢化していることを踏まえると、今後も健康診断を通して、子どもの心と身体の健康の保持増進に努めていかなければならないと思っております。

-森尾議員

戦後80年が経ちました。戦後の復興の際に、二度と子どもたちを戦場に送らせないという高い決断を教育界が行いました。そして健やかな子どもたちの成長を保障する上で、一方では学校給食法という法律を定められて給食が始まるんです。もう一方、健やかな子どもたちの成長・発育を保障するという意味で、学校保健安全法に基づいて毎年、健康診査を行うということになったんです。今回私は改めてこの結果を受けて、ちょっと驚いた点もあります。ぜひ、学校に通えていない子どもたち、不登校の子どもたちが健診を受けられていない実態把握を、せめて教育委員会としてされたらどうでしょうか。

-野口教育長

健康診断は、学校生活の円滑な実施のみならず、児童生徒の健康の保持増進を図るために実施されるものでありまして、不登校等により健康診断を受けることができなかった児童生徒に対しましても、健康診断を受ける機会を確保する必要があります。当日健康診断を受けることができなかった場合には、別日を設定して学校で受診する機会を確保するほか、学校医と相談の上、病院に行って健康診断を受けることを勧めるなど、個別の支援を行っております。今後も、国の通知である学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施にあたって留意すべき事項についてを周知するとともに、学校保健事務説明会を通して、不登校生徒などの未受診者を把握し、継続的に保護者に対し受診を勧めるように各学校に指導してまいります。

-広田議員

質問の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として以下質問いたします。

高市政権が発足し1カ月半ですが、次々にむき出しの対米従属、軍備拡張へ暴走する姿勢があらわになっています。軍事費のGDP比2%への引き上げとともに、安保3文書の改定を表明、「台湾有事」は「存立危機事態」と発言し、非核3原則の見直しにまで及んでいます。国会で高市首相は「非核三原則」堅持を明言せず、与党内で「持ち込ませず」の見直し検討が進められているとのことです。唯一の被爆国として、国会が全会一致で決議し、歴代内閣が「堅持する」と引き継いできた原則を一内閣の判断で変えることは許されません。そして市長、核兵器禁止を柱とする本市の平和都市宣言とも重大な矛盾を引き起こします。非核三原則は見直しではなく堅持し、法制化こそ求められますが市長の見解を伺います。

-村山市長

核兵器の廃絶と世界の恒久平和は、人類すべての願いであり、我々はその実現に向けて不断の努力をしていかなければならないと考えています。本市の平和都市宣言は、世界の人々と友好関係を深める中で恒久平和に貢献していくことを宣言したもので、今年は戦後80年、平和都市宣言40周年を記念して、8月にヒロシマ原爆・平和展を開催し、原爆による悲惨な状況や命の尊さを伝えてまいりました。引き続き、平和の尊さと戦争の悲惨さを伝える取り組みに重点を置いて周知・啓発を行っていきたいと存じます。

(広田所感)

この市長答弁は、現在自民党が進めている「非核三原則見直し」そのものについては触れずに、金沢市の「平和都市宣言」と今年行ったヒロシマ原爆・平和展のことを語っています。市長はもともと自民党から担がれて市長になっているので政府批判はできないのでしょう。ただ、平和都市宣言や加盟している平和首長会議との関係から「見直し」について肯定もできません。よって、このような答弁になったと考えられます。本当ははっきり「堅持が必要だ」とおっしゃってほしいですね。

-広田議員

市民のくらしと経済対策についてです。物価はこの50カ月連続上昇し、実質賃金は下がり続け、2012年アベノミクス以降で見ると、年額34万6000円もの減少です。わが党は、ここに直接応える消費税減税、大幅賃上げに踏み出すことが、暮らしの危機や経済の行き詰まりを打開できると考えます。

一方、今審議されている国の補正予算案の一般会計総額は18兆3千億円とコロナ危機を除けば過去最大規模で、そのうち経済対策の17兆7千億円の中身は消費税減税を拒否し、「最低賃金1500円」目標さえ取り下げるなど、物価高から暮らしを守り経済を立て直すという太い柱がありません。

それどころか、軍事費のGDP比2%の2年前倒しを補正予算で行い11兆円規模となりました。さらに、「危機管理投資・成長投資」の名で6兆4千億円もの大企業支援が含まれています。まさに無責任な大軍拡、バラマキ財政であり、その財源も国債頼みです。これではインフレを加速させかねません。

さらに、医療や介護の自己負担を増やす議論も行われています。市長は今回の経済対策が国民のくらしのためになっていると考えるのか、あきらかにしてください。

-村山市長

先般取りまとめられた国の総合経済対策でありますが、電気料金・ガソリン代の引き下げ、食料品などの物価高騰対策に加え、賃金の引き上げ環境の整備、成長分野への投資、国土の強靭化といった、我が国の未来を見据えた多岐に渡る政策が盛り込まれており、一定の評価をしているところであります。

-広田議員

その中で重点支援地方交付金についてです。本市では今議会中にその使い道が追加提案される予定です。わが会派は、国レベルでの消費税減税が最も効果的だと考えますが、地方に任されるのならば、その交付金は市民に最大限活用するため、事務経費も少なく、申請や購入など市民の負担もない、市民に広く影響のある活用方法を提案します。例えば、石川県がすでに2,3月の水道基本料金の減免を行うとしていますので、金沢市ではさらに4,5月までの延長や下水道部分をあわせて行うなど求めます。そして、白山市のように県の対象外となった世帯についても補うよう求めますがいかがですか。

-村山市長

自治体の独自財源となる重点支援地方交付金を活用し、食料品等の物価高騰の影響を強く受ける市民や事業者に対する支援策をできるだけ早く実施したいとの思いから、今議会中に市独自の物価高騰対策を追加提案したいと考えております。県の水道基本料金減免制度の活用も含め、取りまとめを急いでおり、財源に限りがある中で支援を必要とする市民に対し効果的な対策を講じていきたいと考えています。

-広田議員

次に、都市再生緊急整備について伺います。市民のくらしが大変な中、緊急整備については税金の減免をはじめさまざまな補助金などが制度化されています。また今予算ではプレーゴの解体費用も追加、さらに旧日銀跡地をめぐっては当初予定していない地下の活用などに多額の税金投入が見込まれます。これらが、市民のくらしや地域経済活性化につながるのか疑問のお声が寄せられています。

-広田議員

旧都ホテル跡地の開発について伺います。報道によれば、9月21日、旧都ホテル跡地の開発について、近鉄不動産社長が金沢市内で馳知事、村山市長、岡田参院議員らに対し、日本海側で随一となる高さ約160mの官民複合ビルの開発構想を提案したとされています。最上階に展望フロア、上層階にホテル、中層にレジデンス、下層に公共スペースを配置するとのことです。

市長、報道では地元側は「文化観光施設を検討する」とし、すでに実務者による協議を開始していると今議会初日に述べられました。しかし、この事業はあくまで民間の開発です。公共施設やスペースを入れるというのはまさに寝耳に水です。そのような検討が行政や議会で議論された事実はありません。いったいどうなっているのでしょうか。また公共施設やスペースなど、具体的に開発者側から示されているのかもふくめ、明らかにしてください。

-村山市長

金沢都ホテル跡地につきまして、岡田直樹参議院議員が近鉄不動産と地元との間の橋渡しに汗をかいていただいており、9月には近鉄グループホールディングスの小林相談役と、近鉄不動産の倉橋社長に金沢市にお越しいただき、私は馳知事からのお誘いを受け、岡田直樹参議院議員と馳知事とともに同席をさせていただきました。この懇談の内容については相手のある話のため申し上げることはできませんが、地域整備方針に示した文化の奥深さを体感する文化観光の促進や、広域観光の拠点となる格調高い賑わいと魅力の創出など、まち全体の賑わいに資する多様な都市機能を備えた文化都市金沢にふさわしい複合ビルにしてほしいと考えております。

(広田所感)

いち民間企業に対し政治家(岡田直樹参議院議員)が橋渡しになっていると明らかにしていますが、これから税金の減免はじめ補助金などが使われる事業に携わる企業に対してそんな動きが許されるのでしょうか。さらに、馳知事からのお誘いで同席したというのはなにを意味しているのかわかりません。そして、「懇談の内容は相手のある話のため申し上げられない」っておかしくないですか。もし、報じられている通り、官民複合ビルだとしたらすでに市民や議会に関係してくるわけです。民間と民間の話合いではなく、片方は公なのです。このまま、非公開のまま議論がされて突然「公共施設入れます」という話になるとしたら、市民や議会どころか市役所ってなんですかという話になります。

-広田議員

市長、提案された手法は、最初から公共施設を組み込むスキームであり、開発側はマンション部分の売却益と自治体の負担を組み合わせることでリスクを減らすことができます。まさに開発側の利益のために、市民にとっては目的もない公共施設などが提案され、市民の税金が使われることは絶対に認められません。公共施設やスペースは入らないと明言していただくよう求めますがいかがですか。

-村山市長

金沢駅から片町に至る都心軸におきましては、金沢都ホテル跡地の開発だけでなく、老朽ビルの再整備等が課題となっております。そうした民間開発を促進していくため、都市再生緊急整備地域制度の活用を進めてきたものであります。近鉄不動産に対してはこれまで一貫して地域整備方針に沿った開発を求めておりますほか、9月に策定した都市再生特別地区の運用指針に沿って、地域整備方針との整合や都市再生への貢献などを個別に協議しているところであります。

(広田所感)

市長は公共施設やスペースが「入る」とも「入らない」とも言いませんでした。さいごの「都市再生への貢献」というのが、公共施設を入れてあげるという民間の「貢献」とでも言うのでしょうか。

-広田議員

つぎに、規制緩和についてです。現在金沢駅前の高さ規制は60m、容積率は600%までとなっていますが、報道での提案は高さ160mです。高ければ高いほど、マンション部分などの売却益を増やすことができるので、大手民間企業を呼び込むための緩和と言えます。つまり、一部民間の利益と天秤に金沢市民が培ってきたまちづくりや景観を手放してよいのか問われています。高層建築物に対しては地震や火災の影響も心配されています。高さや容積率の規制緩和は行わないよう求めますがいかがですか。

金沢市民が守ってきた規制が緩和された建物に、市民の税金を使って大手資本の負担を減らす目的で公共施設が入るなどということは、絶対に認められません。見直しを求めます。

-村山市長

高度地区の規定を適用除外にする都市再生特別地区の決定権者は石川県であります。県とも連携を密にしながら、近鉄不動産と具体的な協議をすすめ、県と金沢の玄関口にふさわしい開発を誘導したいと考えています。

(広田所感)

金沢の玄関口にふさわしいのは高さ規制を守った建物です。

-広田議員

プレーゴの解体費支援についてです。突然のプレーゴの閉鎖方針、それに至る前所有者との借地権契約の終了、土地購入者によるあらたな開発という一連の動きを見ると、地元が存続を望んでいた施設が都市再生緊急整備という呼び込み型事業によって終了を余儀なくされた結果ではないでしょうか。市長の見解を求めます。それにもかかわらず緊急整備支援の考え方だけを都合よく用い、本市が民間所有の建物の解体費7637万円のうち6360万円もの支援をするのはなぜなのか、あきらかにしてください。

-村山市長

プレーゴ用地につきましては、令和8年6月までの定期借地契約の満了が近づく中で、前所有者が入札により売却した後、新たな所有者が独自で開発する方針を示したことから、明年3月末でプレーゴの営業を終えるものであります。都市再生緊急整備地域の指定により大手資本が参入したという指摘はあたりません。

プレーゴを運営するTMOにつきましては、本市が50%を出資しているまちづくり会社であります。中心商店街の活性化を目的に様々な事業を展開し、まちなかの賑わい創出や回遊性向上のために重要な役割を担ってまいりました。プレーゴの整備にあたっては、国・県の補助に加え、本市も支援したほか、リニューアルの際にも本市が支援をしております。プレーゴの解体についても、TMOが本市のまちづくりに必要不可欠であることを踏まえ、今般、支援する予算をお諮りしているものであります。

(広田所感)

これまでも補助してきたとしますが、今回のような5/6を補助したことはこれまでにありません。

「TMOが本市のまちづくりに必要不可欠」というのが、経営を守るためということなのかどうか委員会でたしかめてみます。

-広田議員

都心軸緊急整備などの呼び込み型大型開発は見直し、市民のくらしに予算をまわすべきです。3点伺います。

-広田議員

能登半島地震被災者医療費と介護利用料の自己負担の免除は、石川県だけが6月末で打ち切りました。振り返れば、国が補助を縮小し、県は継続の判断を市町に委ね、市町は他の保険者の動向を見て消極的な姿勢に終始しました。しかし、東日本大震災では、岩手県では医療費免除が10年間継続、宮城県ではいったん終了しましたが、住民の声を受けて再開した経緯があります。その際は国の財政支援の拡充が行われました。

市長、打ち切り後の保険医協会のアンケートでは、通院をやめたという被災者が多くいらっしゃいます。県内市町とともに県や国へ財政支援を求め、再開をするべきではありませんか。

-村山市長

能登半島地震の被災者にかかる医療費や介護利用料の自己負担金免除についてご質問いただきました。本市では国の財政支援の対象外であったこと、また被災者が多い能登の市町において免除を延長する動きがみられなかったということから、本年6月末をもって終了いたしました。国においてもこうした状況を踏まえて支援制度を9月末で終了したものであり、現状として本市として免除を再開することは考えておりません。

(広田所感)

県や国へ財政支援を求めることについて答弁がないです。

-広田議員

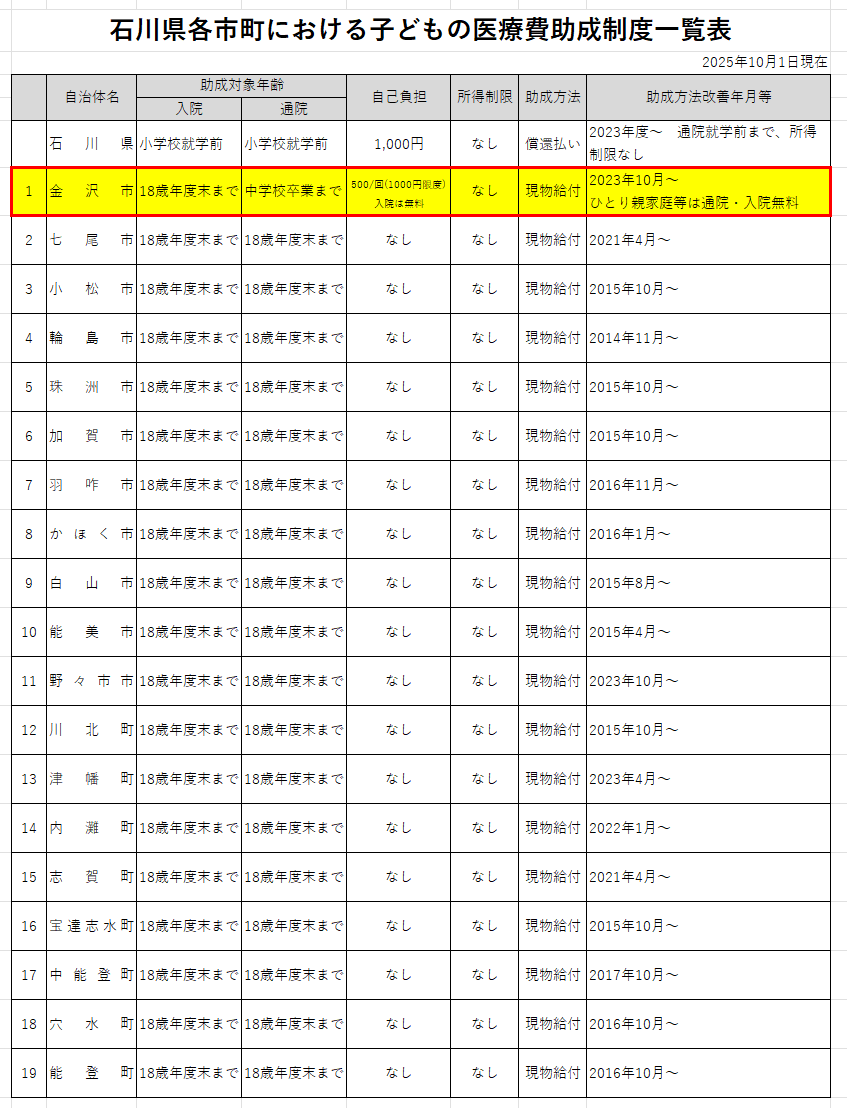

子どもの医療費助成についてです。金沢市は通院の対象が18歳まで到達しておらず、窓口負担も残っている県内で唯一の自治体です。今では与野党双方の議員からこの是正を求める質問が行われています。以前確認したところ、年間4.8億円をあてれば他都市と同じ水準になります。市長は財源の問題をおっしゃいますが、本市決算の実質黒字は、ここ数年40億円台、昨年度はおよそ51億円であり、十分に実施可能と考えます。18歳まで完全無償化のご決断を求めますがいかがですか。

-村山市長

本市の子育て支援医療費助成について、その財源の確保が前提となりますことから、これまでも順次対象年齢の拡大等を行ってきております。今年度の当初予算では、少子化対策を最重要施策のひとつと位置付け、他都市における導入効果を踏まえ、3歳未満児の第2子保育料無償化を実施することといたしました。毎年限られた財源を有効に活用するため、施策の重点化を図っております。現時点で、子育て支援医療費助成の拡充は考えておりませんが、昨今の物価高騰の影響による子育て世帯の状況を見極めるとともに、その効果も見極めながら検討していきたいと考えています。

(広田所感)

これまでは「考えてない」で終わっていたが、「状況やその効果(どの効果だ?)を見極めながら検討したい」がつくようになりましたね。

2025年12月議会議会 広田作成資料

-広田議員

次は加齢性難聴に対する補聴器の購入助成についてです。高齢者の命と生活を守り、認知症予防としても効果のある補聴器の購入助成について、全国市町村で制度の創設が広がり、11月10日時点で518にのぼることがあきらかとなりました。47都道府県でみると石川県を含む3県の市町のみが行っていない状況です。国の交付金を活用をしている自治体もあります。以前紹介した山形市では「保険者機能強化推進支援金」を活用し、総合的な支援を行っています。さらに今年度からは、難聴高齢者の啓発や早期対応が『介護保険者努力支援交付金』の評価指標に入り、推進されています。市長、金沢市が県内で先陣を切って助成を行いませんか。これまで研究するとしていますが、どこまで研究が進んだのか伺うとともに、実現を求めますがいかがですか。

-村山市長

加齢性難聴者を対象とした補聴器購入補助制度について、中核市の状況を確認したところ、補助制度を持っているのは62市中28市と半数に満たない状況であり、また全国的な課題であることから、全国市長会から国に対して制度の創設を要望しておりますが、引き続き国や他都市の動向等を注視しながら検討していきたいと考えております。

(広田所感)

これまで「研究する」としていましたが、「検討する」に格上げされました!

2025年12月3日しんぶん赤旗より

-広田議員

さいごに不登校施策について伺います。

これまで不登校当事者の子どもや保護者のみなさんにお話しを伺ってきました。それぞれ状況はさまざまですが、共通するのは子どもの権利を尊重し、子どもも親も安心できる支援が必要だということ。そして過度の競争と管理をやめ、子どもを人間として大切にする学校に転換する必要があります。その視点に立ち、以下質問いたします。

こちらの資料も参考にしてください。→学びの多様化学校設置検討委員会からの答申

-広田議員

まずは、学びの多様化学校についてです。11月5日、本市学びの多様化学校設置検討委員会から基本構想について答申が出されました。旧馬場小学校に設置することや対象児童、教育課程の骨子が含まれており、その実施設計が今補正予算に上程されています。議事録によれば、アンケート結果から導き出したキーワード「個々のニーズ」「自分のペース」「主体性」の3つをふまえ議論がされてきました。この大切な3つを重視した学校にするためにどのようなカリキュラムや施設にし、実施設計に落とし込んでいくのか、教育長、あきらかにしてください。

-野口教育長

学びの多様化学校につきましては、設置検討委員会からの基本構想の答申に基づき、個別スペースや集団スペースなどを設置するほか、オンライン授業等の整備を整えるなど、ひとりひとりが自分の居場所を見つけ、環境面と心理面で安全・安心を実感できる空間を整備することとしております。今後、実施設計を経たうえで、旧馬場小学校の施設改修を進めていく期間中におきまして、基本構想の趣旨を基本とし、教育委員会内部での検討を深め、個別のニーズを踏まえた金沢らしい学びの多様化学校独自の教育課程を編成していくことといたしております。

-広田議員

つぎに、公表されている最新の2023年度本市の不登校の小学生は498名、中学生は822名となっています。そのうち中学生を対象にするということですが、本市が当事者に実施したアンケート調査では「学びの多様化学校に通ってみたいか」という問いに、中学生で88名、その保護者では174名が肯定的な回答でした。教育長、このような規模で通学希望があった場合、誰もが入れるような定員数となるのでしょうか。対象基準や定員数などをあきらかにしてださい。あわせて昨年度の不登校児童生徒の人数を教えてください。

-堀場教育次長

学びの多様化学校設置検討委員会からの対象となる生徒につきましては、金沢市立小中学校に在籍し、原則前年度に30日以上の欠席がある生徒、欠席日数に限らず、自分のペースで取り組むことを望む生徒等から、学びの多様化学校での学習活動を希望する生徒とすること、との答申をいただいております。このことを基本に、まずは中学生から優先して受け入れを行い、定員数につきましては今後検討していくこととしております。なお、本市における令和6年度不登校児童生徒数は、小学校は468名、中学校は715名となっております。

(広田所感)

欠席日数に限らず希望者も対象になるかもしれないです。

-広田議員

定員数に限りがあるかもしれない。足りたとしても選択しないことももちろんあります。小学生については現状通りです。

であるならば教育長、今こそ既存の学校を多様化学校に近づける転換が必要ではないでしょうか。答申でも「学びの多様化学校は不登校児童生徒のためだけでなくすべての児童生徒のための学校にすべき。通常の学校と分離するのではなく、市内すべての学校を魅力ある学校にすることを期待する」としています。不登校の急増は、学校での競争と管理をエスカレートさせた第2次安倍政権とともに始まっています。国連の子どもの権利委員会から日本に対し、競争主義的な教育制度に関する懸念と勧告が出されていることもご存じかと思います。今回提案された学びの多様化学校は、少人数で授業時間数も少なく、子どもたちを主体とした学校です。全国の多様化学校では定期テストなどがないところもあります。

教育長。不登校対策を強調しながら、不登校を増やす教育政策を続けるのは道理がたちません。少人数で子どもが主体、学力テストもない、「競争と管理」を見直す政策転換をはかるべきですがいかがですか。

-野口教育長

学びの多様化学校設置検討委員会で議論されてきた考え方や理念は、既存の学校に反映できるのではないかとのお尋ねでございました。私もその通りだと思っております。学びの多様化学校設置検討委員会での議論の根幹は、不登校児童生徒の思いを十分に尊重しつつ、個々の状況に応じた柔軟な支援を行うことであり、整備を進めていく学びの多様化学校での教育環境やひとりひとりのニーズに応じた学びの計画作りなどは、これからの学校運営のモデルとなるものと考えており、学びの多様化学校での実践を本市の小中学校に反映させていきたいと考えております。

(広田所感)

少人数学級や学力テストをどうするかという話からは論点をずらしましたね。

2025年12月議会 広田作成資料

-広田議員

転換をはかるのと同時に、既存の取り組みについても拡充を求めます。校内教育支援センターは、中学校には支援員が一日配置されていますが、小学校は午前中のみです。早急に一日体制となるよう支援員を配置すべきですがいかがですか。

-野口教育長

昨年度からすべての中学校におきまして、支援員の増員と配置時間の拡充を図ってまいりました。登校時から下校時まで支援員による対応可能としたことで、校内教育支援センターに登校できるようになったなどの報告を受けており、これまで以上により多様な支援を行うことができたと捉えています。仰せの小学校における校内教育支援センター支援員の拡充につきましては、小学生は中学生と比べて部活動等がなく、学校滞在時間が短いなどの小学校の実情、また今後の不登校児童数の推移などを踏まえながら、今後支援体制の拡充が図られるように努めてまいりたいと考えております。

(広田所感)

部活動の時間も中学校では配置しているのでしょうか?

どちらにしても、小学生であっても午後も授業があるわけですし配置が必要でしょう。

-広田議員

また、別室登校はしないけれどオンラインで授業に参加したい、つながっていたいというお声も多くいただきます。その場合はどの学校でも環境は整っているのでしょうか。また、どのような手続きで行うことが可能なのかあきらかにしてください。

-堀場教育次長

金沢市立小中学校におきましては、ウェブカメラなどのオンライン配信用機材が整備されており、児童生徒はひとり1台端末を使ってオンライン授業に参加できる環境が整っております。オンライン授業の実施にあたりましては、担任への申し出ののち、本人および保護者と面談し、必要な配慮事項を確認したうえで行っております。

(広田所感)

どの学校も、機材や環境は整っていることがあきらかになりました。担任への申し出が必要ですが、ご活用ください。

-広田議員

次に、相談・支援の拡充についてです。学校教育センターや「そだち」が主に不登校の相談場所となっています。しかし原則、平日土曜の日中に限られるため、ひとり親の方や共働きが多い現状ではなかなか相談にも行けません。センターの体制を拡充し、日・祝日や夜間も対応できるよう求めますがいかがですか。

-堀場教育次長

教育プラザでは来所の面談相談につきましては、事前に予約があった場合には平日21時まで対応しているほか、年末年始を除き、平日は9時から21時、土日祝日は9時から17時の間、子どもに関わる様々な相談を相談職員が丁寧に聞き、一緒に考える電話相談を開設しており、現状ではこれ以上の延長までは考えておりません。

(広田所感)

来所の場合でも、事前予約がある場合は平日21時まで対応しています。

電話相談なら、平日は21時まで、土日祝日も17時までやっています。

-広田議員

そして現在は、保護者が自分で行動しないと支援が得られないのが実態です。しかし、お話を伺うと、子どもの不登校がはじまり混乱や不安、疲弊の中で自ら早期に相談に行くことはハードルが高いと考えます。部局や官民を超えてさまざまな専門職が、早期のうちに子どもと保護者に対し積極的に包括的に関われる仕組みの確立を求めますがいかがですか。

-野口教育長

学校が把握した時点で、学校と相談機関が連携して相談機関に連絡するなど、保護者が自ら連絡しなくても専門職が早期に積極的かつ包括的に保護者に働き掛ける仕組みが必要であるがいかがかとのご質問でありました。これまでも教育プラザでは教育支援センター「そだち」等の案内や、そこでの様々な相談機能等についてホームページで発信するとともに、パンフレットやリーフレット等を作成し、校長会議をはじめ不登校や教育相談の担当者会議等において説明をし、周知を図っております。保護者が子どもの不登校や登校しぶりについて、早い段階で専門家の相談に繋げていくために、支援を必要とされている保護者には学校から積極的に情報提供に取り組んでおります。今後もひとりでも多くの保護者に寄り添い、情報を届け、早期の相談に繋がるよう学校との連携を強化してまいります。

(広田所感)

情報提供にはとどまるものの、早期の相談につながるよう連携強化をするとしました。

-広田議員

さらに、言うまでもなく学校側の関りは重要です。しかし教員誰しもが専門的知識やスキルを持っているわけではなく、教員が疲弊している現状もあるのではないでしょうか。包括的支援は学校と支援をわけるのではなく、すべてが一体となって取り組むべきです。見解を求めます。

-野口教育長

学校のかかわりは十分ではあるが、教員は疲弊しており、包括的支援が必要であると思うがいかがかという質問でありました。不登校の児童生徒やその保護者に対し、家庭訪問や校内での個別の関わりなどを行っております。そうした学校や教員の役割はとても重要であると考えております。一方で、教員任せではなく相談機関や医療機関、地域社会、民間支援団体等の関係機関が相互に理解や連携をしながら、必要な支援を届け、繋ぐ包括的支援につきましては、大切なことと考えております。引き続き、教育プラザの相談機能が学校と保護者を支える役割を果たせるように、ひとりひとりに応じた多様な支援・相談に努めてまいりたいと考えております。

(広田所感)

包括的支援を行うとは言わないが、学校任せにせず関係機関と連携するということはおっしゃった。

-広田議員

保護者への就業・経済的支援についてです。

NPO法人キーデザインの調査では、不登校の子の保護者の4人に1人が離職しています。介護休業など制度のさらなる周知を求めます。さらに、経済的負担はさまざまです。離職による収入減だけでなく、フリースクールへの通所、お昼ごはんを家庭で用意しなければならないなど経済的負担が増えています。こうした経済的負担への支援の検討を求めますがいかがですか。

-野口教育長

令和4年度からフリースクールへの理解を促進するため、不登校民間支援団体等連絡会に参加しているフリースクールが行う親子体験教室やものづくり教室などの体験機会を創出する活動に対し支援を行っております。仰せの経済的支援につきましては、他都市の取り組み状況も踏まえ、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。

-広田議員

さいごに。この間教員も追いつめられてきました。教員の長時間労働が止まらず、精神疾患で病休となる教員も急増しています。子どもたちは「先生は忙しそうで話しにくい」と感じ、教員は「子どもと向き合う時間がない」と訴えています。子どもと教員の温かい触れ合いが減れば、学校は楽しくありません。根本的には教員定数を増やし、教員残業代ゼロ制度をやめ、教員の多忙化を解消することが重要ですし、本市の病休への対応も不可欠です。

2025年11月3日しんぶん赤旗より

そこで、本市の小中学校で、精神疾患による病気休職者および病気休暇をとっている教員の人数をあきらかにしてください。まずは復帰に向けてどのような取り組みをしているのか。さらに、その方々が復帰するまでは講師が代替えとして配置されると聞いていますが、すべて配置できているのか、するように求めますがあきらかにしてください。

-堀場教育次長

現時点で国・県において公表されている病気休職者の人数についてお答えいたします。令和5年度の病気休職者のうち、精神疾患により休職している教員は、小中学校で7名でございます。なお、病気休暇者の人数につきましては、国・県ともに公表されていないことから、お答えできないことをご理解いただきたいと思います。

精神疾患による病気休職者の職場復帰につきましては、石川県公立学校教職員職場復帰訓練実施要綱に基づき、休職開始から1年以内に対象者から復帰の申し出があり、その主治医が訓練可能と判断した場合、原則1か月間の職場復帰訓練を行っております。精神疾患以外の病気休職者及び病気休暇者の職場復帰につきましては、校長が対象者と面談し、必要に応じて主治医や家族とも連携を図り、業務の軽減等に十分配慮しながら安心して職場復帰できるよう努めております。

-野口教育長

病気休職者や病気休暇者が出た場合、その学校にはその教員が復帰するまでの間、代替えの講師が配置されることとなります。しかし、その教員が急な病気によって休む場合には、すぐに代替えの講師を見つけることができない場合もあり、早期に配置されるよう引き続き県教育委員会に対し要望してまいります。

(広田所感)

代替えの講師さんを見つけることができない場合もあるとあきらかになった。日頃からの十分な配置が必要ですし、精神疾患にならない教員の環境改善が必要です。

-広田議員

子どもも保護者も先生にとっても安心できる教育環境の転換を求め、質問を終わります。

(クリックするとPDFが表示されます。)