質問の機会を得ましたので日本共産党市議員団の一員として金沢方式について質問いたします。

金沢方式あり方検討懇話会と予算編成

「金沢方式」は、市の施設である公民館や児童館、消防分団などの運営や施設整備に対して地域住民が一定の負担をする金沢市独自の仕組みです。

試算によると、地元負担の金額は、公民館だけで過去20年間で47億円、今後20年間で80億円にものぼるとされてきました。

しかしその実態は、法令上の根拠もなく、寄附の強制ではないかなど議会や地域でたびたび問題視されてきました。

今年度は「金沢方式あり方検討懇話会」を通じて議論が行われました。懇話会メンバーは金沢方式の利害関係者ばかりで、公募も市民へのアンケートもなく、ちゃんと市民の意見が反映されるのかという批判の中からのスタートでした。懇話会の当初は金沢方式を肯定的に捉える意見が多かったものの、「移住者からは理解されない」「地方財政法に反するのではないか」といった意見が出されるようになりました。

最終回では、金沢市町会連合会の会長からも「地域住民の負担が大きくなることで、住民が町会から離れる、町会が町会連合会から離れ、地域を根底から崩す課題となりうる」との懸念が示されるに至りました。しかし最終的な報告書では、地域負担の軽減を求めるものの、地域の自主性や連帯意識を醸成するために「一定の負担は継承すべき」とまとめられたのです。

これは、懇話会の中で交わされた「金沢方式そのものに理解ができない市民がいる」という実態と矛盾しています。そもそもこの委員会の議事進行や資料作成は金沢市ですから、はじめから地元負担を温存しようとする姿勢が透けて見えるものでした。ところが、傍聴者も多く、市民や議会からも意見も寄せられ、地元負担を継続するかどうかの議論に踏み込む流れもできつつありました。しかし、時間の制約を盾に、拙速に今回の報告書に至ったのです。

座長が市長に報告書を手渡す際「委員も市民もさまざまな意見をお持ちであり、これで終わりとせず今後も議論してほしい」と求めたのは、十分に議論を尽くせなかった苦悩だと受け止めました。

ところが市長は、報告書を受け取った直後に、一定の地元負担を継続する姿勢を示したそうです。市長、懇話会の開催の仕方や市長の姿勢から、市は最初から結論ありきだったのではないかと疑問の声が寄せられています。

市長、どのような姿勢で見直しに臨んだのかあきらかにしてください。また、市の見直しでは地元負担を5%削減するとしましたが、その理由をあきらかにしてください。また、地元負担の解消を少しも検討されなかったのか伺います。

-村山市長

まず初めに、金沢方式を「まちづくりの文化」というように定義をさせていただきました。これは規範と言ってもいいかもしれません。毎年度の予算において、金沢方式を含めた予算についてお諮りをさせていただいている中で、ここ40年以上、これは金沢方式ができたというのを昭和30年代にするのか27年にするのかわかりませんが、それだとすればもう60年以上の間、金沢市議会でお認めをいただいてきた、これはまちづくりの規範と言ってもいいかというように思っております。それを尊重した中での金沢方式のあり方の検討を行ってきたというものであります。そういった中で、今般、人口減少・少子高齢化の進展とともに、町会加入率が減少するなど、地域を取り巻く環境が変化する中で、地元負担の見直しが必要と考え、あり方検討懇話会を立ち上げて検討を重ねてきたものであります。

懇話会では地元負担の見直しだけではなく、金沢方式自体の周知・広報、また地域活動における担い手にかかる今後の方向性など、持続可能な地域コミュニティのあり方について幅広く議論いただいたと思っております。この懇話会では、委員からの意見を受けまして、持続可能な負担のあり方について様々なシミュレーションを行いまして議論をしてきたところであります。これらの議論を踏まえて、これまで40年以上変わっていない地元負担の割合について見直すということ、ここに一歩踏み出して勇気を持って見直しを行いました。

そして地域コミュニティのさらなる強化に資する地元負担の軽減にかかる予算案について、本議会にお諮りしたところであります。具体的には施設整備に関して地元負担を4分の1から5分の1に軽減する、これは5%という形になりますけれども、軽減をさせていただくという一歩を踏み出させていただきました。

また施設解体や長寿命化にかかる経費、こちらについては全額市の負担といたします。

また、消防分団機械器具置場の補助基準単価の引き上げも行わせていただきました。

また地区公民館の運営にかかる負担についても、4分の1から5分の1への引き下げを行うのと合わせて、施設整備と同様にこの運営についても世帯数に応じた軽減措置を導入するということで、金沢方式を持続可能な形でどのように承継していくか、そのような手立てを講じさせていただいたものであります。

金沢の地域コミュニティについて、自分たちの地域は自分たちで守り育て、運営していくという基本的な考えのもと、地域主導、ボランティア、地元による一定の負担で成り立っております。継承していくべきまちづくりの文化だと捉えております。

懇話会におきましては、地元住民はもとより、町会長や公民館役員であっても知らない方が多いといったご意見がございましたので、地域活動の内容や日常生活との関係性など、正確な情報を若い世代や移住者などを含め、改めて広く市民に周知・広報していく必要があると考えておりまして、本会議に関連する予算を計上させていただいたところであります。

-広田議員

一方で、座長や議会からも議論の継続や市民からの意見聴取が求められていますが、担当部署は今後どこになるのかあきらかにしてください。

-村山市長

懇話会から報告がございました、市民への周知・広報の強化、あるいは地元負担の軽減、担い手不足への対策強化など、今後取り組むべき施策の方向性につきましては、地域コミュニティにかかわる部署が相互に連携をし、情報共有を図りながら、地域コミュニティの醸成に向けて取り組みを進化させていくことが必要であります。今後更なる社会環境の変化等を踏まえつつ、まちづくりミーティングなどを通じて、地域の声をお聞きしながら、持続可能なコミュニティを支える基盤の強化に向けまして議論を重ねていくことも大切だと感じております。

-広田議員

金沢方式の周知について予算化されています。概要だけではなく、各施設の地元負担の仕組みをあきらかにするとともに、地元からの「負担」ではなく「寄附」であることを明確に周知するよう求めますがいかがですか。

-村山市長

懇話会におきましては、金沢方式を知らない方が多いといったご意見があったことから、改めて地域活動の内容や日常生活との関係性などの情報を広く市民に周知・広報していく必要があると考えております。明年度、市民の地域活動への参加意識を醸成させるため、地域コミュニティの特徴と合わせまして、町会、公民館活動を紹介するパンフレットなどを作成し、こちらは結ネット等も活用しながら広く市民に周知してまいりたいと考えています。

-広田議員

さらに、第4次協働推進計画策定や、町会加入促進強化に向けた市民アンケート調査を実施する予算が計上されていますが、金沢方式についての質問を盛り込むべきですがいかがですか。また、計画のパブリックコメントはいつ頃実施されるのかあきらかにしてください。

-村山市長

第4次協働推進計画の策定にかかる基礎資料といたしまして、市民の地域活動・市民活動に関する意識調査を行うこととしております。今後、有識者や地域団体などで構成する協働を進める市民会議の中で、新たな担い手の育成など、市民協働を推進する上で必要な調査項目について検討してまいります。また、策定に伴うパブリックコメント手続についても、明年1月をめどに、実施する予定であります。

総意について

-広田議員

報告書には重要な指摘も加わりました。「各地域での施設整備の際、正確な情報が地域住民に示された上で、丁寧な議論や合意形成等が望まれる。」というものです。市長ご自身も、「設置を望む地域の総意を最大限に尊重する。地元負担が生じることを了承していただいたうえで事業を進めており、その了承がない限り市は事業に着手しない」とまで述べています。

では、今予算に金沢方式にもとづく事業がいくつか計上されていますが、みな総意を得たものなのでしょうか。消防分団の機械器具置き場についての予算が2件あります。しかし、材木分団については、地元住民から市長や議会へ今議会に対し「住民負担をともなわない整備を求める」陳情が提出されています。市長、地域の総意を尊重するとしながら、この予算を計上されたのは矛盾しませんか。

-村山市長

いくつかの地区公民館や消防分団、機械器具置場の建設等にかかる地域の合意形成につきましては、こちらがはかられたため、額公民館、東浅川公民館、材木分団機械器具置場、芳斉町分団機械器具置場、こちらについて、その他、本議会に関する予算を計上しているところであります。

この中の材木消防分団の機械器具置場の整備についてご指摘がございました。こちらにつきましては、材木・味噌蔵両地区の町会連合会において、合意が得られたことから、当該予算を計上したものであります。

-広田議員

また、公民館・児童館整備事業などで、住民の議論が継続しており、予算化に至らない事業もいくつもあるとお聞きしています。どのような状況か理由も含めてあきらかにしてください。

-村山市長

公民館、児童館の建設につきましては、検討を進めてはおりますけれども、まだ全体の合意形成までには至っていない地域が数ヶ所あることは把握をしております。これらの地域を含めまして、建設について地域からのご相談がございましたら、今回の金沢方式の見直しの内容などを説明するなど丁寧に対応してまいりたいと存じます。

金沢方式の歴史と意義について

-広田議員

金沢方式の歴史や意義についての市の説明も再検討が必要です。資料にもあります通り、これまで金沢市は「昭和27年に地元負担も含め住民が要望した」と説明しています。

しかし、過去の資料や歴史的事実を再調査した結果、この仕組みは住民の要望ではなく、市が財政負担を回避するために設けたものであることがうかがえます。

市長は、金沢市教育委員会と公民館連絡協議会が発行した金沢市公民館50周年記念誌を読まれましたか?

こう書いてあります。「昭和24年に社会教育法が施行、金沢市公民館設置条例が制定された。昭和27年までに8公民館を設置したが、設置できなかった校下には、学校や善隣館の一部を事務所に「公民教育委員」が委嘱され、一律補助を行っていた。

しかし、公民館がある校下との補助額に大きな違いが生じ、その差を放置しておくことが困難な状況となり、政治判断で昭和27年に全市の校下で公民館を設置することを決断した。その前提には、町内会が復活し、財政的援助を期待できると踏んでの決断ではあったと思う。」と書かれています。

昭和27年は町会が復活した年です。戦後GHQが大政翼賛会の組織下であった町会等を禁止していたのですが、昭和27年にGHQが引き上げた際に復活したのです。

しかしその後、市の直営にすべきだという声があがります。昭和35年頃から公民館連絡協議会が陳情運動を行い、「市が設置するという社会教育法の通り、市の直営にしてほしい」と求めたと記されています。

その動きに対し昭和38年、市はあらたな計画を発表。8つの直営公民館を設置するので、これまでの地区公民館へは今後、委託・補助はしないとしたのです。当然、直営を求める運動は収束します。各地区の公民館建設についてはその後のことですから、建設についても地元負担ありきで進まざるをえなくなっていったと考えられます。

つまり、昭和27年の金沢方式のはじまりは町会復活に乗じた市の政策的判断であり、直近の歴史では、市民は法律通り市の責任による運営を求めていたことがわかりました。市長、この歴史をどのように受け止めますか?

-村山市長

公民館50 周年記念誌につきましては、これは読む人によって解釈が違うんだなということを感じた次第であります。

昭和27年までに8公民館を設置したが、公民館がある校下と公民教育委員会があった校下とでは、市からの補助額に違いが生じ、その差を放置しておくことが困難な状況になりつつあったということ、これは議員のご指摘のとおりであります。その他に、市が実際に公民館を設置し始めると、各校下に一つずつ公民館が欲しいという要望があったということも記載されております。

さらに昭和27年には、地区公民館職員の服務管理が市から地区公民館長に変更となる金沢市公民館設置条例の改正があったことなどの記載がございました。こうしたことを総合的に勘案しますと、金沢方式については、多少の地元負担を伴ってでも公民館の設置を求めるという金沢方式、この方式については、昭和27年頃に始まったと推察できるのではないかと考えております。もちろん、この呼称に決まったかどうかというのはこの頃ではないということも承知をしております。

-広田議員

そもそも、町会は藩政時代から存在し、自らの経費で行政の仕事を請け負い、戦後でも小中学校の建設負担金を拠出したり、川や用水、橋の改修を自ら行うなど自治組織と行政の役割が曖昧でした。

その歴史は他の自治体にも共通し、過去に金沢市同様、公民館の住民負担があった自治体もあります。福井市では昭和30年代、公民館建設に2分の1の地元負担があったそうですが、市民の批判を受け、全額市負担に改善したとのことです。

消防分団においても、住民負担があった名古屋市では検討会を開き、「消防団に要する費用は市費により負担されるべきである」と市長へ答申されています。

市長、他都市では市民の声を受けて公民館整備や消防分団の住民負担を解消させている例がある中、金沢市だけが地元負担を維持している特異な状況ではないですか。

この特異な状況について金沢市は、金沢方式の意義としてこう説明しています。「地域が一定の負担をしながら自主的運営を行うことは、活動の自主性・自立性を担保することで地域の連帯・連携を強めて協同をはぐくむ」。

しかし、これも歴史的には住民ではなく、市側の理屈として読み取れます。50周年記念誌に「市教育委員会としては、金沢方式は、住民が自主性をもって公民館を運営することは、市が直接運営するよりもよい方式であるという認識と、社会教育法の条文通りの公民館運営を求める公民館連絡協議会との間に妥協点を見いだせぬ対立があった」とあります。

市長、金沢方式は法律にも条例にもなく、唯一のよりどころは歴史です。しかし、金沢方式の歴史は、市側がその意義づけも含め、財政負担を回避するために編み出した仕組みなのではないですか。

意義については、「負担があることで町会を離脱する」というのが現実であり、役員の方も大変ご苦労されています。地域活動を自主的に取り組むことと、住民の金銭的負担は分けて考えるべきですがいかがですか。

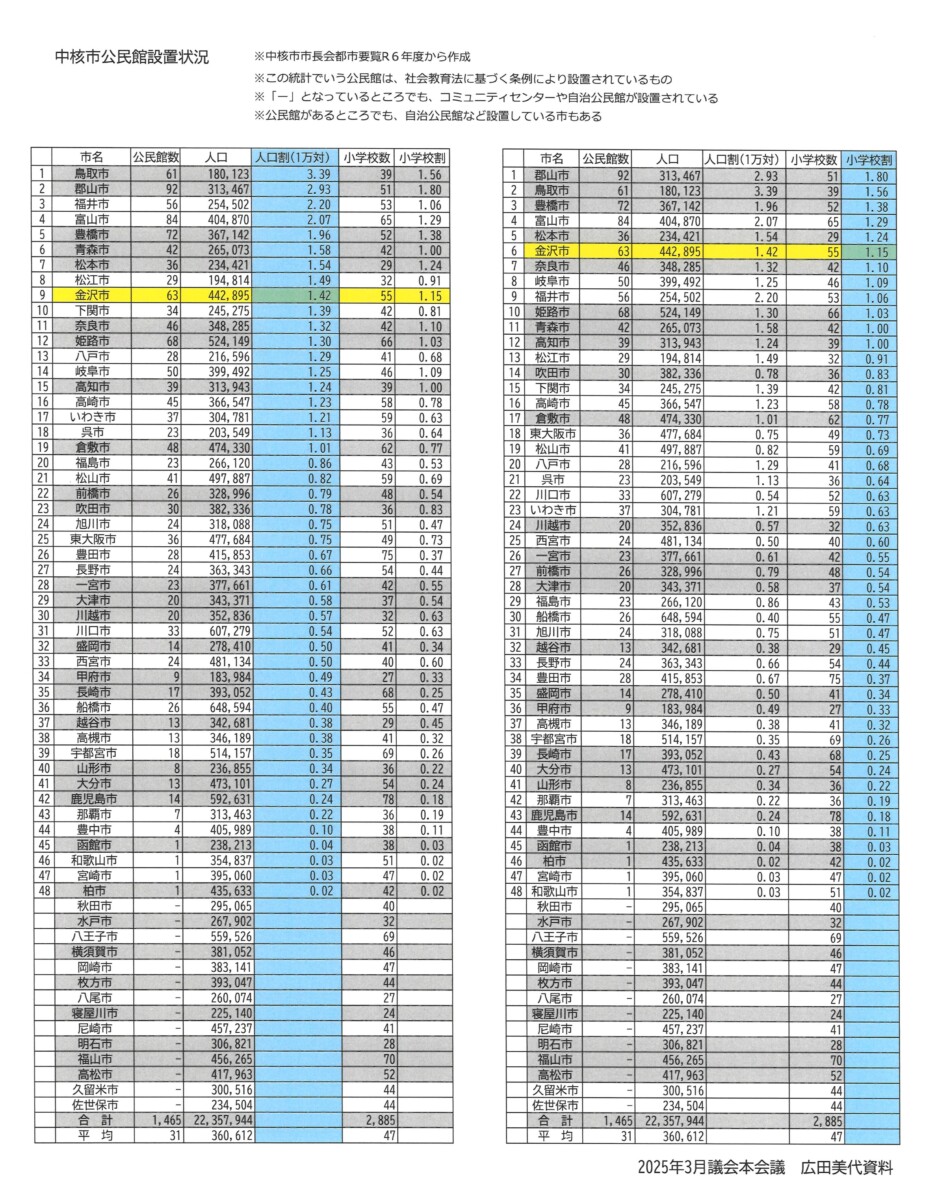

さらに金沢市は、中核市平均より公民館などが多く、特別なので、地元負担が必要だという説明も行ってきました。

しかし、社会教育法に基づく公民館を中核市で比較してみると、表のように小学校区単位の規模で設置している市は15市ほどありますし、公民館数の対人口比では金沢市は10番目、対小学校比で7番目です。上位のほうではありますが、さらに上位の都市があり、それらの自治体では地元負担はないのです。金沢市が特別多いわけではなく、特別なのは地元負担があることですがいかがですか。

-堀場教育次長

他都市の状況からみて、公民館の建設等にかかる住民負担は特異な状況ではないか、また、金沢方式は法律にも条例にもなく、市が財政負担を回避するための施策ではないかとのお尋ねがございました。

金沢方式は、多少の地元負担を伴っても校下ごとに公民館がほしいという地域住民の強い要望を受け、一校下に一公民館の設置を目指してきたものでございます。また、公民館等の整備は、建設工事などに地元負担が生じることを了承の上、地域の方々と協議しながら、本市独自の方式で進めてきたものでございます。

地域が一定の負担をしながら自主的運営を行うことは、活動の自主性・自律性を担保することで地域の連携を高め、協働を育むための大きな役割を果たしてきたものと認識しております。

-村山市長

公民館等の整備については、建設工事等に地元負担が生じることを了承のうえで、地域の総意により、進められております。地元負担の集め方につきましては、地域によってさまざまな方法があると思っております。

今回の地元負担の見直しにあたりましては、今後の人口減少を見据えて、世帯数に応じた軽減措置を拡充するとともに、運営費につきましても同様の措置を導入して負担軽減を図ったところであります。このことも含めまして、金沢方式が「自分たちの地域は自分たちで守り、育て、運営して行く」という考え方のもとで成り立っているということを周知してまいりたいと存じます。

-広田議員

そして本市は、児童館・消防分団についても公民館の金沢方式が採用されたとしていますが、消防分団には明治からの別の歴史がありますし、児童館などは公民館と併設が多く、必然的な地元負担とも言えます。見解をあきらかにしてください。

-蔵消防局長

消防分団の金沢方式については、明治からの別の歴史があるのではないかというお尋ねがございました。本消防団の原型となる民間消防は、万治2年(1659年)金沢に18組の町火消が組織されたことを起源として、廃藩置県が行われるまで長く受け継がれてまいりました。明治以降、昭和23年消防組織法が施行されるまでの間、その組織体制は幾度も変遷を重ねることとなりますが、金沢方式についてはその当時に独自に存在していたかどうかについては定かではございません。

-安宅こども未来局長

児童館建設について、児童館の歴史についてお尋ねがございました。地区児童館は、昭和40年に長町地区で公民館と併設して開館したのが始まりでございます。その後、他の地区においても公民館との併設館として整備されたことから、公民館同様の金沢方式が取られております。以上です。

-広田議員

ところで、今予算では「老人憩の家」についても地元負担の軽減が示され、どうやら金沢方式のようです。しかし、国からの通知でこの施設は、市町村が設置および運営主体とするほか、利用は原則無料とまでしています。しかも、この通知が発出されたのは昭和40年であり、市内どの施設もそれ以降の施設です。どういう経緯で金沢方式を導入したのでしょうか。また、ほかにも金沢方式の事業があるのならばあきらかにしてください。

-山口福祉健康局長

老人憩の家に関しましてお尋ねがございました。老人憩の家は、昭和54 年から開設いたしまして、現在15箇所ございますが、いずれも公民館や児童館と併設しておりまして、地域において一体的に運営しておりますことから、同様の運用等が行われております。

-村山市長

金沢方式が適用されている施設ということであります。先ほど申し上げた通り、地元が一部負担してでも各地域に設置を望む住民の要望を受けて、身近な地域活動の拠点として地区公民館を設置したということに始まった仕組みであります。地区公民館に加えまして、児童館や消防分団、老人憩の家におきまして、この方式による整備・運用が行われております。

法的問題について

-広田議員

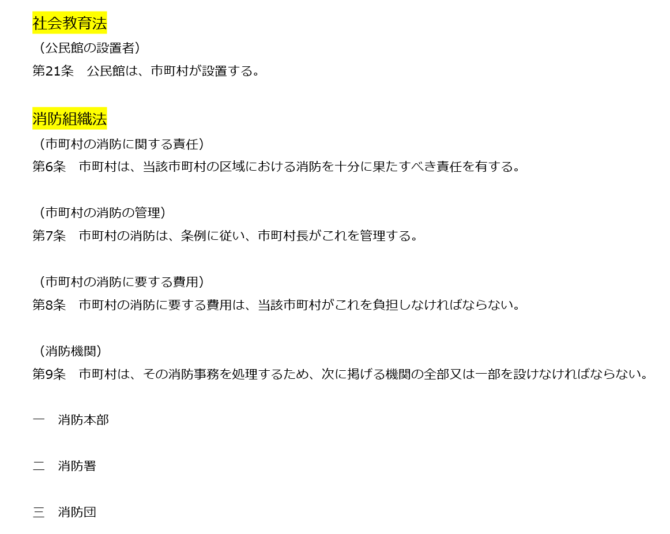

つぎに法的な問題についてです。金沢方式は住民に負担を割りあてる形となっており、地方財政法に反しています。市は、寄附が自発的なものであると主張しつつも、市自らが、今予算でも計上している通り、負担割合を事前に決めて、寄附の歳入など具体的な金額を予算書に組み込んでいます。つまり、地元住民にはじめから寄附を割り当てていることにほかならず、地方財政法第4条の5に反するのではないですか。

-村山市長

本市におきます公民館等の整備については、地元負担が生じることを了承の上で予算計上しております。地元負担相当分については、整備完了後に地元からの寄附申し出に基づき、寄附金として採納する予定でありまして、地元負担を強制しているという形ではありません。なお、地方財政法第4条の5におきまして、自発的な寄附は何ら禁止するものではないと解釈されておりまして、問題ないと考えております。

行政の役割について

-広田議員

そして金沢市は、行政として重大な視点が欠落しています。資料にもある通り、社会教育法や消防組織法においては、住民の寄附を前提とした施設整備を認めているわけではありません。本来、市民の命を守ったり、社会教育を普及させるために、自治体が設置するものとして制度設計されています。住民が要望して負担もしなければ建て替えないなどという状況はありえないのです。

にもかかわらず、市長のこれまでの答弁では「市の方で老朽化の度合いは把握しているが、整備計画は持っていない」とし、住民の総意がなければ事業は着手しないという態度です。つまり、児童館や公民館も、お金が集められる地域組織かどうかで建て替えができるかどうか差が出ることになりませんか。

消防に関しては地域住民の命に関わります。市長、社会教育法や消防組織法はそのような地域格差を是認しているのですか。お答えください。

しかも、この地元負担は町会加入者だけに負担を負わせるものです。しかし、消防や公民館は地域住民全体の安全、社会教育に貢献する公共施設です。一部の住民にのみ税外負担を求めるのは、受益と負担の公平性に欠けませんか、お答えください。

-村山市長

消防分団における整備費の一部を住民が負担することで、こちらについては住民自治の意識が高揚し、地域住民が主体的に参画することに繋がっていると認識しております。

※答えていない

財政面について

-広田議員

財政面からも伺います。前段で述べたように、国が法律で規定しているからこそ、財政支援も行われています。

しかし金沢市は、金沢方式にとらわれるばかり、国から得られるはずの財源も得られていません。たとえば、消防分団の機械器具置き場は、緊急防災・減災事業債で100%充当でき、地方交付税算定率は70%です。

つまり、1億円の事業ならば3000万円の市の負担で済むわけです。しかし、消防分団関係の事業主体は地元であり、市は補助する立場のため、1億円の事業のうち仮に5000万円が地元負担とするならば、国の支援が受けられるのは市が補助する5000万円に限られます。5000万円の70%つまり3500万円が国となり、残り6500万円は、市が1500万円、地元負担は5000万円となります。

本来3000万円で済む事業が6500万円となり、そのうち5000万円は住民の税外負担であるという矛盾が生じるわけですが、いかがですか。

さらに、児童館は国の交付金措置を活用していますが、それによって減額となるのは本市だけです。地元負担はあくまで全体額の4分の1となりますが、地元にはこのような説明はなく不公平ではないですか。

-村山市長

児童館に限らず、事業の実施にあたっては、財政の健全性を堅持するために、できる限り国・県の補助金など財源の確保に努めております。

-広田議員

また今回の予算にもありますが、市が移転補償を行う場合があります。たまたま市がすすめる公共施設の建築にあわせて整備事業を行った場合、地元負担はかなり少額で済みます。どういう仕組みかあきらかにしてください。市の都合という点では、材木消防分団の機械器具置き場も用水のうえに存在し、現地で建て替えが許可されません。市の施設であり、法令上移転が必要なのならば、市が移転補償すべきですがいかがですか。

-村山市長

消防団機械器具置き場の関係で、移転補償についての質問がございました。公共事業のため支障となって移転を余儀なくされた場合、この場合には国土交通省が定める公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づいて保障費を算出し、地元に保証しているところであります。公共事業により支障となり、移転を余儀なくされた場合が移転補償という考え方は適用できますけれども、材木分団機械器具置き場については、そのような経緯ではありませんので、適用の対象外となっております。

地元負担の解消を求める

-広田議員

市長、金沢方式の地元負担の解消を決断すべきです。これまで述べてきた通り、金沢方式という仕組みのもと、住民に税外で負担を転嫁する正当性はまったくありません。

もし財政的な問題があるならば、前段で示した直営で行っている他都市との比較を行い、どうすれば地元負担がなくても維持できるのか、できないならどうするのか、市民とともに検討すべきと考えます。

質問初日に市長は、「金沢方式はまちづくりの文化だ」とまでおっしゃいました。文化だと受け止める方もいらっしゃるかも知れません、しかし文化というのは決まりがあるわけでなく、あくまでも個人の価値観や受け止めです。多様性を重んじる市長はいろいろな考え方も尊重されるはずです。

そして、その多様な文化を議論し「条例や規則」に落とし込むのが我々議会の役割であり、その条例や規則にそって仕事をしていくのが行政の役割です。条例にも規則にもできない「寄附金」を予算に当てはめることは、地方財政法に違反する「寄附金の割当」にほかなりません。

もし「寄附金」の文化を重んじるのであれば、予算に計上するのでなく、寄附される志を持つ個人のみなさん宛てにお願いをし、結果として集まった寄附金を採納していただくことが行政の役割です。ご決断を求めます。

-村山市長

金沢の地域コミュニティは、改めてでありますけれども、長きにわたり自分たちの地域は自分たちで守り、育て、運営して行くという基本的な考え方のもとで、地域主導、ボランティア、地域による一定の負担といった、金沢の地域コミュニティの特徴と一体となって、地域の自主性や連帯意識の造成に大きな役割を果たしておるものであります。今後も本市独自の方式として継承すべきものと捉えております。

【再質問】

-広田美代議員

ご答弁ありがとうございます。市長、金沢方式の地元負担が、地域の自主性どころか地域の分断すら生んでいる現状がこれまで明らかにされてきているのに、市長のご答弁は現実を直視できずに、逆にこれまで以上に金沢方式に固執したものになっているように感じました。

まず、町会で分断が生まれている実態について、どう受け止めているのか明らかにしてください。

そして、ちょっと答弁で踏み込んでいませんでしたので、何点か。負担ではなく、寄附であることを明確に周知するよう求めること。

そして、材木分団においては、町連においての合意が取れているということでしたけれど、明らかに地元住民からの陳情が出されているんです。その方々も町会連合会に属しているんですよね。その方々の思いは、総意ではないんですか。市長のいう総意とはそういったレベルなのか。明らかにまずしてください。

-村山市長

まず、この金沢方式について議論をするというのは非常に思い切った決断でありました。それまでであったならば地域の負担が4分の1のままであり、そしてその他にも今回改正させて頂いた長寿命化であったり、解体費であったり、そういったところに踏み込んだというのは大きな一歩だったというふうに思っております。一方で地域の分断が生まれるのではないかというようなご指摘も、確かにあたるかというように思っています。

一方で、これは私の住まう町会の話になりますけれども、昨年の4月に公民館、児童館が新しくなりました。この中にあっては、さまざまな議論がありました。この地区の校下の中の一番端のところに位置するのは、私の住まいしているところでありましたので、その中で金沢方式をどういった形で考えていくべきかというのは議論もありました。そうした中で、やっぱりこの金沢方式に協力して行く、そして今後の公民館、児童館の使い方を一緒に考えていくという形になりまして、分断よりも結束が生まれたというのは結果でありました。こうした事例なども参考にしていただければというように思っております。

そして、広報についてでありますけれども、金沢方式が自分たちの手で守り育て、運営していくという考え方のもとで、地域主導、ボランティア、地元による一定の負担で成り立っているということ、そして今回の負担軽減など見直し内容を周知するということで、今回、負担ではなく寄附金ということを明記するという必要は生じてないというように考えております。

また、陳情の内容ということでありますけれども、今回、材木・味噌蔵両地区の町会連合会から合意が得られたというようにお話をいただきました。陳情はさまざまな形でいただくことはあるかと思いますけれども、この両町会連合会の方で進めたいということ、これをもって今回予算化させていただいたところであります。

-広田美代議員

懇話会でも正確な情報を提示するという意見が出されたわけです。ちゃんと寄附であることを明記すべきです。もう一度お願いします。

そして、総意はそういったとらえ方なのですね。それじゃあもう住民の中の合意作りは既定路線ということになりませんか?もう一度お願いします。

最後に財政健全性を主張されましたけど、先ほど消防分団の事例では、市は3000万から1500万になるかもしれないですけど、住民は5000万の負担のままですよ。住民の財政健全性が保たれないです。明らかにしてください。

-村山市長

市の歳入の方法としてどこにあたるかという話と実態ということは、全く違う話だというように思っておりますので、こちらについてはこれまで通り周知をして行きたいと考えております。

また、一人でも反対をすればというようなことにもつながる話かと思いますけれども、総意ということについては、どういうことで認めていくべきかということ、大変難しいと思いますが、町会連合会のほうでの合意が得られたということ、これは非常に大きな地元の意思だというように捉えさせていただきたいというように思っております。

さまざまな方式の中で、この金沢方式を運営しております。また、地元の負担については今回、4分の1から5分の1ということで明らかに小さくなったということを踏まえていただければと思います。