加齢性難聴について

-広田議員

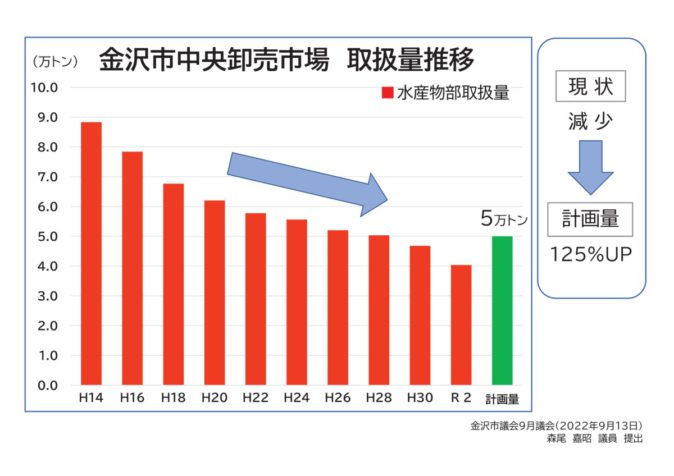

まずは、加齢性難聴について伺います。「難聴」とは、聞こえにくい状態のことをいい、加齢性難聴とは、文字通り加齢による難聴のことです。加齢による聴力低下は一般的に高音域から始まり、40歳代、50歳代と低下、60歳代になると、「軽度難聴」レベルまで低下する音域が増え、聞こえの悪さを感じる人が急激に増えていきます。65-74歳では3人に1人、75歳以上では約半数が難聴に悩んでいると言われています。日本老年医学会雑誌に掲載された調査では、65歳以上の難聴高齢者数は約1655万3千人と推定されるとし、一方で日本補聴器工業会の調査では、難聴を感じている人の補聴器所有率は14.4%と低い状況です。まず、本市ではすこやか検診において、65歳以上の聴力検診を行っていますので、本市の加齢性難聴や補聴器使用の傾向についてあきらかにしてください。

-高柳福祉健康局長

本市における加齢性難聴や補聴器使用の状況についてでございます。本市では昨年度のすこやか検診の結果によりますと、65歳から74歳までで難聴の傾向がある方は、軽度低下の方が482名で受診者数の32.2%、中等度障がいの方が79名で5.3%、高度障がいの方が2名で0.1%となっています。そのうち新たに補聴器の装用が必要であるとされた方は90名で、受診者数の6.0%となります。

-広田議員

さきほど述べた、65歳以上で推定1655万人強という数字は、実に国民の13%以上にあたります。しかし、難聴ははた目にはわかりづらく、人に会うのが億劫になり引きこもってしまっているケースもあります。さらにコロナ禍では、マスク着用により、もっと聞こえにくく、また感染対策から外出も減り、ひきこもりがちな高齢の方がより増えている可能性もあります。難聴によってコミュニケーションが困難になると、家族や社会から孤立し、生活の質や生きる意欲まで低下します。認知症の約8割は難聴の放置が背景にあるとも言われ、とても深刻な問題です。2017年医学雑誌ランセットに掲載されたのは、認知症発症リスク要因のうち、一番大きな要因として難聴が挙げられたというものです。聞こえづらくなると、会話に消極的になります。会話の機会が減ると、脳の情動と思考を司る部分が衰えて認知機能が低下すると考えられています。また、聴覚から入った音の刺激は、脳神経において複雑な神経伝達回路をたどっており、聴覚刺激が減ること自体、脳の萎縮につながる可能性も指摘されています。そして、そもそも聞こえは生活に直結する問題であり、重要な情報が聞こえなければ交通事故や災害時の逃げ遅れなど、生死を左右する可能性もあります。市長は、加齢性難聴と生活の質や安全、認知症との関係についてどのようにお考えでしょうか。

-村山市長

加齢性難聴と生活の質、認知症との関係についてご質問いただきました。難聴は、日常的な会話を困難にし、生活の質を落とす大きな原因となるだけでなく、コミュニケーションが減ることで引きこもりや認知症の要因ともなると言われおり、高齢者の方には定期的に検診を受けていただき、難聴の傾向を早期に発見することが大切だと考えております。

-広田議員

WHOは、平均41デシベル以上しか聴き取れない方に補聴器の使用を推奨しています。本市の聴力検診でも、「正常」を除く40デシベル以下を「軽度低下」、40~70デシベルで、「中等度障がい」、70デシベル以上を「高度障がい」とし、軽度低下以上の方に対し医師が補聴器などの推奨や治療、経過観察などを行っています。このように、補聴器使用に至るまでには、検診などのスクリーニングを通じて客観的に難聴を発見し、ご本人に治療や補聴器の装着をお勧めすることがまず重要です。厚生労働省の令和2年度の老人保健健康増進等事業として行われた、「自治体における難聴高齢者の社会参加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関する研究」の中で、本市の聴力検診がとりあげられています。というのも、自治体で聴力検診をしているのは、この研究ではわずか0.4%に過ぎず、その中に本市が入っているからです。本市の聴力検診は、1998年に金沢市耳鼻咽喉科医会から実施要望が出され、2000年よりすこやか健診の中で65歳から74歳までの方を対象に実施することになりました。特徴として、医師会が中心となり、耳鼻咽喉科で実施し、検査後、経過観察が必要になった方のフォローも行っています。しかしながら、聴力検診の受診率は全対象者のうち3%前後と低くなっているのが現状です。まずは受診率の低さの原因をどう分析しているのか、そのもとで本市の聴力検診における受診率向上にどのように取り組むのか、明らかにしてください。

-村山市長

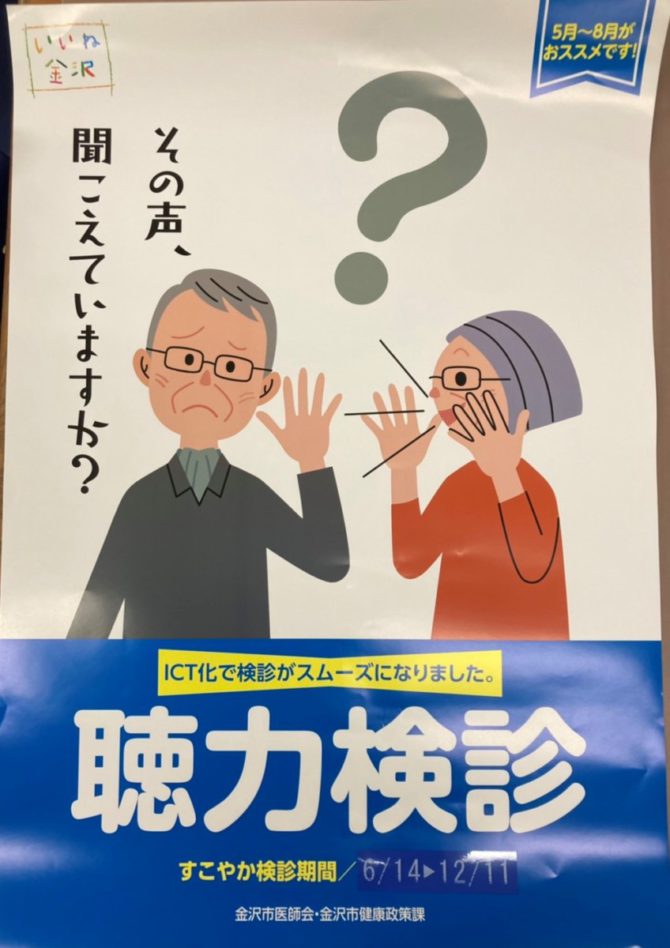

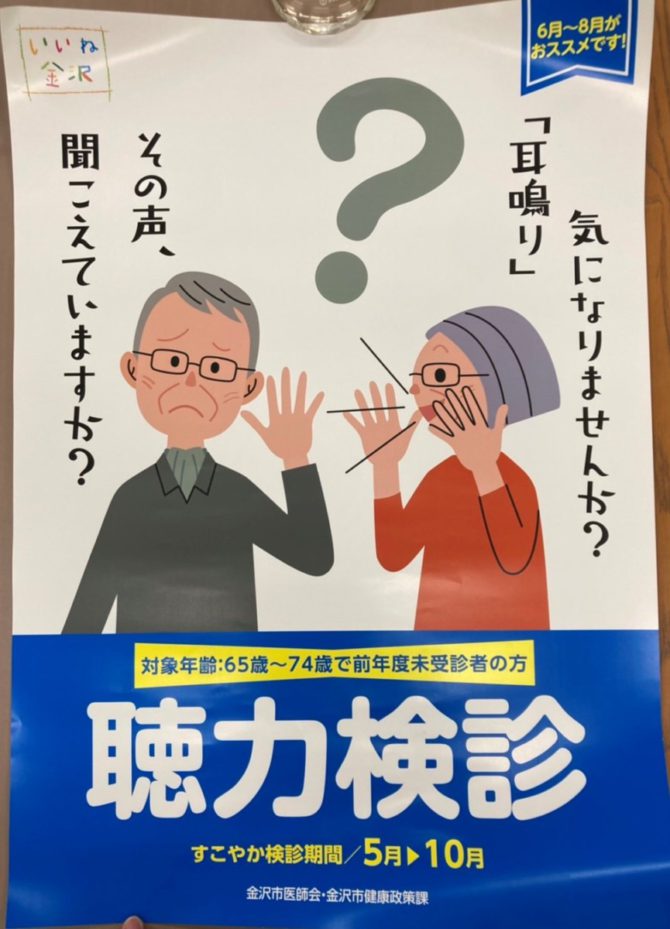

すこやか検診で聴力検診の受診率が低いのは、耳鼻咽喉科で実施しているため、特定健康診査やがん検診など他の検診と同時に受診できないことや、がんのように生命に直結する疾患でないことが原因だと思われます。受診率が低いのは課題であると感じております。これまでも検診を案内するパンフレットの全戸配布や、対象者への受診券の個別送付などを行っておりますが、本年度は金沢市医師会と協力して聴力検診の受診を促すポスターを更新いたしました。引き続き聴力検診の受診率向上に取り組んでいきたいと考えております。

ポスターの更新について👇

2021年度まで

2021年度まで

2022年度から

2022年度から

-広田議員

また、研究の中で本市があげた今後の課題として、本当は難聴だが本人が自覚していない「隠れ難聴の人」もいるとしています。検診率向上も必要ですが、耳鼻咽喉科まで行けないなどお声もあります。身近な場所でのアンケート、たとえば「からだとこころのチェックリスト」の項目に難聴について追加するなどしてはいかがでしょうか。

-村山市長

「からだとこころのチェックリスト」については、早いうちから介護予防に取り組むことを目的に、セルフチェックで自身の生活機能を確認するものであり、質問項目と評価の方法が国により定められていることから、独自の質問項目を加えることはできません。医療機関以外の場所でのスクリーニングについては、その方法が確立されていないと聞いており、現状では課題が多いと考えております。

-広田議員

検診後のフォローに関する課題についてはこう書いてあります。「聴力検診実施から約20年近く経過しているが、補聴器装用率は低く、高めることが課題。2019年の実績では、聴力検診を受診し、補聴器の装用が必要と報告のあった高齢者は65名いるが、実際に補聴器を装用した高齢者は7名(10.8%)にとどまった。満足度は7名中7名がほぼ満足と回答しており、補聴器をつければ生活の質が上がるのは確実なのだが、補聴器を購入するまでがかなりハードルが高いと見受けられる。購入価格の問題もあるが、補聴器に対するイメージもあると考える」としています。まずは、直近の2021年の検診結果から、難聴とされた方にどのようなフォローが行われ、補聴器購入などに至った件数、割合はどれだけあったのか、明らかにしてください。

-高柳福祉健康局長

すこやか検診の結果、難聴と診断された方に対するフォローと、補聴器の購入に至った件数と割合についてです。検診の結果補聴器の装用が必要とされた方に対しましては診断した医師がご本人に対して補聴器の装用を改めて勧めているほか、検診の3カ月後を目途に経過観察を行っております。その結果、補聴器の装用が必要とされた90名のうち、補聴器の装用に至った方は11名で12.2%となっております。

-広田議員

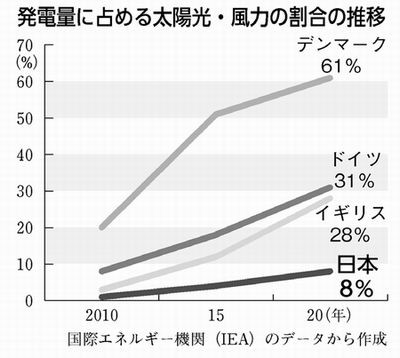

本市の課題にある通り、補聴器の使用が進まない大きな要因のひとつは、補聴器が高額なことにあります。にも関わらず、日本で補聴器購入の補助が受けられるのは、身体障がい者として認定される、「両耳とも平均70デシベル以上しか聴き取れない」などに限定されています。一方で、ヨーロッパなどでは手厚い公的補助があります。そのため、加齢性難聴者の補聴器使用率はイギリス47.6%、フランス41%などとなっています。

こうした実態や要望を受けて、自治体独自の公費補助制度が広がっています。今年7月29日現在で105の自治体が実施。多くは良いほうの聴力で40デシベル以上とする割合が多く、65歳以上の対象とする自治体が多いですが、年齢制限がない自治体も17%あります。議会からも、意見書ではあるものの、公的補助制度の創設を求めるものが、昨年9月21日時点で180も採択され、石川県議会でも、そして本市議会でも平成31年の3月議会で全会一致で可決されました。また、本市では2013年に18歳未満について補助制度が創設されました。聴覚に障がいがあっても身体障害者手帳の取得要件に満たない方の補聴器の購入又は修理費の一部を助成するというものです。なぜ、18歳以上の成人や高齢者にはこうした制度がないのでしょうか。成人、高齢者の場合も、生活を守るうえで、そして介護や認知症予防のためにも、助成制度が必要です。本市独自で加齢性難聴に対する補聴器購入の公費補助制度を創設すべきではないでしょうか。市長の奏でるハーモニーを住民のみなさんに届けるためにも必要です。市長のお考えを伺います。

-村山市長

本市の補聴器購入の支援制度でございますが、幼児期や学齢期に補聴器を装用することで、言語習得や学習への適応促進に一定の効果が期待できる18歳未満の児童・生徒を対象とした制度であり、拡充することは考えてございません。なお現在、高度難聴者を対象としている補装具費の給付について、軽度・中等度の難聴者にも対応するように全国市長会を通じて国に対して要望を行っているところであります。

地域公共交通について

-広田議員

次の質問は地域公共交通についてです。

金沢市の地域公共交通をめぐっては、現在、法定協議会において、第3次金沢交通戦略が議論されているところです。その中では、都心軸等への「新しい交通システム」の導入も含まれ、それとの整合性を図ってこれまで進められてきました。その新交通システムについて、先月29日に検討委員会が提言案について議論されたとのことです。「バスの利便性向上なくしてつぎに進めない」といった内容と感じましたが、まずは、議論の内容についてあきらかにしてください。

-村山市長

先月の新しい交通システム導入検討委員会では、コロナ禍や燃料価格高騰により公共交通が厳しい状況にある中で、公共交通の需要の回復を図ることが急務であり、まずは現状のバスの運行形態を活かし、バスのサービス水準向上に取り組むことが議論されたと承知しております。

-広田議員

これまで、都心軸にLRTかBRTかという議論を繰り返してきたわけですが、都心軸の交通はむしろ充実しており、バスを利用する市民からは、どこへ行くにも一度、駅やまちなかを経由する必要があり不便だというお声や、観光重視の路線づくりでなく、住民生活を基本にした路線づくりをしてほしいといった声が届いています。厳しい民間の運営状況では困難があるかもしれませんが、もちろん国にも財政措置を求めつつ「バス利便性向上」は市民生活のためのもとして、まちなか中心ではなく、市内全体を網羅した地域交通計画にシフトするべきですが市長、いかがでしょうか。また、金沢市第2次交通戦略の策定時点に比べても、地域社会における高齢化が急速に進行しており、自動車運転免許の返納者・希望者も増大しています。地域における公共交通のあり方の改善、市が運営するかどうかは別にしても、ふらっとバスのようなコミュニティバスの導入促進の必要性について市長はどのようにお考えでしょうか。

-村山市長

第3次金沢交通戦略につきましては、路線バスのほか、ふらっとバス、公共シェアサイクル、地域運営交通など、様々な移動手段を組み合わせ、過度に自家用車に依存せずに暮らせるまちづくりを進めるという視点で検討を行ってございます。バス事業者におかれましては、高齢者などの市民ニーズに対応するため、すでに病院や公共施設を経由するバス路線を運行しており、また地域運営交通においても同様のルート設定となっております。第3次金沢交通戦略の議論におきましても、特に車を運転できない高齢者等の移動手段を確保する視点を大切にしていきたいと考えております。

-広田議員

予算の面でみると、LRTの整備にかかる費用は数百億円規模の可能性が指摘されてきましたが、現実路線に切り替えた今、そこまでの投資は要らないふらっとバスのようなコミュニティバスを各地域で運行する検討も行うべきではないでしょうか。

-村山市長

新しい交通システムにつきましては、いまだ議論の途上であります。中期財政計画においても整備財源の措置を行っておりません。すなわち、ここから財源が生じるということではありません。その財源をどうするかということは考えられないところであります。

-広田議員

次に第3次金沢交通戦略の骨子案に示された点に沿って伺います。まずは、めざすネットワークとして、まちなか、居住誘導区域、郊外、とゾーンをわけて、主に公共交通重要路線、その他のバス路線、フィーダー交通を描いていますが、ゾーンとの関係があいまいです。具体的な構想をあきらかにしてください。

-新保都市政策局長

第3次交通戦略における3つのゾーンの考え方についてお尋ねがありました。3つのゾーンの区分でありますが、金沢市中心市街地活性化基本計画で定める区域をまちなか区域、金沢市集約都市形成計画に定める居住誘導区域のうち、今ほどのまちなか区域を除いた区域を居住誘導区域、それ以外を郊外区域として設定することを想定しております。

-広田議員

わたしが、7月の検討委員会を傍聴して感じたのは、市内中心部、中間部、郊外とそれぞれの交通に関する課題があり、住民の要望があるにも関わらず、中心部や観光についての議論が多く、バスの便が減り切実な地域の実態や、通学や買い物、病院に行けないといった住民生活に即した議論がほとんどされていなかったことです。すでに骨子案の段階ですが、新交通システムの方向性も形になった今、再度、地域や住民、学生の実態にもとづいた議論を行い具体化するべきですがいかがでしょうか。

-村山市長

第3次金沢交通戦略につきましては、金沢市交通まちづくり協議会における都市交通戦略・地域公共交通計画策定分科会で検討を行っております。分科会には町会連合会やPTA協議会、身体障害者団体連合会、老人連合会、金沢まちづくり学生会議などの市民団体に参加いただいております。今後住民へのアンケート結果やパブリックコメント、住民への説明会などを予定しており、様々な場面において丁寧な議論を行っていきたいと考えております。

-広田議員

さらに、そのネットワークの中で示されているフィーダーバスは、地域運営交通などを指すとしていますが、他にも種類があるのか、またその設置目標数や計画は、現時点でどのような想定がされているのかあきらかにしてください。

-村山市長

現在の第2次金沢交通戦略においては、まちなかと郊外をつなぐ公共交通重要路線と、郊外から公共交通重要路線に接続するフィーダー交通を組み合わせながら公共交通ネットワークを構築することとしておりまして、地域運営交通がこのフィーダー交通の役割を担っております。なお地域運営交通は、地域における合意のもと住民が主体となって運行するものでございます。公共交通が不便な地域における導入が進むよう、制度の周知には努めてございますが、現在のところ導入を目指す具体的な地区までは定めてはおりません。

-広田議員

6月議会でも市長から答弁があったように、金沢市地域運営交通運行費補助金制度の見直しが行われています。改めて、何のために、どのような方向で行われるのかあきらかにしてください。

-村山市長

近年、コロナ禍によるバス路線の見直しなど、社会情勢が大きく変化している中、地域運営交通につきましては制度の趣旨に鑑み、現状の在り方も含めて、第3次金沢交通戦略の議論の中で整理しているところであります。

-広田議員

この地域運営交通運行費補助制度は、地元負担があります。それでも導入しようとするのですから、それだけ強い住民の要望が存在します。にも関わらず、見直しによってあらかじめ制度の適用地域を限定したり、地域によって適用内容に差を設けることは、公共交通利用上の格差を拡大することにつながりませんか。見解を求めます。そして、切実な地域要求があっても、住民のみなさん自身で路線の調整や採算面の検討、地元の理解を得るなど、大変な労力が必要です。市が全面的に関わり、地元の経済的負担をなくす必要がありますが、市長いかがでしょうか。

-村山市長

地域運営交通は地域における合意のもと住民が主体となって運行するものであります。現状、地元負担をなくすことは考えてはおりません。

本市の各種相談員、支援員、ケースワーカーのあり方について

-広田議員

最後に、本市の各種相談員・支援員、ケースワーカーのあり方について伺います。

まず本市は、中核市62市の中で全体的に正規職員が少ない都市です。特に一般行政職は人口当たりワースト1位。今回取り上げる福祉部門は少ない方で上から4番目、職種別では生活保護のケースワーカーは12番目となっています。こうした福祉部門の定数を押し下げる要因のひとつに、市民の困難事例に対応する各種相談員・支援員が、すべて会計年度任用職員で賄われている実態があります。ここでは、女性相談員、近江町消費生活センター相談員、母子・父子自立支援員、子どもソーシャルワーカーについて言及します。前提として、現在の相談員・支援員の資質を問うものではなく、こうした相談支援を担当する職種は、本来は正規職員であって専門職がふさわしいという立場からの問題提起です。まず、会計年度任用職員はあくまでも正規職員の補助的業務とされていることはご存じだと思います。とはいえ、寄せられた市民からの相談を全面的にこの相談員・支援員が引き受け対応しているのが実態です。しかし、非常勤的な立場ゆえ、庁舎内で他部署と対等に連携したり、外部とのやりとりも難しいと聞いています。また、相談者の大変プライベートな部分に触れ、困難解決に向けて業務を行う以上、責任が重い立場であり、業務の補助という立場でそれが任されているというのは適切とは言えません。また、どの方も熱心に相談に当たっていただいてはいますが、やはり給与面や短期の雇用は生活を不安定にさせ、安定した相談支援が難しくなると指摘されています。さらに、即戦力として個人の力量や経験に任されている部分があり、組織内での統一した見解や対応が行われるのか、実践されたケースワークが組織として蓄積され活かされていくのか疑問です。まずは、なぜこうした相談職を非常勤の職として、会計年度任用職員をあてているのかあきらかにしてください。

-松田総務局長

相談・支援業務に非常勤の職である会計年度任用職員をあてている理由でございますが、本市では個別分野の相談業務や支援業務に、その分野毎に様々な社会経験を積み重ねてきた人材を配置し、こうした経験を活用することが有効と考え、会計年度任用職員を配置しているものでございます。

-広田議員

過去5年間の状況について調べました。特筆すべきは、すべて女性であるということです。採用時の年齢は、女性相談員は60代がほとんどで、平均58歳。消費生活相談員は50代60代が半数以上で平均54歳です。退職時の勤続年数については、通常5年まで勤務できるところ、女性相談員も、消費生活相談員も平均3年となっています。特例で、女性相談員と消費生活センターの相談員は5年を10年に延長できますが、延長された方は、おひとりのみです。一方、子どもソーシャルワーカーは、各年代にわたり、平均47歳と若い傾向がありますが、退職時の勤続年数は1年8か月と短く、今年度は年度途中の欠員が出ています。母子父子自立支援員は、50代60代がほとんどで平均56歳。退職時の勤続年数は3年7か月ですが、こちらも今年度途中の欠員が出ています。いずれも資格職採用のところは資格職で補っていますが、望ましいとしている職は、そうでない方も雇用されています。以上の状況から言えるのは、本市の相談員・支援員の職は、市・働く側双方にとって、非常勤であり短期雇用であることを前提とした働き方になっているのではないかということです。本市の見解を伺います。また、中には社会福祉士など資格があり働き続けたい意欲があっても、5年で雇用が打ち切られる場合もあります。そして、相談員の中には10年へ延長が可能な職とそうでない職があり、整合性がとれていません。改善する必要があるのではないでしょうか。

-松田総務局長

すべて女性で年齢が高く短い勤務年数であるという状況についてどう考えているのか、また相談員の中でも任用期間に5年と10年の違いがあり、整合性がはかられていない、改善すべきではないかというお尋ねでございました。募集にあたって、性別や年齢の要件はございません。必要な資格や経験などを明示したうえで公募しておりまして、面接等を経て任用した結果でございます。会計年度任用職員の任期は原則5年でございますが、高い専門性や育成に時間を要するなど人材の確保が難しい、限られた一部の職種に限り、改めて能力の実証を行うことを前提に再度の任用を認めて10年としているものでございます。

-広田議員

一方、公立保育士は会計年度任用職から正規職への道が開かれましたが、相談員・支援員はそうなっていません。本市で積み上げたスキルと経験を今後も活かしていただくためにも、正規への登用が必要ですがいかがでしょうか。そして、対市民へのソーシャルワーク業務が必要とされ、各課で配置が増えている今、会計年度任用職ではなく正規で専門職の採用に切り替えていくべきと考えますがいかがでしょうか。

-松田総務局長

正規職員の採用にあたっては、地方公務員法上、競争試験によることが原則とされていることをご理解願いたいと思います。相談業務につきましては行政内部の経験だけではなく、民間を含めた様々な経験や人脈を有する人材が適切であり、専門職としての正規化は考えておらず、正規職員との連携や専門性を高める研修等を充実させていきたいと考えております。

-広田議員

生活支援課のケースワーカーについてです。社会福祉法第16条では、本市のような都市ではケースワーカー1人に対して、生活保護世帯80世帯の受け持ちを標準数として定めています。それでも過剰と感じますが、本市では80世帯をはるかに超えて、現在1人当たり90世帯を受け持ち、そのほかに医療や介護、法外援護などの事務的な対応も行っており、さらにこのコロナ禍では自立支援給付金や住居確保給付金なども併行して行っている状況です。また他の課にはある庶務係がなく、ケースワーカーが服務管理も行っているのが現状です。まず、中期人事計画では、少ない福祉部門の計画的増員を行うとしていますが、今年度は生活支援課の増員はありませんでした。計画がどうなっているのか明らかにしてください。法律に基づく標準数を超えている現状を打開するため、早急にケースワーカーの増員が必要ですがいかがでしょうか。

-村山市長

福祉部門の増員についてでございます。現在の中期人事計画の期間である令和3年度以降、2年間ではありますが49名の増員を行いました。またケースワーカーにつきましては、これまでも被保護世帯数の状況等に応じて、ここ10年で9名増員するなど、対応してきたところであります。今後とも社会状況等の変化を踏まえ、必要に応じ適切な措置を講じて参りたいと考えております。

-広田議員

本市は福祉職採用という方法はとっていませんが、先ほどの相談員・支援員も含め、ソーシャルワークを専門に行う専門職を計画的に増やし、行政として人を育て、ノウハウを蓄積していくべきと考えますが、見解を伺います。

-村山市長

福祉の専門職としては事務職の一部として社会福祉士や児童福祉士を採用しており、こうした専門職だけでなく、様々な行政経験を積み重ねてきた一般の事務職が連携することで組織体制が強化され、質の高い福祉サービスの提供につながっていくものと考えております。これまでも計画的な採用と増員に努めており、職種を問わず全体的として年度毎の状況を踏まえて対応していく予定でございます。

再質問

-広田議員

相談支援員のことについてですが、今の局長の答弁で10年にできる人もいるという点では、先ほどの整合性がとれない職種のひとつに子どもソーシャルワーカーと母子父子自立支援相談員、こちらはまだ5年までなんですね、10年に延長できない。でもさきほどの局長の考え方からすれば、10年に延長する職種に加えても良いのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

-松田総務局長

現時点ではそういった、先ほど申し上げましたように高い専門性や育成にかなりの時間を要するなど人材の確保が難しい、限られた一部の職種と考えてはおりませんけれども、今後の状況を見ながらそういったことは考えていきたいと思っています。

-広田議員

今言った子どもソーシャルワーカーと母子父子自立支援相談員は、とても高い専門性が求められると思います。今、ヤングケアラーの問題であるとか次々にいろんな課題が、国からも含めて押し寄せているわけですから、早急に10年の延長を、そして私はやはり正規専門性の職種として求めていきたいと思いますが、再度市長、お願いします。

直近の聴力検診ですけれども、90名に補聴器が必要だけれども結局11名しか装用に至っていない、12.2%、たいへん低いですよね。その方々は不自由な生活を強いられている、災害時の逃げ遅れとかも本当に心配です。そして、ランチタイムコンサートを定例化する、文化に力を入れる、そして音楽ですよね、市長。その市長のハーモニーが聞こえない。とても残念ではないでしょうか。全国市長会に要望しているのはわかりましたが、全国では自治体独自でもう補助制度が始まっていますから。ぜひその検討を、市長のハーモニーを聞いてもらうというお気持ちで、ご検討をお願いしたいと思います。

-村山市長

先ほどの任用期間のことについてまず回答したいと思います。高い専門性を有するというところは様々な判断があるかというように思います。今後どのようにしていくか、これは人材確保の観点も考えながら検討することになると思いますけれども、現状での問題認識としては持っておりません。ただ、今後研究していくべき内容だというように思っております。

加齢性難聴についての答弁でございますけれども、議員が質問の中でご指摘いただいた通り、本市での検診を行っているということ、これを評価いただいているというように思います。一歩一歩進めなければならない内容だと思いますけれども、生活の質の確保あるいは認知症への影響なども考慮していくと、何とか考えなければならないかなというようにも思っております。様々な方の生活の質を向上していくというのは、ひとつの私の責務だというように思っておりますので、それに向けてどのようなことができるかということは研究していくべき課題だというように思っております。