質問の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として以下質問いたします。

中小企業・小規模企業振興基本条例案と計画について

全国、そして金沢市の企業の多くが中小・小規模企業者です。特に地方はその割合が高く、資料のように金沢市は大企業0.2%、中小企業10.3%、小規模企業89.5%で構成されています。

よって日本経済をよくするには、中小・小規模企業者の経営改善、労働者の賃上げが要です。しかし、今多くのそれら企業は、長引く経済低迷と仕入れ原材料の高騰で苦境に立たされています。アベノミクスでトリクルダウンとの期待は外れ、結果、大企業は内部留保を溜め続け過去最大のおよそ560兆円。企業がもうけをどれだけ賃金に回すか表す労働分配率は、中小企業がすでに8割近いのに対し、大企業は48.2%に低下しています。

大企業の内部留保を労働者や下請け企業に還元、また直接支援するなど、行政の責任で中小・小規模企業の賃上げ支援が必要です。市長の見解を伺います。

-村山市長

本市では、中小企業の賃上げへの直接支援は考えておりませんけれども、今回、先端設備を導入し、生産性の向上と従業員の賃上げに取り組む中小企業者・小規模企業者に対して、200万円を限度に支援する制度を創設しておりまして、特に小規模企業者に対する補助率を引き上げております。なお、大企業と取引のある中小企業の賃上げのために、大企業が内部留保を還元する場合であっても、企業の経営判断でありまして、本市としてお答えする立場ではございません。

-広田議員

今年5月石破内閣は「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」を打ち出しました。しかしながらその中身は、事業者に自己責任での賃上げを求めるもので、全国商工会連合会などが求める直接支援に背を向けたものです。

よって、金沢市の今回の条例案は真に事業者を応援するものかどうかが問われます。

まずは市長、条例案は苦境に立たされる中小企業・小規模事業者の経営改善、労働者の処遇改善、ひいては市民生活向上のための条例や計画であるべきと考えますがいかがですか。

-上寺経済局長

本条例は中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進することによりまして、本市経済の健全な発展と市民生活の向上を図ることを目的として制定するものであり、基本的な施策におきまして、経営の革新等の促進、事業承継の円滑化、従業員の福祉の向上などを明記しております。

-広田議員

文中には「自主的な努力を助長」とありますが、自主的な取り組みを可能とする環境をつくるのは行政の責任だという認識はありますか。

-村山市長

まさに今回条例を制定したのは、行政の責任という中で制定をさせていただきたいと思っております。この条例の基本理念におきまして、中小企業および小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の自主的な努力が助長されることを基本として行うものとしておりますが、これに則りまして、中小企業団体等や企業支援団体、大企業、金融機関、高等教育機関、市民が、それぞれの役割を果たすことに努めるほか、本市は相互の連携が図られるよう、総合的な調整に努めるとともに、総合的かつ計画的な施策を策定し実施していくことで、責務を果たしていくことになります。

-広田議員

先ほど市長は賃上げ支援はしないとおっしゃいましたけれども、賃上げについて伺います。政府は骨太方針で最低賃金目標を「2020年代に全国平均1500円」とし、石川県では今年1054円と大幅に引き上がりました。しかし一方で政府の支援は不十分であり、中小・小規模事業者の負担になっています。支援をどうするかが課題です。今議会では中小企業への予算もありますが、同じく緊急整備地域に対する莫大な予算とは見劣りしますし、県市あわせて8000万円のデジタル関係の企業誘致は矛盾すると考えます。今、金沢市を支えている中小企業への支援に力と予算を注ぐべきです。

石川県が賃上げの直接支援を打ち出しました。馳知事は禁じ手と言いましたが、すでに岩手県や徳島県、群馬県、茨城県、奈良県などで始まっており、群馬県では市町村が独自に上乗せも行っています。金沢市も直接の賃上げ支援を行うよう検討を求めますが、市長の見解を伺います。

-上寺経済局長

本市におきましては先ほど市長が答弁したとおり、先端設備を導入し、生産性の向上と従業員の賃上げに取り組む中小企業者・小規模企業者に対する支援制度を創設したところでございます。

-広田議員

一部の企業だけでは駄目なんです。全体に広く行き渡る賃上げ支援を、引き続き求めていきたいと思います。

今回補正予算案では計画策定費が盛り込まれ、今後検討会が開かれると聞いています。あわせて議論してほしいのは、公契約条例です。中小企業白書では、仕入れ価格の上昇分をどれだけ元請け企業への販売価格に転嫁できているか示す価格転嫁率が、1次下請けから下流に行くほど「0割」と回答する企業の割合が増えています。公契約条例は労働者の処遇を守るだけでなく、下請け企業が適正な価格転嫁を可能とする環境をつくるためにも必要です。条例案では大企業者にも協力を求めています。公契約条例の設置検討を求めますがいかがですか。

-村山市長

公契約条例の制定について、様々な利点が考えられるというご指摘もありますけれども、一方で、労働条件に法律の定めなくして自治体が介入することへの法的な課題、そしてすでに制定している自治体につきましても、対象工事や業務の範囲に違いがあるなどの課題があると捉えております。本来的には、労働者の雇用条件は労働基準法や最低賃金法をはじめとする法令で定められております。まずは国において、公契約に関する基本法の整備を行い、そのうえで自治体が条例として具体的な事項を定めていくという形が望ましいと考えています。

-広田議員

条例案で金沢市の責務を定めるわけですよね。金沢市が発注する業務について責任を持って中小企業を支援するという意味でも、私は必要だと思います。引き続き求めます。

また条例案では「経営資源の確保が特に困難な小規模事業者への配慮」というものもうたわれています。これに基づき、小規模事業者のお声も十分に取り込むため、検討会への参画を求めますがいかがですか。

-上寺経済局長

計画の策定にあたりましては、有識者や関係団体の代表者等で構成する検討会を立ち上げることとしておりまして、小規模企業者が属する団体の方を委員に委嘱したいと考えております。

-広田議員

十分にお声を伺ってほしいと思います。

防災とインフラ管理について

・大雨被害とがけ地対策について

次に防災とインフラ管理について伺います。

今回の大雨で、がけ地では106か所の被害があり、民家に木や土砂が入り込む事態にもなりました。金沢市は被害箇所が多い中でも、まずはかけつけ現状把握をし、今も対応をされています。しかし、あまりに被害が多く、今後大雨が降るたびどうなるのか住民の不安が残っています。

そこで金沢市内のがけ地対策の現状について伺います。市内ではレッドゾーンが405か所、イエローゾーンが559か所です。このうちレッドゾーンは対策が必要ですが、どれだけ進んでいるのかあきらかにしてください。

-木谷土木局長

市内の土砂災害特別警戒区域の整備率についてお答えいたします。本市におきまして、石川県は土砂災害警戒区域を559か所指定しておりまして、その中の人家5戸以上などに被害が及ぶ344か所を重点箇所に位置付け、優先的に整備を進めております。令和7年3月末の時点では、86か所の整備が完了し、整備率は25%であると石川県より聞いております。

-広田議員

そのうち、金沢市の市有地は市の責任で一刻も早く進める必要がありますが、どのような現状かあきらかにしてください。特に今回崩れた鈴見台3丁目は民家が間近にある市が管理する土地です。今後どう対策をとるのかあきらかにしてください。

-木谷土木局長

市有がけ地の整備状況と、鈴見台の市有がけ地の対策についてお答えいたします。市有がけ地につきましては、平成30年度に土砂災害特別警戒区域である市有地を対象に、危険度判定調査を実施し、人家に被害を及ぼす恐れのある7か所について、令和元年度より順次対策工事を行っております。今年度末には2か所の工事が完了する予定であり、残り5か所につきましても、早期の工事完了を目指してまいります。またご指摘の先般被害が発生しました鈴見町地内(がけ側は鈴見町)の市有がけ地につきましては、発災直後、直ちに応急対策工事を実施いたしました。当該箇所につきましてはすでに対策工事の測量設計に着手しており、今後被災箇所も含めた対策工事を計画的に行ってまいります。

-広田議員

上の道路から水が流れ込むなど、住民は不安に思っている箇所も多くあります。この鈴見町の市が所有する土地については、今応急対策、そして恒久的な対策も進めるということでしたので、しっかりと求めておきます。また、残りの箇所も早急に進めるようにお願いをしておきます。

危険個所の多くは、しかしながら民有地です。持ち主だけの責任を問うても進まない現状をどうするのか。今回の大雨で被害があったがけ地についても、地震被害と同様の補助率アップができないのか、求めます。

-村山市長

本市のがけ地防災工事費等補助制度につきましては、能登半島地震の際には震度5強の非常に強い揺れにより、市内全域で大きな被害が発生したことから、制度の拡充を行ったものであります。平成20年に発生した浅野川水害や、令和4年の豪雨災害においても、補助率・限度額の拡充を行っておらず、今回の豪雨災害に伴う補助制度の拡充は考えておりません。一方で、この制度については一定の要件のもと、調査設計に必要な費用や応急的な防災工事、本格的な防災工事など、多様な支援項目を設けておりますほか、がけ地が公共施設に隣接する場合には補助限度額を無制限にするなど、他都市にない支援制度となっていることをご理解いただければと存じます。

-広田議員

8月7日以降にもまた大雨が降り、次々と全国でも線状降水帯が発生する気候状況となっています。いつまたがけが崩れるかという心配の中で住民のみなさんはいらっしゃいます。しかしなかなか民有地は進まない。ぜひとも地震同等の補助に格上げするように引き続き求めたいと思います。

・道路除雪の拡充を

除雪について伺います。これまで除雪路線の拡充を求めると、金沢市は「建設業の担い手不足で業者やオペレーター確保が難しい」としてきました。一方、今補正予算案では地域除排雪活動費補助の引き上げ案が出されています。従来から業者さんに委託している地域の費用負担が減ることは理解できますが、本市が苦慮しているように担い手不足の中、業者さんを確保できない地域もあります。より多くの地域でこの補助を使ってほしいという意図もあるのか、確認をいたします。

-村山市長

除雪対策についてはこれまで毎年のように制度を拡充してきたところであります。今回は地域除排雪活動費補助制度についての改正でありますが、近年の除雪作業単価の上昇、除雪への市民ニーズの高まり、加えて本年2月の大雪におきまして、山間部と平野部とでは降雪日と降雪量の差が顕著であったこと、また地域によって補助限度額を超えた町会が見受けられたということから、補助制度の利用期間と補助限度額を見直すこととしております。利用期間につきましては、平野部より降雪量が多い山間部に柔軟に対応できるように、これまでの「雪害対策本部が設置されている間」というものから「雪害対策本部が設置された場合であって、市長が別に定める日から当該雪害対策本部が解散されるまでの間」への見直しを行いました。また、除雪路線が長く50万円の補助限度額を超える町会に対応するため70万円に増額する、そういった改正をさせていただいております。

-広田議員

拡充はそれでよいと思うんですけれども、私が聞いていたのは、とはいえ業者さんが確保できない地域もまだあると、その方々にも使ってほしいという今回の改正であるのかという点です。お願いします。

-村山市長

金沢市内は古くからのまちなみが残り、そして除雪が難しいという場所もあるというように思います。大変お手数をおかけしますけれども、例えばそういった際には雪かきのボランティアなどを用いていただく、そういったことも駆使しながら除雪を行っていただければというように思っています。

-広田議員

使ってほしいけれども、業者さんの確保ができない場合は雪かきボランティアさんにも頼ってほしいと。でもなかなかボランティアの実績ってないのをご存知だと思います。本当に業者さんが手配できなかったらそのままなんですよね。なので私が言いたいのは、この補助は補助で、今困難な地域がもっと除雪ができるように、スムーズになるという点は評価しているんですけれども、みなさんがご苦労されているように、業者が捕まらない地域もあるんだという点で、この補正予算をどういうふうに捉えているのかという確認でした。

なかなか言えないようなので次に移りますけれども、私はやはり、市も地域も業者さんが確保できないということであれば、その環境を整えるべきじゃないかと思うんです。

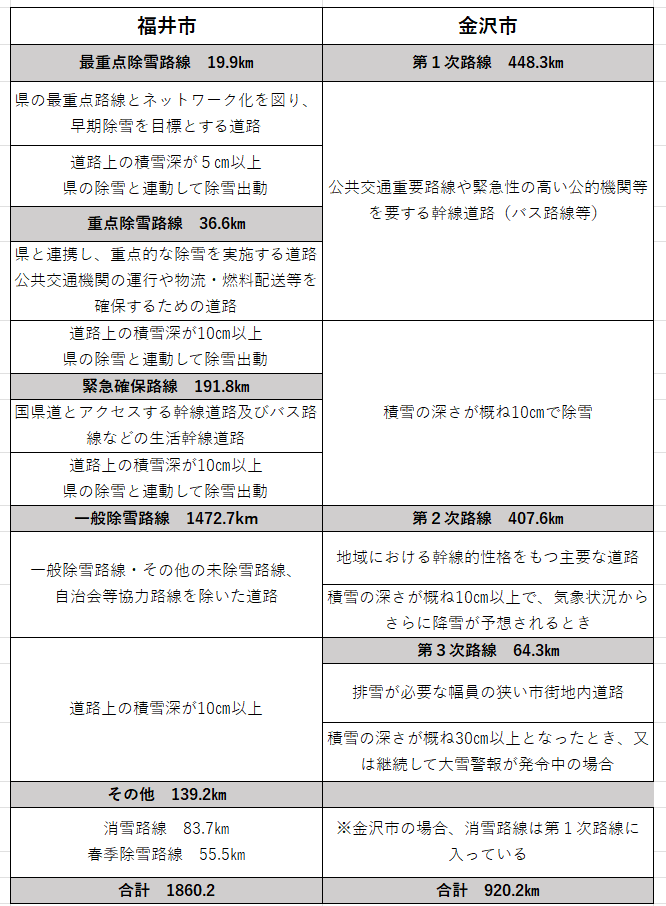

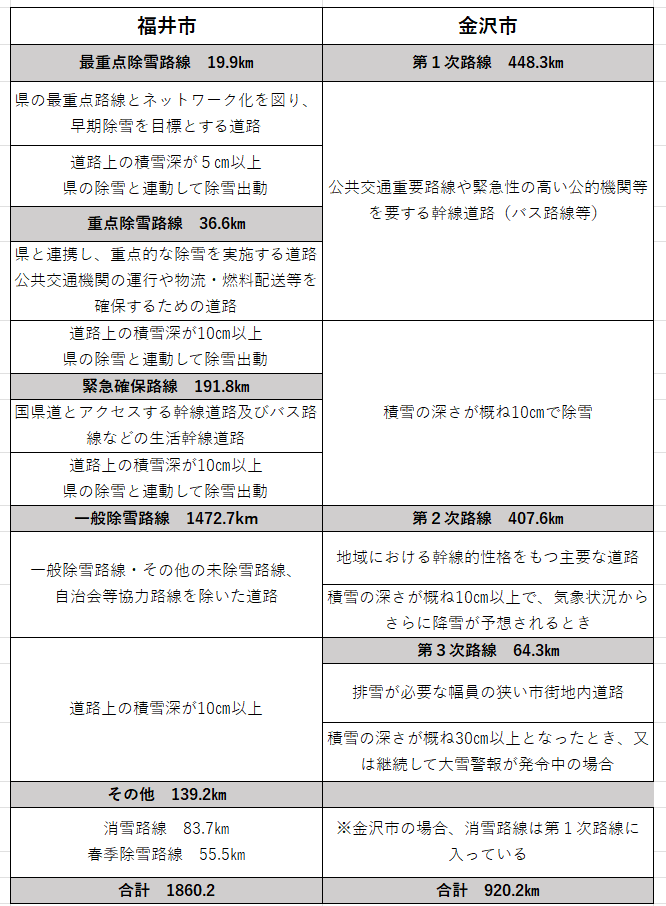

先日、福井市の除雪について視察しました。福井市は市道延長は金沢市とほぼ同じですが、その85%を市の責任で委託業者によって除雪しています。除雪率4割の金沢市とくらべ、業者さんや機械などに差があるのかと思いきや、データの通り機械数やオペレーターは金沢市のほうが上回っています。なぜ除雪率に差が出るのか見解を求めます。

-木谷土木局長

本市の除雪路線は毎年、道路除雪対策会議において交通事業者や町会連合会、除雪委託業者などに意見を図りながら、除雪計画を策定し、決定しております。市道における除雪路線は安全・安心な市民生活と経済活動、並びに交通環境の維持を目的として、公共交通重要路線や幹線道路、地域における主要な道路などを対象として1次路線から3次路線の優先順位を決定し、大雪時においても速やかにかつ継続的に除雪作業ができるよう路線を定めており、過去30年以上市道の除雪割合は4割程度となっております。近年は生活環境の変化に伴い、地域除排雪費補助制度など、各種支援制度の創設やその拡充に努めてきたところでございます。

-広田議員

以前もこのような答弁がありましたけれども、計画決定をしているのは4割でいいと別に町会連合会が言っているわけではなく、市がこうやって4割で(計画を)出すから、まぁそういう計画なんだろうとみなさん了承しているだけであると私は思いますし、もし幹線・重要路線に力点を置いていて、精一杯やっても4割なんだということなのであれば、私はもっと担い手を確保することが必要だと思います。その点もう一回お答えいただきたいと思いますが、いかがですか。

-木谷土木局長

現在、除雪計画の維持、また強化に努めるとともに、担い手の確保に努めております。

-広田議員

やはり担い手が必要だということなんですね。

2018年度の大雪の際に委託業者へのアンケートで、「除雪機械が足りていない」33%、「機械の貸し出しがあれば、除雪路線を増やせる」が33%、およそ30社もありました。今はさらに機械維持の負担は大きいはずです。

福井市では業者への機械の貸し出し、業者所有の機械を借り上げ固定費を払う、そして除雪機械の購入補助もあります。金沢市の委託業者からもこうしたニーズはあり、新規参入も私は期待できると考えます。リースや購入補助などの検討を求めますがいかがですか。

-木谷土木局長

本市では、除雪委託業者が所有する重機の賃料や損料の一部を委託料の中で固定費として負担し支援しております。今後除雪体制の強化を図るためには、まずは業者の掘り起こしとオペレーターの確保が重要と考えております。これまでも育成費補助制度など創設するなど、除雪体制の維持強化に取り組んでおります。現在のところ重機の貸し出しは除雪作業以外での使用や又貸しなど、問題も多く、重機の貸し出し及び購入に対しての新たな補助制度は現在のところ考えておりません。

-広田議員

どこでそんな問題が起こっているのかわかりませんけれども、福井市は福井の市道の除雪を行うためにリースをし、「福井市除雪作業中」と看板をつけてやっているので、他では使うことはないというふうに言っておりました。ぜひもう一度検討を求めておきたいと思います。

さらに地域への補助金についてですが、これは福井市にもあります。除雪機械が入りにくい市道の76kmに協力金を出しており、これは誰が行ったかを問わず、地元住民が小型除雪機で行っている場合も含めます。金沢市の地域除排雪活動費補助は業者さんへの発注が前提となっていますが、今業者が確保できない間の時限的な措置として、地元が行った場合にも補助する制度を創設できないか、検討を求めます。

-木谷土木局長

本市の除雪計画は、市民・事業者・行政の連携協働を基本としております。町会等に対するご支援として、地域除排雪活動費補助や道路除排雪機械購入補助制度を設けておりますが、これらの制度は除雪作業に伴う地域の経済的な負担の軽減のために実施しております。町会員の直接の人件費などの補助は考えておりません。

-広田議員

小型除雪機を使うとガソリン代が要るんですよ。だから、人件費だけではないんです。ぜひとも検討を求めます。

つぎに、年々地域除排雪活動費補助による除雪距離が増えています。そして、言い換えればこの部分は業者さんが確保できている路線ということです。いちはやく市の計画路線に組み込むよう求めますがいかがですか。

-木谷土木局長

繰り返しになりますが、市道における除雪路線は、安全・安心な市民生活と経済活動、並びに交通環境の維持を目的として交通重要路線や幹線道路、地域における主要な道路などを対象にして1次路線から3次路線の優先順位を決定して、大雪時においても速やかで継続的な除雪作業が行えるよう路線を定めております。現状の除雪体制で町会が行う除雪作業路線を市の除雪路線に振り替えることは、昭和56年、昭和60年、平成29年のような大雪時には重大な交通障害に繋がる恐れがあるため、現在は考えておりません。

(補足)わたしは、今の委託業者体制のまま除雪路線を拡大してとは言っておらず、業者さんの確保をしながら拡大することを提案しています。

-広田議員

市長、福井市はほかにも、業者さんの待機費も出し、雪捨て場として公園は100か所以上開放、住民から雪捨て場の提供があれば協力金、などたくさんの取り組みをしています。金沢市は建設業者数、従業員数が同規模中核市より多いはずです。金沢市もぜひこれらの工夫を取り入れ、路線を拡大するよう求めて次へ移ります。

・公共インフラ包括的民間委託について

除雪もしかり市道の管理責任は金沢市にあり、道路法などで法的に定められています。同じく、河川・内水、公園も自治体の責任で計画・管理されています。ところが現在金沢市は、道路をはじめ河川、公園などをまとめて民間委託する検討を始めており、今予算ではモデル地域実施の予算案が出されました。導入調査プロポーザルの趣旨には、厳しい財政状況や人員の制約があげられています。しかし、財政は計画を立てて平準化していると常に言っており、人員については、技術職職員が中核市の中でも低い水準であり、土木技師は2005年度から25%も減らしています。市長、人手不足が原因ならば体制を強化するべきではないですか。

-川畑総務局長

技術職員につきましては、近年職員定数を増加させておりまして、今年度当初におきましても土木職と建築職の定数を合わせて4人増としたところでありまして、事業量の変化も考慮して必要に応じて増員を図っております。一方で最近は、職員採用試験において技術職の申込者数が伸び悩んでおりますが、インフラの整備保全や技術伝承等の観点から、技術職の役割はますます重要になってきておりまして、引き続き採用強化の取り組みを進め、技術職員を確保していきたいと考えております。

-広田議員

増やす計画はあると。

能登半島地震、大雨や大雪を経験し、インフラをしっかり守ってほしいという声が強くなっています。そのために公務員のみなさんが重要なのはあきらかです。かほく市では震災対応のため職員定数を増やします。金沢市は職員全体を見ても中核市の中で少なく、まだ増やせるはずです。インフラに関わる職員を充実させ、これまで通り直営で行うよう求めますがいかがですか。

-村山市長

これから自治体の業務が複雑化していくという中にあって、また自治体に求められる行政サービスも増えてくるというように思っております。なるべく優秀な職員の確保に努め、そして市役所の行政サービスを維持させる努力をしていきたいというように考えております。

-広田議員

努力をしていくとのことなので、ぜひ直営で行うよう求めます。

市長、土木の職員は少ない体制の中でも市民のご要望に誠実に対応し信頼を得ています。しかしながら、今回、コンサルの調査結果を見させていただきました。市民アンケートの実施を見送ったんですね。私は市民にも意見を聞いていただきたいと思います。そして同じ3000万円をかけて調査するのなら、たとえば除雪率をどうしたら8割に拡大できるか考えてもらったらどうかと思います。今直面する課題にしっかり向き合っていただきたいと思います。次に移ります。

納税課の電話・窓口の民間委託は中止を

こうした民間委託が、税の窓口にも及んでいます。納税課の電話・窓口対応の民間委託が10月から開始予定です。市民サービスの向上をあげながらも、徴税吏員にしか許されない調査権・処分権を行使するコア業務、つまり差し押さえ業務に専念できる体制を整えようとしている。市の正職員が差し押さえに専念するために、ほかの業務は民間に委託するというものです。昨年度の総務常任委員会でも質疑しましたが、市の回答は委託業者にやっていただく一次相談は定例的な業務だとしました。しかし、滞納されている方はなんらかの事情を抱えており、どれひとつ定例的な業務などないはずです。事情をお聴きし生活相談につなげていく。それは個人情報を扱い、横の連携で様々な支援制度につなぐことができる、市職員だけの専門的業務です。業務が滞っているのならば、職員を増員すれば済むはずです。納税課の業務について、市長はどのように捉えているのか、滞納整理さえできればよいと考えているのか、見解を伺います。

-村山市長

納税課で担当しております滞納整理業務につきましては、市税収入の確保により財政の自立性を高めるとともに、税の公平性の確保の観点からも重要であると考えております。滞納の状況といっても様々だというように捉えております。これは、納税をたまたま忘れていたという方も滞納というところに入っていくとすれば、こうした窓口や電話での一次対応に特化した業務について、これは他の自治体でも実績が豊富な民間事業者に委託をする、そのことによって納税をお忘れではないですかというところから入っていく、これによって滞納を少なくしていくということもできると思います。さらに一方で、生活に困窮して市税の納付が困難な方などへの対応、同様に重要であると考えております。こうした中で、市職員については様々な相談に応じる時間を十分に確保して、市民に寄り添った対応に努めていきたいと考えています。

-広田議員

たまたま忘れていた人がなかなかいるのかどうかわかりませんけれど、多くは困って払えないという方が多いのだと思います。そうした方にどう対応するのか、寄り添うのかということが課題になりますけれども、今回の形態は委託なんですよ。金沢市からは指示が出せないんです。そんな中でどうやって市民に寄り添い、責任をもった対応になるのですか。

そして合わせて聞きますが、個人情報については企業が認証制度を取得しているのを条件としていますが、そんな条件がある中で本市市立病院では請負関連企業の社員が漏洩をすでに起こしています。納税情報は秘匿性が最も高く、市民からも理解が得られないと考えますがいかがですか。

-川畑総務局長

この業務委託は、納税課の窓口や電話での一次対応の部分のみを、他自治体でのノウハウを有する民間事業者に委託するものでありまして、滞納整理や生活に困窮する方などからの相談への対応はこれまで同様、市職員が行うこととしております。委託事業者と本市の担当する業務を明確に切り分け、適切に実施していきたいと考えております。

また個人情報に関してですが、この個人情報の保護については委託事業者の選定の際にも我々も重視しておりまして、個人情報に関する認証にとどまらず、情報セキュリティが確保され、かつ情報管理や従事者への研修の体制が整備された事業所を選定しております。

-広田議員

今回の委託先は、専門知識・経験・技術を有する事業者とされてきましたが、選ばれた会社の業種はあくまで「人事・人材サービス」と標榜されています。実際従事する方の資格や雇用形態に条件はありません。窓口の外部委託ではすでに他都市でも問題が起きています。10月からの委託は中止するよう求め、最後に、公務員は人権保障の担い手であるということを言っておきたいと思います。

市立保育所の主食提供について

補正予算案の市立保育所の主食提供についてです。保育所の主食について、3歳以上児については国からの補助がなくこれまで市立保育園では持参という形をとってきました。保育料無償化に伴い副食費までもが切り離され保護者負担となりました。しかし国の指針にもあるように給食も保育の一環であり、わが会派は公費負担するよう求めています。

主食の提供について、これまで金沢市はスペースや設備の問題で困難としてきましたが、保護者の負担を減らし、食品の衛生面に寄与できるとして環境整備の予算が今回上程されました。それはとても意義あることだと思うので、ぜひ未実施の私立保育園でもすすめていただきたい。支援を行うよう求めますがいかがですか。

-村山市長

主食提供を行うためには、施設と備品の整備が必要になります。施設整備についてはこれまでと同様に補助制度を活用いただきたいというように思っています。なお備品の購入にかかる補助制度はありませんので、公定価格や国補助制度の動向、他都市の状況などを見ながら、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。

-広田議員

どの園でも主食提供が行われ、無償となるよう引き続き求めます。

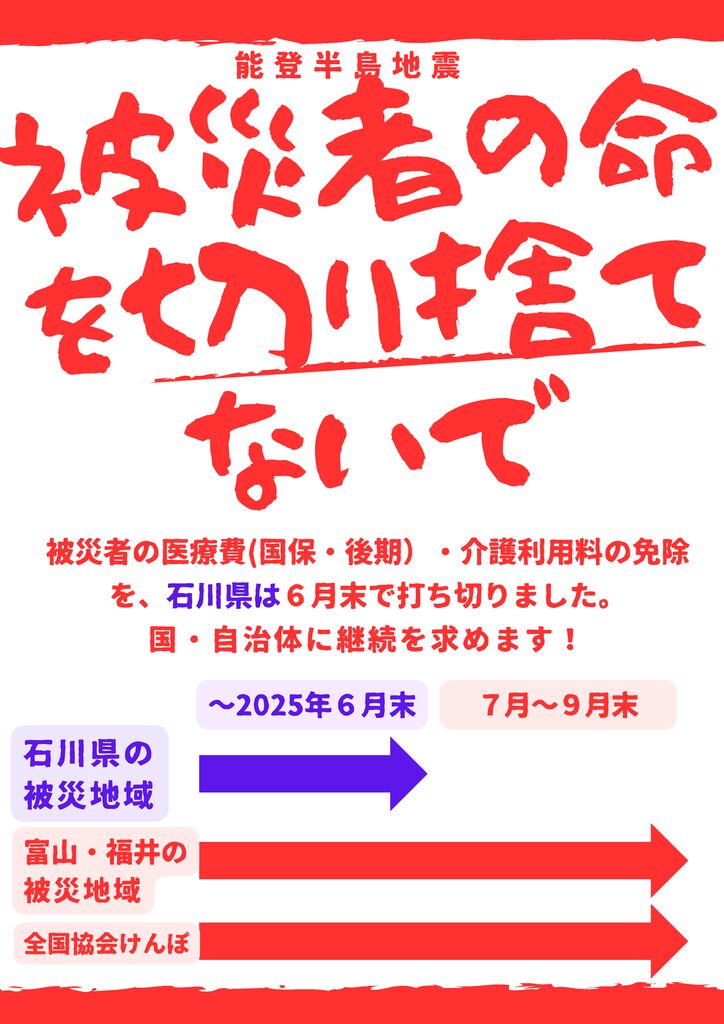

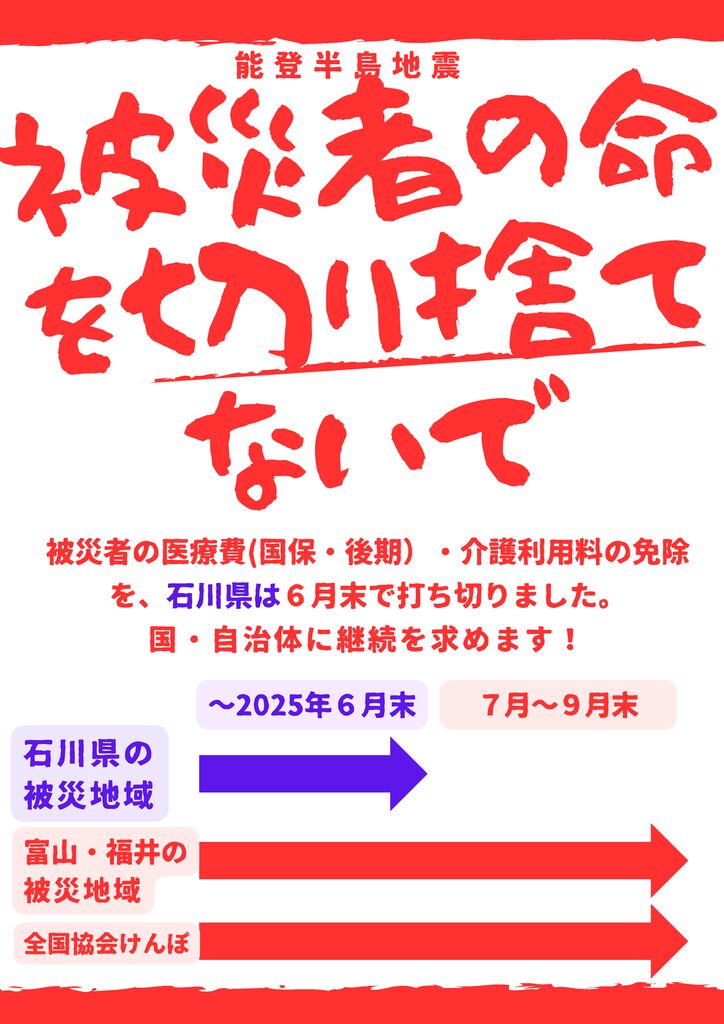

能登被災者医療費・介護利用料免除の復活を

能登被災者の医療費・介護利用料の免除が6月末に打ち切られる点について6月議会でも取り上げました。そのとき他県の様子はわかりませんでしたが、結局6月末で打ち切ったのは石川県だけなんです。富山県や福井県の被災市町は続けています。市長は6月議会で「金沢市は支援対象外。被災者が多い能登の市町においても、現時点で免除を延長する動きがないため、期間延長は考えてない」としました。県内ではその通りにはなりましたが、他県は続けており、被災者から疑問の声が寄せられています。もっとも被害を受けている石川県の市町だけが続けなかったことについて市長の見解を求めます。

-村山市長

能登半島地震の被災者に対する利用費の一部負担金の免除につきまして、石川県内、そして富山県・福井県各市町がそれぞれの実情に応じて判断したものと考えております。本市は国の財政支援の対象外であったこと、さらに被災者が多い能登の市町において免除延長する動きがみられなかったことから、期間を延長しなかったものであります。

-広田議員

石川県保険医協会が行ったアンケート最終結果です。「通院に影響がある」が85.4%、自由記述にはこうあります。「国は能登を見放した」「震災後、3週間に1回の抗がん剤治療の回数を減らすこともできず、家は全壊。家賃を払うほど余裕なし。死を待つだけです」

市長、災害関連死は現在428名にも上りました。直接死228名を大幅に超えています。これ以上命を脅かすのかと、私は考えます。制度の復活を求めます。各市町の国保財政が厳しいのであれば、市町で力を併せて県や国と再度協議してください。日銀の地下の問題で論じている場合ではありません。能登被災者の命を守るために議論していただきたいと思います。

-村山市長

今ほど申し上げたとおり、国の10月以降の支援措置が示されておらず、また能登の市町において現時点で免除を再開する動きがみられません。能登の方の動きも聞きながら、検討すべき課題だというように考えておりますが、本市としては現状では再開することは考えておりません。

(補足)国は9月末まで支援を延長していたのに、石川県の市町は6月末で打ち切った。今からでも再開、7,8月分の遡及をするべきという意味を込めた質問であったが、詳細に確認すべきだった。ただ、6月末で打ち切っておきながら、よりによって「国が10月以降の支援措置を示してない」などよく言えるなと思った。また、「仮に10月以降も国が延長を示せば検討するのか」なども含め、切り替えせず残念。

-広田議員

みなさん選挙でも議会でも「被災者支援」「能登復興」と口では言いながら、つけている予算は緊急整備地域に何億と、そして日銀の地下をどうするかとかそんな話ばかりで、肝心の能登被災者の命が奪われようとしているこのことからなぜ目を背けるのか、本当にわかりません。市長、県や国ともう一度協議をしていただくよう求めますがいかがですか。

-村山市長

被災者の声について、真摯に耳を傾けていきたいというように思いますけれども、国・県、そして能登の市町の動向、これはひとつ判断をする大きな材料だというように捉えております。

-広田議員

財政支援があればやれるんですよ。ぜひとも市町のみなさんと協力して求めていただきたい。馳知事にもう一度協議を求めていただきたいと思います。

-村山市長

県あるいは能登の市町の首長とも度々お会いしてお話をしておりますけれども、各市長・町長からもそういったお話はいただいておりません。そうした中で、現状では再開することは考えておりません。

-広田議員

何で言えないんですかね。被災者はみなさんおっしゃっていますよ。病院にも行けなくなった、介護も受けられないと。みなさん方が代弁をするのが役割ではないんでしょうか。ぜひとも、市長だけではないですよ、市の職員みなさん、福祉関係、医療関係、被災者の現状を見ている土木関係のみなさんも含めて、みなさんで一丸となって金沢市から県内市町に呼び掛けて、国・県と協議しようと求めていただきたいと思います。

まとめ

中小企業・小規模企業振興基本条例を提案されている点について。文中には「自主的な努力を助長」とあるが、自主的な取り組みを可能とする環境をつくるのは行政の責任だという認識はあるかを確認し、「まさに今回条例を制定したのは、行政の責任という中で制定をさせていただきたい」という答弁。

また条例案では「経営資源の確保が特に困難な小規模事業者への配慮」ともうたわれており、小規模事業者の検討会への参画を求めたところ、「小規模企業者が属する団体の方を委員に委嘱したい」と答弁がありました。

また、大雨の関係では、わたしの身近でも頻発したがけ地の崩壊について、特に市が所有する鈴見町のがけ地について早急な対策を求めました。対策工事の測量設計に着手しており、今後被災箇所も含めた対策工事を計画的に行っていくと明言がありました。

除雪については、地域除排雪活動費補助の拡充をめぐって、地域で業者さんが確保できない状況があり、業者さんの確保について機械の貸し出しや購入補助なども提案し求めました。これまでより少し突っ込んだ回答があったと思います。引き続き除雪路線を拡充するためがんばります。

金沢市は今年度、道路や河川、公園などを民間にまとめて委託する検討をはじめています。「引き続き採用強化の取り組みを進め技術職員を確保していきたい」「市役所の行政サービスを維持させる努力をしていきたい」という答弁が得られたので、引き続き直営を求めていきます。

10月から、納税課の電話・窓口対応を民間に委託されます。当初予算では反対をし、今回も中止を求めました。市長から「市職員については様々な相談に応じる時間を十分に確保して、市民に寄り添った対応に努めていきたい」と答弁がありましたが、委託であり市からは指示が出せない状況です。個人情報の問題もあり、引き続きみていきます。

金沢市の市立保育所の主食提供がはじまることについて、私立保育所にも支援を求めました。施設整備については補助制度があるが、備品購入にかかる補助制度はないので、今後の研究課題とすると答弁。引き続き保育も給食であり、主食の提供と無償化を求めます。

能登被災者の医療費・介護利用料の免除について。国は9月末まで延長を示す中、石川県だけが6月末で打ち切った件で復活を求めました。市長からは「国の10月以降の支援措置が示されておらず、また能登の市町において現時点で免除を再開する動きがみられない。能登の方の動きも聞きながら、検討すべき課題だと考えているが、本市としては現状では再開することは考えてない」と。

国は9月末まで支援を延長していたのに、富山県や福井県は続ける中、石川県の市町だけは6月末で打ち切った。今からでも再開、7,8月分の遡及をするべきという意味を込めた質問であったが、詳細に確認すべきだった。ただ、6月末で打ち切っておきながら、よりによって「国が10月以降の支援措置を示してない」などよく言えるなと思った。また、「仮に10月以降も国が延長を示せば検討するのか」なども含め、切り替えせず。いま、署名もはじまっていますので、議会内外でがんばります。