-広田議員

質問の機会を得ましたので、日本共産党市議員団の一員として以下質問いたします。

除排雪について

除排雪路線の拡充について

まずは除排雪について伺います。1月25日早朝に観測された大雪は、積雪深64㎝、6時間降雪量は過去最大の37㎝となりました。昼夜問わず除雪にあたっていただいた委託業者のみなさまをはじめ、市の関係職員に深く感謝を申し上げます。一方で、人的被害は重症・軽傷あわせて9名、いずれも除雪作業中でした。9名のうち高齢者は7名で、90代の方も3名いらっしゃったとのことです。お見舞いを申し上げると同時に、高齢化、空き家の増加で、地域での除雪は命をも脅かしかねない事態に直面していると感じざるを得ません。市民の命とくらしを守るため、本市除排雪のさらなる改善を求め数点質問いたします。

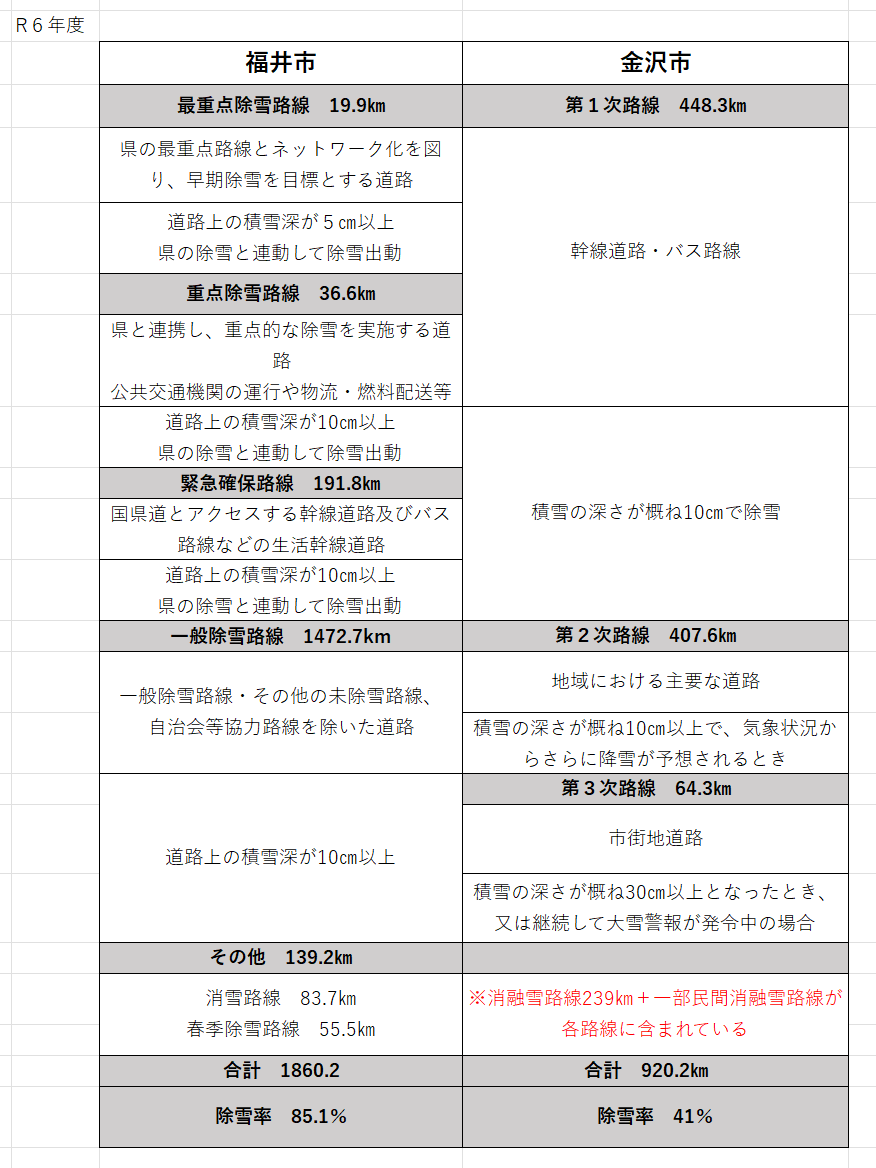

まずは、今回短時間で雪が積もったせいか、除雪される路線とそのまま雪が残っている路線がはっきりし、市民の方から「同じ町会なのに、なぜあの道は除雪されてうちの前はされないのか」という質問が寄せられました。本市が除雪する路線は予め決まっていることを除雪路線図も示しながら説明もしますが、ではなぜ、うちの前は除雪路線になっていないのかと疑問は深まります。ご存じの通り、除雪路線には1次、2次、3次路線があり、その基準も明記されています。1次路線は「幹線道路」、2次路線は「地域における主要な道路」、3次路線は「市街地道路」とあります。総合計は932.5㎞であり、市道延長およそ2200㎞のおよそ4割です。幹線道路はほぼ除雪路線ですので、残りの6割およそ1260㎞については、2次路線か3次路線になる可能性のある道路であると考えます。そこで質問ですが、どうしたら、この2次路線、3次路線に選ばれるのか、あきらかにしてください。

-木谷土木局長

現状の除雪体制では、除雪委託業者やオペレーターに限りがあります。2次路線・3次路線を大幅に増やすことは現在困難な状況でありますが、新たに除雪路線を指定する際は、町会からの要望に基づきまして委託業者を確保したうえで現地の路線状況と交通量、既存の除雪路線との調整などを総合的に検討し、毎年10月下旬に開催する市除雪対策会議で決定しております。

-広田議員

町会からの要望を受け入れているというご答弁がありました。

一方、福井市は「住宅のある市道はすべて行う」との方針で市道の85%を除雪路線としており、予算や職員体制、委託業者の体制や委託費、各種補助制度が金沢市より豊かであることはこれまでもあきらかにしてきました。一方、除雪業者数やオペレーターの数を比較すれば遜色はありません。しかも、金沢市の除雪路線には市の管理する消融雪と一部民間消融雪も含まれているため、純粋な市の機械除雪路線はおよそ3割となります。つまり職員体制や制度拡充に取り組めば金沢市でも除雪路線は拡大できるはずです。というかしなければならない。それはなぜか、道路法において市道の管理者として除雪も含めて道路を良好に保つ義務を本市は負っているからです。だからこそ財源についても、今予算は過去最大の17億の除雪費ですが、多くは地方交付税、特別交付税、補助金が充てられ、市の単費はわずかなはずです。市民の求めに対し、除雪路線の延長や除雪開始の基準、地域除雪への補助が改善されてきたことは前進だと受け止めています。しかしながら、私の除雪路線の大幅な拡大の求めに対し、市のこれまでの答弁は「除雪業者の掘り起こしやオペレーターの育成支援を進めていきたい」「GPSなどを取り入れ効率的な除雪を進めたい」と否定はしませんが、はっきり「拡大に向けて取り組む」とはおっしゃっていません。市長、除雪率、除雪路線の大幅な拡大は市民の悲願であり、私はトップの政治姿勢にかかっていると考えます。市民の苦難軽減のために「大幅な引き上げに取り組みたい」と明確にご発言いただけませんか。

-村山市長

金沢市は戦災に遭いませんでした。そして大きな地震もない。そうした中で昔からの街並みが、これは旧市街地だけではなくて各字のところの集落の中に入っても、ここは車社会を前提とした街並みがつくられてこなかった、そのような中で除雪は非常に難しい体制にあります。他都市と簡単に比べることができない、金沢市だからこその特徴だというようにも捉えております。さきほど所管局長が答弁したとおり、除雪の委託業者やオペレーターなどには限りがあります。また業者の掘り起こしや担い手の確保には努めているところではありますが、業務上では除雪路線を一気に大幅に拡大するということは非常に難しいと捉えています。一方で、昨年度からGPS機能を有する除雪管理システムを導入しまして、除雪作業の迅速化と効率化に努め、データに基づいて委託業者の担当路線を見直すなど、除雪体制の強化を図っているところであります。

-広田議員

狭隘な道路、幅員4m以下で除雪車が入れない道路は80km、数%というお答えを以前にいただいているんです。福井市だって、逆に街中が戦災に遭いましたから郊外には狭い道路があるけれども、しっかりバックアップをしている、その点から考えて、やっぱり市道の責任者として明確に答えていただきたかった。残念だと思います。

歩道除雪について

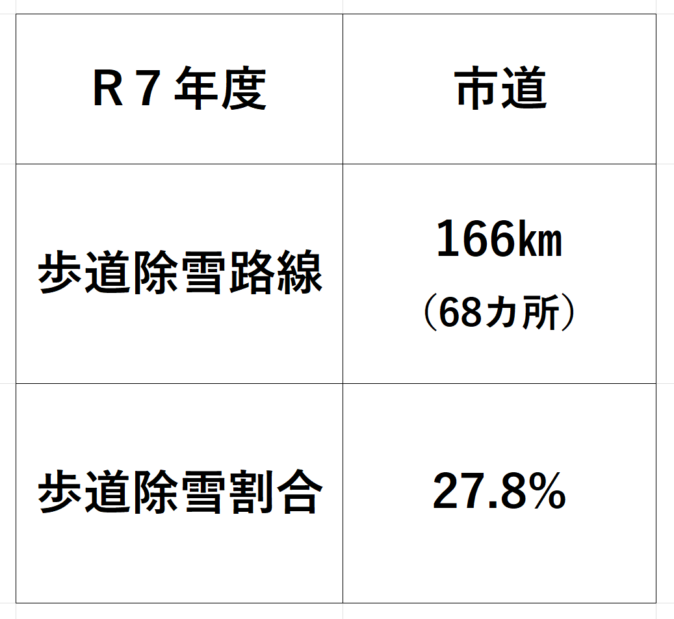

次に、歩道除雪について伺います。歩道が設置されている道路は大き目の道路が多いので、道路側の除雪はしっかり行われる場合が多いのですが、その両端の歩道は雪が積もったまま、ご高齢の方や障がいのある方、子どもたちが必死に転ばないようにしている、または車道に出て歩く姿も見かけました。金沢市は、歩道の除雪については市道を中心に、68か所およそ166キロ、総延長比では27.8%を行う計画です。歩行者通行の多いところや通学路が選ばれていますが、先日の答弁では10cm以上で除雪とのことですが実際はどのような状況なのか、そして今回はどれほど除雪が進んだのか伺います。

-木谷土木局長

歩道除雪の実施につきましては、積雪の深さが10cm以上でさらに降雪が予想されるときに、委託業者の自主判断により作業を行っております。今年1月下旬の大雪の際には、計画路線68か所のうち、66か所の除雪を実施いたしました。

-広田議員

少し現状と乖離があるのではないかと思いますけれども、あくまで業者さんの自主判断というところで、大変なみなさんからするとなかなか難しいのかなと思います。歩道も道路法にもとづく管理義務が当然あります。まずは、歩道においても計画通り100%をめざして行うべきではないか伺うとともに、今より早いタイミングで除雪に入れないのか、また通学路等、もっと除雪路線を増やすよう求めますがいかがでしょうか。

-木谷土木局長

今回、短時間でまとまった降雪によりまして、2社の除雪業者で除雪作業がひっ迫しましてオペレーター不足が生じたため、歩道除雪の2か所の路線に作業の支障が出ました。今後は大雪時のバックアップ体制を確立するなど、確実な歩道除雪に努めてまいります。タイミングについてでございますが、今年1月下旬の雪の際には、1次路線・2次路線の作業を繰り返したのちに3次路線の作業を開始しました。現状のタイミングで除雪の作業のタイミングを早くしていく、このようなことは現在除雪委託業者が不眠不休で作業しておりますオペレーターの負担の増加になることから、現状では難しいと考えております。引き続き業者の掘り起こしや担い手の確保に努めてまいります。

-広田議員

やはり他都市のように、全市歩道も含めてしっかり行うかという姿勢が問われるんだと思います。

消融雪について

次に消融雪について伺います。ご意見がとても多く寄せられていますけれども、まずは市道の消融雪についてです。各地で不具合が生じていますが、わたしは一昨年あたりから田井・田上線の水の勢いが弱く、逆にでこぼこになって苦労しているというお声を多くいただいていますが、年度予算で何か改善があるのか伺います。

-木谷土木局長

田井・田上線の消雪装置は、金浦用水を水源としておりまして、毎年水量が乏しくゴミ・砂も多く、水位の変動、取水口のゴミ詰まりにより毎年不具合が数回発生している状況です。今冬は施設の点検回数を増やすなど、維持管理に努めているところでありますが、明年度は取水口の修繕工事を実施する予定としております。今後も安定的な運転に努めてまいります。

-広田議員

しっかり水が出るように期待しています。

そして民間の消融雪について。今回ほど雪が積もると用水が埋まってしまい水が出ないとか、老朽化で水が弱いというお声が寄せられています。民間と言っても、市道であることに変わりはなく、市も除雪路線に位置付けています。市が責任を果たすべきと考えます。本市は現在、民間消融雪の調査を行っていますが、改善に向けて新年度でどのような手立てがとられるのかあきらかにしてください。

-村山市長

今年度の民間消融雪のあり方の検討ですけれども、この調査業務の中では現在施設の調査を終えて、状況の分析作業を行っているところであります。民間の消雪施設については井戸やポンプが老朽化していること、それに伴って消雪能力が低下していること、また施設管理者の高齢化と減少によって、管理体制の維持が困難な組合が増加しているということなどから、将来的な施設の維持管理に多くの課題が出てくるものと想定しております。この課題を整理をしたうえで、新年度も対策を講じていきたいと思います。

-広田議員

市民が安心してくらせる除雪、そして消融雪の確立を求め、次の質問に移ります。

金沢スタジアムについて

屋根が落下した原因究明と対策について

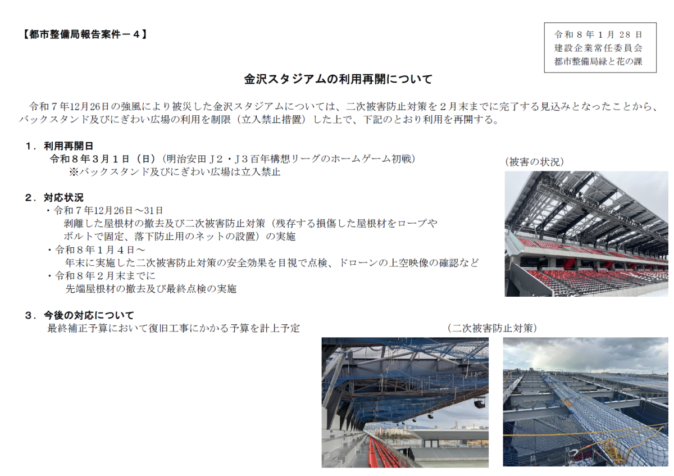

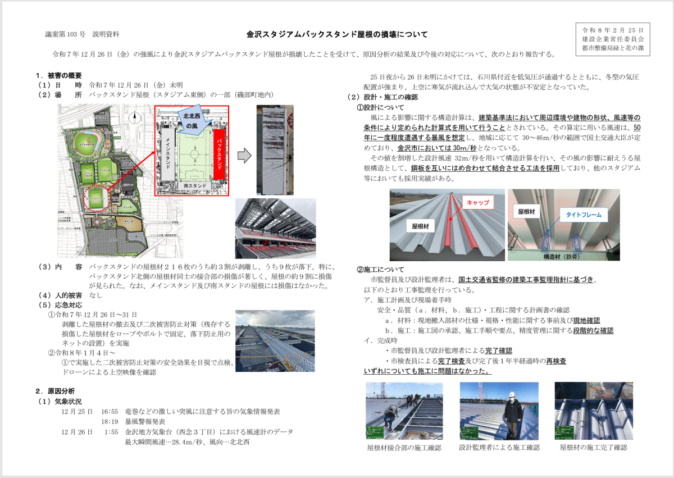

次に、金沢スタジアムの屋根が落下した件についてです。私は公共施設というものは安全が第一ですし、もし予期せぬ損傷を受けた場合は原因を真摯に究明し、次に生かすべきと考えます。12月26日未明に、金沢スタジアムのバックスタンド側の屋根があめるんパーク側に落下しました。片持ち構造の屋根で、50㎝×27.5mのガルバリウム鋼板材1枚200㎏の屋根材216枚がはめられていたところ、そのうち3割の屋根材がはがれ、9枚が外側に落下し、その後の調査で9割が損傷を受けたというものです。人的被害は幸いにしてありませんでしたが、現場の写真ではあめるんパークのすぐそばに200㎏の屋根材が散乱し、もし日中だったらとぞっとしました。市長、2024年2月供用開始から2年未満です。80億円もかけた施設なのになぜ?という疑問が寄せられています。

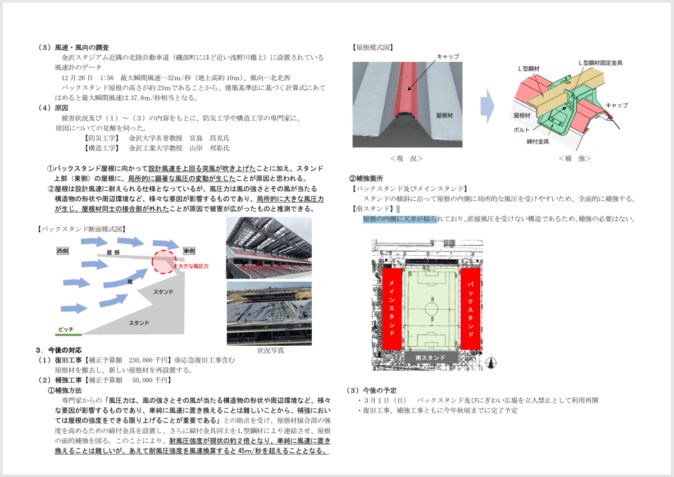

今年1月28日の建設企業常任委員会で原因について回答がありました。「被災当時の気象に関する情報を踏まえた専門家の意見では、バックスタンド屋根に向かって設計風速32m/sを上回る突風が吹き上げたことが原因であるという見解をいただいた」「スタジアムの近隣に設置されている風速計によると最大瞬間風速32m/sを記録し、屋根の高さ23mで補正すると37.8m/sとなる」というものです。一方、金沢気象台は同日の最大瞬間風速を北北西28.4m/sと発表しており、スタジアムの設計風速32m/sを超えていません。気象台の風速計は西念の合同庁舎の屋上に設置され、その高さは48.4mでありスタジアムの高さをはるかに超えています。

そこで質問です。設計に用いる基準風速は過去の気象台のデータを積み上げつくられています。なのになぜ今回、気象台の観測値を用いず、近隣の観測値をもとに報告をしたのか。そして、その観測値はどの施設のもので、なにを目的に設置されているものかを伺います。

-高木都市整備局長

被害の原因分析にあたりましては、西念3丁目にある金沢地方気象台の風速観測値を拠り所にすることが基本と考えておりますが、防災工学や構造工学の専門家から、気象台と金沢スタジアムでは風の吹き方が一様とは限らないため、スタジアムにより近い場所の観測値を利用することが望ましいとの助言を受けまして、スタジアムから約700mの場所に設置されている北陸自動車道の風速計の観測値を利用することとしました。なおこの風速計につきましては、通行規制の判断やドライバーへの注意喚起など、北陸自動車道の利用者の安全確保を目的に設置されているものとお聞きをしております。

-広田議員

やっと風速計の場所があきらかになりました。その風速計は観測の目的も異なりますし、これまで建築の基準としてきたものではないはずです。わたしはその数値を参考値として示すならまだしも、それだけを示して原因と断定する根拠に使うべきではなかったと考えます。事実に基づき、設計や工事にも立ち戻り、さまざまな角度から客観的に原因の調査・分析をするべきですがいかがですか。

-高木都市整備局長

被害の原因につきましては、当時の気象状況や被害状況の調査結果のほか、設計の考え方や施工管理の状況などを総合的に勘案し、さらに専門家による客観的な見解を得たうえで、バックスタンド屋根に向かって設計風速を上回る突風が吹き上げたことに加え、スタンド上部の屋根に局所的に顕著な風圧の変動が生じたことが原因と思われるとの推定に至ったものでございます。

-広田議員

「思われる」「推定」という言葉も入りました。委員会での報告とはまるで違うものになったと思います。委員会も公式見解ですから、今後は正しい報告をしていただくよう求めます。

ただ疑問に思う点があります。今後も予期せぬ損壊や事故などが起きた場合、原因究明の際に気象台以外のデータなども用いるということになるのでしょうか。今回はたまたま近くに観測器がありましたが、ない場合もあります。また、集めた値が気象台より低かった場合どうするのか。情報の集め方、利用の仕方によっては恣意的にならないか、懸念が残りますが今回の件も踏まえ見解を伺います。

-高木都市整備局長

スタジアム近隣の公の施設を対象にして、風速観測値の収集に努めた結果、気象業務法に基づく設置の届出がなされ、計測器検定に合格している今回の北陸自動車道の風速計から被災当時の観測値を得ることができました。この観測値をもとに、専門家の助言を踏まえて、原因分析を行ったものでございます。

-広田議員

少なくとも、気象業務法に基づいた検定に合格しているなどの条件をクリアしているということは確認できました。

それではこれからのことですが、最終補正予算案で2億8千万円を計上し復旧と補強工事を行うとの計画です。原因は究明したとしても、結果的にはスタジアムに対しさらに市民の多額の税金がそそがれるわけです。原因究明を行うと同時に、もう二度と起こさないようにするのが市の責任です。原因を踏まえ、どのような考え方でどのような補強を行うのかあきらかにしてください。

-村山市長

専門家からですが、補強方法として屋根は設計風速に耐えられる仕様とはなっているが、局所的に大きな風圧力が生じ、屋根材同士の接合部が外れたことで被害が広がったものと推測でき、補強においては屋根の強度をできる限り上げることが重要であるとの見解をいただきました。このことから、補強工事の中では従来の屋根材の接合部に新たな強固な締め付け金具を設置することとともに、接合部同士を鋼材で連結することによってバックスタンド及びメインスタンドの屋根の面的補強を図ることとしております。これによりまして、耐風圧強度が現状の約2倍となります。

-広田議員

二度と起こらないような補強を求めます。さらに確認ですが、市民の方からも言われていますが、今回は台風でもなかったわけです。今後は台風にも耐えられるような屋根になるのか。2018年の台風21号は金沢気象台で観測史上最大の最大瞬間風速44.3m/sです。磯部周辺が今回のように気象台を超える観測値を示す可能性があるとするならば、もっと大きな数値となり得ます。台風にも耐えられるのか、見解を求めます。

-高木都市整備局長

補強工事によって屋根の耐風圧強度は現状の約2倍となりますので、単純に置き換えることは難しいのですが、専門家に確認したうえで風速換算しますと、秒速47mとなります。この風速につきましては、建築基準法において秒速30mから46mまでの範囲で地域ごとに定められている基準風速の最大値に匹敵いたします。秒速46mは、台風の多い沖縄県と同程度の国内最高値でありまして、相当の耐風圧強度を確保できるものと考えております。

-広田議員

ただ今回、西念のビルの屋上で28.4m/s、だけれども磯部の10mの高速のところで1.12倍の数値をたたき出しているわけですよね。台風のその数値が単純にかけますと本当に耐えられるのかという疑問が残ります。よって、わたしは検証を続けるべきと考えています。スタジアムの屋根付近に風速計を独自に設置し観測を行うよう提案しますがいかがでしょうか。

そして合わせて、3月1日から観客も入れて試合を行うとのことですが、それまでに復旧・補強工事はもちろん終わりません。となると、施設自体が不完全な中、観客や選手を入れるというのは危険だと考えます。安全第一で、利用再開は見送り、復旧・補強工事、検証に全力をあげるべきではないでしょうか。

-村山市長

今回、屋根の補強工事を行うことによりまして強度が高まりますので、現時点で風速計の設置については考えておりません。

またスタジアムの利用についてですけれども、昨年末被災した直後に剝離した屋根材を撤去いたしました。また飛散防止のために、残存する屋根材はロープやボルトで固定するなど、応急的な安全対策を講じたところであります。さらに、利用再開に向けまして安全対策に万全を期すために、二次被害の防止対策として、先般、残るピッチ側の先端部分の屋根材についても撤去完了いたしまして、一連の安全対策についての最終点検を終えたところであります。また、復旧工事・補強工事の期間中におきましても、利用者の安全を第一に、被害のあったバックスタンドの立ち入りは制限いたします。また試合のある週末には工事を行わないなどの措置を講じることで、利用者の安全は確保できますので、3月1日の明治安田J2・J3百年構想リーグのホームゲームの初戦に施設利用を再開するものです。

-広田議員

私は工事のさ中に観客を入れるということ自体がとても危険な行為だと思いますし、スタジアムはご存知の通り、メインスタンドもあるんですね。同じ屋根構造です。そこに観客を入れると、風向きではそこに風が吹き込むんですよ。観客や選手を守れると言えないと思います。見直しを求めて、次に移ります。

2月25日の建設企業常任委員会で詳細に説明された。

国民健康保険料について

子ども子育て支援納付金分の加算について

続いて、新年度予算案で示された国民健康保険料についてです。子ども・子育て支援納付金分が上乗せされます。金沢市の国民健康保険加入者およそ7万人に総額2億円、1人当たり平均年間およそ3000円の加算です。18歳未満の方は免除されますが、子育て支援と言いつつも子育て世帯にも上乗せされます。たとえば給与収入600万円の45歳夫婦と18歳未満の子ども2人の世帯では年間12,437円の上乗せで年間66万2600円の保険料となります。もともと年収の1割以上の保険料がさらに重くなるわけです。他のすべての世帯で現状の重い負担が増えることはあっても減ることはありません。市長は、この実態をどう受け止めますか。

-村山市長

子ども・子育て支援金については、少子化が危機的な状況にある中で、社会全体で子どもや子育て世帯を支える仕組みとして国が導入するものであります。少子化対策のための財源として、医療保険と合わせて徴収する制度でありますので、新たに負担をお願いするということになります。一方で、これ以外の医療分等の保険料については、主としては県から示された標準保険料率が引き上げとなりましたが、市民生活への影響に配慮して、基金の取り崩しを行うことによって保険料率を据え置いて、負担軽減を図っているところでもあります。

-広田議員

子育て支援の財源がおかしいんですよ。政府は、子育て支援の財源を全世代と企業で担うとして、どの医療保険料にも上乗せして支援金を徴収するとしました。しかし元々、社会保険は逆進性が高く、保険者や市町村によって負担に差があるため、支援金を上乗せすると格差が広がると、国会でも厳しく指摘されてきました。特に国民健康保険は事業者負担がなく、市民に負担が直撃します。これまで金沢市は、全国市長会を通じ持続可能な制度にするため、つまり払える保険料で成り立つよう、国庫負担金割合の引き上げや国保財政基盤の強化を求めてきました。今回の加算はそれに矛盾しませんか。見解を伺います。

-村山市長

今回の支援金、重ねての答弁になりますけれども、子どもや子育て世帯を社会全体で支える新たな仕組みであります。実効性のある少子化対策によって地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性も高めるというものでもあります。全国市長会におきましては、国庫負担率割合の引き上げを求めることに合わせまして、子ども子育て施策の充実・強化についても強く要望しておりまして、いずれも保健制度の安定的な運営に不可欠であると考えています。

-広田議員

子育て支援は必要です。しかしそもそも、保険料は医療費に充てるためのもので、子育て支援は別の財源で行うべきものです。しかも金沢市の国保であるにも関わらず、国から求められた金額を医療費財源でもないのに集めなくてはならない。これは保険制度自体をゆるがしていませんか。保険者としての市長の見解を求めます。

-村山市長

子育て支援についてはすべてが税で賄われているわけではありません。例えば児童手当や保育、育児休業給付などには、税に加えて企業の拠出金や社会保険料も利用されています。なにより今般の制度設計につきましては、国において十分議論がなされたと捉えています。また少子化によって現役世代が減少すれば、将来的には医療保険制度が立ち行かなくなるという恐れもありますので、実効性ある少子化体制を強力に推し進めるということ、それは保険制度の持続可能性を高めるうえでも意義があると捉えております。

-広田議員

市長は肯定的なようですけれども、先程言いましたよね。年収の1割の保険料が子育て世帯なのにも関わらずさらに重くなるんです。あらゆる面で矛盾しています。しかもこの子ども支援分の上乗せは新年度だけで終わりません。政府は3年間かけて国全体で6000億円、8000億円、1兆円と段階的に引き上げる予定です。金沢市の国保1人当たり平均で単純計算してみても、新年度が3000円なら、2027年度は4000円、2028年度は5000円ですよ。とんでもないと思います。国へやめるよう求めていきたいと思います。お願いします。

-村山市長

議員が求めるのは自由だと思います。ただ私としては、少子化については我が国が直面する最大の危機であります。若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、重要な分岐点であります。本市としても国と同じく強い危機感をもって様々な少子化対策に取り組んでいるところであります。国において十分な議論がなされたものでありますし、国に対して制度廃止を本市から求めることは考えておりません。

-広田議員

おかしいんですよ。さきの選挙では各党が社会保険料を下げますと訴えたんですね。しかし現状は、保険料から医療費以外の財源を搾り取ろうとする、もはや隠れた増税です。保険制度も市民生活も破綻しますよ。国へ中止を求めていただくよう強く求め、次に移ります。

金沢方式について

材木消防分団の機械器具置き場について

最後に、材木消防分団機械器具置き場についてです。金沢方式の問題点が各地域であらわれています。材木消防分団では機械器具置き場について、今年度当初に市からの補助が予算化されました。しかし、この最終補正予算で全額の4552万円の補助が減額されました。つまりいったん振り出しに戻ったのです。この予算を審議する今年度当初議会の連合審査会では、私から「材木分団区域の地域住民から市が行うよう求める陳情が出ている」と示したのにもかかわらず、「地域の総意」は得ていると市長も消防局長も言い逃れ、金沢市は進めてきました。ところが、この12月末になって地元の建設委員会から今年度は工事はできず、設計から見すことが各町会長に報告されたのです。理由は資材等の高騰で工事費が2倍になるというものです。今年度の市と地元の負担割合の見直しがあったとしても、市の補助も世帯ごとの負担も足りないというものです。市長、金沢市の事業ならば、資材の高騰などがあっても補正予算で増額することができます。しかし、金沢方式による補助制度であるがゆえ、一からやり直しという事態に陥っています。市長はどのように受け止め、どうされるおつもりか伺います。

-村山市長

材木消防分団の機械器具置き場につきまして、地元負担の軽減措置を講じたうえで今年度中の整備に向けて地元と協議を進めてきたところありますが、結果として整備が遅れることになったということについては非常に残念に思っております。市としてはこれからも整備が進むように真摯に協議をさせていただきまして、できる限り支援をしていきたいと考えております。

-広田議員

支援をしたいというお言葉もありましたけれども、残念に思うだけでは不十分です。市長、消防組織は消防分団も含め、設置・管理・運営は市長の責任なんです。市の施設であり、財産なんです。なぜ住民同士がこんなに大変な思いをしなくてはならないのか。ある町会長からは、町会の中でやっと議論がまとまったのに、こんなことになったらもう住民にどう説明していいかわからない、とお声が寄せられています。建設委員会の関係者からも市の責任で施工されればこんなことにはならないというお声が上がっています。住民同士で行うのには限界があります。地元負担なく金沢市の事業として行うよう求めますがいかがですか。

-村山市長

昨年の4月から金沢方式の地元負担率を見直しをさせていただきました。負担率の見直しがなければ、さらにこの資材高騰の中で様々な地域での事業が進まなかったというように思っております。そうした中で、やはり金沢方式で行っていこうということ、これは消防団の施設整備を地元主体で行うということで、住民自治の意識を高め、地域防災への主体的な参画を促すという重要な意義を持っておりまして、こうした中での今年度の地元負担の割合の引き下げ、さらには長寿命化経費については全額市の負担といった形で支援制度を見直したところであります。事業主体のあり方については、地域コミュニティの維持・発展という観点も含めて、消防団や町会連合会等のご意見を伺いながら、引き続き今後の研究課題とさせていただきたいと思います。

-広田議員

市長は金沢方式について今議会の初日にも「地域の連帯を高める」とおっしゃっいました。しかしこの現状を見て、もうそんなふうには思わないはずです。むしろ分断を招いています。見解を伺います。

-村山市長

この金沢方式については、金沢市内各地で同じような形でこの制度に合意をいただいているというように思っております。そうした中で今回、材木分団の機械器具置き場についてまとまらなかったということは非常に残念に思っておりますけれども、引き続きこの分団の機械器具置き場の整備が進むように真摯に協議をさせていただきたいと存じます。

-広田議員

市長、消防団に関わる事業は市民の命とくらしを守る立派な公共事業なはずなんですよ。その予算が取り下げられ、一方で日銀跡地に50億円以上の予算が提案されるんです、同じタイミングで。市民に必要な事業をはばむのが金沢方式ですか。おかしいんじゃないでしょうか。今真摯にとおっしゃっていただいたなら、せめて説明会などのおりには市も同席すべきと考えますがいかがですか。

-村山市長

地域の方で合意をいただいたうえで進めるというような方式であります。そしてこの金沢方式での地域の消防分団の施設と、そして日本銀行金沢支店跡地の整備ということ、この取得については全く議論の違う話だというようにとらえております。

-広田議員

公共事業のことを、今日も金額を含めてあれこれお示しになっているので、大事な公共事業ですから、まずは市民の命と暮らしを守る、もう設計工事の話までしていた大事な公共事業が進まないことについてどう思うのかと、改めて聞きたいと思います。そして説明会、参加してください。消防局長も含めて。お願いします。

-村山市長

各消防分団の皆さま方には日頃から市民の生命・財産を守る、そのために訓練に精進していただいていることに感謝を申し上げたいというように思っております。公共事業として進まなければならないところ、これはぜひ進めていきたいと思いますし、今般も他の地区においてもこうした形で児童館等建設が進まなかったという課題が出てきております。そうした中で研究課題とさせていただきたいというような答弁をさせていただきました。今後とも消防分団の皆さま方のご努力に感謝をしながら、そして今回どのようなことができるか、できる限りの支援をしていきたいと考えております。

-油消防局長

地元が抱える問題等々につきましては、消防団を通じましていろいろお伺い、それぞれ地域の特徴としてお伺いしているところであります。様々な懸案が地域ごとでございます。ご相談等がありましたら消防局にまたご相談いただいて、一緒に考えながら打開点を見つけていきたいというふうに考えております。

-広田議員

市民のみなさんからもう説明会の中で、市はなんで来ないのかというお声があがっているんですね。もう答えきれない部分が建設委員会には出てきているから、なので、ぜひご出席をという話をしています。ご相談があればご出席もかないますよね。お願いします。

-油消防局長

まずは建設委員会の中で専属で専門的に地域で調整をなさっている方々から様々な懸案がございますので、そういった場合には建設委員会の方から我々の方にまずはお声がけいただいて、一緒に打開点を見つけていきたいというふうに思います。

-広田議員

建設委員会だけが負担するんじゃないんですよ。もちろん多くの実務的な負担を担って本当に大変なみなさんだと思いますけれども、町会長はじめ住民負担、町会長はその負担について説明をしている中で、やっぱり市が来ないと説明がつかないということに陥っているんです。ぜひ説明会への出席を求めます。もう一度お願いします。

-油消防局長

まずは地元の合意形成がなされたということで申請がなされるという流れになってございますので、まずは地元で調整にあたられている建設委員会等々の方々からまずはその懸案事項等につきましてご相談いただければ善処したいというふうに考えております。