本日、共産党市議員団の3人、および、森一敏議員、山本由起子議員と一緒に、議長に対して、先日の本会議の一般質問で行われた政党機関紙についての質問について、以上の内容で申し入れしました。

お知らせ

12月議会 最終本会議 広田みよ

わたしは日本共産党金沢市議員団を代表し討論を行います。

わが会派は、ただいま上程されました議案のうち、議案第41号「平成30年度金沢市一般会計補正予算」の一部および、議案第44号「特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」、議案第46号「金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部改正について」、議案第47号「金沢市学校設置条例について」、議案第53号「屋内交流広場の指定管理者の指定について」に反対です。

まず、議案第41号と44号については、特別職の給与に関するものです。

市長、副市長、そして私たち市議会議員など特別職のボーナスが0.05月分の引き上げとなるもので、一般職員のボーナス引き上げについては賛成ですが、特別職については、今の大変な市民生活に照らし、反対をするものです。

議案第46号については、本市に、東京23区から本社機能を移転させると、固定資産税が軽減される制度を、実績もないのに延長し、しかも税率ゼロとするものです。これは国の地方創生の「地方拠点強化税制」のメニューで、都市部と地方の格差是正のために始められたものですが、これまで本市に進出企業はなく、実態のない名ばかりの制度となっています。一部の大手企業への便宜を図るのではなく、地元企業の支援にこそ使うべきと求めておきます。議案第47号については、小学校の統廃合に係るもので、新竪町小学校と菊川町小学校の建て替え場所について拙速に進められ保護者や住民の合意が得られていない他、犀川の増水時の影響についても十分な検討がされているとは言えず地域から心配する声があがっています。議案第53号は、城北市民運動公園内の屋内交流広場について、指定管理者が指定されたものです。しかし、この指定管理者は金沢プールのオープン前に事故を起こした経緯があり、民間委託ではなく、本市が直接運営するべきです。

次に、請願と陳情についてです。

請願第31号「地方ローカル線の維持・存続に関する意見書」提出を求める請願であり賛成です。

住民の生活にも、地域社会にも大きな打撃となる鉄道路線の廃止が相次いでいます。鉄道路線の廃止が相次ぐ根本には、国鉄分割民営化の矛盾があります。「本州3社は黒字、北海道、四国、九州は赤字」という大きな格差をもたらすことを前提とした分割と、鉄道事業を利益優先、市場まかせにする民営化によって、鉄道事業の公共性、鉄道会社の社会的責任は後景に追いやられました。“市場まかせ、民間まかせ”では、全国的な鉄道路線廃止に歯止めをかけることもできません。

しかも分割民営化から30年が経過し、大都市と地方の格差が大きく拡大するなど、わが国の社会、経済情勢は大きく変化しているにもかかわらず、政府は、1980年代に描いた「分割民営の設計図」に固執し“民営化したから市場にまかせる”という無責任な姿勢をとり続けています。人口減少や地域経済の衰退で苦しんでいる地方鉄道へのまともな支援も行わず、2000年には、鉄道路線廃止を認可制から事前届け出制に規制緩和し、国が鉄道路線廃止を加速させています。

鉄道事業の公共性にふさわしく、国が公的に支えることが求められます。鉄道路線の維持は、住民の足を守り、「移動の権利・交通権」を保障するとともに、地方再生の資源を守り、大都市と地方の格差拡大に歯止めをかけるうえでも重要な課題です。全国鉄道路線網を維持し、未来に引き継ぐことは、今日の政治の重要な役割であり責任です。

請願第32号は、「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願であり賛成です。

安倍政権の与党、自民党と公明党が、2019年度の税制改定の大綱を決めました。2019年10月からの消費税の10%への増税を「確実に実施する」前提で、売り上げに影響するとされる自動車や住宅への減税措置などで、業界やメーカーの要望に応えています。自動車や住宅を買わない人には関係なく、庶民には消費税増税に加え、「増税対策」と称して行われる負担ものしかかります。消費の落ち込みが心配というなら、大企業いいなりのばらまきでなく、増税そのものをやめるべきです。日本共産党の試算では、消費税を増税しなくても、大企業に中小企業並みの負担を求めるだけで4兆円、株式売却益への低い税率などで年収1億円を超えれば負担率が逆に下がる、所得税の不公平を正すだけでも1.2兆円の財源が生まれます。消費税に頼らない税財政の実現が必要です。

請願第33号および、陳情第14号ないし陳情第17号について賛成です。

これらは、本市の宿泊税に対し導入の見直しを求めるもので、請願33号「金沢市導入の宿泊税の導入見直しを求める請願書」は宿泊税を考える会から出されており、独自の調査結果で宿泊事業者の80%は導入に反対であり、市長が本会議の中で語った「事業者はおおむね理解している」とはかけ離れた状況であること。また、条例の問題点として、客の他都市へのシフト、料金の値下げ合戦、仲介サイトで宿泊税込みの値段設定をすれば、手数料もその分負担しなければならない、など挙げておられ条例の見直しを提案しています。非課税枠を4500円以下にしても、税収が大幅に減ることはないなど、具体的な提案であり、このような議論をするための協議会の設置も求めています。

陳情第14号「金沢市導入の宿泊税見直しの陳情書」は、簡易宿泊所のみなさんから出され、簡易宿泊所は小規模であるがゆえ経費の負担が大きいこと、外国人客への説明は難しく、不払い客がいた場合、市への立替払いは強制的なものであり、認められないなどの内容です。陳情第15号「金沢市導入の宿泊税の除外を求める陳情書」は、ラブホテル経営者有志から出されています。そもそも、施設利用者は観光客ではなく市民であることや、郊外立地のため周辺自治体との競合の不利、さらに、自動精算機のシステムが宿泊税に対応できないなど、困難な状況が出されています。陳情第16号「金沢市導入の宿泊税再考に関する陳情書」は金沢旅館経営者有志の会から出されたもので、旅館特有の問題として、すでに入湯税をお客さんからいただいておりご理解をいただくことが難しい、また夕食提供を含めパッケージで売っているので、宿泊税課税のために料金を分けて算出するのは容易ではないこと、すでに一部旅行代理店から宿泊税の負担増加の拒否が出されている深刻な実態も書かれています。陳情第17号「宿泊税実施延期に関する陳情書」は、ビジネスホテル有志の方々から出されたものです。本市に宿泊される方は、観光だけではなくビジネスも多く、長期で何名も滞在する場合は経費を抑えるために近隣都市のホテルへ移動する可能性があり、結果、逆に市に入る税収が下がる可能性があること、また宿泊業はあらゆる産業とつながっており、多くの人々の雇用や賃金などに影響が出てしまう、として非課税対象の拡大や見直し期間の短縮を求めています。

これらの、請願、陳情いずれもが現場からの切実な訴えであり、来年4月から宿泊税が導入されれば最前線でお客さんから税を受け取らなくてはならないみなさんの訴えです。そして長年本市の観光やビジネスを支え、頑張ってこられた方々の訴えです。この方々の、このような不安や懸念、問題点を払拭せずして、宿泊税導入に踏み切ることは認められません。現場のみなさんを入れた協議会の設置を行い、今あげたような問題点についての対策の検討や、提案についての検討など改めて行う必要があります。

陳情第18号「金沢市内の小中学校の普通教室エアコン設置早期実現を求める陳情書」は、新日本婦人の会金沢支部から出されたものであり、普通教室へのエアコン設置を早期に行うことや、2019年の夏までに間に合わない学校への対策を求めたものです。

12月補正予算で大規模校8校に加え18校へのエアコン設置が予算化されましたが、それでも2019年の夏に間に合わないほうが多く、学校数では72校、90.4%、教室数は1064教室、83.4%、児童生徒数では28381名、82%の子どもたちにまた猛暑が襲いかかる可能性があります。少しでも早く設置を急ぐことが求められますし、間に合わない場合もさまざまな対策と工夫を行う必要があります。よってこの陳情に賛成です。

以上の議案については各常任委員会で可決し、請願、陳情は各常任委員会においていずれも否決されました。そのことに反対をするものです。以上で討論を終わります。

おおくわ初枝議員

私は、日本共産党金沢市議員団を代表して、議会議案第18号、派遣切り及び雇止めを許さない対策を求める意見書についての提案理由説明を行います。

2015年9月30日に施工された改正労働者派遣法では、派遣先が同一事業所で、派遣労働者を継続して受け入れる期間は、原則3年となりました。この9月30日で施行から3年を迎えたことから、派遣先に直接雇用されるか、不当にも、雇どめされるかの岐路に立つ労働者が多数います。

厚生労働省のホームページには、3年の派遣終了後も継続して働くことを希望する労働者に対し派遣先への直接雇用の依頼や、新たな派遣先の提供など雇用安定措置を実施しなければならない事、又、新たな派遣先が専門性を生かせない仕事や転居が必要な勤務先である場合は、適切な雇用安定措置とは言えない可能性があることなどが明記されています。

また2013年には、有期労働契約の無期労働契約への転換制度を定める労働契約法が、4月1日に施工されました。この中には、有期労働契約の無期労働契約への転換申込権が発生すると定めています。

有期労働契約とは3ヶ月、6か月、1年など期間の定めのある労働契約で、無期労働契約とは65歳などの定年まで働ける、期間の定めのない労働契約のことです。有期労働者は期間が来れば雇どめされる危険があり、又、有給休暇などの権利をとることも控えがちになります。労働契約法はこのような状況をなくそうとして、パートや、契約社員など有期雇用で働く人の有期雇用契約が繰り返し更新され、5年を超えた場合には、労働者の申し出により無期雇用契約の転換申込権を与えました。しかし5年を超える前に雇どめをされるケースが横行しています。

11月に、電機大手ソニーの、仙台テクノロジーセンターに働く約200人の派遣労働者に対して、派遣契約の打ち切りや自宅待機が相次いでいるとの報道がありました。仙台テクノロジーは、高性能の磁気テープを製造していますが、10月から製造ラインが停止、11月から自宅待機や派遣契約が打ち切りになる人も出てきました。派遣会社が新たな派遣先を紹介しなければ解雇、雇どめの危険があります。

働く人が、安心して働き続けることが出来る社会を実現するためにも、派遣切り及び雇いどめを許さず、人間らしく働ける権利を保障するため、次のことを強く要望いたします。

一つ目は、派遣会社に対して、派遣先への直接雇用の依頼などの、雇用安定措置を講ずるよう徹底して指導する事

二つ目は、派遣切りや雇止めなどに対する厳しい指導や、企業名公表などの防止策を講ずること

三つめは、正規労働者と非正規労働者の格差をなくす、同一労働同一賃金と均等待遇の実現を強く要望いたします。

議員各位におかれましては、この意見書の内容をご理解され、ご賛同いただきますようのべ、提案理由の説明を終わります。

こちらの意見書について、森尾議員が提案理由説明を行いました。

私は、日本共産党金沢市議員団を代表して議会議案第19号 放課後児童クラブの従うべき基準を堅持するよう求める意見書の提案理由の説明を行います。

放課後児童クラブは、共働きなどにより昼間、家庭に保護者がいない子どもたちに対し、放課後や学校のお休みとなる日に子どもたちの遊びと生活の場を提供し、その成長を支える大切な役割を担ってきました。

ところが、放課後児童クラブには、長年基準がなく、設備や運営は自治体ごとの判断に任されてきました。こうした中、子どもたちの安全確保や、すこやかな成長を願う保護者や関係者の取り組みが全国に広がり、国は、児童福祉法を改正し、2015年に省令で基準を施行しました。その中で、職員については、「放課後児童支援員」という資格を新設し、1クラスにつき2人以上配置する。そのうち1人は都道府県の研修を受けた放課後児童支援員とすることを「従うべき基準」として定めました。

現在、放課後児童クラブへの要望が高まり、希望する児童が増加し、施設の不足と指導員の確保が大きな課題となってきました。その指導員は、子どもたちの命をあずかり、成長をはぐくむ大切な仕事にもかかわらず、短期契約で、低賃金となっています。

仕事の内容に対して働く環境と待遇が十分確保されていないのが現状であり、そのことによって、指導員の確保が困難になっていることから、その待遇改善が急務となっています。

しかし、こうした改善を進めるのではなく、職員の配置基準の廃止や緩和をするとして、来年の通常国会に法律の改正案を提出する動きが強まっています。

その内容の一つが、現在の「従うべき基準」から「参酌すべき基準」へと変更する点です。この変更が行われると、現在定められている「1クラスにつき2人以上配置する」などが地域の実情に応じて異なる内容を定めることができ、事実上国の基準が緩和され、棚上げされかねません。

今、必要なことは、基準を緩和することではなく、賃金を上げるなどの労働環境の改善によって、職員を確保することです。

よって、この意見書は、国におかれては、放課後児童クラブの全国的な一定水準の質を確保するために放課後児童クラブの従うべき基準を堅持するよう強く要望するものです。

議員各位におかれては、この意見書の内容を理解され、賛同いただきますよう述べ、提案理由の説明を終わります。

広田みよ

私は日本共産党市議員団を代表して、認定第2号平成29年度金沢市公営企業特別会計決算認定に対して、認定できないことを表明し、討論を行います。

その主な理由について、第1に、水道事業特別会計です。水道事業では県水受水について、その契約内容の変更が行われてきました。その1つが県水受水の責任水量制です。これまでは契約水量の7割を支払うというものでしたが、平成27年度から6割に引き下げられました。その結果、年間の受水費30億円が25億7,000万円へと4億3,000万円削減となりました。

2つ目に、平成28年度、県水受水契約が変更され、1日最大受水量11万8,950トンがさらに10年間延長されました。そして、平成29年1月から能美市の県水受水開始に伴って、本市の1日最大受水量が削減されました。その結果、受水費が3,000万円削減されました。

以上のことから、29年度の決算では26年度と比べ5億5,400万円の支出削減となり、水道事業特別会計は平成28年度で14億1,871万円、平成29年度で15億5,601万円と大幅な黒字を生み出しました。したがって、水道料金の引き下げを行い、市民への還元をすべきでした。ところが、本市企業局はこの黒字額をほとんど建設改良積立に積み立て、建設改良事業の財源としました。県水受水契約の改善によってもたらされた財源は、水道料金の引き下げに用い、市民に還元すべきです。

本市の水道事業の現状と今後の方針について指摘しておきたいと思います。

本市の水道事業の現状は、県水が46%、自己水が54%となっています。その県水単価は1立米当たり99円、自己水単価は1立米当たり24.48円です。ですから、県水は自己水に比べ4倍も高いものとなっています。一方、自己水は20万5,000トンの配水能力がありながら、37%しか利用していません。こうした原因を生み出しているのが県水受水契約であり、その内容が必要以上の契約水量の上に、責任水量制となっているからです。責任水量制について、その割合が7割から6割に引き下げられたとはいえ、膨大な契約水量の6割を受け入れています。その結果、単価が自己水に比べ4倍も高い県水を受け入れ、安くておいしい自己水を約4割しか利用していません。今後、安くておいしい自己水を基本とする水道行政に切りかえることを強く求めておきます。

さらに、水道事業を含む、水道、下水、ガスについて、28年度から検診や、メーター取り換え、収納業務などの業務委託を行っており、市民の命とくらしに関わるもので、継続した対応が求められることから直営に戻すよう求めておきます。

第2に、工業用水道事業特別会計についてです。先端産業を誘致するとして造成されたテクノパークは、29年度決算時は、20割が売れ残ったままとなっています。この工業用地に進出した企業に、工業用水道を提供するとして設置され運営されているのがこの特別会計です。当初から利用する企業からの給水収益では賄えないとして、赤字は全て一般会計から補填してきました。平成29年度決算では、一般会計から収益的収入、資本的収入合わせて2,700万円が補助金として支出されています。一方、給水使用料金は開設以来20年間同じ料金となっています。

現状では、この工業用水道を利用しているのは3社に過ぎません。そのうち1社の利用が9割を占めています。事実上一握りの企業のために2,700万円の市民の税金が毎年投入され続けているのが現状です。本市の事業の失敗によって、市民に負担を押しつけている現状は到底市民の理解を得られるものではありません。以上で討論を終わります。

おおくわ初枝議員

私は、日本共産党市議員団を代表して、認定第一号、平成29年度金沢市歳入歳出決算認定について認定できないを

表明しその主な理由を述べます。

第一に、地方自治体が果たすべき市民生活と福祉の向上という本来の役割から逆行して、市民負担を増やす施策が実行されたことです。介護保険では、要支援の方のサービスを介護保険の枠から外して、総合事業に移行する事になりました。これによって多くの方が新たにサービスを見直すことを余儀なくされ、事業所にとっては経営が大変な事業所も出てきました。介護保険は、前年度に比べると黒字になっており、黒字額のうち、2億686万円を介護給付費準備基金に積み立てその結果、介御給付準備基金は合計で、8億6850万円になっています。介護保険料の引き下げを行うことが出来る財源は十分あり、高すぎる介護保

険料の引き下げを行うことは可能です。

。

国民健康保険料についても同様です。

国民健康保険には現在、非正規雇用者、年金者や無職の方が、加入者の8割を占め、高くて払えないとの市民の切実な声が、多く寄せられています。払えないとする世帯が、加入世帯の15%にのぼっていて、保険料の占める割合も、収入の10%から、12%になっている現状があります。国民健康保険の特別会計29年度決算では、10億8000万円の黒字となりました。7年連続の黒字となりその結果、国民健康保険財政調整基金は、24億5300万円に膨れ上がっています。国民健康保険を、払える保険料にしてほしいという市民の願いに応えるには、この基金の一部を取り崩し保険料の引き下げを行う事は十分可能で

す。

第2には、市民の負担を増やす一方で、大型開発事業には

多額の予算投入が続いていることです。

金沢港の港湾整備事業には、これまでも大手企業コマツのために多額の税金が投入されており、さらにクルーズ船

誘致するとして無量寺岸壁の改良工事、施設整備などの

事業費が県と市で進められています。

駅西地区での外資系ホテルの誘致と関連する事業について

も、問題です。

外資系ホテルの誘致は様々な利便をホテル側に提供し続けており、海外の大手資本を誘致する事業は認めるわけにはいきません。金沢のテクノパークは先端産業を誘致するとして造成しましたが、結果的に行き詰まり、9年間の立地はゼロでした。29年度一社が立地する運びにはなりましたが、未だ20%の土地が残っています。工業用水を維持するために毎年2700万円の税金が一般会計から投入されていることからも、呼び込み型の企業立地には反対です。地元の小売業や伝統産業を守り、地域経済に寄与す

る政策転換こそが求められます。

第3に、この間進められてきた事業や施策について指摘しておきます。マイナンバー制度の問題です。全国的にも批判が多いマイナンバー制度の実施は必要性が少ないものもあり、なかなか市民の中に浸透していません。本市の個人番号の交付数は29年度は、3万8715枚で、8.5%となっています。そのために4680万5745円もの税金が投入されています。さらなる拡大は止めるべきです。

次に家庭ごみ有料化にかかわることです。未だに市民から合意と理解が得られていません。有料化によって排出量の削減になったとは断言も、できません。一方では市民の負担は大きく新たな出費に不満の声が出ています。有料化しなくてもごみを減らすことが出来ます。有料化は中止すべきです。

第4に、正規職員の定数削減問題にも触れておきます。平成29年度本市正規職員は現員数で、3267人、非常勤職員は871人、臨時職員487人となっています。非常勤職員と臨時職員を合わせた非正規職委員は1358人となり、非正規職員の割合は29.4%となっています。各学校に配置されている校務士が削減され教育現場への影響も懸念されます。ごみ業務や学校給食の分野でも民間委託が進んでいます。正職員の配置を通じて職場の働く環境を守り市民の要望や負託にこたえる事が大切だと思います。

12月議会 一般質問全文 広田美代

①市長選挙の結果を受けて

質問の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として質問いたします。

まずは、市長に、選挙後の4年間について伺います。

先月行われた市長選挙は、本市のかじ取り役を決める大事な選挙であるにも関わらず、過去最低の24.92%の投票率でした。選挙は民主主義の土台ですから、この投票率は、わたしも選挙に関わった者として大変残念に思います。さらに、当選されたとはいえ、山野市長が獲得した票が有権者の2割、しかも、前回から2万3千票も減らしているのが実態です。

選挙戦の中で、このような市民の声を多く聞きました。「新幹線や観光ばかりで市民のく声は聞いてもらえん」「ごみ有料化も宿泊税も何をいっても結論ありきや」。ごみ有料化や宿泊税、学校の統合移転など市民のくらしに関わることが、山野市長のもとで拙速にすすめられてきました。さらにこの4年間、方向性の異なる市民団体とは会っていただけませんでした。そんな強引なやり方に対し、「選挙に行かない」それが意思表示だった、という方もいます。また、選挙直前に町会連合会からご自身の無届の後援会が違法の寄付金を集めていたことも明らかになったのです。

日頃の民主主義のありようが、市民の政治へのあきらめや無関心を生み出したのではないかと感じた選挙でした。

②今後の4年間どうするのか

しかし、今後の4年間は市民みんなの市長です。当選直後に4年でお辞めになると明言されていますが、今後4年を市民の命とくらしを守ることに全力を注いでほしいと思います。

そこで、まずは市長が選挙中や当選後に訴えていた公約について伺います。

まずは、とある演説会場で「子どもの施策、特に弱い方々の施策にこだわりをもって徹底的にやってきた」と、市長はおっしゃっていましたが、実際とは隔たりがあります。

市長、本市の介護保険料は中核市で高い方から8位、国保の資格証明書は1000件以上も発行していますし、配食サービスについては、重箱の隅をつつくように150円の補助額を減らしています。子どもの医療費も中学校卒業までで止まっています。あなたがおっしゃる弱い方々の施策とはなにか、「小児の夜間診療所開設」と答える場面がありましたが、あの施設はもともと存在していたもので移設が行われたものです。

言葉だけではなく、社会的に弱い方々の施策を本気で行っていただきたいと思いますが、いかがですか?

本市は子どもの生活実態調査を行い、深刻な実態があきらかになりました。

月々の収支が赤字という世帯が、一般世帯でも22%、相対的貧困層とした世帯では58%にもおよび、「必要な食料や衣料が買えないときもあった」という世帯もあり、カードローンなどの利用までせざるを得ない状況があることが、数値であきらかとなりました。このような深刻な実態を市長はどのように受け止め、どのような対策を行うのでしょうか。

市長の肝いりで誘致した駅西口の高級マンションには、バブル期以来の2億円の高値がつき、すでに投資家たちが買い求めているというではないですか。このような富裕層のための事業に大事な市民の土地と税金を使い、本市職員の労力を注ぐよりも、明日の食料も買えない市民のくらしを直接支えることが今やるべきことではないですか?

さて、このアンケートでは、「保護者が現在必要な支援はなにか」という項目で、一般世帯でも50%、相対的貧困層では68%の方が、「子どもの就学に係る費用の軽減」をもっとも多く選んでいます。

小中学校は義務教育で無償とは言え、教材や給食、部活などかなりの負担があると保護者は訴えます。その実態を調査するため、文科省は毎年、子どもの学習費用に関する調査を、全国小中学校の保護者の方からご協力を得て行っています。28年度の調査結果では、公立小学校 32万2千円、公立中学校 47万9千円と、義務教育ながら、かなりの負担です。

この負担を減らすためにも、学校給食費の無償化に取り組むべきではないですか。これまで教育委員会は学校給食法を理由に無料にできないと述べていましたが、法律はあくまでも負担区分が書いてあるだけで、設置者の判断で無料にすることは可能です。

つぎに、市長が選挙戦の中で繰り返し訴えていた「スポーツ文化」について伺います。

具体的には、「スポーツ文化を生活に密着したものにしてねづかせていく」というご発言が選挙中にありましたが、富樫の市民プールは紛れもなく子どもから高齢者、障がいのある方まで利用する、まさに市民の生活に密着した施設でした。市民が署名活動までして残すことを求めましたが、市長は廃止を決め、今まさに解体が進んでいます。「スポーツ文化を生活に密着したものにしてねづかせていく」という市長の考えるスポーツ文化と矛盾するのではないですか。

市長は最近、「見るスポーツ、支えるスポーツ」と言い出しました。その真意はなんでしょうか。先日、金沢アリーナ構想についてのシンポジウムがありました。中身は、政府がスポーツ産業を5.5兆円から15兆円にひきあげようとしていることや、他都市の事例も紹介され、富裕層がVIPルームで、歓談・食事しながらスポーツ観戦が出来るなどの動画を流しながら、スポーツ産業をこの金沢でも花開かせようというような展開。報道では、事業費約100億とされ、主催者である金沢アリーナ推進協議会の会長は、「スポーツ文化」の複合施設として「金沢アリーナ」を考えている。公共の投資が5,6割あれば、「回る」などすでに税金をあてにした計画のようです。市長、あなたの言う支えるスポーツは、市民から身近な施設をとりあげ特別な方だけが行うスポーツ、さらにはスポーツを利益追求の道具に利用することなのでしょうか。「金沢アリーナ構想」へ、公共用地の確保や財政的な支援などを市として行うお考えがあるのか伺います。

選挙中のNHKの世論調査では、「スポーツ」や「観光振興」よりも、「医療や福祉」「教育子育て」が圧倒的な市民からの要望です。

アリーナ構想は、市民の中から出てきた要望ではありません。

こうした箱もの事業ではなく、市民のくらしを着実に応援する予算の使い方を行うよう求めますがいかがですか。

③消費税と地方財政、社会保障

次に消費税について伺います。市長選挙は国政ではありませんが、選挙中、「消費税をやめてほしい」と求める声が本当に多くありました。

それもそのはず、安倍首相は来年消費税を10%にすると明言し税制大綱にも盛り込みましたが、GDP成長率がマイナス2.5%、個人消費だけでなく設備投資も落ち込んでいるという、2年前に10%増税を延期すると判断したときの経済状況よりさらに悪化しているもとで行うなどとは言語同断だからです。軽減税率やポイント還元などもまやかしに過ぎないと市民も見抜いています。日本共産党は、消費増税はきっぱり断念し、大企業、富裕層、タックスヘイブンの3つの税逃れをただすことで、社会保障、子育て支援、若者支援などの拡充財源をつくることを提案してきました。

さらに、地方財政の確立も、消費増税に頼るのではなく、内需の拡大と累進課税の強化、地方交付税の引き上げなどで行うべきと考えます。

そこで、消費税増税と地方財政について伺います。

政府は、偏在性の少ない安定的な地方税財政を構築するなどとして、消費税増税と地方消費税率の引き上げを進めてきました。本市で言えば、消費税が5%から8%になったことで地方消費税交付金は額面でも増えています。しかし、地方消費税率の引き上げによって地方消費税収がふえても、その分、地方交付税は減ることになるのではありませんか。2016年の国会質問の中で、当時の高市国務大臣は「地方消費税率の引き上げによる増収分は、地方交付税の交付団体においては地方交付税及び臨時財政対策債の減となって相殺される」と答えています。

市長はこの点についてどのような認識ですか?

消費税で社会保障を充実すると安倍政権は言っています。たしかに本市も5から8%に増税されたとき、増えた地方消費税分は民生費などに充当してはいますが、その分地方交付税は減っているのですから、民生費などの一部を地方消費税で置き換えたに過ぎないのです。

むしろこの間、社会保障制度自体、国が改悪を続けているのが実態です。消費税を引き上げた分とほぼ同じだけ、法人税が下げられているわけですから、社会保障にまわらないのも当然です。

しかし、国は来年度から保育の無償化を行うといいます。案の定、1年目だけ国が負担し、2年目は県市も負担という方向性が出されていますが、その分の財源はどうなるのでしょうか。保育の無償化についてどのような財政措置を予定しているのか明らかにするとともに、国に財政措置を求めるべきですがいかがでしょうか。また、給食は自己負担にする検討がされていますが、現状を後退させるもので行うべきではありませんがいかがですか。

学童保育については、充実どころか、政府は児童福祉法に基づく省令で定めている、職員の配置や資格などの「従うべき基準」を、「参酌すべき基準」に変更する方針を示しており現場や保護者からは心配の声があがっています。本市はどのように対応するのでしょうか。

次に、消費税増税が住民サービスや地方自治体の運営にどのような影響を及ぼすか伺います。

市民生活のさまざまな場面で消費税がかかるように、本市が行う業務でも消費税分の支出が増えるわけですが、とりわけ市民に影響が出やすい学校給食について伺います。

26年度に消費税が5%から8%に上がった際、本市は保護者の反対を押し切って給食費の値上げを行いました。小学校で年間3300円、中学校では4300円もの引き上げです。全体では、7600万円もの子育て世帯への負担となったのです。

来年10%の消費増税について、保護者負担を増やすべきではありませんがお考えをあきらかにしてください。

次に自治体病院への影響についてです。

消費税は、病院が医療機器や薬品、診療材料を購入する際は消費税が課税されますが、患者さんの保険診療については非課税であるため、損税となって病院経営に重くのしかかっています。

そんな中、5%から8%の消費増税によって、病院会計への影響は5300万円の支出増となったのです。

そこで、来年10%の消費増税となった場合、1年間では金沢市立病院の会計にはさらにどれほど影響が予測されるのか、あきらかにしてください。

本市の市立病院は、診療報酬の引き下げや、国から結核病棟の補助金が減らされるなど、経営は大変です。さらに消費増税が加われば、医療提供体制の維持はますます大変になるのではないですか。市民の命と健康を守る公的責任が失われかねません。これのどこが社会保障の拡充でしょうか。

このような消費増税は、市民のくらしにとっても、行政にとっても百害あって一利なし。

最初にも言いましたが、国と地方財政の確立は、消費増税に頼るのではなく、内需の拡大と累進税制の強化で行うべきです。さらに、国よりも業務量の多い地方自治体は、社会保障費をはじめ、地方が必要とする財源を十分に確保する必要があります。市長、消費税10%は中止すること、そして地方交付税の法定税率の抜本的な引き上げを国へ求めるべきですがいかがですか。

④小中学校のエアコン設置について

さて、12月補正予算について伺います。

本市の公立小中学校の普通教室におけるエアコン設置について、大規模校8校の工事費のほかに、18校の設計費・工事費が盛り込まれました。

しかし、来年の夏までにエアコン設置が間に合うのは最初の8校のみです。

市内には小中あわせて80校あるわけですが、特別支援学級を含め、来年の夏間に合わない学校は72校、90.4%、児童生徒数は28381名、82%の子どもたちが、またあの猛暑で一日の多くの時間を過ごすのです。今年の夏、私が伺った小学校では、外気36度の猛暑のとき教室の室温は、扇風機3台フル回転しても35度、日当たりによっては外気と同じ36度という教室もありました。

保護者からは当然、もっと早く設置できないのかという声が出て当然です。他都市では来年度中に完了させるというところもあります。本市ではなぜもっと早く設置ができないのか伺います。新聞などではホテル建設ラッシュで人手や業者が足りないとあります。ほかにも東京国立近代美術館工芸館や、建築文化拠点施設、第二本庁舎など本市の発注事業だけでも結構ありますが影響があるのではないでしょうか。

さらに、エアコン設置が間に合わない学校は特別教室を利用して工夫と言われていますが、音楽室やパソコンルームだけでどうやって全学級の授業を賄うのですか。現実的な対応でないことは明らかです。来年の夏までに間に合わない学校の対策を求めますがいかがですか。

また、特別支援学級も普通学級に含まれます。配慮が必要と思いますが、対策をお聞きします。

⑤上下水道、ガスの民営化の動きは

さいごに、市民の命とくらしにかかせない、上下水道や都市ガスの民営化について伺います。

12月6日の国会で水道事業の広域化や運営権の売却を推進する改定水道法が自民、公明、維新などの賛成で可決、成立しました。

「経営効率化」の名のもとに、安全性・安定性の後退や水道料金の値上げなどの懸念があり、それを裏付けるものとして、海外では水道事業の再公営化が広がっています。

本市の上水道事業は、豊富な水に恵まれるとともに、直営で多くの専門技術者たちによって、安全でおいしい水が提供されています。

検診や料金徴収など部分的に業務委託がされているのは問題ですが、基本は直営であるからこそ、もうけや効率ではなく、市民のくらしと安全が最優先されているのではないでしょうか。また、災害時の迅速な対応も直営だからこそです。

内閣が法改悪をし、いくら民営化をおしすすめようとも、決めるのは地方自治体である本市です。

わたしは水道も下水もガスも直営を堅持するべきと考えますが、この水道法の改悪を受けて、市長は上水のコンセッション方式についてどうお考えでしょうか、さらに本市はこの方式を取り入れる考えはあるのでしょうか。

さらに上下水道の共同化の検討がされていますが、業務委託の拡大や民営化につながるものではないのでしょうか。

そもそも、国が民営化を進めたがるのは、経済界の要望を受けてです。赤字が出ている自治体や今後の管の老朽化対策を取り上げあおっていますが、それは水道経営だけの問題ではなく地域間格差の中で、自治体そのものの財政基盤がぜい弱なのです。どの地域に住もうと同じレベルの公共サービスを受けられるようにすること。そのことを国に求めるべきで、大事な水道を民間に売り渡してはなりません。

以上で、質問を終わります。

-山野市長

8番 広田議員にお答えをいたします。

選挙戦において私の発言についていくつかお尋ねがございました。しっかり4年間社会的弱者の方を向いて施策に取り組むべきだというご提案をいただきました。まったく同じであります。私は常に子や孫の世代のために今の私たちがどんなことをできるのか、そんな視点で様々な施策を考えるように取り組んできました。また、弱い立場の方たちのことを、私なりに真摯に考えながら様々な施策に取り組んできました。十分に伝わっていない点があったとするならば、これから4年間そんなことを具体的にお伝えをしながらご理解をいただけるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。

子どもの生活実態調査のことについてお尋ねがございました。本市におきましても、経済的事情・生活事情などにより、子どもが十分なことができず、困難を抱えている家庭が存在をしているということが改めて明らかになりました。私もショッキングな気持ちで重く受け止めました。現在、子どもの貧困対策基本計画の策定に向けた検討を行っているところであり、今回の調査結果も踏まえ、支援体制も含め、対策を検討して参りたいというふうに思っています。この基本計画を作っていきたいというのは、一時的、対処療法的なものではなくて、長期にわたって継続的に施策を行っていかなければならない、そんな思いから基本計画をしっかりと作っていきたいと思っています。

学校給食のことについてお尋ねがございました。学校給食法により、人件費や施設整備費は設置者の負担とされていますので、本市では給食の食材費のみ保護者にご負担をいただいているところであります。就学援助制度により経済的に困っている方に対しては、給食費の全額支援をしており、学校給食費の無償化については考えてはいません。

旧市営総合プールの解体について、おかしいんではないかというお尋ねがございました。ご案内のとおり、老朽化が激しいということはご存じかと思います。耐震化がなされていないということもご存じかというふうに思います。プールであるにも拘らず漏水も起こっていますし、そのことについて調査をし、修繕をするということには多額の費用の発生もすることであります。そういう観点から平成29年4月、やむを得ず廃止をしたものであります。一方、同じ平成29年7月、金沢プールの供用を開始をしており、トップスイマーだけではありません、多くの市民・そして金沢市の近隣の多くの住民の皆さんにもご利用をいただいているところであります。

金沢アリーナ構想についてお尋ねがございました。この構想につきましては、民間主導で進められているものであり、金沢市と石川県はともにオブザーバーとして推進協議会に出席をしているところであります。今後民間主導でどのように具体的に事業が進んでいくのか、見極めていきたいと思っています。アリーナではなく市民の暮らしに予算を使うべきだということでございました。街の発展基盤の整備というものは、地域の活性化や市民生活の向上に繋がるものであり、本市の将来に不可欠なものであります。同時に市民や教育など市民生活に身近なサービスの充実も重要でありますことから、それぞれに均衡をはかりながら取り組むことが大切であると思っています。アリーナ構想につきましては先程申し上げましたように民間主導で取り組んでいられるところでありますので、今後どのように事業が進展していくのか見極めていかなければいけないと思っています。

地方消費税と地方交付税の関係についてお尋ねがございました。消費税率の見直しに伴います地方消費税率の引き上げにより、地方に配分される地方消費税交付金が増額となります。ただ増額分は地方交付税を算定するための基準財政収入額として100%算入されるため、結果として地方交付税が同額減額となりますことから、理論的には地方の財政に大きな影響はないものと考えています。

保育の無償化に伴う地方負担のことについてですが、幼児教育・保育の無償化にかかる財政措置につきましては、これは理論的には地方負担の金額が地方交付税の算定基礎となる地方財政計画に盛り込まれる方針が示されているところでありますので、今のところ国に財政支援を求めることまでは考えてはいません。ただ地方財政計画そのものは、この他にも地方単独事業等の個別の事業費の見積もり、収入額の見積もり方などにより、大きく影響を受けることでありますので、引き続き国の動向を注視していく必要があるというふうに思っています。

幼児教育・保育の無償化に伴い給食費が自己負担になるということについてお尋ねがございました。国においては今回の無償化に伴い、保護者負担が軽減されることから、これまで負担の異なっていた教育認定と保育認定の給食費について、全額自己負担とする共通化を図ったものと受け止めています。一方、全国的に幼児教育・保育の現場、さらには保護者から不安を訴える声もあるというふうにもお聞きをしておりまして、国はこれらの声に、私は真摯に応えてほしいというふうに思っています。

放課後児童クラブのことについて、国の省令改正のことについてお尋ねがございました。本市では職員については国の基準を上回る人数を配置するとともに、資格要件についても保育士資格や実務経験が必要なことなどを条例で定めています。今回、国からは基準緩和の方向性が示されたところであります。ただここは私、(広田議員と)同じ思いだと思います。やはり放課後児童クラブの質の向上を図るという点から、この対応については、私は慎重に対応をしていかなければいけないと思っています。

消費税率10%の導入につきまして、学校給食費のことについてお尋ねがございました。学校給食費の扱いにつきましては、消費税率の引き上げに伴う軽減税率の取り扱いなど、今後の詳細を見極めながら検討をしていかなければいけないというふうに思っております。消費税率の引き上げにつきましては、国家財政の再建、少子高齢化への対応を進めていくためにも、私はある程度は避けられないものではないかと考えているところであります。地方交付税につきましては、地方の税財政基盤の強化に向けて抜本的な改革が必要であると考えており、法定率の引き上げはもとより、税源配分5対5の実現、地方共有税の創設などについて引き続き、全国市長会を通じて国に求めてまいります。

学校へのエアコン整備、もっと早くできないのかというお尋ねがございました。本市では小中学校の教育環境の維持・向上に積極的に取り組んでいるところであります。そのひとつである普通教室へのエアコン設置には巨額の財政が必要でありますので、国による支援が私は不可欠であると思っています。この夏、官房長官も当時の文部科学大臣も、スピード感を持った対応をなさりました。我々としてはそのスピード感に呼応をしながら取り組んでいきたいと考えています。ただ、教育環境整備にかかる取り組みは人口等々によって、自治体によって事情は様々であります。本市におきましても、校舎や体育館の大規模改修等も計画的に進めておりますことから、エアコン整備には概ね3年程度はかかるんではないかと思っています。できる限り早期の整備に取り組みたいと考えています。今回の補正予算においても、国庫補助を有効に活用しながら、経費の一部を前倒しにしたところであります。

改正水道法についてお尋ねがございました。今回の改正は水道事業の経営基盤を強化をしたいとするものであり、その手法のひとつとしてコンセッション方式の導入がこの中で盛り込まれたものだというふうに認識をしています。ただ本市はこれまでも施設規模の適正化など、経営の効率化に積極的に努めてきたところであります。何より水は生命の維持に不可欠なものであり、安全・安心な供給を確保することが最も重要でありますことから、今のところコンセッション方式の導入は考えてはいません。また水道事業を取り巻く環境というものは、人口減少、施設の老朽化等により一層厳しさを増しているところであります。このことは、決して本市だけの問題ではありません。石川中央都市圏、全ての市・町共通の課題でもありますので、そんなことも踏まえ、4市2町が連携をし、事業の効率化を図るため、施設の共同利用・維持管理業務等の共同化を目指しているものであり、ご懸念の民営化を意図したものではありません。

私の方からは以上です。

-西尾 市立病院事務局長

市立病院に関しまして、消費税率の引き上げではどのくらいの負担増を見込んでいるのかとのお尋ねがございました。来年10月の消費税率8%から10%への引き上げに際し、市立病院での1年間の影響額を計算しますと、4000万円程度の負担増が生じるものと見込んでおります。以上でございます。

-野口 教育長

学校へのエアコン設置につきまして、はじめに来夏までにエアコン設置が間に合わない学校への対応についてお尋ねがございました。このことにつきましてはやはりしっかりと対応していかなければならないと考えております。全ての普通教室ごとに設置をされております送風機の積極的な活用を図りますとともに、エアコンが設置をされている特別教室の有効な利活用に加えて、例ですが、9月上旬に行われております、例えば中学校の運動会ですが、これを9月の中旬や下旬に延期するなどの課外活動の延期ということ、それからもう一つは気象状況を踏まえて場合によっては思い切って夏季休業日を延長したり臨時休業日等を措置するなどの取り組み、また7月に行っております野外活動の教材・題材を熱中症事故防止のために活動内容や時間を変更したり、場合によってはそういった内容を9月・10月に時期を変更して実施するなどの教育課程の柔軟な編成など、なし得る限りの配慮を行っていきたいと考えております。もうひとつ、特別支援学級への対策についてもお尋ねがございました。これにつきましても大変大事なことであり、しっかりと対応しなければいけないと思っております。これにつきましては、これまで体温調整が大変難しい児童・生徒に、状況に応じましてエアコンを整備してきておりますし、また学校長の判断におきまして気温が比較的低い、低層階へ教室を配置するなどの工夫を行っているところであります。その他に加えまして、特別支援学級は少人数でありますことから、空調のある特別教室をしっかりと活用することもそうですし、場合によっては固定されている送風機だけではなくて移動できる送風機も学校には準備されておりますのでそういったものも活用するとか。また猛暑時には交流学級との活動を控えるとか、そういった教育課程の柔軟な変更、こんなことも行いながら、これにつきましてもなし得る限りの配慮を行ってまいりたいと思っております。以上でございます。

-広田議員

エアコン設置について再度伺います。今、運動会の日程であるとか、夏季休業日の日程の変更、他にも様々な取り組みを紹介されましたけれども、是非現場の混乱や教職員の負担のないように、現場でしっかりお声を聞いて調整して進めていただくようにお願いをしたいと思いますし、送風機というものの提案がありましたけれども、私が見たときは冷風機っていうものも見ました。是非他の機械の検討も行っていただきたいと思うことと、やっぱり市長には、公共事業が今本当にたくさん行われていますので、災害級の猛暑に対応するために、その工期をどうするかということもご検討いただきたいと思います。最後に市長に、やはり子どもの生活実態調査で明らかになったのは、新幹線開業や観光で如何に経済効果があっても、市民の中には明日の食料も買えない世帯があるということなのです。なので、均衡とかってさっきおっしゃってましたけれども、やっぱり真っ先にやるべきは、今の大変な世帯・方々への直接的な支援、ということで再度ご答弁を求めます。

-山野市長

エアコン整備につきましてはスピード感を持って取り組んでいきたいというふうに思います。後ほど教育長からもお答えがあるかと思います。で、弱い立場の方たち、経済が活性化してもそういう方たちがいるということであります。で、実態調査が明らかになりました。できる限り速やかにそういう方たちに対するセーフティネットの充実に取り組んでいかなければいけないというふうに思います。まずは子どもにつきましては基本計画をしっかり策定をし、持続的・継続的な施策に取り組んでまいりたいと考えております。

-野口 教育長

今ほど、学校現場の声をしっかりと聞いてほしいというお声がございました。これまでもこまめに学校の方に回っておりますし、その中でお話も聞いているところでありますが、これからもしっかりと学校を回りながら、声をお聞きしながら反映させていきたいと思います。また今ほどありました冷風扇、これにつきましても私も現場時代に活用したことがありますので、これにつきましても研究・検討させていただければと思っております。

-広田議員

市長に再度、その公共事業、民間ホテルやいろんなものの建設もたくさん業者は人手不足だと言っておりますけれども公共事業も大変多いということで、是非工期の検討を、災害的猛暑と捉えるならば、少し検討してもよいのかなと思うのですがその点はいかがですか。

-山野市長

計画的に行われていることですので、速やかな対応をしていきたいと期待をしているところでありますけれども、計画的に行われていることですので、そこはしっかりと取り組んでいかなければいけないと思っております。

2018年12月19日 一般質問

-森尾議員

私は、日本共産党市議員団の一人として市政の三つの課題について、質問いたします。

最初に除雪対策の抜本的強化についてです。昨シーズンの冬、本市では、積雪87㎝を記録する等大雪に見舞われました。雪による影響は、道路交通網をはじめ市民生活に大きな影響をもたらしました。中でも、物流がストップし、交通手段が失われ、通勤・通学だけでなく、医療や介護の分野にも影響がひろがり、市民のいのちに関わる事例が発生しました。まさに災害ともいえる事態となりました。市民からは、はやく道路の除雪をしてほしいとの声が相次ぎました。市長!こうした市民からの声をどのようにうけとめましたか。そして、今シーズンの除雪対策にどのように反映されたのか、見解を伺います。

-山野市長

多くの市民の皆さんから、また報道の皆さん、議会の皆さんから様々なご意見もいただきました。厳しいご意見もいくつもいただきました。そんなご意見も参考にしながら、国・県・市、連携をし、さらには事業者の皆さん、市民の皆さんと力を合わせて、除雪体制をこれからも強化していきたい、そんな思いで議論を重ねてきたところであります。いくつか申し上げます。出動基準につきましては、従来積雪20cmで出動してきた2次路線から4次路線を2次路線に統一し、積雪15cmに見直し、より迅速な除雪に取り組んでいきたいと考えています。また雪害対策本部開設時には、必要に応じ市が発注した施工中の工事を一時中断をし、除雪業者を確保するほか、排雪場の増設として新たに10か所の大規模公園や地域にある街区公園を活用することとしています。また大雪時の町会等の除排雪経費に対する支援制度を設けるなど、支援の充実を図っているところであります。

-森尾議員

本市の除雪対策を抜本的に強化していくために、三つの点について伺います。第1は、本市の道路除雪計画です。今ほどおっしゃった、第1次路線、第2次路線、第3次路線と除雪対象道路は、本市の道路全体の何%に当たるのか。今回の除雪対象道路として増やしたのは、どの程度か。担当局長に伺いたいと思います。

-磯部土木局長

市道、全体延長2182kmのうち、除雪路線は882kmで約40%であります。また、除雪路線延長は、県道からの移管の他、バス路線の見直しや学校移転等に伴うもので、昨年度と比べ3.6km増やしております。

-森尾議員

市長、今の答弁のように、本市の除雪対象となっているのは市道全体の約4割にすぎません。そのほか、市道として認定されていない道路は約300㎞あると言われています。「生活道路まで除雪してほしい」との市民の要望にはこたえられない状況にあるんじゃないかと。この点、どんなふうに市長は受け止められておりますか。

-山野市長

今回の大雪につきましては、ブルドーザーを動かしている事業者数も減ったということ、また動かすオペレーターも従前に比べて大幅に減ってきているということもありました。除雪業者の掘り起こしを行いまして、約3割増の委託業者を確保することができたところであります。ただ大雪時における主要交差点部の拡幅、消雪路線のバックアップ体制の強化などを優先的に行う必要がありますことから、除雪路線延長を大幅に増やすということはなかなか物理的には難しいということも、ご理解をいただければと思います。計画路線以外の町会等による除排雪につきましては、新たに大雪時の除排雪経費に対する支援制度を設けた他、ボランティア体制の強化も図っていくことによって、引き続き、市民の皆さま方のお力添えもいただきたい、ご協力もいただきたいというふうに考えています。

-森尾議員

除雪対象道路の問題というのは、やはり除雪に係る根幹をなす問題だと私は考えています。そういう点では、今回の新たな計画案は、先程の答弁のように昨年に比べて3.6km増やしたに過ぎません。こういう状況ではなかなか、市民の要望に応えられるものではないと、この点での抜本的な強化策が必要だと考えるものです。また除排雪施設について、打ち出された計画では、本市が管理する排雪場はこれまでの5ヶ所から8ヶ所に増やすとしています。少なくとも、24ある中学校下に1ヶ所の設置が必要だと、さらには市民が身近に利用できる除排雪施設だと考えますが、この点は市長、どう考えますか。

-山野市長

今ほど森尾議員にご指摘いただきましたように、市が管理するということであります。常設の排雪場を市施設と県施設を合わせ、現行7か所ですけれども12か所を確保することとしたところであります。加えて大雪の際には、臨時排雪場として学校施設を7か所、大規模公園10か所の他、地域の街区公園を開設することとしています。

-森尾議員

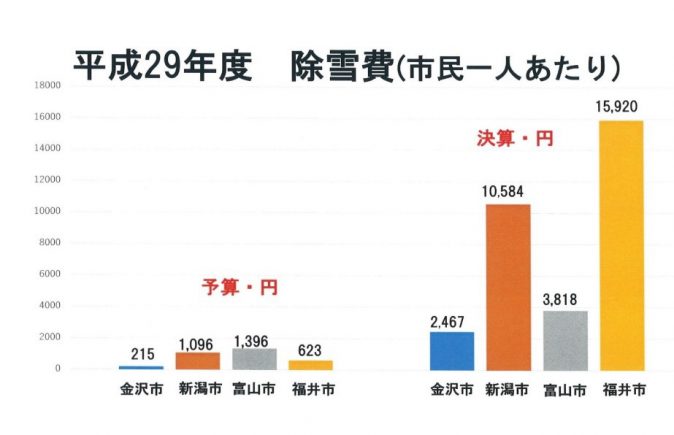

この項の最後に、除雪に関わる費用について伺います。議長の許可をいただき、パネルを示したいと思います。29年度の除雪予算と決算について、本市、新潟市、富山市、福井市での市民一人当たりの除雪費用を比較したものです。予算を見ると本市では1億円の予算、市民一人当たり215円です。新潟市は本市の5倍、富山市は6倍、福井市は3倍となっています。これを決算でみると本市は11億5千万円、市民一人当たり2467円です。新潟市は本市の4倍、富山市は1.5倍、福井市は6.5倍となっています。本市の予算も、決算額も、極めて少ないということがこのパネルでもおわかりかと思います。市長の率直な見解を伺います。

-山野市長

そのパネルには、残念ながら市域面積が入っておりません。出された都市の中で金沢市は一番市域面積が狭いということもあります。また市域面積が広いところにつきましては、人口密度が低い山間部が多いことから、もとより行政が除雪を行わなければいけない状況にあるということもご理解をいただければと思います。また、特に福井のことも出ておりましたけれども、各都市とも平年の降雪量が本市よりも多いということもありまして、地域の雪の量に違いがあるということもあります。本市は先程も申し上げましたように約3割、委託業者の掘り起こしをさせていただきました。市民協働でこれまで行ってきたという経緯もありますので、それぞれ固有の事情がありますので、歴史的経緯を含めた固有の事情も勘案をしながら、市としてなし得る限りの施策を県・国・事業者・市民の皆さんと力を合わせて取り組んでいきたいと考えています。

-森尾議員

本市議会の防災・安全対策特別委員会が青森市の除雪対策について、担当者をお招きしてお聞きしました。青森市では、除雪に関わる予算は28億円、昨年度の決算は38億円です。市民一人あたりで比較すると、予算では本市の46倍、決算では5.5倍となっています。私は、本市が学ぶべき点は何か、それは青森市が全市・全庁挙げて除雪対策を行っているという点です。従って、市道のすべてを除雪対象としております。市民あげて除排雪場の設置に取り組んでいます。市長、様々な指標や視点での言い訳は結構です。全庁挙げて、全市民挙げて、予算上も抜本的な強化をするということこそ、今求められているのではないかと思いますが、改めて見解を求めます。

-山野市長

全庁挙げて取り組んでいるところでありますし、全庁だけではなく、繰り返しになりますけれども県・国ともしっかり連携をしながら取り組んでいるところでもあります。それぞれ雪の量であったりだとか、また消雪ポンプの状況であったりだとか、違いもありますので、そういう違いも勘案をしながら議論をしなければいけないというふうに思っています。なし得る限りの施策に取り組んでまいります。

-森尾議員

私は除雪対策の抜本的な強化について三点取り上げましたので、今後本市の除雪対策についての強化策を是非一段と進めていただきたいということを申し上げ、次の問題に移りたいと思います。

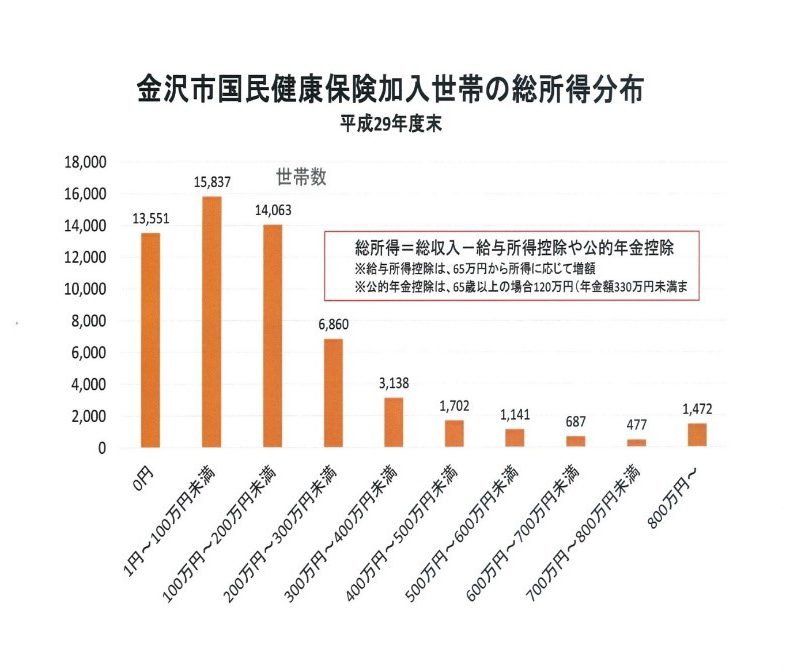

国民健康保険料の引き下げについてです。この4月から「都道府県化」が実施されました。しかし、国民健康保険のかかえる問題は、解決どころかいっそう深刻な事態となっています。本市の国民健康保険加入世帯を見てみると、所得の低い方々が圧倒的に多い実態です。総収入から給与所得控除や公的年金控除額を差し引いた総所得を見てみると年間200万円未満は、加入世帯の74%。中でも、所得申告がない方を含め総所得がゼロと言う世帯が全世帯の23%にのぼっています。市長の率直な見解を伺いたいと思います。

-山野市長

森尾議員、本市のとおっしゃいましたが、実は今ほどご指摘の点は細かい数字は差異があるにしても、国民健康保険における全国共通の構造的な課題であるというふうに思っています。ただ一方では、国民皆保険制度の最後の砦の役割を果たしていますので、ここはしっかりと守っていかなければいけないというふうに思っております。一方では、これから少子化・高齢化が進展をしていくということ、社会保険への移行の増に伴い、国民健康保険の被保険者における退職者等の割合が高くなり、被保険者の所得水準がさらに低くなっていくのではないかと懸念もあるところでもあります。全国共通の課題と認識をし、取り組んでいかなければいけないと考えています。

-森尾議員

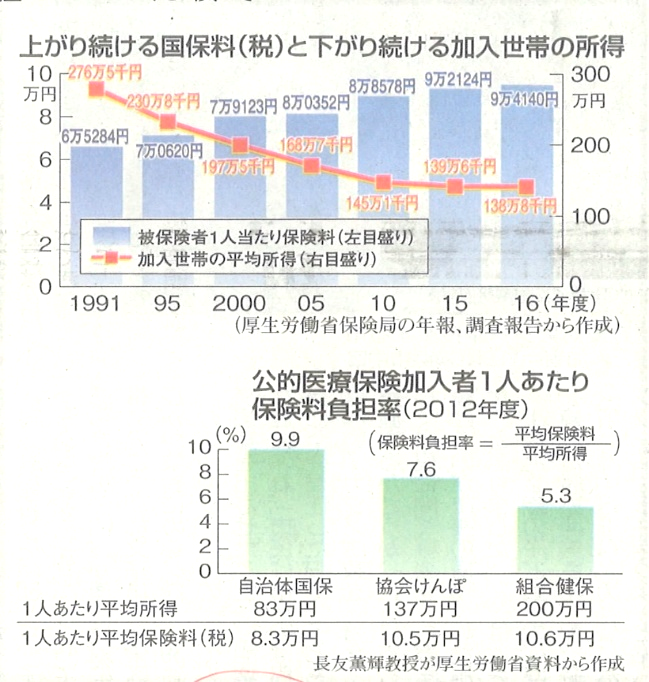

国民健康保険の加入世帯は、圧倒的に所得が低いにも関わらず保険料が高い、払えないとの悲痛な訴えが続いてます。本市の保険料がどうなっているのかというのを具体的に示しますと、65歳以上で年金暮らしの夫婦の場合、年金収入が二人で年間200万円の場合、本市の保険料は年間約14万8千円です。自営業やパートなどの給与収入が年間300万円で、3人暮らしの場合、保険料は年間約30万4千円です。二人が40歳から64歳の場合では、保険料は年間約36万5千円となります。収入の10%、12%が保険料ですから、払うのが困難です。他の協会けんぽ、組合健保と比べると国民健康保険の保険料は2倍近くも重い負担となっています。市長、こうした実態をどのように受けとめられるか見解を伺います。

-山野市長

先程申し上げましたように、国民健康保険の持つ構造的な課題であるというふうに思っています。本市もこれまでも国の制度に倣い、できる限りの取り組みを行ってきました。引き続き、保険料の負担軽減策の拡充・強化につきまして、全国市長会などを通じ国に強く働きかけてまいります。

-森尾議員

そこで、全国知事会は、国民健康保険の都道府県化への移行にともなって、財政基盤強化のために1兆円の公費負担を増やすよう国に求めています。これ以上の加入者への負担を強いることはできませんと。そして全国知事会と同じように、国に対して1兆円の公費負担を増やすよう求めるべきと考えます。また、本市としても、国民健康保険の財政的基盤強化にどう取り組んでいかれるのか、この点も市長の見解を伺いたいと思います。

-山野市長

全国知事会とおっしゃいましたけれども、確認をいたしましたところ、平成26年全国知事会の議論におきまして、当時の社会保障常任委員長さんが「被用者保険と保険料負担の格差を縮小し、国保の財政基盤を強化するために必要な財政支援のひとつの試算として例示したもの」だというふうにお聞きしています。全国知事会の総意というわけではないということもお聞きをしています。ただ一方では、それだけ切実な課題であることは間違いありません。国が責任のある財政措置を取っていくべきだというふうに思っています。引き続き国にしっかりと働きかけていかなければいけないというふうに思っています。財政基盤強化についてですけれども、国庫補助金や一般会計からの法定繰入など、法令に基づいて公費で負担するもの以外は、原則として被保険者の保険料で賄うべきものでありますが、被保険者の負担軽減のため、これまでも一般会計から多額の法定外繰入を行っているということもご理解いただければと思います。一般会計からこれ以上の繰入を行うということは私はなかなか難しいんではないかというふうに思っています。引き続き、先程国に働きかけるというふうに申し上げましたが、医療費などの支出の抑制、保険料などの収入の確保などに努めてまいります。

-森尾議員

そこで、本市の国民健康保険会計について伺いたいと思います。27年度最終補正予算でそれまで続いた黒字額16億5千万円で基金が創設されました。昨年度29年度の会計の黒字額並びに、基金残高について、担当局長から明らかにしていただきたいと思います。

-西川 保健局長

平成29年度の国民健康保険特別会計の黒字額は、10億8329万円でありますが、国からの負担金交付金の翌年度における清算後の実質の黒字額は、4億8860万円となる見込みでございます。平成29年度末の基金残高は、約24億5000万円であります。以上でございます。

-森尾議員

本市の国保会計が黒字が続いていると、そして基金残高が24億5千万円にものぼっているという点からすると、来年度の国民健康保険料を引き下げることは可能だと考えますが、市長の見解を伺いたいと思います。

-山野市長

今後の国保の財政状況を考えた場合、冒頭の議論でも少子化・高齢化のことを申し上げました。一人当たりの医療費の増加も見込まれます。より一層厳しい状況が予想をされます。基金につきましては今後、保険料の引き上げが必要となった場合において、負担緩和のための財源として効果的な活用を図っていかなければいけないというふうに考えておりまして、一時的な保険料の引き下げに使用することは考えてはいません。

-森尾議員

基金の財源などを活用して、平成28年度には総額1億円の保険料引き下げを実施しました。したがって、来年度、先程述べた基金残高が24億円に上っていることから考えても、これを活用して保険料の引き下げを実施するよう強く求めておきたいというふうに思っています。

次に、改善すべき点をふたつ伺っておきたいと思います。一つは、人頭税ともいえる均等割をやめることです。国民健康保険料は、所得に応じた所得割、一世帯ごとの平等割、被保険者一人についての均等割で保険料が算定されています。この一人につきかけられている人頭税ともいえる均等割を廃止すべきだと考えます。中でも、子どもたちにかけられている均等割りは早急に廃止すべきだと考えますが、いかがですか。二つ目の点は、被保険者証と70歳から74歳まで発行されている高齢受給者証のカードを一本化することです。すでに周辺の自治体では実施されていることから、本市でも早期に実施し利便を図るべきと、こう考えますが、見解を伺います。

-山野市長

まず、子供の均等割り、保険料の減額のことについてですけれども、新たに市独自で軽減を行うということは、他の加入者の負担を増加させるということになりますため、公平性・平等性の観点からこれはなかなか難しいと思っています。恒久的な保険料軽減は、本市独自での対応には限界があり、国の制度の中で対応すべきであり、国の責任ある財政措置が不可欠であると考えています。ただこれまでも18歳未満の子供の均等割り保険料を軽減する支援制度の創設について、全国市長会を通じて国に要望しているところでありまして、引き続きこの活動を積極的に行ってまいります。また、被保険者証と高齢受給者証の一体化のことですけれども、おっしゃるように被保険者の利便性が向上するというメリットもあります。国も省令改正で一本化証の様式を追加するとともに、都道府県主導のもと一本化を推進するように求めているところでもあります。保険料の本算定や国保の被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療保険者証の交付などの業務が同じ時期に集中すること等も踏まえ、今後研究させていただければと思っています。

-森尾議員

この項の質問の最後に、資格証明書の発行をやめることについて伺います。県内の19ある市と町のうち、10の自治体がすでに資格証明書の発行がゼロとなっています。本市では約1000件の資格証明書が発行されています。際立った数となっています。市長、加入者との話し合いと実態把握に努め、資格証明書が発行しなくてもよい状況に努めるべきではないかと考えますが、市長の見解を伺います。

-山野市長

できるだけ、お払いいただけない方には接触の機会を多く持ち、納付相談や指導に努めたいという主旨でそれは行っているところであります。保険料の納付相談につきましては、平日の勤務時間だけではなくて休日や夜間を問わず、再三直接お伺いをさせていただいているところでもありますし、電話連絡などもさせていただいているところであります。しかしながら、それでもご連絡をいただけない方、あるいは納付をいただけない方には、制度の維持と負担の公平を図る観点から、国民健康保険法の規定に従い資格証明書の発行をせざるを得ないということ、ここはやはりご理解をいただきたいと思います。なお、急に療養を受ける必要がある場合につきましては、生活状況や緊急性を考慮し、特例的に短期被保険者証を交付し、治療が受けられるように対応しているほか、18歳未満の子供や医療費の公費負担を受けている被保険者には、資格証明書を交付していないこともご理解いただければと思います。

-森尾議員

質問の最後に、コミュニティーバスの運行について伺います。市内4つのルートを走る「ふらっとバス」は、一回100円で乗車ができ、15分間隔でバスが走るという便利さもあって、市民から好評です。最初の此花ルートから20年が経過しました。4つのルートについて、現在の利用者数、財源などについて担当する局長から答弁を求めたいと思います。

-松田 都市政策局長

平成29年度のふらっとバスの4つのルートの全体の利用者数でございますが、74万7171人でございました。運行経費は1億5866万円で、その内訳でございますが、料金収入が7068万円、本市の運行負担金は8798万円でございました。

-森尾議員

この「ふらっとバス」導入に当たって、当時の市長は次のように述べています。「『中心部で営む市民の皆様の気軽な足となるコミュニティーバス』として、イタリアの小型バスを例に金沢で導入したい」としています。調べてみますと、現在の4つのルートを走る旧市街地に住んでいるのは、約9万3千人です。本市人口の2割程度ですから、市民の気軽な足となるコミュニティーバスの運行となると、残りの8割の地域でどのように具体化するかというのが私は課題だと思いますが、市長はどう考えられるでしょうか。

-山野市長

今ほど森尾議員がおっしゃいましたように、今のふらっとバス・コミュニティバスは、公共交通不便地域、街中における高齢者等の日常的な移動手段として導入を行いました。ただこれ以外の地域に市営で広げるということはなんといっても既存バス路線との競合、兼ね合いの問題もあります。財政負担のこともあります。なかなか解決すべき課題が多く、今のところ広げることは考えてはいません。なお、少子化・高齢化社会が進展する中、郊外や山間地など、公共交通が不便な地域において、通院や買い物など日常生活に必要な移動手段の確保は、私は大切な課題だという認識を持っていまして、地域住民が主体となって運営するバス等への支援制度の活用を促して参りたいと考えています。

-森尾議員

岐阜市では、地域住民、市当局、交通事業者による運営委員会が主体となって、市内19地区でコミュニティーバスが運行されています。年間利用者は47万人で、市内の84%をカバーしているとのことです。利用料金は、一回100円で、赤字は、市行政が補てんして継続した運営となっています。岐阜市の担当者にお聞ききしたところ、コミュニティーバスを市内22地区まで広げ、ほぼ市内全地域を網羅することができるとのことです。市長、岐阜市の例を考えてみるならば、市民の気軽な足となるコミュニティーバスを全ての市民が利用できるように行政として具体化していることが重要じゃないでしょうか。改めて、市長の見解を伺いたいと思います。

-山野市長

様々な自治体の事例を参考に勉強していくことは大切なことだというふうに思いますし、それぞれの事情もあるかと、歴史的経緯もあるかと思います。それらをもとに、様々な方針をお決めになっていらっしゃるんだというふうに思います。金沢市におきましても、第2次金沢交通戦略におきまして、金沢市域全体を対象に公共交通ネットワークを充実をしていきたいという思いで、実現に向け公共交通重要路線の機能強化、主要路線・生活路線などのバス路線網の再編に取り組むとともに、地域運営バス等の活用地域の拡大を図ってまいりたいと考えています。

-森尾議員

私は、市長のこの間の発言で二つの点を注目しています。その一つは、「郊外における既存のバス路線の利用促進策を具体的に提案する」という内容です。そしてもう一つ、「地域住民主体で運営するバスの支援制度の拡充も検討を重ねていきたい」と、こう発言されました。この二つの点で、具体的にどのように具体化されていかれるのか、伺っておきたいと思います。

-山野市長

今ほどご指摘いただきました二点とも、議会の皆さん、この議場においてご提案もいただき、私もなるほどなという思いで担当部署とずっと今議論を進めてきているところでもあります。利用促進策、支援制度の拡充について、今現在まさに検討を進めているところでもあります。

-森尾議員

今答弁された点での具体策に当たって、まず公共交通の利用にあたっての運賃助成を検討するとしていますが、これも広く市民を対象に検討するということが必要ではないかというのが一つ。もう一つ、地域住民主体で運営するバスの支援制度の拡充について、現在、大浦と内川地域以外には広がらないんです。その原因は、地元の財政的負担があることとか、継続した運営という点での困難があります。具体的にどんな支援策を考えておられるのか伺っておきたいと思います。

-山野市長

郊外における既存バスの利用促進策、これはバス事業者にも直接関わってきますので、行政とバス事業者とも打ち合わせ・相談をしながら決めていかなければいけないというふうに思っています。慎重にまずは取り組んでいくということを前提に検討を進めていきたいと思います。地域運営バスの支援制度の拡充につきましても、大切なことだというふうに思っておりまして、今まさに森尾議員がおっしゃった方向性で検討を進めているところであります。

-森尾議員

市内各地域からコミュニティーバスを求める声が切実に出されています。北部地域のある校下でお話を伺いました。予約しないとバスが来ない「デマンド方式」が導入されました。地域住民からは、「まんで、不便だ」との声が上がりました。バスが乗客のいないまま運行することに関係者から「空気を運んでいる」と述べたことに、町会関係者からは、次のような発言がありました。「金沢に住んでいるのにバスが通らない地域をつくったら、益々過疎化が進んでしまう。バスを通すことは、地域のきずなと文化を運んでいると考えてほしい」との話をお聞きしました。山間部の住民は、過疎化と高齢化が進み、この町で、車を運転しているのは、わし一人となってしまった。わしも運転免許証を返上しようかと思ったが、まちのもんが、何かあったらたのまんならんから頑張ってやというので、免許返上しないでがんばっている。こういう声でした。市民がコミュニティーバスを通してほしいと切実な声をあげているのはこうした背景がありますし、地域からの切実な声となっています。市長としては、こうした市民からの要望や声をどんなふうに受けとめて、今後の対策に活かされていかれるのでしょうか。その見解を伺っておきたいと思います。

-山野市長

デマンド方式は、地域の皆さんが真剣に議論をされてお決めになった方式の一つであります。文字通り日本語に直訳すれば、需要に応じて応えていくということであります。私は大変意義のあるやり方を、地元の皆さんが話し合いの結果お決めになって市が一緒に取り組んでいるところでありますので、私はその地元の皆さんの意向を大切にしていきたいというふうに思っています。繰り返しになりますけれども、先程来お話しいただいています二点につきましては、多くの関係者と意見を重ねていきながら、前向きに進めていきたいと考えております。

-森尾議員

森本・千坂地域の「公共交通を考える会」が、先日、市に対して三つの要望を提出しました。森本・千坂地域でのコミュニティーバスを通してほしいとの要望は、切実です。市として、今後の対応と方針について明らかにしていただきたいと思います。

-山野市長

地域運営バスの支援制度の活用に向けて、実はすでに森本地区の一部地域において地元の方々と協議を進めているところであり、この制度を活用していただければというふうに思っています。

-森尾議員

地域での要望にこたえて具体化が進められると、その際に市としても積極的に対応をしていくんだということで、その具体化を是非進めていただきたいというふうに思っています。

最後に、新交通システムについて市長の見解を伺いたいと思います。この市長選挙後に、市長は次のように発言されたと聞いています。「新交通システムについては、投資が大きいだけに、慎重に状況を見極める必要がある」との発言です。市長の見解を伺いたいと思います。

-山野市長

これから高齢化社会・少子化社会、それから人口減少が避けられない時代になってきます。環境負荷のことも常に考えていかなければなりません。そんなことを考えた場合、公共交通ネットワークの幹として、本市のまちづくりに不可欠な装置だというふうに思っています。現在新しい交通システムの導入に向け、昨年2月の検討委員会からご提言いただきました公共交通の利用促進、導入空間の確保など、様々な課題に向け取り組んでいるところであります。公共交通の利用促進といたしまして、今程来ずっと議論をしてきているテーマであったりだとか、様々な施策を進めていって、特に街中においては公共交通に転換をしていく、そんな思いを市民の皆様と共有していきたいと考えています。

-森尾議員

市長が、先程述べた「新交通システムについては、投資が大きいだけに、慎重に状況を見極める必要がある」という点を受け止めておきたいと思います。そして同時に、市民の切実なコミュニティーバスの要望に応えることこそ、今しなければならないということを述べて、質問を終わります。

私は、日本共産党市議員団の一員として何点かにわたり質問いたします。

まず、教職員の勤務実態についてお尋ねします。

本議会でも教師の働き方ついては何回も取り上げられ、学校を安心して働き続けられる場にすることが求められてきました。

12月6日、文部科学省は教職員の時間外勤務の上限を原則「月45時間、年360時間」とする指針案をまとめました。教員の長時間労働は社会問題となっており、その是正は早急に行うべきものです。

私は、文部科学省の指針案は勤務時間の上限を定めただけで、抜本的な解決案とは言えないと考えます。なぜなら、教育の現場で働く方々の実態を見ず、学級定員の改善なども、行われていないからです。本市の調査では、小学校で時間外勤務時間が今年の上半期にみると、平均で44時間24分、80時間を超える働き方をしている教職員の割合は9.9%になっています。

そこでまず、教職員の時間外勤務時間が昨年度と比べて、減少しているとお聞きしていますが、どの様な取り組みが行われたのかお聞きします。私は時間外勤務時間の抜本的な改善策こそが必要だと考えます。

2007年に文科省内で学校現場の負担軽減プロヂェクトチームが設置され教育委員会及び学校に対して、現場の事務負担等の軽減を行い子どもと向き合う時間を確保することが重要であるとして業務改善を推進してきました。しかしその10年後、2016年の調査では、10年間取り組んできたのにもかかわらず、教員の勤務時間は減っていないどころかむしろ増えているというデーターが出ました。ではこの10年間に、何が起こったのかというと、学力テストが始まり英語教育が始まり、道徳の教科化が始まるといった矢継ぎ早に上からの施策が下りてきた結果、多忙化が進んだのではないかと言われています。

本市においても、学力テストが大きな負担となっているといいます。テストの準備のための打ち合わせや対策が必要ですし、採点もしなければなりません。これとは別に、県が行う学力テストもあり、学校としての分析もしなければなりません。

先日、私が教員の方にお話を伺ったところ、「教員は学力テスト対策で余裕がなくなっている。学力向上のプレッシャーはかなり大きなもので、心がつぶされそうになっている」との声がありました。教員の多忙化には、学力テスト体制をはじめとした今の教育政策の下で、新しい事をどんどんさせる教育政策が行われていることに問題があります。その上、教職員の業務は膨大です。子どもがいる間は、気休め程度の休息も取れないほど忙しい時間を送っています。授業はもちろん、授業準備や教材研究、採点、様々な会議や打ち合わせなどが行われますから必然的に勤務時間が超過になり、定時に帰る教師がほとんどいないのが当たり前の状況になっています。近年では、いじめ問題や、増えている不登校生徒への対応にも取り組まねばなりません。保護者との関係も複雑になり、格差と貧困が広がるなかで、生徒との接し方も難しくなっています。生徒指導的に課題のある子ども、特別な支援が必要な子どもも増えています。一人一人に寄り添いながらの指導が必要になります。そういう中で、プレッシャーをうけ、教師の体の故障など健康状態が気になるところです。本市において、メンタルヘルスなどの疾患による教職員の実態と、メンタルヘルスにかかわる疾患をなくすため、どの様な手立てをとっているのかお伺いいたします。

金沢市の小学校の教員の70%近くが女性教員であることにも配慮が必要です。「全日本教職員組合青年部がとった、妊娠・出産・子育てにかかわるアンケート」の結果を見ると、「多忙で休みづらい」「代替者がなかなか見つからない」などの理由で育児休暇などの制度を「取りにくい」と4割もの方が回答しています。代替者が見つからないまま、産休に入った場合は、ほかの教員や管理職が対応せざるを得ない状況になると聞いています。そのことが多忙化にさらに拍車をかける事になっているのではないでしょうか。また、子育て中の教職員の方からは「一度子どもを保育所や学童に迎えに行き、家に送り届けたり、そばに置いたりして学校に戻って仕事をしている。夜の8時を過ぎることも珍しくなく、パソコンで退社時間を管理されているが本当の時間は入力しない」と言われました。

こうした現状があるにもかかわらず、政府や自民党は1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。余裕があるときにまとめて休みを取れるとする制度のようですが、これも教員の方のお話では、「学校には閑散期なんてない。一年を通して忙しすぎて余計に働いた分を取り返す時なんてない。むしろ導入されれば、異常な長時間労働が制度化されることにもなりかねない」とのことでした。

これらの問題を解決するためには、1年単位の変形労働時間制の導入ではなく、教職員の数を増やす事、行事を見直すこと、そのほかに、教師同士がコミュニケーションを円滑に取ることも必要だとしており、会議の短縮、管理職からの声かけの見直しなどが、現場の教員の調査結果として出ています。

国は学校業務のスリム化を提案しています。「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の三種類に分けて多岐にわたって振り分け対応するとしています。本市においても教職員が本務に専念する為の取り組む方策について話し合いが行われたとお聞きしています。教職員の負担軽減に向けて、現場からの意見にしっかり答え、実効性のある改善策をどの様に進めていくのか、お伺いいたします。

教員の定数を増やすことについては、本年3月議会で教育長も「国による教職員の定数改善が不可欠であり、中核市教育長会などを通して、引き続き国に働きかけていきたいと考えている」と答弁されています。点数を上げることにこだわるのではなく、子どもの心を育てるという本来の教育の原点に立ち戻り、安心して子育てをしながら働くことが出来る学校の環境整備が必要であることを申し上げて、次の質問に移ります。

市営住宅についてお尋ねします。

本市では公営住宅を取り巻く環境が少子高齢の進行とともに大きく変化し人口減少社会を迎えています。こうした変化を踏まえ、本市においては「住みたいまち、暮らし続けたい「交流拠点都市金沢」の住まい・くらしづくり」の基本理念のもと、市営住宅は人口減少社会においても住宅に困窮する社会的弱者に対する受け皿としての役割が高まっており、既存ストックの機能改善と福祉部局との連携により福祉を意識した市営住宅行政の実践が大切だ」としています。その上でいくつか質問をさせていただきます。

先ず市営住宅の入居要件である連帯保証人問題です。入居が決まっても連帯保証人の確保ができないと、市営住宅には入居できません。保証人がいないため申込み自体をあきらめたり、折角入居が決まっても断念せざるを得なかった、という方がいらっしゃったとも聞いています。国土交通省は、平成27年度、69都道府県で調査を行い、その結果、保証人を確保できない事により入居辞退した方は11都道府県で65件あったとしています。そこで、国土交通省は事業主である自治体に示してきた「公営住宅管理標準条例案」を見直し、連帯保証人の義務付けを行わないとする通知を本年3月30日に出しました。改正の理由には民法改正での債権関係の規定の見直しと、単身高齢者の増加があります。説明では「住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という、公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できない為入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきと考えられる。」としています。国の通知は平成14年にもでていました。公営住宅が住宅に困窮する低所得者の居住の安定を図ることをその役割としていることに鑑みると入居者の努力にかかわらず、保証人が見つからない場合は保証人の免除を行うべきであるとしていました。本市においてもこの通達の趣旨に沿って、連帯保証人がいなくても入居ができる制度を整えるべきかと思いますがいかがでしょうか。お伺いいたします。

この質問の二番目として、現在市営住宅に入居されている方からの相談を取り上げます。

その方は80代の女性の方です。週に三回人工透析をされています。今年の夏の異常気象で体に不調をきたし、その上、大腿骨骨折で長い入院生活を送られました。住まいが団地の2階のため階段の上り下りができる様に、病院でリハビリを受けて退院してきました。週3回の透析がある日は、階段の上り下りに見守り介護がつきますが、年末年始になれば介護の方が休みになるため、入院をしなければなりません。その方は、「1階に住んでいたならば、時間はかかるかもしれないが一人で家から出て車に乗ることができる。しかし、住み替えとなれば敷金を払わなければならない。年金生活で日々の暮らしがギリギリのため、住み替えはあきらめている。」と、おっしゃっています。

金沢市営住宅条例の中には「市長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免または徴収の猶予をすることができる。」としています。これまでに敷金の減免が運用された状況についてお伺いするとともに、住み替えにおいては、要介護や低所得の方の理由に配慮し、住み替え時の敷金の免除などの措置が出来るようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。

この質問の最後に市営住宅の避難訓練のことでお伺いいたします。

避難訓練は各地域いろんな形で行われていますが、公営住宅に住んでいる方も地域の避難訓練に参加しているとお聞きします。しかしなにぶんにも高齢の方が多くいらっしゃるため伝達することが、大変です。団地内の広場や公園が一次避難場所になっていますが、まずそこに集まること自体が困難だともお聞きしました。本年は災害が多発し、本市でも大雨による避難指示が出たことは記憶に新しいところです。さらに外国の方の入居も増えており、避難訓練は複雑さも増しています。避難訓練を町会任せにするのではなく、団地内のハザードマップを作成し各戸に配布して避難経路を明確にすることが必要と思いますが、いかがでしょうか。

次に、ごみ対策についてお尋ねいたします。

まず、プラスチック系ごみの対策について伺います。

本市は、来年4月から容器包装プラスチックの回収回数を増やすとしていますが、その要因となったのは、容器包装プラスチックごみの3割以上の増加によるものです。わが党は、排出される家庭ごみのなかで燃やすごみや埋め立てごみが減ったのは、ごみの移動が起こっていると指摘してきましたが、容器包装プラスチックごみの3割以上増加しているという数値が、そのことを証明していると考えませんか。また、民間に排出されたものの中にも容器包装プラスチックごみはあります。その量をあきらかにしていください。

分別意識が高まることは大事ですが、国際的にはすでにプラスチックごみは分別だけでは済まないという認識です。中国がプラスチックの受け入れを中止し、また海洋プラスチック汚染も深刻になっています。そもそもプラスチックごみ、すなわちプラスチック製品を生み出さない取り組みが必要ではないでしょうか。スーパーなどではレジ袋の有料化が進んでいますが、ドラッグストアやコンビニではまだ袋がもらえます。国へ拡大生産者責任制を強める声を、あげるべきですし、本市として、独自の取り組みも行うべきですがいかがですか。

加えて、本市はプラスチック系ごみを回収し、容器包装リサイクル協会に売り渡しているところですが、歳出歳入の面ではどのような状況なのか、また、中国が受け入れを中止したことで、国内のプラスチックが過剰となり買い取り単価が下がらないのか。あきらかにしてください。

次に事業系ごみについて伺います。ごみ袋が高くなったことで、市民は、生活を守るためにその袋を少しでも使わないようにしているところです。しかし、一方で事業系ごみはどうでしょうか。9月議会でのご報告でも依然として、事業系ごみは減ったとは言えない現状です。

事業系一般廃棄物については、市が受け入れている燃やすごみ、埋め立てごみについて料金を引き上げているはずですが、その影響はコスト対策にとってどのように出ているのでしょうか。分別したり減らしたりした方が安いという経営状況になっているのでしょうか。お伺いいたします。

さらに、大規模な事業所については、法律や条例に基づいて「廃棄物減量化計画」で前年度の実績や来年度の目標を報告する義務があります。その報告はきちんと出されているのでしょうか。提出は毎年度の5月末としていますがその時点での提出率をあきらかにしてください。

また、460を超える事業所の計画については、市議員団の調査では提出はされていても記入漏れや計算間違い、目標設定もされていないことも見受けられました。廃棄物処理が事業者の社会的責任であるという位置づけがまだ弱い企業があるように見受けられます。本市としてどのような指導を行っているのか、あきらかにしてください。

さらに、記入はしっかりされている企業についても、古紙や生ごみ、びんについてはリサイクルの難しさが浮き彫りになっています。このあたりの本市の方策はあるのでしょうか。お伺いいたします。

廃棄物処理や資源化と言っても、利益を生み出さねばならない企業にとっては後回しになりがちな分野です。本市でもそうであるように、採算のとれる部門ではありません。しかし、社会的責任のある企業のみなさんには会社イメージだけではなく、環境について本気であたっていただきたいと考えます。その点では、札幌市は事業系ごみについて具体的に取り組んでいます。見える化支援と称し、実績報告書の内容やごみの排出状況等を確認する事前調査の結果から、一般ごみの組成や古紙リサイクル余地を可視化させ、個々の事業所にあった手法を提案し、古紙リサイクル活動の支援を行っています。そのような具体的かつ丁寧な取り組みをすすめるお考えはありませんか。お伺いして、質問を終わります

-山野市長

7番 大桑議員にお答えをいたします。

まず市営住宅のことについてお尋ねがございました。

連帯保証人のことであります。国が示した標準条例案は、2020年4月の改正民法施行を見据えたものであります。各自治体は地域の実情を総合的に勘案し対応するというふうにされています。連帯保証人、家賃の保証のことばかりおっしゃっておられました。もちろんそういう側面もありますが、緊急時の連絡先として大変大切な役割を担っているところであります。家賃の保証という意味では、民法改正による保証極度額の設定で負担が軽減をされるということでもあります。ただ一方では、今言ったような緊急時の連絡先の大切な役割等もありますので、そういうことも踏まえながら、県であったり他都市の動向も参考にしながら適切に対応をしていきたいというふうに考えています。

敷金・住み替えのことについてお尋ねがございました。これまでも歩行等に障害がある方から、希望があれば居住する部屋の入居契約を解除し、新たな契約として1階の部屋に住み替えをいただいているということはあります。その際、従前の敷金はお返しをしているところであります。一般的に住み替え前後の敷金の差は小さいものでありまして、時には返還金の方が大きいというケースもあります。そういうことから減免や猶予ということは行ってはいません。住み替えに要する費用は、やはり自己負担が原則であります。現状では過度な負担とはなっていないというふうに思っておりまして、無償化をすることまでは考えてはいません。

災害時の対応についてお尋ねがございました。市営住宅においては、平素から非常灯や避難器具の定期点検も行っているほか、避難通路などに障害となるものを置かないように指導をし、災害等の発生に備えているところであります。また団地ごとに災害時の一時避難場所を決め、避難訓練等を通じ住民への周知を図っているところでもあります。今後、町会や市が委嘱している住宅管理人を通じ、一層の周知に努めてまいります。

ごみの問題について何点かお尋ねがございました。民間が出した量も把握することが大切ではないかということでした。ごみの排出量や資源回収量は、国が定めた基準で集計することとされています。これは金沢市独自ではありません。全国一律の基準で行っていることであります。民間が独自のルートで回収した容器包装プラスチックの量につきましては、市への報告義務がないことから、把握がこれはもう物理的に難しいということをご理解をいただきたいと思います。何度も申し上げますがこれは金沢市独自ではありません。国が定めた基準で行っているところでもあります。また民間等も含めた、社会全体でのプラスチックごみの対策は、やはりこれは同じ思い、大変重要であるというように思っています。市としましても明年4月から第5週目がある月の容器包装プラスチックの収集回数を増やすことで、市民・事業者の協力を得ながら、より一層の資源化の推進をしていきます。

生産者責任をもっと求めていくべきではないかということであり、さらに市独自の取り組みについてもお尋ねがございました。これまでも全国都市清掃会議を通じまして、拡大生産者責任を明確にするための法制度の整備を国に要望をしているところであります。本市におきましてもレジ袋の削減を図るため、スーパーなどとの協定を締結するとともに、マイバッグの活用を働きかけるなど、プラスチックごみの削減に向けた取り組みを促しているところであります。

このプラスチックごみの処理状況のことについてお尋ねがございました。容器包装プラスチックの全量を国から指定された日本容器包装リサイクル協会の委託を受けた再商品化事業者に引き渡しているところであります。職員をそのリサイクル施設に派遣をし、物流用のパレットなどに再商品化され、滞りなく処理化されていることを確認をしているところであります。

事業系ごみのことについてお尋ねがございました。私は事業者も一般家庭と同様、時には一般家庭以上に、コスト意識を敏感に働かせながらごみの問題についても取り組んでいらっしゃるというふうに思っています。これまで9割を超える事業者から減量化計画書が提出されているところでありますが、未提出の事業者に対しましては文書などで提出を求めているところであり、記載漏れがある事業者につきましては直接立ち入り指導などの対策を講じているところであります。今後も事業者の減量化・資源化に向けた意識の向上を図るため、減量化計画書を十分に活用するよう指導して参ります。

事業系ごみの減量化・資源化に向けてもっとしっかり取り組むようにということでありました。昨年度事業ごみ排出指導室を設置をし、ごみ減量化・資源化の推進に向けた体制の整備を行い、職員が直接排出事業者に対し分別の徹底や資源化の方法などの指導に努めているところであります。今後事業系ごみの更なる減量化・資源化に向けて、関係団体とも連携を図りながら、新たな施策や人員体制などを研究して参ります。

私の方からは以上です。

-野口 教育長

教職員の働き方改革につきまして、はじめに本市小中学校の教職員の時間外勤務時間が昨年度に比べて減少しているがどのような取り組みが行われたのか、とのお尋ねがございました。本市では教職員が本務に専念する時間の確保に向けて、本年3月に取り組み方針を策定し、教育委員会と学校現場が業務改善にかかる問題意識を共有しながら、4月から実践に努めてきたところでございます。具体的には、教育委員会におきまして長期休業中の学校閉庁の実施や学校事務補助職員の配置拡充など、学校におきましては定時退校日の設定や部活動休養日の拡充などに取り組んだ結果、時間外勤務時間の縮減がなされたと考えております。

次に、精神疾患により休職となっている教職員の実態と、減少させるための取り組みにつきましてもお尋ねがございました。本市小中学校教職員の休職者のうち、精神疾患によるものは現時点で6名であり、昨年度より減少しております。学校におけるメンタルヘルス対策といたしましては、管理職が積極的にコミュニケーションをはかり、日頃から教職員の様子を把握するとともに、働きやすい環境作りに努めております。また教育委員会といたしましては管理職を対象としたメンタルヘルス研修や、教職員を対象としたストレスチェックの実施、臨床心理士による相談窓口の開設など、教職員の心の健康保持に努めているところでございます。

次に、教職員の負担軽減に向けて実効性のある改善策をどのように進めていくのかとのお尋ねがございました。この4月から始まった取り組み方針の実践により、時間外勤務時間が縮減されていることから、引き続いて会議や校外研修等の縮減など、一層の業務改善に取り組んでまいりたいと考えております。なお、抜本的な改善につきましては、昨日下沢議員もお触れになりましたけれども、金沢市議会として国への教職員の定数拡充の意見書の提出をいただいておりますし、今ほど大桑議員も述べられましたけれども、国による教職員の定数改善が必要不可欠であると、私も同じように思っております。従いまして、今年3月また8月に全国都市教育長協議会や中核市教育長会を通して国に働きかけてまいりました。そのことはやはり文科省の来年度の予算要求にも反映されていると私は思っております。引き続き国に働きかけてまいります。以上でございます。

-広田議員

答弁漏れがありましたのでいくつかご確認いたします。プラスチック系ごみのことで、容器包装リサイクル協会に売り渡しているということでしたけれども、歳出・歳入面の質問もありましたので、ご状況をお願いします。

もうひとつが、廃棄物減量化計画、大規模事業者に出してもらう計画のことですが、9割を超えると。それは現時点でということですが、毎年度5月末が提出期限になっていますので、そのときのパーセンテージを先程質問しましたのでお答えをお願いします。

-佐久間 環境局長

今ほど、容器包装プラスチックごみの中の収支状況ということでございますが、平成29年度の収支状況につきましては、容器包装プラスチックの資源化に要する費用が約4000万円に対しまして、再商品化・合理化拠出配分金ということで国の方から次年度に入る収入がございます、それが約1000万円ということでございます。次にご質問がありました廃棄物減量化計画書の提出の状況でございます。今年の提出期限5月末までは、55%にあたります275事業者からの提出がございました。ただ現在については466事業所のうち今のところは94%に当たります438事業者から提出をいただいているところでございます。

-広田議員

容器包装プラスチックの収支面、歳出、かかった費用が4000万円で収入がそのうち1000万円しか返ってきていないよという報告でした。これはおそらく事業ごみについても言える面で、かなり日本の環境政策にはお金がかかるといった状況がまだあると思います。本市も環境優先してこうやってやっていますけれども、やはり事業系ごみは特にコストを優先しますので、このあたり、有料化と一緒に始めました事業系ごみに対する施策が経営のコスト意識と本当にかみ合ったものになっているのかということを再度、大桑議員も聞きましたし、伺います。

それとともに、5月末で減量化計画が55%、半数というのは大変低い数字です。やはり意識を高めて持っていただいて、有料化が始まる前まで家庭系ごみは減ってきていたけれども事業系ごみは増えてきたということは紛れもない事実ですので、是非こうやって事業系ごみ、経営と兼ね合って大変だと思いますけれども、札幌市のように具体的な取り組みを市として一緒に行っていくということで取り組んでいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

-山野市長

後段の件は私からお答えさせていただきます。まず事実確認として、家庭ごみは減っていません。説明会を始めてから減りました。そのことはご理解をいただければというふうに思っています。事業系ごみの計画書も早い段階で提出してもらわなければなりません。事業系ごみの減量化につきましても事業者としっかりと話をしながら、しっかりと取り組んでいただけるようにこれからも取り組んでまいりますし、意見交換の中で具体的な施策に取り組んでいかなければいけないようであるならば、しっかり取り組んでいきたいと考えています。

-佐久間 環境局長

私の方からは、そういったいろいろな事業活動であったりとか、プラスチックごみのリサイクル、そういったものについての採算ベースのお話でございますが、そういったいろいろな家庭系・事業系いずれにつきましても資源化・減量化をはかりまして、ひいては地球温暖化の防止に繋げることが本来の目的でありまして、採算ベースだけで考えるべきものではないと思っております。あと、いろいろな事業所の廃棄物減量化計画書の提出については、これまでも文書等でお願いをしたり、あとは立ち入り指導ということで直接事業所に出向きまして具体的な減量計画書の記載方法、そういったものの指導もさせていただいているところでございます。

市役所から、「思想信条の自由」、議員の「政治活動の自由」を奪ってはならない

2018年12月20日 日本共産党金沢地区委員会・同市議会議員団

19日金沢市12月議会において、自民党の坂本泰広議員が、「政党機関紙の勧誘」に関する質問を行い、山野市長は「職員への調査」を答弁した。これは憲法が保障する「思想信条の自由」「政治活動の自由」にかかわる重大な問題である。

そもそも庁舎内で政党機関紙の購読をすることは、本人の自由、「思想信条の自由」の問題であり、任務遂行のために政党機関紙を活用することは全国の自治体で広く実態としてあり、これを制限することは司法も認めていない(川崎市で行われた市職員の政党機関紙購読調査実施をめぐる裁判の一審判決。「市職員が任意に政党機関紙を購読して各種の情報を入手し、それを職務に生かすことは最大限に尊重されるべきであって、いかなる者であってもそれを制約することが許されないことは当然」)。

さらにその政党機関紙の購読を勧誘することは「政治活動の自由」である。そもそも地方議会は市民要求を市政に反映し、行政をチェックすることであり、議員の政治活動は保障されなければなりません。しんぶん赤旗には、市民要求も行政へのチェックについても広く全国の経験が紹介されており、少なくない職員、ましてや購読されている国民・読者から広く歓迎されている。その活動にあれこれ介入し、制限を加えることは、政治活動の自由を奪うものであり、許されない。

したがって政党機関紙の購読を調査することは、それらの自由を侵害するおそれのある重大な問題であり、ましてや公共機関や議員が行ってはならないものである。

これまで山野市長は、政党機関紙の購読の勧誘にあたっては「強要することがあってはならない」と答弁してきたが、「職員への調査までは考えていない」とも述べてきた。今回の答弁はこれを大きく超えるものであり、重大と言わなければならない。いわんや坂本議員が調査したことは、きわめて重大である。

坂本議員は、質問の最初では「政党機関紙」と言いながら、実際問題にしているのは、「しんぶん赤旗」のことである。坂本議員は購読料総額の推計や「市役所は真っ赤じゃないか」という市民の声まで推測し、さらに「搾取」とまで言って躍起になって「しんぶん赤旗」を「攻撃」している。しかしその「しんぶん赤旗」は、今年「米の核削減、日本が反対」などの記事でJCJ(日本ジャーナリスト会議)賞を受賞するなど、「タブーなく真実を伝える新聞」として、また「国民共同の新聞」として大きな役割を果たしてきている。9条改憲を声高に叫ぶ自民党坂本議員や山野市長にとっては、こうしたわが党と「しんぶん赤旗」の役割が目障りなのかも知れないが、憲法に保障された「思想信条の自由」「政治活動の自由」を率先して守る立場でなければ、市役所が市民の願いが届かず、「批判的」な意見にも耳を傾けず、自由に物言えぬ暗い職場になってしまうと警告せざるを得ない。

わが党と議員団は、「住民の苦難解決」「住民こそ主人公」の立党の精神にそって、どんな圧力にも屈せず、市民のみなさん、こころある野党のみなさんと力を合わせ、いのち、くらし、平和守る「新しい政治」をめざして奮闘する決意である。

経過と対応については、以下です。

憲法が明記した言論の自由、結社の自由、政治活動の自由を守って、市民のみなさんとご一緒にがんばります。

2018年12月20日 日本共産党金沢市議員団

1 金沢市議会12月定例議会の一般質問の中で、自民党坂本泰広議員(自衛隊出身)が、市庁舎内での政党機関紙の勧誘問題を取り上げ、平成27年9月金沢市議会で山野市長が「今のところ、職員への調査までは考えていない」との表明を変えるよう迫りました。これにたいして、山野市長は、「どういう文言か、どういう内容が適切なのかと言うところを慎重に精査したうえで、職員への調査を行いたい」と答えました。

憲法が明記した言論の自由、結社の自由に照らして重大であり、市長たるものが、市職員からこうした自由を奪いかねない調査などは断じて許されません。

2 坂本議員は、この質問の中で、自らがこの11月市役所職員の係長級以上100名に対して、電話調査を実施。その結果、課長級以上の市職員の87%が政党機関紙を購読していると述べ、あげくの果てに「一般市民は、『なんだ。市役所の幹部は真っ赤かじゃないか』と思いますよ」とまで述べました。こうした行為は、市役所職員の思想信条の自由、内心の自由を奪いかねない憲法違反に当たるもので断じて許されることではありません。

3 坂本議員は、この質問の中で、庁舎等管理規則を適用し、政党機関紙の購入・あっせんを禁止し、実行するための細則や通達を求めましたが、市当局は、そのことまでは考えていないと表明しました。

4 関連質問にたった自民党の高岩勝人議員は、しんぶん『赤旗』を購読することは、日本共産党への支援につながり、政治的中立であるべき公務員として問題だとして、市役所内での購読をやめるよう求めると共に破壊活動防止法まで質問に取り上げ日本共産党への誹謗・中傷を繰り返しました。これに対して、山野市長は、一つのご意見として承ると表明しました。

5 日本共産党の森尾嘉昭市議団長は、発言の訂正と削除をもとめ動議を提出。この中で、市役所内での政党機関紙の問題は、すでに決着した問題であることを明らかにし、憲法が明示している結社の自由、言論の自由、政治活動の自由は、何人たりとも侵してはならず、これに対する規制、調査、介入は、あってないことを明らかにしました。そして、市役所職員であっても、だれがどんなものを購読するか。どの政党の機関紙を読むかは自由であり、保障されなければなりません。したがって、市長が権限を行使してこの購読を含めた調査する権限はありませんときっぱり述べると共に、日本共産党としんぶん『赤旗』に対する誹謗・中傷の発言の全面的撤回・削除をもとめました。

この中で、森尾団長は、日本共産党が結党以来、多くの国民に支えられ、活動し国会議員、地方議員をもち、本市議会でも伝統ある議席として堂々と活動してきたこと。選挙を通じて、議会や国政を変えようと呼びかけ、たゆまず活動してきたこと。そして、多くの国民の支持を集め、悪政を進める今の政治を変えようとがんばっていることを述べました。

また、しんぶん『赤旗』について、次のように述べました。本来、政党は、主義主張を通じて多くの国民の理解を得て、選挙を通じて議席を得ていくというのが本来の政党であり、議員の活動であること。そのために、政党機関紙を発行し、多くのみなさんのご理解を求めるのは、政党のあるべき姿であると述べました。企業から献金をもらい、片方で、政党助成金をもらうという政党とは違い、多くの国民のご理解と支持を得て、堂々としんぶん『赤旗』を発行し、活動を行っていることを述べました。今回の議場でのやりとりの中で、問題のある発言の訂正、削除を求める動議を提出しました。

これに対して、起立採決が行われ、日本共産党の森尾嘉昭、広田みよ、大桑初枝市議とともに、社民の森一敏、山本由起子議員が賛成しましたが、否決されました。

わが党は、平和と民主主義を守り、市議会と市役所が自由で闊達な場所として市民の願いにこたえられるよう引き続きがんばる決意です。

以下は、12月19日の質問から動議までを、市議団でテープ起こししたものです。

- 坂本議員

本市庁舎内における正党機関紙の勧誘に関する問題についてです。あらかじめお断りをしておきますが、わたくしは憲法第19条に規定をされる思想信条の自由を侵害するつもりは毛頭ありません。

H27年6月定例月議会において、正党機関紙に関する質問をさせていただきましたが、その後も全国各地の市議会で同様の問題が取り上げられており、全国的にはまだ収まっていないようですので、改めて本市の現状についておたずねいたします。

山野市長におたずねいたします。

H27年6月議会において、「全国各地の市役所庁舎内において、政党機関紙購読の勧誘・集金・配布が議員、元議員によって行われている実態があるということをご存知か」という私の質問に、「報道でいくらか知っている」「実態まで把握しているわけではない」「本市の状況について正確なところはよく理解をしていない」とのお答えでしたが、今もその認識はお変わりはありませんか。

- 山野市長

そのときにわたくしは、「伝統と良識のある金沢市議会でそんなことは行われていないとかたく信じて疑わない」という趣旨のことも申し上げさせていただきました。今もそういうことを信じたいという風に思っています。ただ、残念ながら、さまざまな声がわたくしのところにも届いていることも事実でありましたので、H28年2月から毎年度、市長名で議長に「政党機関紙購読の勧誘にかかる配慮」を何人もの弁護士の先生に見ていただきながら、文書を作らさせていただきました。配慮について申し入れを行ってきたところです。

- 坂本議員

山野市長は、一般論としたうえで、「ある自治体の議員が、その自治体の職員に対して、議員の立場を利用してとは言いませんけれども、直接電話をしたり、直接訪問したりして、その政党機関紙の定期購読を強要することがあっては、わたしはあってはならないという風に思っています。」ともお答えになっています。その認識については、今もおかわりありませんか。

- 山野市長

あってはならないことだという風に思っています、と強く申し上げておきます。

- 坂本議員

H27年9月定例月議会においてわが会派の高岩勝人議員から、「政党機関紙の件について、その後の対応はどうなったか」という質問がなされました。それに対して山野市長は、「弁護士の先生ともいろいろ相談をさせていただき、他市の事例もいろいろと調べさせていただきましたし、判例も参考にしていますが、今のところ職員への調査までは考えていません。」との答えでした。これについてもお変わりはありませんか。

- 山野市長

さきほど申し上げましたように、H28年度以降、議長に申し入れをさせていただいてきたところでもあります。それから毎年度、出させていただいています。その時々の議長さんも、代表者会議でお配りもいただいているという風に、お聞きをしているところであります。ただ、残念ながら、必ずしも守られていはいないんではないかという話しを側聞するところでもありますのでこちらも改めて先行自治体の事例や弁護士の先生にもご相談をさせていただきながら、どういう文言かどういう内容かが適切なのかというところを慎重に精査したうえで、職員への調査を行いたいと考えています。

- 坂本議員

本市の庁舎管理規則について総務局長におたずねをします。本市の庁舎管理規則を見ますと、第5条 禁止行為において、なん人も庁舎等において次に掲げる行為はしてはならない、としたうえで、1項目において、物品の販売、寄付の募集、署名を集める行為、その他これらに類する行為、を記されています。新聞の販売は、物品の販売にあたると思いますが、政党機関紙の購入・あっせん行為はこれに該当しませんか。

- 太田総務局長

政党機関紙の購入・あっせん行為は、庁舎等管理規則第5条第1号に定めます、物品の販売・寄付の募集、署名を求める行為、その他これに類する行為に該当するとともに、市の中立性・公正性の観点から、同条第14号で規定する、庁舎等の管理上支障のある行為に該当することとなるため、禁止行為であると考えております。

- 坂本議員

今、はっきりと、禁止行為にあたるという風なことになるという答弁だったと思います。総務局長は庁舎管理者として、本庁舎での物販行為を許可する立場ですが、そもそも本市の庁舎管理規則の実際の運用にあたっての細則、あるいは通達などはどのようになっているでしょうか。

- 太田総務局長

庁舎管理規則には、細則や通達といったものはなく、庁内LAN等を介して、職員間で共有をしているところであります。今のところ、大きな支障もないことから、細則等を設けることについては考えていません。

- 坂本議員

設けてはいない、という答弁だったと思います。特段定めがなく、個別に判断をしている状況なのではないかと思われますが、その時々で変化をしていき、一貫性を欠くということも考えられますから、せっかくの庁舎管理規則の規定が骨抜きになっては困りますから、明文化を図るべきではないかと思うがいかがですか。

- 丸口副市長

本市の庁舎等管理規則は、かなり詳細に定めておりまして、中に禁止規定がたくさん列記されております。そうしたことから、それのさらなる説明の細則は今のところは設けることは考えておりません。

- 坂本議員

庁舎管理規則においてさまざまなことが詳細に定められているという形で、それについては今のところ変えるつもりはない、とお答えでした。私は、なにもお弁当やさんであったり飲料品の販売であったり、そういった職員のみなさんの福利厚生にかかるようなところを規制するつもりは毛頭当然ございません。ただ、そういったことを明確にしておく必要があるのではないか、という趣旨でお伝えをさせていただきました。

2017年12月5日の全国紙で次のような報道がなされました。兵庫県加古川市の複数の共産党市議が20年以上にわたり、市役所内で係長級以上の職員に政党機関紙「しんぶん赤旗」の購入の勧誘をしていたことがわかった。加古川市では庁舎内で物品の販売や勧誘を行う場合、職員側が依頼したものを除く全ての物品について、市長の許可が必要と庁舎管理規則で定めていますが、市議らはこの許可を得ずに機関紙の勧誘を続けていた、というものです。これを含め、他市の事例などからすると、係長以上になると勧誘の対象になるようです。加古川市では係長級以上の職員約750名のうち、約100名が私費で購読をしていたそうです。調べてみると、日刊紙で3497円、日曜版で823円ですから、あわせてつきに4320円、年間で51840円ですから、加古川市では実に約500万円以上売り上げていたことになります。山野市長はこの数字を聞いて、率直にどのようにお感じになりましたか。

- 山野市長

他自治体のことでもありますし、全国紙と言うことでもありましたけど、その情報源というものも明確ではありませんので、確たることを申し上げることはできませんけれども、報道の限りにおいては、びっくりしました。あってはならないことだと思います。ひどい話しだという風に思います。ただ、これは報道の限りの話しにおいてでありますので情報源もはっきりもしていませんから、その段階でコメントは変わってくるかもしれませんけれど、報道の限りにおいてはわたくしはそんな感想を持ちました。

- 坂本議員

ちなみに日曜版に関しては、来年1月から930円と13%も値上がりをするそうです。ホームページには、「安倍政権の悪政のもとで国民生活が厳しさを増しているのに心苦しい限りです」と書いてあります。だったらなおさら値上げをしないほうがいいのではないかと思いますけれども、余計なお世話だという風に思います。

さて、これまでとってきた本市の対応ですが、さきほど市長も述べられましたH28年2月28日の代表者会議において、当時の福田太郎議長から各会派代表に対して政党機関紙の勧誘にかかる配慮についてお願いする旨の通知が出されました。その翌年のH29年3月27日、当時の黒沢和規議長から議員各位あてに市長からの依頼に基づく依頼がなされました。そして、今年4月6日にも同様の依頼がなされています。通算3度にわたって依頼がなされているということは先ほどの市長のお話にもありました。わたくしはH27年6月議会の質問で、「瓜田に履を納れず李下に冠を正さず」という表現で申し上げました。ところが、「未だに瓜田に履を納れ李下に冠を正す」ということが横行しているそうです。

山野市長、職員の間で不安が渦巻いています。職員のつぶやきに耳を傾けませんか。さきほど調査と言う話しがありましたが、調査しませんか。

- 山野市長

前にも述べました通り、慎重に対応しなければならないと思ってはおりますけれども、しっかりと調査をさせていただきたいという風に思っています、文言であったりとか、対応につきましては慎重にも慎重を期して対応していきたいと考えています。

- 坂本議員

市長と職員という関係性から、調査を行うということは今ほどありました、慎重に、問題が生じる恐れがあるということなので慎重を期す、ということ今ほどもお伺いをいたしました。

わたし自信、議員が調査を行うということに問題はないということを弁護士の先生に確認をしたうえで、本市の職員対象に調査を行いました。しつこいようで恐縮ですが、そもそもこの調査は思想信条の自由を問うものではなく、購読の実態を調査するものであります。先月末現在で、本市の職員のうち、主査級以上で係長職をとる職員は764名いるということです。これは加古川市とほぼ同数です。調査では、係長以上の職員からランダムに選んだ100名に電話調査を実施しました。そして、その全員から回答を得ました。その結果、課長級以上の職員の87%以上の人が政党機関紙を購読していることがわかりました。本市では4月1日現在、課長級以上の職員が278名いるということです。調査で得た比率を単純にあてはめてみますと、本市では約242名が政党機関紙の購読をしていると推計されます。購読金額にすると、これも推計値ですが、約1250万円にもなります。さきほどの加古川市の2倍以上です。この部分だけつまめば、一般市民は「なんだ。市役所の幹部は真っ赤っかじゃないか」と思いますよ。まだ続きます。購読者のうち、約85%が議員たちからの勧誘によって購読をしており、さらにそのうちのおよそ半数45%の人が、圧力を感じ、しかもその全員が「断りにくい」と感じていたということがわかりました。残りの人も「慣例的なもので仕方がない」そういうお声をお聞きをしました。本来、売買契約というものは、双方の合意によるものであるはずが、買いたくもないものを買わされる、つまりこれは立派な押し売りです。強制しているつもりはないし、購読するか否かは最後は本人の意思だという声も聞こえて来そうですが、心理的な圧迫を感じやむを得ず買わされている、言わば「泣き寝入り購読をしている」と言う職員が事実、これだけいるということがはっきりしたわけです。これはとても市民の理解を得られるものではありません。搾取ですよ、これは。

山野市長は、この実態をどう受け止めますか。

- 山野市長

先ほどは、他自治体のことであり、情報源があきらかでないと申し上げましたが、今は金沢市のわたしの仲間に対するアンケートであります。情報源も坂本議員が行ったということでありますので明らかなものと、言う風に思っています。大変、この資料は重たく受け止めているところであります。大変残念、残念というのは職員ではなくて、議員の働きかけがそんなにあったということは大変残念だという風に思っています。押し売り等々という言葉もありました。表現はともかくとして、心理的圧迫を受けた職員がこれだけだということは大変残念ですし、私の立場からすると申し訳ないと、心からお詫びを申し上げたいという風に思っております。そんな思いもありましたので、H28年度から議会のみなさんにお願いしかできませんので私の立場から、議会のみなさんにお願いの申し入れをさせていただいたところであります。議長もご理解いただいて、会派の会長さんもご理解いただいたとお聞きをしています。それ以降は、わたくしはないという風に、これがあったらですね、市長や職員に対する冒とくであり、議長や会派の会長に対する蔑みというかそういうものを感じてしまいますが、そういうものはない、と言う風にそこはかたく信じておりますけれども、ただ今一度職員の調査を慎重に行いたいと思ってます。あわせて、これからもしそのような議員からの働きかけがあったとするならば、これは職員の判断によりますけれど、職員の判断で庁舎管理者であります総務局長にそのことを報告する連絡することができるという旨を文書で通知をすることによって、しっかりとした対応をとって職員に申し訳ないといいう気持ちでいっぱいでありますので、今わたしができる職員のみなさんに対するせめてもの罪滅ぼしとして、そういうことをやっていきたいという風に思っています。

- 坂本議員

申し訳ないというのは率直な意見ではないかと、思います。売る側は思想信条の自由だとおっしゃいますが、買わされる側の思想信条の自由を蹂躙されている、という風なことがあってはならないと思います。わたくしのもとに1通の手紙が届きました。この手紙には職員の悲痛な叫びがつづられていました。「大学に通う子どもを抱えているのに無駄な支出が増えいい迷惑だ。彼らが反対している家庭ごみ有料化よりもはるかにお金がかかります。家庭ごみ有料化でごみは減るが、政党機関紙はごみを増やすだけです。」さらに、議員の個人名、そして複数の政党機関紙名をあげたうえではっきりと、パワハラだと。パワハラを受けている、と書いているんです。職員に対するパワハラです。内部告発です、これは。今ほども市長おっしゃいました。3254名の本市職員を守れるのは山野市長、あなただけなんです。わたしはこの問題に関する調査委員会の設置と庁舎管理規則の運用整備を含めて毅然かつ厳正な対応をとることを求めますが市長の考えを伺います。

- 山野市長

具体的な数字、具体的な提案でいろいろとお話もいただきました。今、パワハラと言う言葉もありました。市長、職員を守れるのはあなただけだというお言葉がありました。わたくしがそこでなにもしなければ、不作為のパワハラだという風に思っています。そこは職員を守るために、しっかりとした対応をとっていきたいと思っています。

- 坂本議員

冒頭にも申し上げた通り、わたくしは思想信条の自由や議員個々の政治活動の自由を制限しようということは全く考えておりません。そして、どこの政党機関紙を読もうが、構いません。ただ、本市の職員が市民の公僕として安心して職務に精励をできる環境を保障するべきだ、そうしてほしいと訴えたいと思いますが、改めて市長の決意をお聞かせいただければと思います。

- 山野市長

繰り返しになりますが、具体的な事例を交えてお話をいただきました。なにもしないということは不作為のパワハラになっていきかねないというわたくしの思いもありますし、何度も申し上げますけれども、職員に対して本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいです。慎重に対応しながらも毅然とした対応をしていきたいと思いますし、引き続き議会のみなさんにも申し入れ等でお願いをさせていただきたい、と思っています。

- 坂本議員

今、そのような形で市長のご決意、考え方を聞かせていただきました。同時にここにいる、この議場にいるすべての方がその言葉をしっかり耳にした、というところで、わたくしも今後ともこのことをしっかりと関心をもって取り組んでいきたいと思いますので引き続きご対応をお願いしたいと申し述べて、わたくしの質問を終わります。

- 森尾議員

議長!30番 動議

- 高岩議員

議長! 関連

- 高岩議員

今ほど市長は、職員の方々に申し訳ないという風なお話でありました。

総務局長にお聞きします。職員の方々はさきほど坂本議員が言われた45%の人が圧力を感じた、と。そのほとんどの全員が断りにくかったという風に言っています。が、わたしは職員の方々もそんな簡単な話じゃないという質問をしたいと思います。この、しんぶん赤旗を購入するということは、どのようなことかということなんです。しんぶん赤旗を発行しているのは日本共産党であります。日本共産党は、政党助成金ていうのを受けてないんです。だけど政治をするうえではどうしてもお金がかかる。みんなが集って会議をする場所であったり、また職員さんであったり、通信、事務費、経費かかるわけですよ。そういった経費はどこで賄っているんだという話しになるんですね。わたし、調べました。ちょっと古いと言えば古いんですが、2014年、これはすでに政治資金収支報告に載っている数字ですから、確認していただけたらと思いますが、その年の収入は約224億7700万円です。そのうちわけを見ますと、党費は約7億、寄付が約5億、支部からの収入と言うことで12億強、となっています。残りの193億6300万円がこの機関紙からの収入なんですね。実に全体の86%。新聞ですから当然紙代とか、経費がかかります。これを引いた場合63億の粗利が出ると言われています。で、支出は38億ですね。光熱費とか人件費とか。要はこの38億を新聞の収入で賄っているということなんですよ。ということになれば、職員さんは圧力を感じて、やむなく買わざるをえなかったというようなことだそうですけれども、結果的には日本共産党を財政面で支援しているということになるんですね。このことは公務員法による政治的中立性に違反するんじゃないか、という疑念を私はもってしまうんですけれども、総務局長どう思いますか。

- 山野市長

私の申し入れに対する議論ですから私のほうから、お答えをさせていただきたいと、思います。職員のみなさんはそんなことは毛頭考えてらっしゃらない、と思います。どなたを支援するとかではなくて、さきほどあったような心理的圧力を感じて購入せざるを得なかったということで、誰かを支援するとかそんな思いはきっとなかったと思います。そういう風に思われかねないという状況に結果として追い込んでしまったのも私が職員に対して申し訳ないという思いがしておりますので、これからしっかりと対応していきたいと思います。

- 高岩議員

私も職員さんはおそらくそういうところまで、考えが及んでいないということは往々にして想像できますが、実態がそうだということでありまして、もう1点、破壊活動防止法というのがあります。その調査対象団体というのがあるんですね。ここは総務局長かと思いますけれど、破壊活動防止法というものはどういった法律で、どの団体が調査団体になっているのか教えてください。

- 山野市長

政治的なテーマですのでわたくしのほうから答えさせていただきます。今、少し確認をしましたけれども法律そのものはわくしも総務局長ももちろん理解をしているところではありますけれども、その対象団体というところまでは詳しくはありません。

- 高岩議員

そしたら最後にですね、職員の方々は個人で買われているんだと思いますけれど、個人で買われているのなら庁舎内で買うんではなくて、自宅で買うべきじゃないかと思います。わたしもアマゾンでもの買って、届け先が市役所ということはありませんので、やっぱりあくまでも個人と言うことであれば、自宅、でこのあたりも守らないと地方公務員法による政治的中立性をおかしてしまう恐れがあるんじゃないかな、ということで、この議論があってそれでも買うという方は個人なんでしょうから、その場合はご自宅でやっていただきたいということを思うわけですけど、市長どうですか。

- 山野市長

ひとつのご意見として承らせていただきました。繰り返しになりますけれど、慎重にさまざまな対応をしていきたいと考えています。

- 森尾議員

議長 30番 動議!

- 大桑議員、広田議員

賛成!

ただいまのやりとりは、憲法に照らして重大な発言があったことに対し、発言の内容について訂正と削除を求める動議を提出をいたします。

二つあります。今回の庁舎内の政党機関紙の問題については、すでに決着済みの問題であります。それは、本議場においても、また、全国のいくつかの議会でのやりとりを通じて決着した内容とは、すなわち、憲法が明示している結社の自由、言論の自由、政治活動の自由は何人たりとも侵してはならず、したがってこれに対する規制、調査、介入、これはあってはならない、ということが決着済みの内容でございます。したがってH27年9月議会において、市長は、「市役所内における政党機関紙に係る調査をすることは考えておりません」という答弁を行いました。市役所職員であっても、誰がどんなものを購読するか、どの政党の機関紙を読むかは自由であり、補償されなければなりません。したがって、市長たるものが、権限を行使してこの購読を含めた調査をする権限はありません。こんなことをやったら憲法に照らして、重大な問題に発展しかねないことを改めて述べておきたいと思います。

そして、わたくしども日本共産党としんぶん赤旗に対する誹謗中傷の発言がありました。これは全面的に撤回・削除を求めたいと思っています。それは二つあります。わが党は結党以来、多くの国民に支えられて活動して参りました。国会議員をもち、地方議員をもち、本市議会でも伝統ある議席として堂々と活動して参りました。選挙を通じて、議会や国政を変えようということを呼びかけてたゆまず活動して参りました。そのことは多くの国民の支持を集め悪政である今の政治を変えようとがんばっています。このわが党に対する誹謗中傷は許されません。また、もう1点。しんぶん赤旗にについても許されない発言が続きました。本来、政党は主義主張を通じて、多くの国民の理解を得て、選挙を通じて議席を得るっていうのが、本来の政党であり、議員の活動です。したがって、政党機関紙を発行し、多くのみなさんにご理解を求めるのは本来政党のあるべき姿です。ところが一方では、企業から金をもらい、一方では政党助成金、もう手がないくらい、そんな政党はあってはならない。わが党の活動は、本来多くの国民のご理解とご指示を得て、正々堂々としんぶん赤旗を発行し、活動を行っています。このことはわが党だけではありません。そのことを改めて述べ、今回のやりとりの中で問題のある発言の訂正、削除を求める動議を提出したいと思います。以上です。

- 議長

ただいま、森尾議員から発言の内容の訂正と削除について動議が提出されました。所定の賛成者がありますので、動議は提出いたしました。よって、本動議を直ちに議題とし、採決いたします。

お諮りします。本動議の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。

起立者:大桑議員、広田議員、山本由紀子議員、森一敏議員、森尾議員

- 議長

起立少数であります

よって、本動議は否決されました。

ちなみに、坂本議員の質問の前半は憲法改正についてです。ご参考にどうぞ。

●坂本議員

自由民主党金沢市議員会の一員として質問の機会を得ましたので以下数点にわたり質問をさせていただきます。まずはじめは憲法改正についてです。9月の自由民主党総裁選において安倍晋三氏が三選を果たしました。いよいよ我が党の結党生興の一つである憲法改正に向けその議論が本格化をしていきます。長年、棚上げ、先送りされてきた課題が、強いリーダーシップのもとで、いよいよ現実味を帯びてきました。何よりも国民的議論が必要であり、地方においては、我々がその議論の中心的な役割を担っていかなければなりません。日本国憲法においては所謂、マッカーサー草案を突然提示され、GHQにより押しつけられたものであり、国民的な議論を経ずに制定されたものであって、十分ものとはいえないとする考え方や、その逆の考え方などが言われておりますが、我々は政治家ですから、そうした議論は学者に委ねるとして、理想ではなく現実的視点で見たときに、そして何よりも国内外情勢、国家的課題に照らして考えたときに、必ずしも時代変化に則していない、果たして日本国憲法はこのままでいいのか、少なくとも私はそういうことが言えると思っています。そこで、金沢市を預かる山野市長として、この点についてどのようなお考えをお持ちであるかお聞かせください。

●山野市長

日本国憲法96条にはすでに改正の規定が盛り込まれています。ですので、私は憲法改正について議論をすることは、憲法の趣旨に沿ったことだというふうに思っていますので、そのこと自体は私は大切なことだというふうに思っています。そして今ここに先の総裁選であったり、選挙のテーマにもその議論がなされてきたところでもあります。区議の状況も変わりつつあります。この幹の所は私は、理念の所は変えてはいけないというふうに思っていますけれども、様々な状況に合わせて議論をして変えていくということが私は大切だという、変えていくこと議論をしていくということが大切なことだというふうに思っています。憲法のあり方について国内外において広く議論をしていくことは私は大切なことだと理解しております。

●坂本議員

憲法改正については、総裁選以前から政府与党内でも議論されており、中でも特に憲法第9条のことがクローズアップされています。私は自衛官出身ですから、自分の人生の約半分を捧げてきた自衛隊が憲法に明記されていないことにとても違和感を覚えています。覚えていました。国民の命と主権、領土を守るという崇高な使命を与えられた自衛隊がこの国の憲法に明確に位置付けられていないということはあってはならないことだと考えています。某政党代表の言葉をそっくりそのままお返しをするならば、このことこそが立憲主義に反するものだというふうに考えています。わが身の危険を顧みず、いざという時はその命をかけて困難に立ち向かう自衛隊が日本国憲法を土台とした法治国家において、憲法に明記されていないという現実について山野市長のお考えをお聞かせください。

●山野市長

わたくしは自衛隊の皆さん方が、今お話しありましたように、時には自らの危険も顧みず国民のために献身的に取り組んでいることに関しまして、心から敬意をもっておりますし、心から感謝の気持ちも表したいと思っています。議員時代も市長になってからも、どんな形であらわすことができるのか、常に考えてきました。もちろん言葉でこうやって表すことも大事なことではありますけれども、議員として市長として、自衛隊の会合等々に、さまざまな事業に、ご案内をいただいて日程等々でやりくりつく限りはできる限り出席、参加をして感謝の気持ちを伝えていくことについて常に心がけて来たことでもあります。

憲法の中に、自衛隊を明記をするということもご議論がなされているとお聞きをしているところでありますし、わたくしも、それもひとつの考え方だと、思っています。一方では、9条2項との関係の整合性ということも、これもこうかんで議論されているところでもあります。そんなことも含めて国民的な議論が起こってくることは、わたくしは大切なことだという風に思っています。

●坂本議員

憲法改正についての議論は国会でやれという風な声が聞こえて来そうですが、憲法改正については、憲法第96条第一項で憲法の改正のためには、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案をして承認を経なければならない、と書かれています。つまり最後は国民投票によって決めることです。このことからも最初に述べたように、地方政治の場に憲法改正について議論して当然という、歴史的結節点であるこの場面で、国民にいちばん近い立場で、政治を担うのは、市議会議員であります。私を含め、ここにいる議員全員が、このことをしっかりと肝に銘じていかなければならないと思います。

改めて、政治家、山野市長として、市民目線に立った憲法改正について、どのような考えをお持ちであるか、お聞かせください。

●山野市長

憲法改正について、わたしひとつ思いがありまして、ある方から、わたくしは私立大学を出ました。憲法89条において、それは憲法違反だと、いう風にある方がおっしゃいました。たしかに文言を読むと、間違いなくそういう風にとれます。私立学校振興助成法という法律をもって合法的なものにしているところではありますけれども、憲法違反だということをある方から指摘をされて重たく受け止めたところであります。今議会におきましても、LGBTや性的マイノリティの方へのさまざまな施策についてもご提案もいただきました。また、さまざまな書類における性別のところについても配慮が必要ではないかというご提案もいただきました。憲法24条には「婚姻は両性の合意のみによって成立する」と書かれています。わたくしはLGBTの議論をしていくにあたりまして、ここのテーマというものを真剣に考えていく必要があるんではないか、わたしはそれは素朴な感情であるという風に思っています。さきほど自衛隊のお話もありました。多くのテーマがダブルスタンダードで、これまで進んできたところであります。それはそれでひとつの考え方かもしれませんが、今ここで、安倍内閣がそういう議論を起こしてるここで、我々は、9条はもちろんのこと、そんなことも踏まえて議論をしていく、そのことが憲法96条の中で担保をされているんだと、わたしは考えています。繰り返しになりますが、国民的議論が大切なテーマだと思っています。

●坂本議員

今ほどダブルスタンダードというお話もありました。さまざまな部分でやはり時代に整合性を欠くような状況になってきているんじゃないかな、と考える中で、ぜひ多くの国民がこの国の行く末を、そして子どもたちの未来を考えて、まずはひとりひとりがですね、憲法のことを考えていただいただきたいということを申し上げて次の質問に移ります。