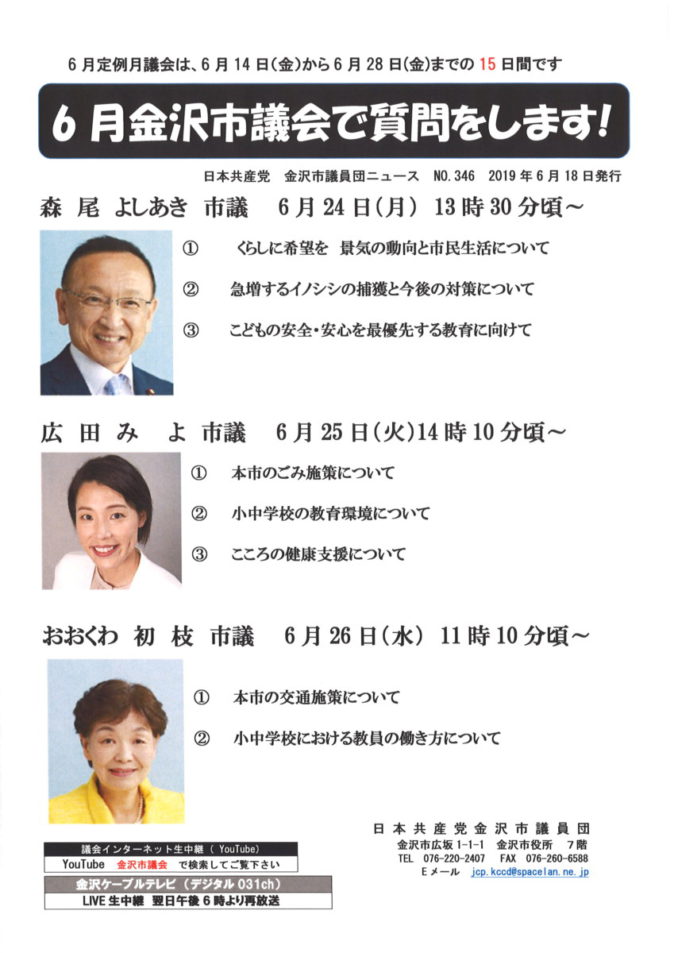

本市のごみ施策について

①事業系ごみについて

-広田議員

まずは、本市のごみ施策についてです。

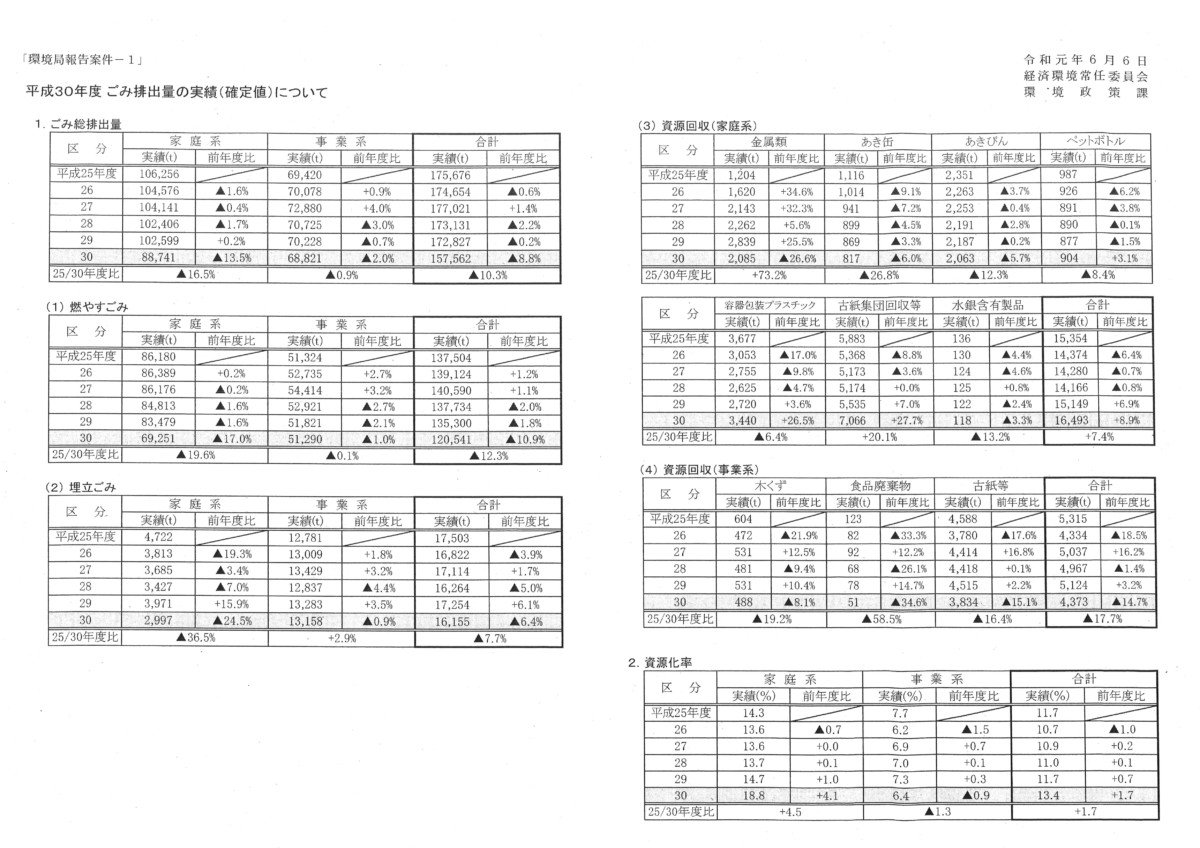

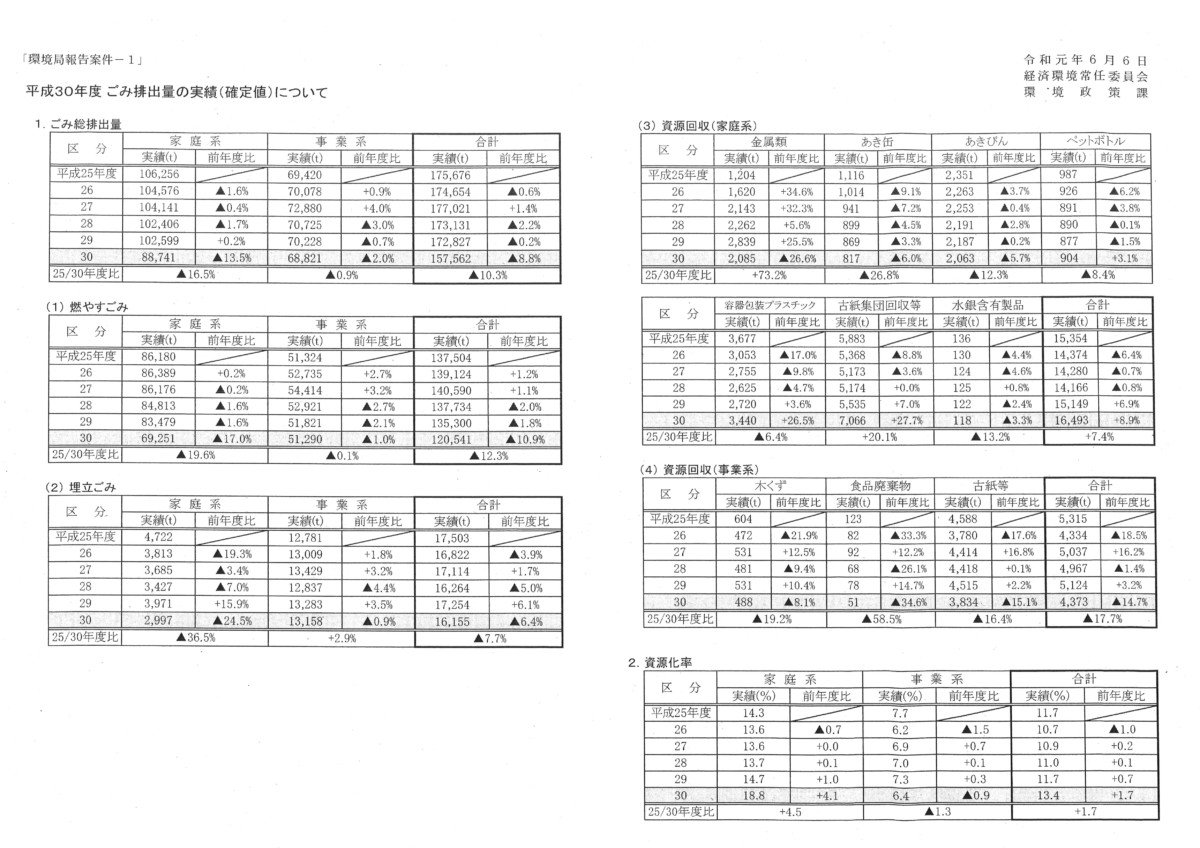

先日、30年度の本市のごみ排出量の確定値が報告されました。ごみの有料化は、29年度の2月から始まりましたので、この結果は、まる1年ごみの有料化の影響を受けたものということになります。

家庭系ごみは前年度比で、燃やすごみは17%の減少、埋め立てごみは24.5%の減少です。計画以上にすすんでいます。これは紛れもなく市民のみなさんのご協力があったからにほかなりません。

しかし、一方どうでしょうか。事業系ごみの量は、燃やすごみで前年度比1%減、埋め立てごみで0.9%減と横ばいです。第5期の計画とかけ離れている状況です。

こうなると、家庭系と事業系をあわせた全体量に占める割合は、燃やすごみにでは、事業系ごみはこれまで30%台であったものが43%に、埋め立てごみでは、70%台だったものが81%へと増加しました。まずは、この現状をどのように受け止めていますか。

-山野市長

ここ数年好調な経済活動が持続していることがひとつの要因として、事業系ごみがほぼ横ばいに推移しているのではないかというふうに思っています。ただその方たちもご家庭に戻れば新たな制度に変わったことによってご努力されています。私はやはり事業者の皆さんにも今一度、景気状況は把握しながらも一層の努力をお願いしたいというふうに思っています。引き続き事業者への立ち入り指導、講習会の開催などを通じ、事業所における「減量する」という意識の醸成に努めていかなければいけないというふうに思っています。今ここには強い問題意識を持っています。

-広田議員

市長は、3月議会でも「事業系のごみというものは、景気動向に大きく左右されるもの。横ばいで推移しているというのは、好調な経済活動の持続が要因の一つとも考えられる」と私に回答しました。 今もその答えが一部にありました。だけれども厳しくやっていかなければならない姿勢はあるということです。さらに経済活動だけでは、量においてはそう言えるかもしれませんが、ごみを減らすには発生を抑えると同時に資源化が必要となってきます。その点では、昨年度中、事業系ごみの組成調査が行われたと聞いています。その結果はどうだったのか、燃やすごみの中に資源化できるものがまだあるのではないか、お答えください。

-佐久間環境局長

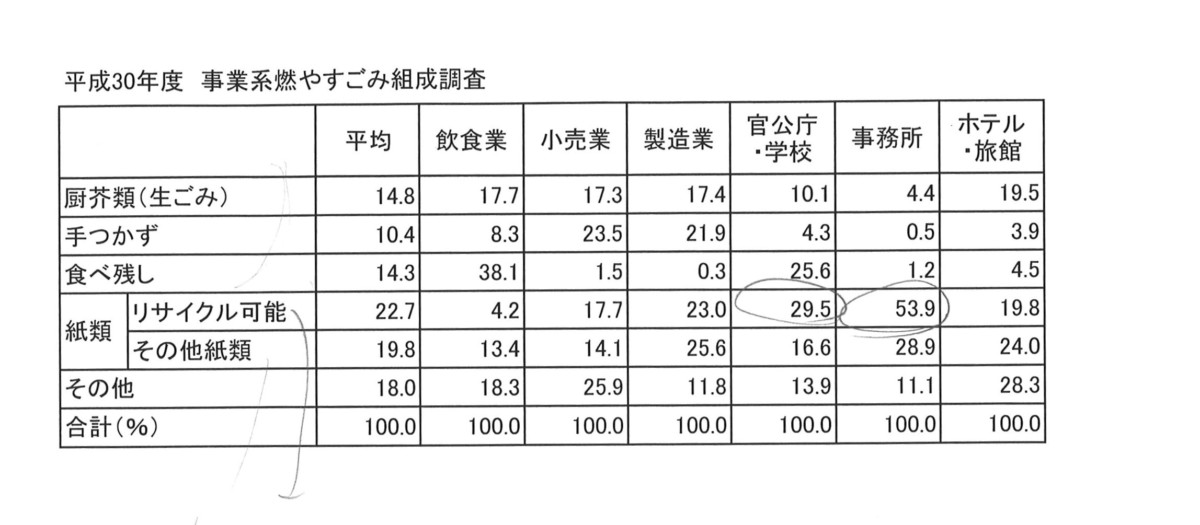

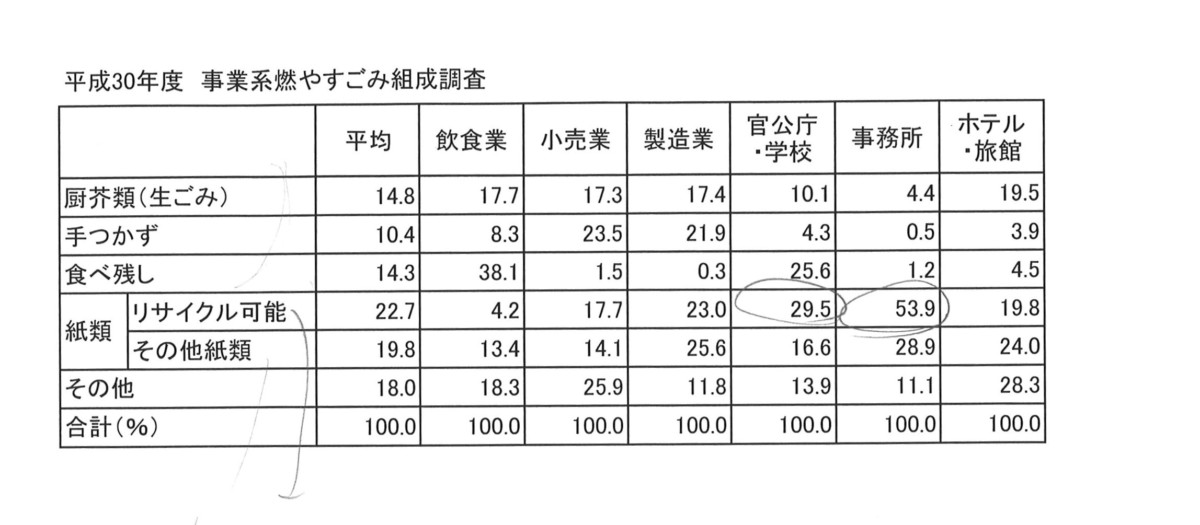

昨年度に実施いたしましたごみ組成調査では、事業系の燃やすごみには生ごみが39.5%、紙ごみが42.5%含まれており、紙ごみのうち再生可能なダンボール・雑紙などがその半分を占めております。

-広田議員

事業系の燃やすごみの中に、特に生ごみと紙ごみの課題があるということが組成調査では明らかとなっているわけです。それが計画通りになかなか進んでいない。3月議会で市長は、事業系ごみをどう減らすかといった私の問いに、31年度は古紙回収業者や製紙業者と連携し、機密文書等のオフィスペーパーリサイクルの促進をするとおっしゃっていました。組成調査の業種別でみると、リサイクル可能な紙の含有量については、事務所では54%もあり、率先すべき官公庁でも30%です。今出された組成調査の結果を受け、この3月の答弁をどう具体化していくおつもりか、あきらかにしてください。

-山野市長

多くの市民の皆さんがご理解をいただいて様々な取り組みをしてくれています。事業者の皆さんも家庭に戻れば地域の一員として様々な取り組みをしていただいていると思います。その意識を今一度、事業者の責任者として取り組んでいってもらえるような、そんな呼びかけもしていかなければならないと思っています。事業者自らが分別の徹底・保管スペースの確保に取り組むように、これは直接働きかけていきたいというふうに思っています。また一方、古紙回収業者や製紙業者とも連携もし、古紙回収拠点の設置、効率的なリサイクルルートの確立にも努めていきたいと考えています。

-広田議員

紙ごみについては事業者責任がある、保管スペースの設置や収集場所などの設置も連携して行っていくということですけれども、何か具体的に動きは見えているのか、これまでずっと事業系ごみのことを質問してきていましたので、今年こそ何か具体的に動いているものがあれば教えていただきたいのですが、お願いします。

-山野市長

様々な業者から。今いろんな状況を把握しているところでありまして、今担当部署の方で研究させていただいているところであります。

-広田議員

ぜひ、すばやい状況把握をしていただき、今年度中に実施できるように、家庭ごみはこれだけ減っていますから、事業系ごみは法的に自分でごみを処理する、そして減らすという責任があるということを、ぜひ事業者の皆様にもお伝えいただきたいと思います。

さらに、生ごみ堆肥化の推進も行うと、3月議会でご答弁ありました。先程の39.5%の生ごみが含まれているという点について、どのように具体化されるのか明らかにしてください。

-山野市長

今年度は飲食店・小売店・宿泊施設などを対象とし、業種ごとに生ごみの排出実態に関する調査をしているところであります。その結果を踏まえまして、これから収集方法や堆肥の安定的な供給先の確保など、課題の解決に向けて事業者と共に研究をし、実行に移していきたいと考えています。

-広田議員

ぜひ、今年度中の実施をお願いしたいと思います。

さらに市長は「大規模事業所はもちろん、中小事業者や各種団体にも減量化計画書の作成を働きかけ、広く事業所における減量化意識の醸成を促していきたい」とのことでした。先月の5月末が減量化計画書の提出期限だと思いますが、昨年度は55%と低い実態があきらかになりましたが、今年度の減量化計画書の提出率もあきらかにしてください。

-佐久間環境局長

提出期限でございます5月末時点では、71%に当たる324事業所から提出されております。

-広田議員

これだけ減量化計画書のことをこの議場でも言ってきましたので、100%近いお答えがあるかなと思いましたけれども、まずは15%上昇ということで現場の皆さんはご努力をされたのだというふうに感じておりますが、残り30%はなぜ出ていないのか、理由が明らかであれば教えてください。

-佐久間環境局長

これまで未提出の事業者に対しましては、文書などで提出を求めております。またそういったなかなか提出のない事業者につきましてはさらに事業所に直接出向きまして、減量化計画書の提出と併せまして、今ほど言いました具体的に作成内容がわからないとかそういう理由が結構ございましたので、そういうような指導を重ねているところでございます。

-広田議員

昨年の減量化計画書を100近く拝見しましたけれども、やはり提出させるだけではなくて中身でかなり事業所の現状が見えてくると、そしてどのようなアドバイスをしたらよいかということが見えてくるという大切な取り組みかと思います。条例に基づくものですので、きっちりやっていただかなければなりません。30%の事業者は、減量化計画書を出せないということはごみの処理についてもかなり困っている、わからないという部分もあるかもしれないので、ぜひ丁寧に指導して速やかに出していただくよう求めたいと思います。

さらに、私はもっと具体的な取り組みを進めるべきだと考えます。他都市では、事業系の燃やすごみ、特に紙などは資源回収すべきだということで、搬入規制しているところもあります。しかし私は、本市でまず企業に求めていただきたいのは、コストと同時に、SDGsという話もありますけれども、環境を優先した取り組みが今まさに求められるということをぜひ呼びかけていただきたい。それを市長自らが、ぜひ金沢市内の事業所に呼びかけていただきたいと。特に多量排出事業者に。そのことが一つと、先程出されました組成調査は議会にも出されていません。計画に載ってくるような資料です。これを市民や議会に対して公表する。このことを行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

-山野市長

ごみ組成調査の結果につきましては、第6期ごみ処理基本計画を策定していく過程で議会であったり廃棄物総合対策審議会などで説明させていただきたいというふうに考えています。また大規模排出事業者に対しては市長自らが呼びかけるべきだということでありました。私も事業者が集まる様々な機会をとらえてごみの減量化、事業化をはじめとした環境施策の推進につきましても啓発に努めてまいります。多くの市民の皆さんがこれだけ取り組んでいただいています。事業所にお勤めになっている皆さんもご家庭に戻られたら取り組んでいらっしゃると思います。そのことを改めて事業所においても取り組んでいただきたい、そのことを私も自らお願いや説明をさせていただけたらと思っています。

-広田議員

家庭でコスト意識が働き、ごみの減量化を意識した取り組みができるのならば、本来ならば事業系も値上げをしたはずなのでコスト意識が働くはずなんですけれども、なかなかそうはいかないといった金沢市の現状があります。だけれども搬入規制までは、と私は言っています。ぜひとも本当の環境施策という点で、本腰を入れて取り組んでいただきたいと思います。

そして第5期計画では、家庭系と事業系のそれぞれの目標値はないんです。全体の目標値設定しかありません。しかし今回、家庭系はすでに目標を達成しているようなものです。これから第6期計画の作成をしますけれども、私は事業系ごみの目標値は立てるべきだと思いますがいかがでしょうか。

-山野市長

ごみ処理基本計画は将来の処理施設の整備なども見据え策定することになります。家庭系・事業系合わせた目標を設定してきているところであります。ご提案をいただきました事業系ごみの目標の設定につきましては、廃棄物総合対策審議会等の意見もお伺いしながら検討させていただければと思います。

-広田議員

第5期計画でも、なにも適当に数字を操ってきたわけではなく、第5期計画処理編というところに推定値が毎年計算をされ、それの積み重ねが今回のごみの有料化のトータルした目標だと思っています。裏では市はしっかり目標値を持っているんだと思うんですが、それをやはり市民に明確に示して一緒に取り組んでいこうという姿勢を事業系ごみでも明らかにしていただきたいということを申し上げています。ぜひ審議会でも、組成調査を明らかにしていただくということでしたので、その点を踏まえ目標値の設定を重ねてお願いしたいと思います。

最後に事業系ごみについては、家庭ごみと違い、本来は自らの処理責任・減量の責任も位置付けられています。事業系ごみを減らせている多くの都市では、先程言った搬入規制や指定ごみ袋など厳しいルールでも行っていますが、同時に各事業所に丁寧な指導もしています。本市にも厳しくも丁寧な指導を心掛けていただきたいと思います。

②ごみの有料化について

-広田議員

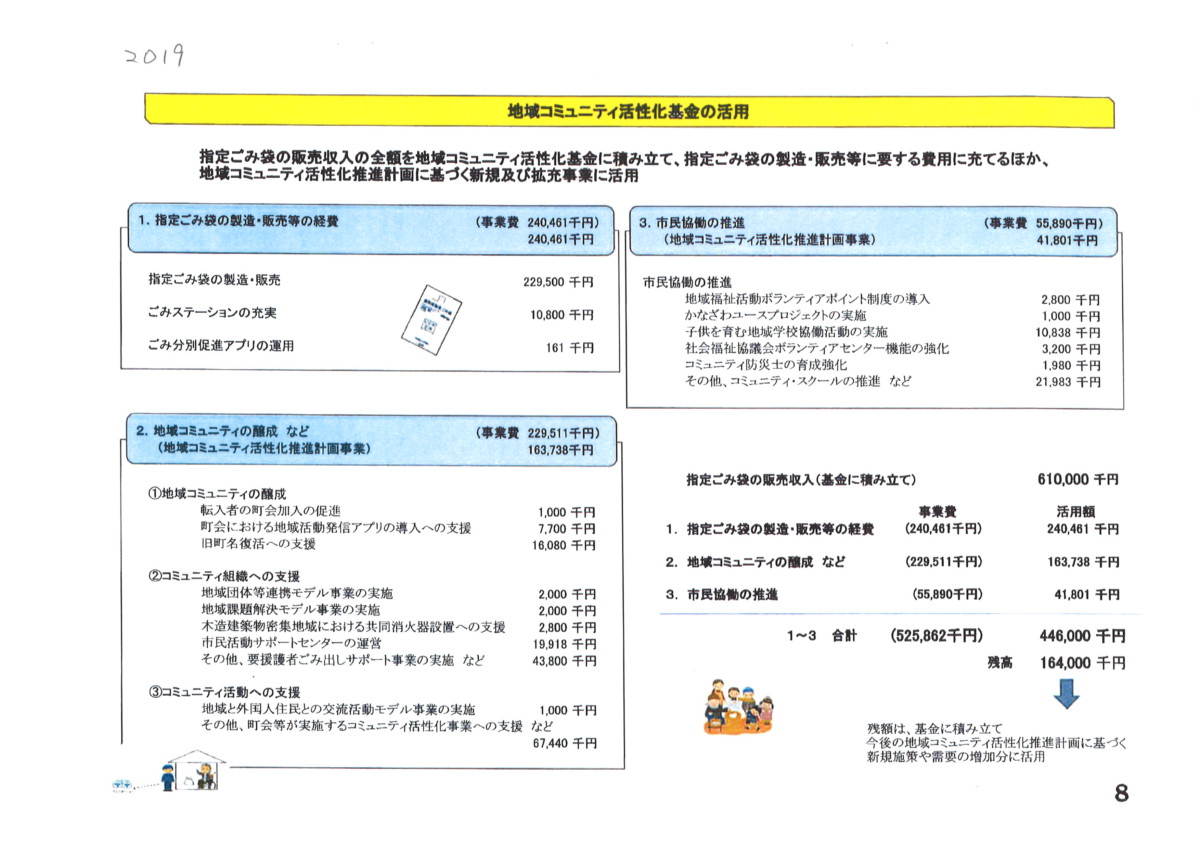

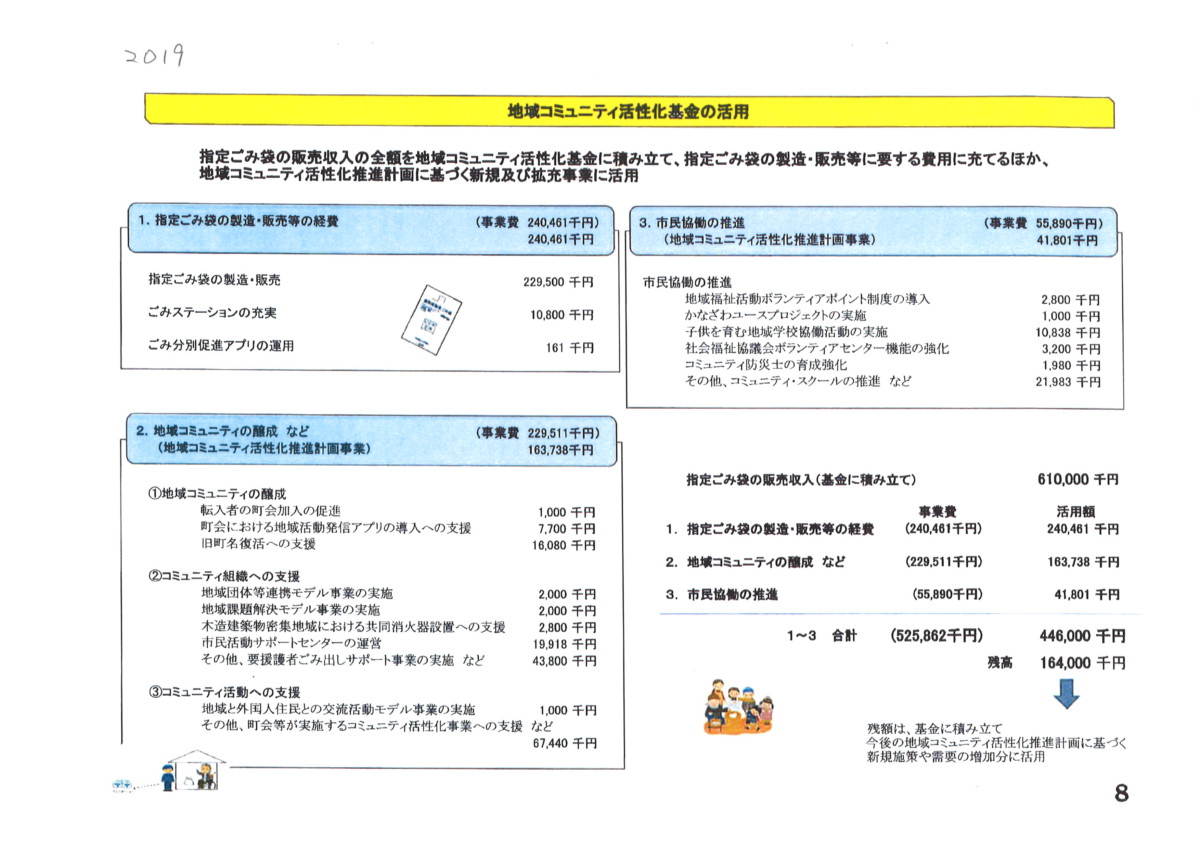

このような状況ではこれまで進めてきた「ごみ有料化」についても厳しく問われ出していると考えます。有料化によって、市民が有料袋を買うことによって得る「地域コミュニティ活性化基金」が販売収入の増加や袋の製造単価が下がったことで、予定より基金の残高が大幅に増え、今年度の予算でも残高が1億6千4百万円にものぼっています。今言ったように事業系ごみにくらべて、家庭系ごみは大幅な減少を見せています。紛れもなく市民の協力のおかげですし、本来事業系ごみを減らしてから家庭系ごみの有料化について考えるべきだ、との批判もまた沸き起こっています。市民からは、基金を必要かどうかわからないまま貯めこむのではなく、袋の料金を値下げしたり、低所得の方々を支援するなどすべきいうお声もあります。市長のお考えを伺います。

-山野市長

指定ごみ袋収集制度を始めましてから、この制度が市民の皆さんのご理解のもと、ごみ量の大きな減量効果、また分別意識の向上に繋がって資源化が促進されているというふうに思っています。今、市民の皆さんのご協力をいただいているところでもあります。この流れをしっかりと安定したものにしなければいけないというふうに思っています。今のところ、仰せの制度の見直しは考えてはおりません。

-広田議員

ぜひとも、家庭の努力が事業系によって無為にされてしまうということが起こらないように、改めて求めておきたいと思います。

③プラスチック対策について

-広田議員

次に、プラスチック対策についてです。

政府は先月末、プラスチック資源循環戦略、海洋プラごみ対策の行動計画などを決定しました。中国のプラごみ輸出の制限、世界各地で深刻な環境汚染を引き起こし大きな問題になる中、日本は国民1人当たりのプラスチックごみの排出量が、アメリカに次いで世界第2位であり、積極的な役割を果たす必要があるのは言うまでもありません。ところが、発表された一連の決定は、求められている水準に見合ったものではありません。とりわけ、「有効利用」にリサイクルのほか、「熱回収」を含めていることは問題です。これは政府自身も「最終手段」だと言ってきたものですが、現在の国内の処理状況は、リサイクルは27.8%にすぎず、残りの58%は熱回収されているのが実態です。

そこで、本市の家庭から出されるプラスチックごみ。燃やすごみが減る一方で大幅に増えているわけですが、その量はどうなっているのか、市民の関心を呼んでいます。本市の資源搬入ステーションのプラごみの推移と、どこで処理をされているのか、そしてリサイクル率についてあきらかにしてください。

-佐久間環境局長

昨年度全体で、容器包装プラスチックは前年度比26.5%増、ペットボトルは同じく3.1%増となっております。そのうち資源搬入ステーションでは、容器包装プラスチックは前年度比で71.0%増、ペットボトルは同じく37.6%増となっております。本市におきましては、これまで市民の皆様のご協力によって回収されておりますペットボトルと容器包装プラスチックの全量を、国から指定された日本容器包装リサイクル協会の委託を受けた再商品化事業者に引き渡し、そこではペットボトルの約8割が卵パックやユニフォームなどの原料に、容器包装プラスチックの約7割が物流用パレットや再生樹脂などに再商品化されております。

-広田議員

今ご報告いただいたのは、本市が自治体として集め、一生懸命リサイクルの処理をしている実態であります。自治体として私は様々な努力をしてきていると考えています。しかし一方で産廃のプラごみについては、中国への輸出ができなくなり、さらに東南アジアなどへ輸出してきた汚れたプラごみは、バーゼル条約の改定で輸出が難しくなり、焼却に拍車がかかると懸念されています。そんな中、環境省は産業廃棄物のプラゴミの処理を本市も含む自治体へ依頼しています。これは事実上の焼却の押し付けです。国は「積極的に検討を」としていますが、本市はどうするおつもりなのか。これまでごみの有料化で市民に負担をしてもらってまで、「コスト削減、焼却炉の縮小化が必要」などと言ってきたことからも矛盾しますし、この産廃は本市の産廃ではなく全国どこから来るかわからないと言うではないですか。地方自治体各々の努力を無為にするようなものだと考えますがいかがですか。

-山野市長

産業廃棄物の廃プラスチックの受け入れにつきましては、今お話がありましたように本市のこれまで取り組んできた施策と反することであります。私は今のところ難しいと、考えてはおりません。

-広田議員

報道ですでに取り上げられましたけれども、市民の理解を得られないという同じ思いだと思っております。とはいえ、今回の輸出規制について、迅速で有効な対策を取らなければならない事態であることはあきらかです。レジ袋有料化が法制化されますが、消費者に対応を一方的に迫るやり方だけではなく、不必要なプラスチック製品や、紙など代替品があるプラ製品をつくらない「減プラスチック社会」に踏み出す時です。そのためには、生産から廃棄までメーカーが責任を負う「拡大生産者責任」を徹底することが必要で、法整備が必要だと思いますが、市長の見解を伺います。

-山野市長

今お話がありましたように、拡大生産者責任につきましては一義的には法令等の整備が重要・必要であります。引き続き、全国都市清掃会議を通じ国に要望していきます。

小中学校の教育環境について

-広田議員

続いて、小中学校の教育環境について伺います。

昨年、本市が行った「子どもの生活実態調査」では、本市の子育て世帯の切実な実態があきらかとなり、なかでも、「保護者が現在必要な支援はなにか」という問いに、一般世帯でも50%、相対的貧困層では68%の方が、「子どもの就学に係る費用の軽減」を選んでいます。文科省調べでは、教材や給食、部活などで、公立小学校では32万2千円、中学校では47万9千円の負担が年間あるとわかりました。

まずは、そのような実態があきらかになりましたが、どのように受け止めておられますか。少しでも教育にかかる経済的負担を減らしたいとお考えでしょうか。教育長に伺います。

-野口教育長

私も大変貧しい家に育ちましたので、保護者の教育にかかる経済的負担というものについては非常に興味関心を持っているつもりであります。従いまして、本市では学校におけます保護者の負担を少しでも軽減したい、そういう思いから、小中学校において使用しておりますドリル、それからワークブック、また資料集等の補助教材につきましては、校長がしっかりとそれを吟味して教育的価値を認めたもので保護者の負担にも十分配慮した教材について、教育委員会に届けることにしていただいています。また併せましてその他の学用品等につきましても、必ずしもそれを購入する必要がないと思っておりまして、代用できるものがあればその使用を可とさせていただいています。そして併せまして給食費につきましても、本市では食材費のみを保護者負担とさせていただいています。

-広田議員

教育長も経済的負担は減らしたいという思いはあるけれども、やれる範囲でやっているというお答えだったと思います。私はそんな中で、制度として確立している「就学援助制度」、これは非常に大切な制度だと考えます。まずは本市の認定基準、たとえば父・母・子2人の4人世帯だとどれくらいの基準なのか、そして昨年度確定した認定者数、認定率をお聞かせください。

-野口教育長

本市の認定基準につきましては、世帯の所得額が生活保護基準の1.3倍未満としておりまして、就学援助制度が一般財源化されました平成17年度以降も、それまでの基準を維持しております。なお国は平成25年度以降、生活保護基準の引き下げをずっと行っておりますけれども、本市ではその影響が出ないよう見直し前の基準としております。今ほど具体的な例でお尋ねがありましたけれども、お尋ねがありましたことは本市の就学援助の案内チラシにも一例として載せされておりますが、「保護者を30代の両親、子どもは就学前と小学生の1人ずつとした4人世帯、収入は給与収入として給与収入から控除額を差し引いた世帯全体の所得額が概ね303万円程度以下の場合」を就学援助の対象となっていることを示しています。いろんな条件で算出したものを載せさせていただいています。

平成30年度の認定者数でありますけれども、小中学校合わせて5634人で、全児童・生徒数に占める割合は16.25%でございました。

-広田議員

今おっしゃっていただいた人数ですが、ここ数年だけ少し減りましたけれども、右肩のぼりでした。今おっしゃった人数は認定者数ということになりますが、本市の場合はあくまでも申請主義に基づいていますので、補足率という点についてはどのようにお考えか、基準を満たすすべての方が受けられているのでしょうか。また、年度途中に経済状況が変わったとか、就学援助制度を知らなくて遅れて申し込んだという方など、年度途中の申請者はどのくらいにのぼっているのか、あきらかにしてください。

-野口教育長

就学援助制度につきましては、毎年新たに小学校一年生や中学校一年生になる全ての児童・生徒に対しまして制度案内のチラシを配布しております。加えて新入学学用品費につきましてはあらかじめ入学までに全ての幼稚園や保育所等にも案内しております他、適宜新聞またはテレビなどを通じて周知に努めております。こうした取り組みによりまして、就学援助を必要としている方々は申請されているのではないかなと捉えております。今ほどありましたが、年度途中でやはり転校などしてくる方もいらっしゃるので、そういう方につきましては窓口等でもチラシ等については配布をさせていただいておりますので、申請されていると捉えております。なお30年度における年度途中の認定者数は115名でございました。

-広田議員

年度途中の115名についての理由はお聞きしていないということなのでわかりませんけれども、私の周りでは少なくとも就学援助制度っていうもの自体を知らないという方が、現に小中学校のお子さんをお持ちの親御さんの中でいらっしゃいます。ということから考えると、捕捉率については100%ではないだろうなというふうに感じております。私は、基準を満たすすべての方に受けてほしいと考えます。そのためには、知らなかったとか、「自分たちに必要かわからない」とかいう理由で申請しないということがないよう取り組んでいただきたいと思います。まずは入学説明会の時きちんと説明をすること、そして、現在「お知らせ兼申し込み書」には「経済的な理由でお困りの方に」と書かれていますが、先程言われたように収入による客観的な判断基準がありますので、そうした文言は外し、少しでも申請しやすい環境にしてはどうかと考えますがいかがですか。

-野口教育長

就学援助制度について、制度を必要とする方に誤解なくわかりやすくお伝えするために、教育基本法の4条、学校教育法の19条で使用されている経済的理由だという言葉を用いておりますので、この用語については見直すつもりはないということであります。これまで現在の案内チラシについては長年多くの方々のご意見を取り入れて充実をさせていただいてきたものであります。先程お話がありました通り、それぞれのご家庭の要件によって基準額がずいぶん変わってまいりますので、違う方法をとってしまうと複雑になってしまうのではないかなというふうに思っていますので、誤解を招かないようにも不明な場合には窓口までお問い合わせいただいて丁寧にお答えをするという方向で行きたいと思います。

-広田議員

現に他都市では、就学援助の申請漏れを防ぐことを目的として、年度当初に就学援助を必要としない方も含めて全員から回収しているという実態もあります。ぜひ本市でも検討を進めていただきたいと要望をしておきます。

学校給食の無償化についてもお聞きします。

この議場でも何度か求めてきました。学校給食の今日的な課題は「義務教育は無償」という観点と、昨今の格差と貧困の広がりによる家庭生活への影響であり、給食の無償化や減免を実施する自治体が増えてきました。文科省は昨年度「29年度中の学校給食の無償化の実施状況」について調査を実施しましたが、小中、小中いずれかで完全無償化しているのは82都市、一部無償化、一部補助をしているのは424都市、24.4%にのぼることが明らかとなっています。本市の給食費も高い数値となっています。

教育長にお聞きしたいのは、憲法26条で規定される「義務教育は無償」という観点についてです。1951年、政府自らが「義務教育の無償をできるだけ早く広範囲に実現したい」「学用品、学校給食費、できれば交通費」と参議院の文部委員会で述べていたことがあきらかとなりました。このことについて教育長の見解を伺います。

-野口教育長

1951年、私が生まれる一年前の話でありまして、しっかりと全部精査して読ませていただきましたが、当時の答弁というのは政府の、いわゆる昭和26年度に入学をしてくる児童に対して、教科用図書の供与に関する審議の法律案にあたって、当時の政府の考え方を述べたものではないかなと、そんなふうに私は捉えております。

-広田議員

私は、憲法制定間もない頃ですから、憲法の理想をしっかり政府が発言されたと思っております。ぜひともその観点で、教育長も取り組んでいただきたいと思います。

次に、学校給食法で保護者負担とされている食材費について、これも「自治体等が全額補助することも否定されない」と事務次官通達で出されています。事務次官通達に立ち返り、学校給食を無償化したり減免化することは可能であることをあきらかにしてください。

-野口教育長

今広田議員がおっしゃられた国の通知でありますけれども、学校給食法の規定について給食の実施に必要な経費は原則学校の設置者と給食を受ける児童等の保護者とがそれぞれ分担することを定めたものでありまして、その上で例えば地方自治体や学校法人、その他のものが給食費の一部を補助するような場合を禁止する意図ではない旨を明らかにしたものと捉えています。本市におきましては学校給食法により人件費や施設設備費は設置者の負担としておりますことから、経費の適切な負担の観点から給食の食材費のみ保護者にご負担いただくことにしております。なお、就学援助制度によりまして経済的にお困りの方に対しましては給食費の全額を支援しておりまして、学校給食費の無償化については現在のところ考えてはおりません。

-広田議員

禁止しないのですから、学校給食を無償化したり減免したりすることは可能だというご答弁だと受け止めます。

最後に、エアコンの設置ですけれども、昨日もご答弁がありましたので端的に。

今年エアコンの設置が間に合うのは大規模の小学校8校のみです。あと残りを数えましたところ、来年度が18校、再来年度が27校、中学校は2022年度ということになります。多くの子供たちがこの暑い夏を乗り切れるのか、大変心配をしています。全ての子供に安全な学習環境をいち早く整備すべきです。一刻も早く、小中学校教室にエアコン設置を実現できるよう、努力するべきではないでしょうか。

-野口教育長

今ほどお話がございました通り、今月末を持ちまして今年度設置予定の26校のうちの8校につきましては設置が完了いたします。また10月には今のところではありますが5校の完了、2月には13校について完了する予定で、今年度中にはなんとか26校完了したいと思っています。来年度は26校、令和3年度には中学校24校になります。できるだけ国の補助制度も活用しながら早期の設置完了に努めてまいりたいと思っています。

-広田議員

昨日のご答弁を聞いておりましたら、前倒しをしたいけれども財政面で難しいというような答えだったと思います。そうであれば私は国庫補助をもっと増やすよう求めるべきだと思うんですけれども、見解を伺います。

-野口教育長

国庫補助の額につきましては、私の認識では毎年額が違ってきているはずなので、一定ではありませんので、その中できちんといただけるものにつきましては申請をしながらそれを活用して、しっかりと設置の努力をしたい、そんなふうに思っているところであります。

こころの健康支援について

-広田議員

こころの健康支援について、たくさん質問があったのですが端的に行います。

小学生ら20名が死傷した痛ましい事件から1か月近くが経とうとしています。遺族や傷つけられた子どもたちの心身のケアはもちろん大事ですし、このようなことは二度とあってはならないと考えます。そうした同じ思いを抱きながらも、偏見を助長するような風潮もありました。「川崎の事件を知って息子も人に危害を加えるかもしれないと思った」。長男を殺害したとされる元農水事務次官の供述も切実です。

事件をめぐって聞こえてくるこうした声が、さまざまな事情を抱えてひきこもり状態にある人や家族を追いつめないような取り組みが、今一層必要だと感じています。それについては相談窓口、それから自殺対策の中に引きこもり支援も盛り込まれており、その点ではポータルサイトの設置もぜひ引きこもり対策に起用してほしいと思いますし、この窓口にしっかりご本人・ご家族が繋がっていくためには、私はこころの悩みを抱えることや自殺に追いつめられることは誰にでも起こり得るものであり、全ての人々がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望をもって暮らすことができるよう、政治も力を尽くすことはもちろんですが、それぞれの要因の解決に向けた行政支援と支える環境整備の充実が必要だと訴え、質問を終わります。

※もちろん、質問も用意していましたが、時間切れでできませんでした。以下がその部分です。

・ひきこもり支援について

まずは、本市のひきこもり状態にある方々やご家族への支援の現状をあきらかにしてください。

―

・相談窓口について

各福祉健康センターでは日夜、保健師、専門家のみなさんが訪問、相談、マネジメント活動をされているかと思います。しかし、まだ孤立状態にいる方、相談するのを躊躇している方もいらっしゃいます。気軽に、相談しやすい窓口の開設と言う点ではどのような工夫をされているのか伺います。

―

・ポータルサイトについて

本市のひきこもり支援も含まれた自殺対策計画の中では、インターネット・SNSの活用が盛り込まれ、今年度は「ポータルサイト」の設置がされると聞いています。

厚生労働省の調査では、SNSでの自殺相談が2万件を超し、特に若い世代、女性からの相談が多かったようです。電話や行政機関では、相談時間も限られますが、インターネット・SNSはいつでもどこでも相談できるというメリットがあります。

また、国の自殺対策強化事業の実施要綱では、「日本の自殺は深夜と早朝にピークがあり、当該時間帯に電話相談を実施することで、自殺を直前で回避できる可能性がある」とのこと。

ポータルサイトの優位性、自殺が起きる時間帯などを加味し、とりわけ緊急性のあるご相談にはどのように応え、適切な対応がとれるようにするのか、あきらかにしてください。

―

このポータルサイトや相談窓口が、今以上に気軽に相談できるものにするために、「自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こりうる」「その場合は、誰かに援助を求めることは適切で躊躇することはない」ということが、社会全体の共通認識になるような普及啓発をしていくべきと考えますがいかがでしょうか。

―

・保健師の増員について

さいごに、日曜窓口の開設やポータルサイトなど、各種窓口を開設しても、関わっていくのは言うまでもなく人間です。とくに、各自治体では保健師を中心に訪問や相談、各機関との連携を行っているかと思いますが、本市では中核市で常勤の保健師の人数が人口当たり最も少ないという状況です。 ぜひとも、こうした中心的な役割を担う保健師の増員を求めたいと思いますがいかがですか。

―