-大桑議員

質問の機会を得ましたので、日本共産党市議団の一員として質問いたします。

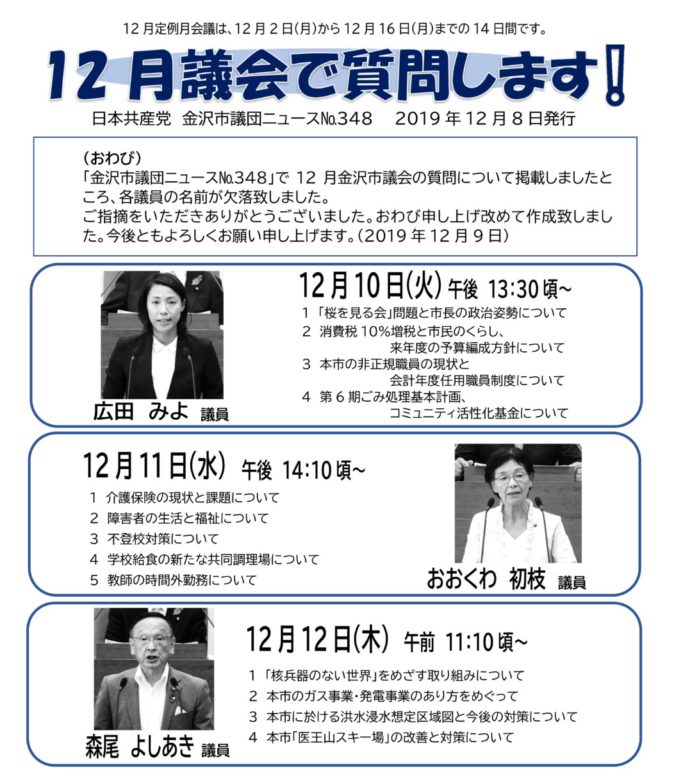

安倍政権の下、介護保険制度のあいつぐ後退が続いています。多くの方々から保険料が引きあがり必要なサービスが受けられないとの声、介護の現場では人手不足が深刻となり、怒りと悲痛な訴えが広がっています。その一つが、特別養護老人ホームへの入所にあたって、「要介護1・2」の方が対象から除外されたことです。それでも、現時点、本市に、おいて、入所を待っている方が446人にものぼります。

現在、国民年金のみを受給する人の平均受給額は月約5,5万円程度、厚生年金を受給されている方でも、女性に限ってみれば平均受給額は基礎年金部分を含めて、月約10.3万円程度という統計が出ています。こうした低年金の方が要介護状態になった時、入居できる施設として特養ホームがあります。

にもかかわらず、国は給付費抑制に舵を切り、特養ホームの増設を抑えて、有料老人ホームやサービス付高齢者住宅などへの入居を進めてきました。有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅では月額利用料が平均で月12~15万円必要となり、とても低年金受給者には利用できなくなっています。

特養ホーム入居待機者家族会のみなさんが行った、介護保険に関するアンケートの中で最も多かったのが特養ホームの充実を求める声です。

80代の男性の方は、「妻を在宅で介護している、老々介護で、自分も病気で通院している状態だ。月曜日から金曜日まで、ディサービスを利用している、介護も限界で、特養ホームを希望しているが、なかなか入所できない。もっと特養ホームを、作ってほしい」と訴えています。

本市では新たに建設される特養ホームは、ユニット型の施設が多く、その費用負担は月15万円前後です。施設の待機者をカウントしてみると、利用料の安い多床室を希望している方が多く、入居できない間は、自宅で老老介護せざるを得ない現実があります。

待機者を1日も早く解消するために、ひき続き特養ホームの建設整備を進めると共に、経済的な理由で施設入居を断念することがないよう、低年金でも入居できる従来型特養ホーム等の施設整備も検討して欲しいと思いますがいかがでしょうか、お伺いいたします。

また、介護職員の処遇改善や介護報酬の改善も急務です。介護職員の不足を感じている事業所が多いと聞きますが、不足の理由は「採用が困難なためとのことです。なぜ採用が困難なのか。理由は明白です。他産業の一般職の賃金と比べて6割~7割という低い賃金に加え、労働環境の充実、整備が遅れていることがあげられます。2018年度の介護報酬改定が事業所の大幅減収を招き、人件費削減が余儀なくされています。このような中で、人材確保の困難は、慢性化し深刻さを増しています。近年では、人材紹介、派遣業者からの就職も増えており、その手数料負担も施設経営を圧迫している現状があるといいます。国にさらなる制度改善を求めるとともに、市民の生活を守る為にも、事業所の安定経営や職員が希望を持って働き続けることを保障する立場からも、特養ホーム等へ就職する方への援助金等の処遇改善や、市独自で積極的な介護職員の人材確保、定着促進をはかる、具体的な対策を打つべきだと考えますが、市長のお考えをお尋ねしたいと思います。

また、特養入所要件から外れた介護1,2の方の状況も大変です。待機者・軽度者の介護で深刻な事態を起こさない為にも、施設の検討、実施が求められています。

ところが国は、今後も「ケアプランの有料化」や「要介護1・2の方のディサービスやホームヘルパーの総合事業への移行」など、介護保険の改悪が議論されています。さらなる自己負担の増加や、初期段階での介護サービスの利用を抑制することになり、かえって重度化、家族介護の負担を増やすことになります。

必要な介護のサービスを受ける事によってその人らしい日常生活を営むことができるよう、求めたいと思いますが市長のお考えをお聞きします。

次に、65歳以上で心身に障害のある方の医療費窓口負担についてお伺いします。

本市では現在、65歳未満の障害のある方の医療費窓口負担は無料となっています。いわゆる現物給付という制度です。

ところが65歳になったとたんに償還払いに変わり、一旦窓口で自己負担分を支払い申請して、払い戻しを受ける必要が生じます。

障害のある方は特に高齢になるほど、生活環境は悪化し、毎月、払い戻しの申請手続きにでかけなければならない困難さや、窓口での一時支払いという経済的にも大きな負担が強いられています。

高齢期になっては、病気も増えてきて医療機関への受診の必要が高まってくる時期です。

高齢の障害のある方からお話をお聞きしました。ひと月の年金が約、10万円程度で医療費や、薬代だけで3万円前後の支払いがあり、医療費が償還払いとはいえ、生活のやりくりが大変だと話されました。先月は滞納になっていた電気料が払えず、電気が止まりました。幸い、第3者が立て替えてくれたため電気は、数時間後に復活されたものの、「来月以降もぎりぎりの生活が続くかと思うと、気が気でならない」と言います。

この方は、医療費が償還払いでなく現物支給であればお金の心配をしなくても、安心して医療を受けることができると話されています。

他の自治体の中には現物給付を行っているところも増えてきました。心身障害者医療費助成制度について、年齢に関係なく現物給付制度をするように求めますがいかがでしょうか。多くの方から年齢に関係なく窓口無料とする改善を、求める声が上がっています。

また、所得制限を設けず、障害を持っているすべての方にこの制度を適用することを求めますがいかがでしょうか。お伺いいたします。

3点目に不登校の児童、生徒への支援についてお伺いいたします。

文部科学省から不登校に対する取り組みをまとめた、「不登校児童・生徒への支援の在り方について」が全小,中学校に向けて通知されました。11月に開かれた金沢市総合教育会議の中で、本市における不登校対策についての話し合いが行われています。不登校の子どもは、子どもの数が減っているのに増え続け本市においても、右肩上がりに増加、保健室登校や校門に、一歩入って引き返すだけの子どもなども含めれば、規模の面でも非常に深刻な状態になっています。神戸大学名誉教授で不登校・登校拒否問題について研究や講演活動をされている広木克行氏は「不登校の子どもは管理的な学校生活や人間関係の苦悩に悩んでいるし、さらに学校に行けないことで自己否定を深める二重の苦しみを抱えている。」と指摘しています。そして、「不登校問題をどう解決していくかは、まずは子どもの話をよく聴き、真剣に子どもと向き合って、子どもが求めていることを理解することだ」と問題解決の糸口を提示され「不登校の子どもたちの心は、様々なもつれを持っている。もつれの原因は社会や教育の在り方が一因になっている」ともおっしゃっていて、このことからも不登校を本人や家庭の責任とすることは間違いだという事は明らかです。

私がお聞きした不登校の子どもの親は、「勉強がつまらない」「みんなに合わせる事が辛い」「学校に行かなければと思うけれど、どうして自分が学校にいけないかわからない」といった子どもの苦しみを、どう受け止めればいいのか親子ともども本当に悩んだと語ってくれました。

文科省の通知を受けて本市として今後どのような不登校対策を行っていくのか、今までの不登校対策とどう違いがあるのかお聞かせください。

自分の子どもが不登校になったことをきっかけに、同じような悩みを抱えている親御さんに寄り添い支援している方にお話を聞きました。「不登校の子は、みんな様々な理由を抱えている。大切なのは、安心できる子どもたちの居場所の確保が必要だ」と言い、「同時に家族や学校を支援する仕組みも必要」だとしています。子どもたちに、学校強制でない教育の権利、自分らしく生きられる権利を保障する立場から、子どもと親が安心して相談できる窓口の拡充や、学校以外の様々な学びの場を、きちんと認め、公的支援を行いながら子どもを緊張感から解放していくことが大切です。

本市は、「不登校の子どもたちを支える民間団体と市の連絡会の設置をし、子どもを支えるネットワークづくり」を、構築するとしています。

子ども支えるネットワークをいつまでに整えるのかお聞きします。また、体制がつくられた後、どのように不登校の児童生徒や保護者の方と向きあっていくのか、具体的なビジョンもお示し下さい。そして、不登校または不登校傾向にある児童生徒のうち登校した場合、安心して過ごせる居場所や、そしてやりたい事学びたい事を支援していく教職員の配置を求めますがいかがでしょうか。

また、学校側からの情報が得られる体制を作ってほしいと思いますが子どもや親がさらに追い詰める事のないように配慮が必要かと考えます。いかがでしょうか

次に、学校給食の共同調理場新設についてお尋ねします。

市長は提案理由説明の中で、泉本町6丁目にある石川県県央土木総合事務所跡地の取得を県に申し入れ、隣接する旧県警交通機動隊舎敷地と合わせた同地に学校給食の大規模共同調理場を新設したいとの考えを説明されました。 本市において、2010年に示された学校給食調理場再整備計画では、すべての単独校調理場を廃止、中規模共同調理場の統廃合、そして新たな大型共同調理場の建設を打ち出しています

2013年に小学校と中学校の子ども達の給食6000食用意できるとする東部大型共同調理場が建設されました。 子ども達に暖かい美味しい給食の提供、又食育の面からも、自校方式の、給食施設は多くの市民や、保護者から指示されてきましたが新しい学校が新設されると自校式の給食調施設はなくなっていきました。大型の共同調理場は、業務は民間に委託される為、業者は経済効率を追い求める結果、献立の簡略化や加工食品を多用することになります。大雪などの自然災害が発生すれば給食が届かないという問題も起こりかねません。今、大型共同調理場計画が示されましたがどういう計画なのか、明らかにしてください。規模、運営についてもうかがいます。そして鞍月調理場の代替施設でもあるとおっしゃいますが、鞍月調理場はその後新しく建て替えするつもりなのかもお尋ねいたします。

これまでも、学校給食調理場計画の見直し、自校方式の調理場の存続をもとめてきました。全国的にも自校方式と大型調理場の給食施設は50%、50%の立地です。本市の自校方式の給食施設の全面廃止は類を見ません。できたての温かい給食が提供できること、個々の生徒へのきめ細やかな食物アレルギー対応が出来る事、震災時の指定避難場になる学校で食事の炊き出し施設になるなど、子供と学校にとって自校方式の良さは十分わかります。自校方式の調理場で、働いている方「子どもの声を聴きながら調理している。私が子ども達の食べる給食を作っているのだという喜びがある」と語ってくれました。そこでお伺いいたします。自校方式から大型共同調理場に移行する理由は何なのでしょうか。また、開かれた懇話会の中で自校方式への評価はなかったのでしょうか。お答えいただきたいと思います。

高崎市では学校や給食センターの建て替え時期に合わせて単独校調理場に順次移行したと言います。全国的にもこのよう大型調理場方式から自校方式に大胆に方向転換した自治体が、見られます。本市として自校方式をなくして大型調理場方式に移行することについては、保護者の意見を聞いて進めるべきと思いますがいかがでしょうか、お伺いいたします。

次に教職員の、長時間勤務の是正についてお尋ねします

この問題は何度も議会で取り上げられてきました。教職員の長時間の働き方は深刻であり早急に改善をはかることは、待ったなしの状況です。

教育に関わるほとんどの人が、学校現場に教職員を増やすことこそ最も効果的な問題解決の道だと考えています。直ちに改善が必要な差し迫った状況にあると認識し、国において教員の定数増員を求めていくとの回答を教育長からいただいております。中核市の役員をしている立場からも、どのような強いメッセージを国に届けていらっしゃるのかお尋ねいたします。

さらに、今般、国会において「1年単位の変形労働時間制」を導入する法が可決されました。これは教職員の働き方をより劣悪なものにする悪法だとの非難の声が、現場の教職員だけでなくいろんな所からも上がっています。

「一年単位の変形労働時間制」とは、1年間の中で閑散期の労働時間を短くしその分だけ繁忙期の労働時間を長くしようというものです。「1年単位の変形労働時間制」において閑散期として想定されているのが夏休みです。授業のある日は長く働いているのだから繁忙期として労働時間を延長しその分夏に休みを長くとるという事です。

教員は夏休みも出勤して仕事をしています。夏休みに今までの分を確保するという理由は成り立ちません。休みの間も研修や部活動の指導などで年休も取れないほどです。

問題の根本にある教員定数や残業代ゼロの見直しを行わず、「変形労働時間制」の導入によって、見かけの残業時間を減らすやり方は新たな矛盾も生じ解決できません。考えなければならないのは、教員の労働条件の悪化が子供の教育に何をもたらすかです。私たちと教員が求めているのは、こうした状況を解決し、教員が元気に心に余裕をもって、子どもの教育に当たれるようになることです。この「1年単位の変形労働時間制」では、教員が元気になるどころか長時間労働が固定化、助長されます。

長時間労働をなくする抜本的な対策をとらないで「1年単位の変形労働時間制」を教育現場へ導入することに対する教育長のお考えをお聞かせください。 以上で私の質問をおわります。

-山根市長

7番大桑議員にお答えをいたします。

特別養護老人ホームのことについてお尋ねがございました。昨年度に2施設が完成するとともに、今期の介護保険事業計画の期間中に新たに2施設を整備することとしています。今後も待機者や施設の空き状況等を勘案し、次期介護保険事業計画の中で適切に対応してまいります。また本市では入居者のプライバシーを確保し、個人の尊厳を重視した介護を実現する観点から、条例で個室を原則としています。加えて低所得者に対しては居住費を軽減していますことから、多床室がある従来型の特別養護老人ホームを整備する予定はありません。

介護職員の人材確保のことについてお尋ねがございました。人材確保策につきましては、広域的な取り組みが必要でありますから、基本的には国・県が主体となって取り組んでいるところであります。本市におきましてはケアワーカーカフェの開催、新採介護職員サポーター導入助成制度の実施など、働きやすい職場環境の整備改善を支援することで、人材の確保定着に努めているところであります。なお、今年度ですけれども、県と共同して介護労働実態調査を行っているところでありまして、その調査結果を踏まえて本市としてどのような対応が出来るのか検討をしてまいりたいと考えています。

制度改正等々で必要なサービスが提供され、介護を必要とする方の尊厳が保持され、能力に応じたその人らしい生活が送れる、そんな改正を求めたいということでありました。現在国におきましては、次期介護保険事業計画に向けた制度改正が検討をされているところであります。保険料水準の上昇を極力抑制するなど、持続可能な介護保険制度の確立を図ることについて、全国市長会から国に要望しているところであります。引き続き動向に注視してまいります。

障害者施策のことについてお尋ねがございました。65歳以上の心身障害者医療費助成に関してですけれども、65歳未満の方と同様に現物支給をするべきではないかということです。現在の償還払い方式につきましては、石川県の制度に基づき、県内市町が統一で実施をしており、本市独自で現物給付方式に変更することは難しいと考えています。これまでも65歳以上の方への現物支給の導入につきまして市長会などを通じて国に要望してきたところであり、今後とも導入に向けた働きかけを行ってまいります。

すべての年代において助成対象者の所得制限をなくすべきではないかというご提案をいただきました。心身障害者医療費助成制度の所得制限につきましては、平成20年8月、低所得者に配慮をして特別障害者手当の所得制限基準を準用することにより、本市独自で支給要件を緩和しているところであります。今のところ制限の撤廃やこれ以上の緩和は考えておりません。

-野口教育長

教育に関しまして大きく3点についてご質問がございました。

1点目の不登校対策についてでございますが、はじめに10月25日付の文部科学省の通知をどのように受け止めたかについてお答えいたします。本市ではこれまでも不登校児童・生徒への個別面談、家庭訪問の実施などを通して不登校対策の強化を図ってきておりますが、おおせの通知を踏まえ管理職や生徒指導主事を対象とした不登校対策研修会を実施するなどして取り組みの一層の充実を図ってまいりたいと考えております。次に、市と民間団体等との連絡会をいつまで設けて、その後どのように児童生徒や保護者と向き合っていくのかとのお尋ねがございました。民間団体等との連絡会につきましては、今後民間団体等と調整をし、出来るだけ早く設けたいと考えておりますが、まずはその中で民間団体等との情報共有を図りながら、ひとつひとつの課題の解消に向けて取り組み、児童生徒や保護者の支援に繋げてまいりたいと考えております。また、不登校傾向の児童生徒の安心して過ごせる居場所と、学びたいことを支援する教員の配置についてもお尋ねがございました。学校では不登校児童生徒が安心して過ごせる居場所づくりのために、不登校対策担当教員を中心に、心と学びの支援やスクールカウンセラーを活用して学習支援や相談体制の充実を図っており、加えて児童生徒支援を担当する加配の教員を小学校14校、また中学校では12校に配置をしているところでございます。次に、不登校児童生徒が登校児童生徒と同じように情報を得られる状況を学校側に求めるがいかがかとのお尋ねがございました。これまでも不登校児童生徒に対しましては定期的に家庭訪問を行い、本人の状況を把握するとともに、学校で配布しました各教科の学習プリント、また学校だより等につきましても本人や保護者に確実に渡るように努めております。また、必要に応じて担任だけではなく管理職や教育相談担当教員、心のきずなサポーター等が組織的に連携しながら本人や保護者と面談を行っているところでございます。

2点目に、学校給食の共同調理場についてのご質問がございました。はじめに、自校方式ではなく共同調理場方式をとる理由ということについてお答えしたいと思います。より安全な給食を安定して継続提供していくためには、共同調理場の衛生水準が施設設備等の機能性等をこれまで以上に高めていくことが必要であります。そのために老朽化が進む学校併設の単独校調理場等は敷地面積等の関係から十分な再整備が難しく、引き続き共同調理場方式を基本としていきたいと考えております。次に、先に設置をいたしました懇話会での自校方式に対する評価と共同調理場での給食の提供についてお答えをしたいと思います。本年11月に保護者・有識者・学校関係者・調理場関係者からなる新たな学校給食調理場再整備計画に関する懇話会を設置をいたしましたが、委員からは昔を懐かしみ「匂いや香りが校内に漂うことによって給食を楽しみにする子どもが多かった」等の意見が出された他、「安全安心な給食が一番大切である」との声や、「調理員等の代替や他からの応援など人の確保が出来ない場合円滑な給食提供に支障が生じるのではないか」等の懸念等が示されました。これまでも本市の学校給食では地場産物等を多く使用した多彩な献立により、地元の食文化への興味・関心を高めるとともに、安全安心な給食の提供に努めており、引き続き共同調理場方式を基本とすることで児童生徒が安心して美味しく食べることができる給食提供が可能になると考えております。次に、旧県央土木総合事務所跡地に設置する共同調理場についてでございますが、新たな共同調理場は老朽化が進む鞍月共同調理場の代替機能や、今後の単独校調理場等の統合集約を図るために建設を予定しており、施設規模や運営方式等も含め新たな学校給食調理場再整備計画に関する懇話会の意見を踏まえ、検討して行きたいと考えております。共同調理場の建設は保護者の意見を聞いて進めるべきと思うがいかがかとのお尋ねがございました。共同調理場の再整備計画の策定にあたりましては、保護者等の意見を聞くことは大切なことであります。今回、そういたことから保護者等からなる懇話会を設置し、ご意見をいただくものとしたところでございます。 3点目に教職員の時間外勤務時間についてお尋ねがございました。1点目として、中核市教育長会の役員としてどのようにメッセージを国に届けているのかということについてお答えいたします。中核市教育長会の役員として、本年も8月9日に文部科学省を訪問いたしました。基礎定数の見直しによる教職員の確実な配置、また少人数学級の実施などについて、所管の局長、また審議官、関係各課の課長等に直接お会いして要望してまいったところでございます。最後に、「1年単位の変形労働時間制」の導入についてお尋ねがございました。大桑議員がお話された通り、様々に課題があるのではないかということがありますので、私なりにも整理をしていきたいと思っております。そうしたことに基づきまして、今般、改正教職員給与特別措置法が成立したばかりでありますので、詳細なものが示されておりませんことから、今後国の動向を注視しつつ対応してまいりたいと考えております。