代表質問は一括質問のみとされており、一度に質問して、一度に答弁されるというスタイルなのですが、理解しやすいよう、一問一答のように並び替えています。

1.物価高から市民のくらしと営業をどう守るか。

-広田議員

コロナ禍で急激な物価高騰が市民の暮らしを直撃しています。政治が、どう市民生活と営業を守るかが問われています。

この物価高は、新型コロナウイルス感染症とウクライナへの侵略だけが原因ではありません。安倍元首相が日銀に強いた「異次元の金融緩和」による異常円安、アベノミクスが招いた大失政が大きな原因です。

同時にくらしがこれほど苦しいのは、雇用の規制緩和や社会保障の改悪など「新自由主義」の政策が実質賃金の大幅な低下を招いたからにほかならず、日本経済を「冷たく弱い経済」にしてしまった結果です。

今必要なのは、緊急対策と、日本経済を新自由主義から「やさしく強い経済」に大転換させることです。まず緊急対策についてです。

わたしたち市議団は先月、市民のお声を取りまとめ、9項目にわたり市長あてに申し入れをしました。そのうち、エネルギーへの補助、保育や学校給食の値上げはしないなど、この補正予算で反映されたものもあります。

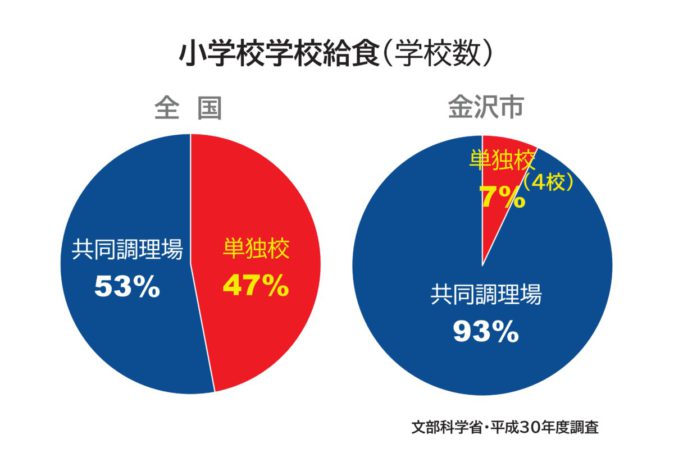

<学校給食費>

まず、学校給食費については、年間どれくらいの値上げを抑制できたのかあきらかにしてください。とはいえ、現場ではより安い食材に切り替えて値上げしない対策をとっているとお聞きしていますが、大切な子どもの食の質を落とすべきではないと考えますがいかがですか。

-野口教育長

今回の緊急対策によって小中学校それぞれ年間どれくらいの値上げを抑制できるのかとのご質問についてでございますが、食材価格の高騰により1学期分に使用する食材・給食用食材のうち、現在約30%の品目で価格が上昇しており、1食の給食費単価に置き換えますと小学校で12円29銭、中学校で18円79銭の値上げとなっています。

国基準の栄養価を確保するため、今年度約200回分の給食にかかる不足額、小学校で約5400万円、中学校で約4600万円、計1億円を公費負担とし、保護者負担の軽減を図るものでございます。

2番目に、給食の質を落とすべきでないと思うがいかがかとのご質問についてお答えをいたします。

学校給食におきましては、児童生徒が適切に栄養を摂取し、健康の増進に繋げることが大切であり、これまでも栄養士による献立内容の工夫によって国基準の栄養価を確保しながら価格内で収めるよう努力をしてきたところでございます。

食材価格の上昇に伴い、献立の工夫にも限界がありますことから、引き続き必要な栄養価や給食の満足度を満たすとともに、食材の地産地消を推進していくためにも、今後適切な時期に給食費について協議していきたいと考えております。←値上させないようにしなければ!

<福祉光熱費助成>

-広田議員

福祉光熱費助成についてです。個人への対象範囲がかなり限定されていますが、なぜなのか、もっと対象拡大できないのか伺います。さらに、学童保育への1施設4万円の加算は現場も大変助かると思いますが、他の福祉施設や介護施設へは出せないのはどうしてか伺います。

-村山市長

今回は電気及びガス料金高騰への対応を含め生活に困窮している世帯に対して夏の光熱費の補助を目的に福祉光熱費助成金の支給を行うこととしたものでございます。

自宅において光熱費の負担をしている生活困窮世帯への支援を目的としておりまして、支給対象世帯の拡充については考えてはおりません。

介護施設や障がい者施設など社会福祉施設の運営経費については、児童クラブや児童館とは異なり、国の基準で定める報酬等によって賄われておりまして、国は原油価格の高騰に対して特段の措置を講じておりませんので、市として独自に助成することは考えていないところです。

<上下水道料金の減免>

-広田議員

わたしたちが要望した全世帯および事業所へ幅広くいきわたる、上下水道料金4か月の基本料金の減免についてはどのように検討されたのか、伺います。

-平嶋公営企業管理者

これまでも上下水道料金の支払いが困難な方につきましては、事由の把握に努めまして、分割納付や支払期限を延長いたしますほか、療養援護を受けている方を対象に基本料金相当額の減免制度を適用するなど、きめ細やかに対応してきているところでございます。

また令和2年度ですが、新型コロナウイルス感染症を踏まえて基本料金の減免を実施いたしましたが、この令和2年度とは地域の経済活動の状況も異なってきております。したがいまして現段階で一律に基本料金の減免を行うことは考えておりません。

2.5つの柱と本市の現状、対策について

-広田議員

同時に日本経済を新自由主義から「やさしく強い経済」に大転換させることが必要です。日本共産党は5つの柱で提案していますのでそれに沿って、本市の現状や市長のお考えをお聞きします。

<消費税減税について>

まずは消費税5%への緊急減税が必要です。世界でもコロナ禍のもとで世界86の国・地域で消費税の減税が行われています。

中小零細業者やフリーランスを苦しめるインボイス制度の導入についても中止が必要です。村山市長は、消費税減税、インボイス制度についてどのようにお考えでしょうか。

-村山市長

消費税は国が責任をもって社会保障制度を維持・継続させるとともに、国家財政の健全化を図る観点からも必要なものということです。

そしてその一部は、地方交付税や地方消費税交付金の原資にもなっており、国のみならず地方自治体の行財政運営に欠かすことのできない必要不可欠な財源のひとつであると考えております。

またインボイス制度は、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えることで正確に消費税額を把握しミスの防止につながる制度であると考えております。

<最低賃金について>

-広田議員

二つ目は、政治の責任で賃金が上がる国にすることが必要です。

アベノミクスの8年間で130兆円も増えた大企業の内部留保に、賃上げなどの控除も伴う適正な課税を行って10兆円規模の税収を生み出し、最低賃金を時給1,500円に引き上げるための中小・中堅企業への支援にあてることをわが党は提案しています。

石川県の最低賃金は861円です。全国加重平均では930円、東京は1,041円です。金沢市の99.64%が中小企業です。中小企業を支援し賃金を引き上げることこそ地域経済の力になるのではないでしょうか。お考えを伺います。

-村山市長

国は先日発表した骨太の方針の中で地域別最低賃金をできるだけ早期に全国加重平均1,000円以上に引き上げる目標を掲げており、今後の動向を注視していきたいと考えています。

なお本市においても、若者や女性が多い非正規労働者の正規化に対する市独自の奨励金を支給しており、引き続き雇用や労働環境の向上につなげていきたいと考えております。

<社会保障と教育予算について>

-広田議員

三つ目は、社会保障と教育予算を削減するのではなく、経済力にふさわしく充実することが必要です。

市長、4月の消費者物価指数は前年同月比、全国で2.5%、本市でも2.0%上昇であるにもかかわらず、6月15日に振り込まれる4,5月分の年金は0.4%引き下げられます。この10年間で実質6.7%の削減です。

そして、10月からの75歳以上の医療費窓口負担は2倍に跳ね上がります。

さらに、10月には児童手当の特例給付5,000円も廃止されます。

年金削減と75歳以上の医療費2倍化、児童手当の特例給付廃止について、本市市民のどれくらいの範囲に影響をもたらすのか、対策をとる必要はないか、市長のお考えを伺います。

-村山市長

国民年金については、本市において約15万4千人の受給権者が影響を受けるほか、後期高齢者医療で2割負担に該当する方は国の試算を用いて約1万3千人と想定しております。

また児童手当の支給対象外となるのは特例給付対象児童の約半数の2,900人程度と見込んでおります。

いずれも持続可能な社会保障制度の構築を目指して、国会における議論を経て改正等が行われたものでございまして、市で対策を講じることは考えておりません。

<気候危機打開のとりくみについて>

-広田議員

四つ目は、再生可能エネルギーの大規模普及など気候危機打開の本気の取り組みが必要です。

本市の地球温暖化対策の現計画は、温室効果ガス削減について国の目標値に達していないため、次期計画で見直しをはかるとしていますが、次期計画はいつからスタートする予定なのか、まずあきらかにしてください。

また、目標値を達成するための計画についてです。

4月1日から切り離した元本市の水力発電事業は本市再生可能エネルギーの6割近くをしめていたはずですが、あきらかにしてください。

大変重要なエネルギーを手放した今、どのように目標値を達成するプランをつくるのかあきらかにしてください。

-村山市長

地球温暖化対策実行計画について、こちらは国が温室効果ガス排出量の削減目標を見直したことから、本市においても削減効果の検証を行い、議会や地球温暖化対策実行委員会における議論も踏まえて、年度内を目途に新たな計画を策定し、明年度から実施できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

電力の譲渡について。温室効果ガス排出量の削減における再生可能エネルギーの利用については、発電の実施主体が公営か民営かの如何にかかわらず、水力や太陽光など自然の力で得られたエネルギーによって発電した電力を利用することであり、本市が発電事業を譲渡したことによる影響はないと考えております。

新たな計画では引き続き再生可能エネルギーによる発電量を高めるとともに、実効性ある施策を盛り込んでいきたいと考えています。

-加藤環境局長

市内の再生可能エネルギー発電量におきます本市が有していた水力発電量の比率についてのお尋ねでございます。最新の2020年度の実績では、市内の再生可能エネルギーの総発電量は222,586千kwでございます。

そのうち、昨年度まで本市が有しておりました水力発電量につきましては113,351千kwとなっておりまして、割合は約51%という状況でございます。

2019年度の数字をお尋ねでございます。2019年度では再生可能エネルギー発電の総量でございますが、255,023千kwでございます。

そのうち水力発電、本市が有しておりました水力発電量につきましては、145,239千kwということになっておりまして、割合につきましては約57%という数字となっております。

(再掲 ※2020年度は、上寺津発電所の大規模改修が行われ、発電量が減っていたので、2019年度の数字のほうが能力としては参考になるので、再質問で質問しました。)

<男女の賃金格差について>

五つ目は、男女賃金格差の解消などジェンダー平等の実現についてです。この男女の賃金格差については、本市職員の現状をみてもあきらかです。

以前お聞きした数値でも、正規は男性より女性が少ない。非正規職員は全体の3割、そのうち7割が女性とのことです。社会全体の構図がこの市役所にも表れているのです。

市長、このことを打開するために、非正規雇用の正規化、女性のはたらきやすい環境づくりが必要ですが、いかがですか。

また、今年度の正規職員、非正規職員それぞれの男女の割合、正規職員にしめる非正規の割合、男女の正規、非正規の平均賃金の差をあきらかにしてください。

-村山市長

職員の雇用についてですが、地方公務員法と条例に基づいて正規職員は競争試験を実施して、会計年度任用職員については面接等の選考により採用しており、職務内容に応じ役割分担を明確にして配置しているところです。

また、これまでも女性職員の積極的な登用や育児休業を考慮した昇任考査の機会の確保、男性職員の育児休業等取得の促進など、女性職員の働きやすい環境を整備したところでございます。

-松田総務局長

市職員の男女の割合でございますが、正規職員のうち男性は60.8%、女性は39.2%で、会計年度任用職員では男性が22.2%、女性が77.8%です。

正規職員の平均給料月額は男性は平均年齢42.3歳で約32万2千円、女性は平均年齢37.8歳で約29万5千円です。

また、一般的な週29時間の会計年度任用職員の場合、平均給料月額は男女とも約14万7千円でございます。

3.本市の平和の取り組みについて

-広田議員

つぎに、金沢市の平和への取り組みについてです。

<核兵器、憲法をめぐって>

ロシアのウクライナ侵略が続くなか、平和か戦争かが問われています。

国連憲章に基づく平和秩序を回復するため、全世界が団結することが必要です。

しかしながら、プーチン大統領が核兵器で世界を威嚇する状況のもとで、「核抑止」の議論が再燃しています。これは、いざというときには核兵器を使用し、広島・長崎のような非人道的惨禍を引き起こすことを前提にした議論です。「核抑止」ではなく、日本の核兵器禁止条約への参加こそ必要ですが、市長のお考えを伺います。

さらに、ウクライナ危機に乗じた「敵基地攻撃能力」の保有の議論がありますが、憲法に反し、日本を『軍事対軍事』の危険な悪循環に引き込むものです。骨太方針に示された軍事費の増加は、社会保障の削減や消費税増税など暮らしを押しつぶすものです。

日本は、戦争を起こさないための9条を生かした外交に力を尽くすべきです。ASEANが中心に取り組んでいる東アジアサミットの枠組みを活用・強化し、東アジア規模の友好協力条約を結び、東アジアを戦争の心配のない地域にしていく「外交努力」こそ強めるべきですが、市長、いかがでしょうか。

-村山市長

平和の取り組みについて。ロシアのウクライナ侵攻を機に、改めて核兵器の廃絶・世界の恒久平和の実現、戦争はあってはならないという思いを強くしているところです。

お尋ねがありました、核兵器禁止条約への参加の是非については外交に関わることであり、国において適切に判断されると考えています。

また憲法が掲げる平和主義は大切であり、我が国としても世界の平和に貢献していく必要があると考えています。←憲法9条改定議論には踏み込まず

<平和都市宣言について>

-広田議員

また、今こそ本市が制定する「平和都市宣言」を活かすときです。

本文中の「世界の恒久平和と核兵器の全面禁止・廃絶は、人類すべての願いであり、われわれはその実現に向けて不断の努力をしていかなければならない。」この立場に立ち、市民に改めて呼びかけてはいかがでしょうか。

この宣言は、1985年本市議会が提案し議決されたもので、戦後50周年と平和都市宣言議決10周年が重なる1995年に平和都市宣言の記念碑が、姉妹都市の各市長のサインとともに「姉妹都市公園」に建立されました。

この石碑は、平和都市宣言の石と姉妹都市の石が向き合ってデザインされています。当時の設置目的やデザインコンセプトなどあきらかにしてください。

わたしは、国や都市の友好が戦火を防ぐという本質を体現したものだと理解しました。

今こそ、平和都市宣言をいかすときです。

このような記念碑や平和都市宣言の懸垂幕などを市役所前広場などにも増設し市内外に周知してはがいかがでしょうか。

-村山市長

平和都市宣言については、これまでも原爆に関するポスター展などを通して平和都市宣言を周知しており、これからも機会をとらえて平和都市宣言の基本理念を呼び掛けてまいりたいと思います。

平和都市宣言碑は、世界の恒久平和を永遠に誓い合う市民の意志を表現するため、姉妹都市公園に設置しているものであり、ご提案の市庁舎前広場への増設あるいは懸垂幕の設置等については考えておりません。

4.コロナ感染症対応について

<保健師の増員について>

-広田議員

新型コロナ感染症への対応についてです。

行動規制は緩和されている状況ですが、感染が減ったとは言えない状況であり、保健所や病院はまだまだコロナ禍のひっ迫が続いています。

まずは、金沢市の保健所医師や保健師の残業時間の状況、平均や最も多い方などあきらかにしてください。

-高柳福祉健康局長

保健所の医師・保健師の残業の状況についてでございます。

時間外勤務手当の対象となります職員の時間外勤務は、直近3か月の平均で月73.9時間でありました。最大は本年3月に保健師の時間外勤務で160時間ありました。←過労死ライン80時間/月の2倍

-広田議員

わたしはコロナ前から、保健師の増員を求めてきました。

先月、奈良県立医科大の研究チームが、研究成果を発表しました。「人口当たりの保健師数が多い都道府県は、新型コロナウイルス感染症の罹患率が低い」というものです。

人口10万人当たりの罹患率と、平成30年末現在の保健師数を都道府県別に比較。その結果、保健師数が最も少ないグループと、最も多いグループの平均罹患率では4・26倍の差があり、都道府県別では、保健師が全国で最多の県は10万人当たりの感染者は2番目に少なく、一方、保健師数が最少の県は4番目に多かったというものです。

結果について研究グループは、保健師が積極的疫学調査を行うことでクラスターの早期発見・対応につながり、感染予防に貢献している可能性があると指摘。また、日頃から保健師の周知活動が活発なため、マスク着用や予防接種などへの関心が根付いていることも影響しているとしています。

そこで、市長。改めて、保健師の役割、保健所の機能をどのように評価していますか。

また、コロナ発生当初は、本市の保健師数は中核市では人口当たり最下位であり、感染症対応の保健師も7名でした。

現在の保健師数は、正規と非正規で何名まで増やしたのかあきらかにしてください。

いまでも感染者へのお声かけがすぐにできない状況であり、ショートメッセージという応急対策を行っています。感染対策の最前線で重要な役割を果たす保健師の増員がさらに必要と考えますがいかがですか。

-村山市長

今般の新型コロナ対応において保健所は、感染者への対応を一元的に担うとともに、高齢者施設等における集中的な検査や、市民に対する基本的な感染対策の周知など、感染症対策の要となる機能を果たしております。

また保健師は、専門職として感染者に係る疫学調査から入院調整、自宅療養に関する相談対応に至るまで、高い使命感をもって職務を遂行しており、本市の公衆衛生行政の中心的役割を担っているものと評価しております。

-松田総務局長

保健師の増員のことですが、地域保健課の保健師については令和2年度当初は正規7名、会計年度任用職員は看護師も含め2名であったところ、令和3年度には正規12名、会計年度任用職員6名、令和4年度には正規14名、会計年度任用職員7名と増員してきたところでありまして、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染状況等も踏まえ、適正配置に努めていきたいと考えております。

3.本市の課題について

<都市像、市民の声を聞くのか>

-広田議員

金沢市政が抱える課題に、村山市長がどう臨むのかお伺いいたします。

まずは、予算案でも新たな「都市像」の検討が含まれており、シンポジウムやワークショップで市民の声を聞いていくとのことですが、多様なお声は反映されるのでしょうか。

山野前市長は、フットワークの軽さとは裏腹に、市政に異論を唱える市民には会おうともせず、ごみの有料化や宿泊税、ガス、発電事業の売却など、市民の理解と合意をおざなりにし、政治へのあきらめを生み出しました。

村山市長は親和力をかかげていますが、市民の多様な意見を聞いて、ともに取り組む姿勢ととらえてよいのでしょうか。であるならば、異論を唱える市民ともお会いし、意見をお聴きするのでしょうか。あきらかにしてください。

-村山市長

都市像についてでございますが、都市像の策定にあたりまずは8月にシンポジウムを開催し、有識者による基調講演やトークセッションなどを実施するとともに、参加者へのアンケートを行うこととしております。

加えて、市民参加型のワークショップや意見交換会などを開催することとしており、様々な立場や考え方の方々から意見をお聞きしていきたいと考えております。

<文化施策について>

-広田議員

市長が力点を置かれている文化施策についてです。

その中で、歌劇座の建て替えについてはどのように考えているのでしょうか。これは市民が求めたことではなく、経済界との意見交換会の中で、前山野市長が表明し、進めようとしたものです。

経緯からして市民の理解はありませんし、本当の文化はハコモノで醸成されるものでしょうか。

12年前に耐震化など改修を終え、市民の利用が進んでいる歌劇座を建て替える必要はないと考えますが市長のお考えを伺います。

-村山市長

金沢歌劇座については、建設から約60年が経過し、老朽化が進むとともに、経済社会情勢の変化に対応した機能の不足が顕在化していることから、本市の芸術文化活動の拠点として更新に向けた議論を重ねてきてございます。

<若者・学生施策について>

-広田議員

未来へつなぐ金沢行動会議というものが提案されました。

その中で行う予定の学生の基礎調査について伺います。

石川県が、人口10万人当りの高等教育機関数で、1位になったそうです。県内では本市の学校数、学生数が最多であり、その学生の実態がコロナ禍であらわになりました。

仕送りが年々減り、バイトと奨学金なしには学べない、コロナ禍でバイトがなくなり食費を削る状態に置かれている学生もいます。

こうした学生の生活実態、国や本市になにを求めているのか、調査すべきですがいかがですか。

また、学びが本分の学生が、バイトなしには学べないのは、日本の将来にとっても大きな損失であり、学費の引き下げや返済不要の奨学金が不可欠です。そして自治体としても支援を行う必要があります。

学都金沢として、学生の経済支援に力を入れるべきと考えますが、市長のお考えをお聞きします。

-村山市長

学生基礎調査については、高等教育機関に通う学生を対象に、街中に来る頻度・目的など、日常生活や金沢での就職希望などを含めたアンケートを実施する予定としてございます。

より多くの学生の意見をお聞きすることで、現在学生が抱える課題などについても見えてくるのではないかと考えております。

アンケートを通して、将来の金沢に対する若者の思いにも繋げたいと考えており、学生への経済支援につなげる目的で行うものではないことをご理解いただければと思います。

<子ども施策>

-広田議員

子どもの施策についてです。本市が行った子どもの生活実態調査にもとづき、「子ども生活応援プラン」ができました。

プランには生活実態調査も収録されており、保護者が子育てにかかる負担の軽減を求めていること、高校進学16歳以上の教育費負担が重く、家計が苦しいという結果があきらかになり、年代にそって、子育て世帯への保障がより必要であると考えます。

<就学援助制度について>

まず、教育費の負担については、本市の就学援助制度の拡充と申請漏れがないようにと、本議場でもとりあげてきました。

保護者のお声も受け、今年度のパンフレットから表面に「重要」という文字が入りました。この二文字をつけた意図をご説明ください。

しかしながら、制度自体を「知らない」という保護者もまだいらっしゃいます。「重要」という文字通りの制度となるよう、保護者のみなさん全員が認知し、ためらわず申請できるように希望調査を申請書に組み込み、全員に提出してもらう方法に切り替えてはいかがでしょうか。

すでに中核市では鹿児島、長崎、佐世保市が実施し、認定率が増えています。

-野口教育長

就学援助制度についてのご質問にお答えいたします。

今年度から就学援助の申請パンフレットに『重要』の文字を記載した意図についてでございますが、就学援助制度につきましては希望する世帯が申告漏れとならないよう、毎年4月当初に全小中学校の児童生徒の保護者に対しまして制度の案内チラシを配布するほか、市ホームページ・新聞広報を通じて幅広く周知を図っております。

また新小学校1年生の保護者に対しましては就学前健康診断に合わせ制度説明を行っております。チラシにつきましてはこれまで改善に努めてきたところではございますが、今年度からはより保護者の目に止まるように左上に『重要』の文字を記載したところでございます。

最後に、申請書を希望者提出から全員提出に切り替えてはどうかとのお尋ねでございました。

就学援助の申請は任意提出であり、ご指摘の希望調査を組み込んだ全員提出への切り替えは考えておりません。今後ともわかりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。

-広田議員

子どもの生活実態調査には自由記述があり、非常に多くの意見が寄せられました。

この自由記述には、「お金がない」という生々しいお声とともに、子どもの医療費助成の拡充を求める声も多く寄せられています。

<子どもの医療費助成制度について>

こうした保護者の声が高まり、石川県でも通院の対象年齢を3歳までのところを未就学児までに、保護者の所得制限も撤廃するとしました。

全国最低レベルの制度を20年ぶりに市民・県民が一歩前進させたのです。

つぎに前進すべきは金沢市です。

保護者悲願の子どもの医療費助成制度の対象年齢を18歳までに、窓口は完全に無料化するよう求めますが、市長いかがですか。

財源的にも来年度から県による補助が増えます。

この県からの補助によって、市の負担がいくら減るのか。さらに、いま金沢市独自で18歳まで完全無料化、そして18歳まで年齢拡大しようとすると、必要な財源はそれぞれどの程度か、また来年度からは、どの程度の財源で実施可能なのか。あきらかにしてください。

-村山市長

本市では子育てしやすい環境を作るため、幼児教育・保育をはじめ、様々な子育て支援の充実に努めているところであり、子どもの医療費助成についてもそのひとつです。

明年度予定されている県の補助拡大に伴う市の負担軽減分については、どのような形で本市の子育て支援施策の向上に活用していくか、これから検討してまいりたいと考えております。

-高柳福祉健康局長

県の補助が拡大された場合、本市の負担額は新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えのなかった令和元年度の実績から推計しますと、約8500万円減ることとなります。

次に本市が制度を変更した場合の試算でございますが、まず県の補助拡大前の状態で仮に市が対象年齢を18歳まで引き上げ自己負担を無料にした場合は、市の追加の負担額は約5億3500万円となり、自己負担を残した場合は約2億1千万円となります。

次に県の補助が拡大された場合では、対象年齢18歳まで・自己負担無料の場合は追加の負担額は約4億5千万円、自己負担を残した場合は約1億2500万円となります。

(再質問 ※再掲)

―広田議員

そして市長には、こどもの医療費助成についてですが、先ほどの答弁ですと、どんなふうに子育て施策に活用していくかというふうに私は聞こえたんですが、あくまでもこれは、県が子どもの医療費助成に関わって市町への補助を今回拡大したわけですよね。

先ほど聞くと8500万円来年度から県からの補助が増えるということです。

確かにこれを受けて他の市町は追加分を給食費に回すとかいうことも考えていらっしゃるようですけれども、金沢市は県内で唯一15歳までで、他はもう18歳までいっているわけですよね。

遅れた金沢市がやるべきは、別に他の子ども施策もやってほしいけれども、今県に連動してやるべきは子どもの医療費の助成拡大であるということは、これは市民誰もが望んでおり、財源的にみても明確なことだと思うんですけれども、その点明らかにしてください。

-村山市長

再質問にお答えいたします。先ほど、福祉健康局長からご答弁申し上げた通り、これによって本市の負担額は令和元年度の実績から推計すると8500万円減ることになります。

この18歳まで対象年齢を引き上げることに伴う市の負担額は5億円あるいは4億5千万円ということでご答弁させていただきました。これだけの差があります。

県の方からはこの対象年齢の引き上げについては、これは子ども施策の推進に充てていただきたいというように聞いておりますので、どのような形で本市の子ども施策に使えるかということを検討してまいりたいというように考えております。

(再々質問 ※再掲)

―広田議員

子どもの医療費ですけれども、知事がおっしゃったのは、もう金沢市以外は(対象年齢が)18歳まで、そして金沢市・野々市市・津幡町以外は窓口無料にもできているから、その自治体にあたっては他のこども施策にという意味合いで言っていらっしゃるんだと思うんですけれども、金沢市はみんなが望んでいる18歳にすら届いていないというのが現実ですよね。

普通どう考えたって、子どもの医療費に充てるべきですよ。せめてそのことだけでも今ご答弁いただかないと、市民の声に応えて市長になったとはなかなか言えないんじゃないですか。

-村山市長

今回の対象年齢引き上げについての馳知事からのコメントというのを個別の市町ごとにはいただいていないので、その思いがどうかということは推し量ることはできないんですけれども、また確認してみたいと思いますが、人口規模に応じて非常に負担となる額が大きく変わっていきます。

県内の市町を比較すると確かに対象年齢の差があるというように認識しておりますけれども、他の中核市と比較すると中核市の3分の2は本市と同じ15歳までとなっております。

この制度については、それぞれが年齢をどんどん上げていく、場合によっては18歳から20歳まで、あるいは大学卒業までとなるかもしれません。

こういったことになっていく、そういった仕組みになっておりますので、これは国における抜本的な見直しが必要だというように思っております。

<保育について>

-広田議員

保育について伺います。保育園の建て替えなどに伴う、仮園舎の補助を今年度から緩和しテナントにも適応されますが、安全性をどのように確保するのでしょうか。

本市が確認するのはもちろんですが、保護者の心配の声にも応じるべきですがいかがですか。

園が場所さがしにご苦労されているのであれば、私立であっても、市が探す支援をしたり、市有施設を貸し出してはいかがですか。過去には第一善隣館の保育園が市の土地を利用した経緯もあるはずです。

-村山市長

仮園舎の設置補助についてのご質問がございました。

園舎の安全性については、避難用の施設や保育室の面積など、条例に基づく保育施設の設備基準に準じた取り扱いとしており、補助金を交付する場合には基準に合致しているかどうか確認をしているところでございます。

私立の保育施設の整備につきましては、一義的には施設設置者が行うものであり、保護者の意見等を聞きながら進めていると認識しております。

なお、本市に寄せられるご意見については、必要に応じて施設設置者にお伝えしているところでございます。

また、私立の保育施設の整備については、施設設置者と適宜協議しながら進めておりまして、仮園舎として市有施設の貸与の申し出があれば必要に応じて適否を判断しております。

<公共交通について>

-広田議員

公共交通について伺います。

本市は今年度、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律にもとづく、2つの地域公共交通計画を協議しています。

本市独自の第3次交通戦略と石川中央都市圏で協議する石川中央都市圏地域公共交通計画です。

本市の公共交通をめぐっての議論は、コロナ前とコロナ禍で大きく変遷しました。

コロナ前は、金沢港から金沢駅、金沢駅から有松にLRT/BRTを導入するような議論をしていました。しかし、コロナ禍で北鉄やJRの経営悪化、減便・廃止が起こり、それどころではありません。

石川線・浅野川線の上下分離を北鉄が要請し、中央都市圏のほうで検討し始めています。

にもかかわらず、この6月予算において、またも新交通の検討調査費2990万円もが計上されました。

コロナ禍で公共交通の厳しい現実に直面しています。また昨年行った中央都市圏へのモニタリング調査でも、「まちなかへの移動を良くするために、公共交通に何を希望するか」という問いへの答えは、バスや電車の運行本数増と運賃の引き下げが40%前後と圧倒的に多く、LRTやBRTといった新交通の導入希望は10%です。

LRTかBRTかといった議論はもはや破綻していると考えますが、まだ予算を計上し議論を続けるのですか、あきらかにしてください。

ふたつの公共交通計画に専念すべきです。

バスの減便や廃止が相次ぎ、市民の移動が危機にさらされています。行政として市民の移動権や生活をまもるため、力を尽くすべきです。

現在の議論の中で、北陸鉄道から要請がある上下分離については、市長は現時点でどのように考えているのか。それが今やれる唯一なのでしょうか。

さらに、市内公共交通全体をみたときに、上下分離だけで解決されるものでもありません。1社の経営をどうするかという観点に終始せず、山間部・郊外部のバス減便・廃止をどうするか、など総合的に、住民目線にたって進めるべきですがいかがですか。

そのためには、実際に乗車する市民の意見を十分にお聞きすることが重要です。法律にもある通り、住民本位で取り組んでいただきたいと考えますがいかがですか。

-村山市長

新しい交通システムについては、検討委員会において経済社会情勢の変化も踏まえた議論を行っていただいております。

昨年9月の中間とりまとめでは、公共交通の持続可能性を確保することが重要とされ、キャッシュレス化の推進をはじめ、公共交通の利用回復などに繋がる施策に取り組むなど、コロナ禍での成果も見えつつあります。

引き続き検討委員会での議論を続け、今年度末の策定を予定している第3次金沢交通戦略に反映できるスケジュールで今後の方向性を取りまとめたいと考えております。

北陸鉄道線のあり方については、先月初開催された4市2町や県などで構成する法定協議会において、様々な可能性を共有している段階でございます。

コロナ禍での経済社会情勢の変化を踏まえながら、必要な検討を進めていくこととしておりまして、市民生活に影響を及ぼさないよう適切に取り組みたいと考えています。

また本市の公共交通ネットワークは、街中と郊外を繋ぐ公共交通重要路線と、郊外から公共交通重要路線に接続するフィーダー交通を組み合わせながら構築することとしており、今年度末の策定を予定している第3次金沢交通戦略でもこの視点を盛り込んで市民の移動手段の確保につなげていきたいと考えております。

<地域運営交通について>

-広田議員

住民からは、各地域で、行政の責任で、ふらっとバスのようなコミュニティ交通を増やしてほしいという要望が相次いでいます。しかし、本市はあくまでも、補助制度である地域運営交通で行うとしています。

現在は、北部地区6つの町会連合会がAIデマンド交通のモデル実験を開始していますが、ほかに協議している地域はどのような状況なのかあきらかにしてください。

そして、住民が熱心に取り組んでいるにもかかわらず、協議が遅れている地域があると伺っていますが、それはなぜなのかあきらかにしてください。

地域が、自主的に今ある補助を使って動いているのに、市が進ませないとすれば、地域運営交通の趣旨からして矛盾が生じているのではないでしょうか。

-村山市長

AIデマンド交通につきまして、郊外や山間部の公共交通が不便な地域における地域運営交通の導入を促すため、制度に関する勉強会や住民の利用意向等についてアンケートを実施しているほか、具体的に運行を計画している地域とは計画の内容について様々な観点から協議を行っているところでございます。

この地域運営交通については、郊外や山間部などの公共交通が不便な地域における移動手段の確保を制度の趣旨として運用しております。

この制度の趣旨に鑑みた地域運営交通への支援の在り方について再度整理しているところでございまして、今年度末に策定予定の第3次金沢交通戦略の中でその方向性を明記したいと考えております。

<中心商店街への支援について>

-広田議員

今予算に、中心商店街支援が盛り込まれました。まず、テナント誘致支援は、どの地域のどのような商業施設を対象にしているのでしょうか。

当局が示した予算説明の資料には、片町きららが映っていました。再開発として全体工事費54億円のうち、34億円の税金がつぎこまれ、さらに市の補助、5000万円ずつでふたつの大手企業がテナントとして入居しましたが、約束の5年をすぎて撤退し、駅前に移転しました。

この2店舗はなぜ撤退したのか、この反省をどう教訓化したのか、あきらかにしてください。

その後も、駅前や本市近郊の大型ショッピングモールとのし烈な競争とコロナ禍により、中心部店舗の移り変わりが非常に激しい状況です。

今回の支援は、出店者への最大1000万円の補助だけでなく、仲介者への経費や成功報酬最大100万円まで出す異例の対応ですが、定着する見込みはあるのですか。そして今回は何年の契約年数に設定しているのですか、あきらかにしてください。

同じ失敗を繰り返さないように、まずはどうしたら定着するのか、まちなかの活路を見出すため、商店のみなさん、石川県などとも話し合うべきではないでしょうか。

-村山市長

中心商店街への支援について、テナント誘致支援事業は地域経済の回復を図るため、中心市街地の集客の核となる大型施設の商業集積を促進し、消費喚起を図ることを目的とするものでございます。

その支援対象は中心商店街に加盟する店舗面積が概ね1000平米以上の都心軸沿いにある大型商業施設としております。

中心商店街の出店支援については、商業者や有識者、消費者団体等で構成する商店街の競争力強化検討会議で策定した基本方針に基づいて進めておりまして、今後まちづくり事業者や関係団体等との連携を図り、店舗の誘致の機能強化や新規出店の促進に取り組んでまいりたいと考えております。

これまでも商店街とは定期的に競争力強化に向けた意見交換を行っております。県に対しては市町会などを通じて都市機能や商業環境の形成などの観点から広域調整の仕組みを設けることなどを要望しております。

-鳥倉経済局長

中心商店街への支援としまして、支援制度で出店した店舗の定着、それから何年の契約期間を支援要件とするかというご質問にお答えいたします。

このテナント誘致支援制度でありますが、営業の継続を確保するため、商店街の空き店舗に対する出店支援制度と同様でありまして、2年以上の賃貸借契約を締結していることに加えまして、出店にあたりましては商業施設からの推薦を受けることを要件としております。

本市としましては今回の対象業種の拡大によりまして日常の買い物の利便性が高まり、来街者が増え、店舗が定着することを期待いたしております。

(再質問 ※再掲)

―広田議員

さらにもう一つ、中心市街地のテナント誘致のことですけれども、どう教訓化したのかという答弁が抜けていますので、その点をお願いいたします。

-鳥倉経済局長

ただ今ご質問がありました教訓というのは、おそらく以前にありました核店舗誘致促進補助金のことかなと思います。

これにつきましては北陸新幹線の金沢開業にあたりまして広域に渡る集客力と発信力を兼ね備えた核店舗の新設を支援するという目的がございました。

そういった意味では、広域からの集客が期待できるテナントがあったということで、多くの来店者、それから中心市街地への市民の方をはじめ広域からのお客さんもございまして、賑わいの創出に貢献いただいたということがございます。

一方で今回の状況、コロナ禍で大変厳しい状況がございます。中心商業地、これを緊急経済支援として支援するということでございますので、この支援制度を活用していただきまして中心商業地の経済の活性化、それから回復、そういったことの後押しになればというふうに考えております。

(再々質問 ※再掲)

-広田議員

核店舗誘致の話ですけれども、局長の認識としては5千万円の補助を2店舗大企業に出したけれども5年で出ていったにも関わらず、賑わいに繋がった、成功したという認識のように聞こえましたが、私はこれはしっかり教訓化して活かさないとまた応急措置の繰り返しになってしまうと思うんですね。

この5千万円出した2つの企業さんは、金沢市から撤退したんじゃなくて駅前へ移動しているんです。その点をしっかり踏まえて次の施策をやらないと、市民の税金ですから、しっかり検討をしていただきたいというふうに私は先ほど申し上げました。教訓化について、市長の見解を伺っておきたいと思います。

(市長ではなく・・)

-鳥倉経済局長

所管しておりますので私の方から答弁させていただきます。先ほどお尋ねのありました新制度、先ほど申しましたように集客効果それから買い回り効果、そういった点では効果があったということでございます。

今回の新しい緊急支援制度につきましては、コロナ禍の苦境を脱出するための制度として制度設計したものでございます。これを利用していただくよう努めていきたいと考えております。

<市民サッカー場について>

-広田議員

さいごに市民サッカー場についてです。

ツエーゲン金沢は本市をホームタウンとし、本市も活動を支援しています。しかし、市長がツエーゲン金沢を運営する㈱石川ツエーゲンの取締役まで務めているとのことです。まず、それはなぜなのか。さらに、ホームスタジアムの要望書が出された今年度、歴代副市長が務めた取締役を市長へと替えています。ホームスタジアムの最終決定は市長です。利益相反にあたらないのでしょうか。あきらかにしてください。

-村山市長

市民サッカー場についてですが、ツエーゲン金沢から要望書が提出されました。こちらについては金沢市サッカー協会や県および関係団体とも調整しながら、受け入れについて前向きに検討したいと考えております。

またツエーゲン金沢は、Jリーグ理念およびチーム理念が合致した活動として本市のスポーツによまちづくりにも通じることから、副市長が取締役に就任してその後現在に至っております。

地方公務員法第38条の営利企業への従事等の制限は特別職には適用されず、地方自治法の第142条、長の兼業禁止についても該当する事実がないため、取締役就任には問題がなく、利益相反にはあたらないと考えております。

-広田議員

また、施設設備の充実のためとして、ふるさと納税でクラウドファンディングに取り組む予算が示されました。なぜクラウドファンディングなのか。そして、寄付した方だけ、施設に名前が刻まれるなど、特権が付与されるとしていますが、公的施設にふさわしいやり方とは言えません。見解を伺います。

さらに、ネーミングライツについてです。

市民サッカー場は市民の税金など100億円あまりで建てられる公の施設です。住民の公平な利用に供するために公の財政によって設置するものであり、特定の大企業や商品の宣伝のために用いるのは、本来の役割とは異なります。

導入の可能性を調査検討するためだけに、130万円もの予算が提案されています。市民の多額の税金を使いながらも、市民サッカー場が市民のものではなく、民間のものに変貌していくことを危惧します。ネーミングライツはやめるよう求めますがいかがですか。

-村山市長

クラウドファンディングに関する質問がございました。

市民サッカー場におけるクラウドファンディングは、寄付を通じて市民の参加意識を醸成するとともに、厳しい財政状況の中、市民等のサポートもいただいてより充実した施設としたいと考えておりまして、集まった寄付金を利用してキッズスペースや多様な観戦環境を整備することが目的でございます。寄付者だけでなく多くの人が快適に利用できる施設を整備するための有効な手段のひとつと考えております。

また今回、新たなサッカー場の完成を契機に、観るスポーツの拠点として持続可能なスタジアムとなるよう、ネーミングライツの導入について他都市の事例調査やサウンディング調査なども実施して検討するものでございます。

これ以降は、すでに上記に組み込みました。

(再質問)

-広田議員

再質問いたします。

まず数字の確認ですが、元金沢市が運営していた水力発電事業、先ほど2020年の数値でしたが、2020年は上寺津発電所が大規模改修を行っていて発電量が減少していたので、基本となる2019年で再度お答えいただきたいと思います。

さらにもう一つ、中心市街地のテナント誘致のことですけれども、どう教訓化したのかという答弁が抜けていますので、その点をお願いいたします。

そして市長には、こどもの医療費助成についてですが、先ほどの答弁ですと、どんなふうに子育て施策に活用していくかというふうに私は聞こえたんですが、あくまでもこれは、県が子どもの医療費助成に関わって市町への補助を今回拡大したわけですよね。先ほど聞くと8500万円来年度から県からの補助が増えるということです。確かにこれを受けて他の市町は追加分を給食費に回すとかいうことも考えていらっしゃるようですけれども、金沢市は県内で唯一15歳までで、他はもう18歳までいっているわけですよね。遅れた金沢市がやるべきは、別に他の子ども施策もやってほしいけれども、今県に連動してやるべきは子どもの医療費の助成拡大であるということは、これは市民誰もが望んでおり、財源的にみても明確なことだと思うんですけれども、その点明らかにしてください。

-加藤環境局長

2019年度の数字をお尋ねでございます。2019年度では再生可能エネルギー発電の総量でございますが、255,023千kwでございます。そのうち水力発電、本市が有しておりました水力発電量につきましては、145,23千kwということになっておりまして、割合につきましては約57%という数字となっております。

-鳥倉経済局長

ただ今ご質問がありました教訓というのは、おそらく以前にありました核店舗誘致促進補助金のことかなと思います。これにつきましては北陸新幹線の金沢開業にあたりまして広域に渡る集客力と発信力を兼ね備えた核店舗の新設を支援するという目的がございました。そういった意味では、広域からの集客が期待できるテナントがあったということで、多くの来店者、それから中心市街地への市民の方をはじめ広域からのお客さんもございまして、賑わいの創出に貢献いただいたということがございます。一方で今回の状況、コロナ禍で大変厳しい状況がございます。中心商業地、これを緊急経済支援として支援するということでございますので、この支援制度を活用していただきまして中心商業地の経済の活性化、それから回復、そういったことの後押しになればというふうに考えております。

-村山市長

再質問にお答えいたします。先ほど、福祉健康局長からご答弁申し上げた通り、これによって本市の負担額は令和元年度の実績から推計すると8500万円減ることになります。この18歳まで対象年齢を引き上げることに伴う市の負担額は5億円あるいは4億5千万円ということでご答弁させていただきました。これだけの差があります。県の方からはこの対象年齢の引き上げについては、これは子ども施策の推進に充てていただきたいというように聞いておりますので、どのような形で本市の子ども施策に使えるかということを検討してまいりたいというように考えております。

(再々質問)※再質問は2回までというルール

-広田議員

核店舗誘致の話ですけれども、局長の認識としては5千万円の補助を2店舗大企業に出したけれども

5年で出ていったにも関わらず、賑わいに繋がった、成功したという認識のように聞こえましたが、私はこれはしっかり教訓化して活かさないとまた応急措置の繰り返しになってしまうと思うんですね。この5千万円出した2つの企業さんは、金沢市から撤退したんじゃなくて駅前へ移動しているんです。その点をしっかり踏まえて次の施策をやらないと、市民の税金ですから、しっかり検討をしていただきたいというふうに私は先ほど申し上げました。教訓化について、市長の見解を伺っておきたいと思います。

子どもの医療費ですけれども、知事がおっしゃったのは、もう金沢市以外は18歳まで、そして金沢市・野々市市・津幡町以外は18歳までもう窓口無料にできているから、その自治体にあたっては他のこども施策にという意味合いで言っていらっしゃるんだと思うんですけれども、金沢市はみんなが望んでいる18歳すら届いていないというのが現実ですよね。普通どう考えたって、子どもの医療費に充てるべきですよ。せめてそのことだけでも今ご答弁いただかないと、市民の声に応えて市長になったとはなかなか言えないんじゃないですか。

-村山市長

今回の対象年齢引き上げについての馳知事からのコメントというのを個別の市町ごとにはいただいていないので、その思いがどうかということは推し量ることはできないんですけれども、また確認してみたいと思いますが、人口規模に応じて非常に負担となる額が大きく変わっていきます。県内の市町を比較すると確かに対象年齢の差があるというように認識しておりますけれども、他の中核市と比較すると中核市の3分の2は本市と同じ15歳までとなっております。この制度については、それぞれが年齢をどんどん上げていく、場合によっては18歳から20歳まで、あるいは大学卒業までとなるかもしれません。こういったことになっていく、そういった仕組みになっておりますので、これは国における抜本的な見直しが必要だというように思っております。

-鳥倉経済局長

所管しておりますので私の方から答弁させていただきます。先ほどお尋ねのありました新制度、先ほど申しましたように集客効果それから買い回り効果、そういった点では効果があったということでございます。今回の新しい緊急支援制度につきましては、コロナ禍の苦境を脱出するための制度として制度設計したものでございます。これを利用していただくよう努めていきたいと考えております。