1.新型コロナウイルスワクチン接種費、接種体制充実費について

○ワクチン接種について

まずはじめに、ワクチン接種関係の予算案について伺います。

予算書には、円滑かつ効率的にワクチン接種を実施するとしていますが、そもそもワクチンが足りていません。現在、13クールまでの供給量が示されていますが、わたしの試算ですと、本市の接種券送付人数に対し、医療従事者や県の大規模接種に予約可能な19歳から30歳の人数を除いても、供給量がまだまだ追いついていない状況です。改めて、ワクチン供給と接種券送付者数とを比較して、どれくらい足りていないのか、具体的な数字をあきらかにしてください。

-高柳福祉健康局長

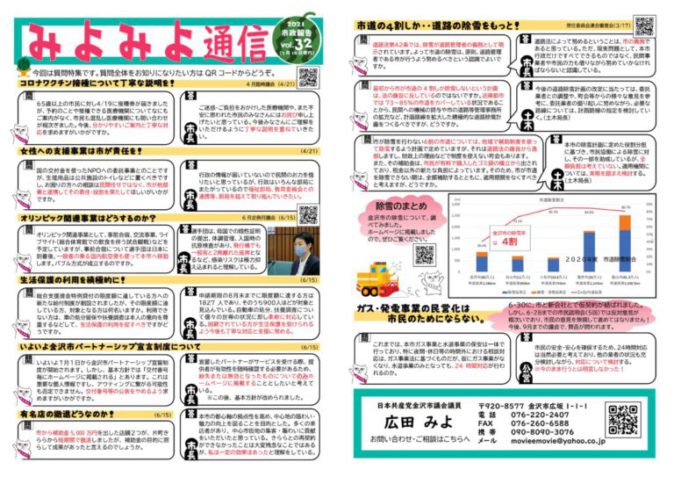

8月26日現在、本市に供給されたファイザー社製のワクチンの供給量ですが、約43万4千回分でございます。これに対しまして接種券発送対象者数は、約40万4千人でございまして、この8割が2回接種すると想定いたしますと、約64万6千回分のワクチンが必要となりますことから、ワクチン供給量との純粋な差につきましては、約21万2千回分となります。ただしこの計算の中には医療従事者の先行接種ですとか職域接種さらに県の大規模接種等が入っておりませんので、ワクチンの不足数を正確に算定することは困難であるということはご理解いただきたいと思います。

-広田議員

私の試算(100%接種)では、8月30日に13クールの量が来ると見込んだものでしたけれども、医療従事者と先程の19歳から30歳の人数を差し引きまして、確かに職域接種は石川県で7万7830人予定されていますけれども、金沢市でどれだけ行われるのかという情報がありませんので、正確な数字は出てきませんが、この7万7830人という数字を考慮しなかった場合ですと、20万3千回分足りないと、ほぼ同じくらい足りないと見込んでいるのではないかと思われます。

ワクチン供給が少ないということは、市がいくら接種体制があるとしても、予約枠は少ないわけです。接種を希望していても、まだ受けられない方が大勢いらっしゃるのも当然です。特に、市の集団接種の抽選枠は現在、第5回まで申し込みが終わっていますが、4回までは倍率が5~6倍だったと聞いています。集団接種を希望する方がそれだけ多い状況ですから、市が責任をもつ集団接種をさらに拡充するよう求めたいと思いますが、集団接種の今後の予定をあきらかにしてください。

-山野市長

今ほどご指摘がありましたように、ワクチンの供給量が絶対的に足りない状態であります。ただ、河野大臣は「9月以降は大丈夫だ」ということもおっしゃっておられます。今ご提案いただいた集団接種の拡充につきましては、その供給量を見極めながら、接種の進捗を見極めた上で、必要な時に速やかに対応していきたいと考えています。

-広田議員

河野大臣を信じるとおっしゃるものの、もし供給量が間に合わない場合であるとか10月末に終わらないということであっても、集団接種を続けるという理解でよろしいでしょうか?

-山野市長

集団接種はこれからも続けていきたいと考えています。

-広田議員

今の国からの供給の件ですけれども、市民は本当に様々な現場で少しでも早くワクチンを打って自分も感染拡大に歯止めをかけたいというふうに願っています。しかし、9月中に契約量が入ると河野大臣が言っても、これまでの経過があるので、なかなか疑心暗鬼になっている状況ですけれども、本当に金沢市として国に求めて入ってくることが現段階でどれくらい可能なのか、見通しはどのくらい立っているのか、教えてください。

-山野市長

河野大臣という意味ではなくて、これまでも国は3月の段階からいろんな決意といいますかをおっしゃっていただきながら、残念ながら延期延期ということがあったことも事実であります。そんな意味ではいろんなシミュレーションを考えていかなければいけないと思っていますけれども、今はやはりワクチンのロジを担当している河野大臣の言葉を信じて、様々な準備をしていかなければいけないというふうに思っています。当然、いろんな可能性があるわけですので、どんな体制にも柔軟に対応できるような準備はしているつもりであります。

-広田議員

先程来から、国にもしっかり求めるというお話もありましたし、万が一のことも想定しているということがわかりました。あともうひとつは、県との連携をもっと強めてほしい。大規模接種会場なども、金沢市の市民がもっと受けられるようにならないかという声があがっていますが、県との連携はいかがですか。

-山野市長

県の方は、当然石川県民全体の集団接種会場でありますので、どこどこの市とかどこどこの町を優先するとか、そういうことは考えていらっしゃらないというふうに思っています。金沢市民も多くの方がご利用いただいているというふうに思います。むしろ我々がしなければならないことは、市の会場もあるけれども県の集団接種の会場もあるということをより多くの方に知らせていくことが大切なんだというふうに思っています。

-広田議員

知らせていくのはもちろんですけれども、もちろん県民対象にですけれども、もっと県にも拡大してほしいということを合わせて求めていただきたいと思います。

2.職場・学校等感染症検査強化費について

○クラスター防止対策

続いて、クラスター防止対策の職場・学校等感染症検査強化費のことについて伺います。これはクラスター発生を防止するため、感染者が発生した際の検査体制の強化ということで聞いていますが、クラスターがまず発生しないためには、少しでも早めの検査が必要だと思うのですが、どのようなタイミングでの検査が有効だと考えているのか教えてください。

-山野市長

同一の職場や学校において、短期間に複数の感染者が発生した場合、まずは感染者同士の接触の程度、さらには感染者が保有するウイルス量等の感染状況をできるだけ早くに把握をして、一斉検査の必要性を判断し、感染の拡大を食い止めていきたいと考えています。

-広田議員

中央卸売市場での教訓もあってのことかと思いますけれども、この「短期間で複数」というのは何かもう基準を設けているのか、教えてください。

-越田福祉健康局担当局長

特別な基準、何人という基準は設けてはおりませんけれど、その集団の中で、我々はPCR検査をすると同時に初発の方のウイルス量をある程度予測できます。ですからその方の持っているウイルス量であるとか、あるいは環境ですね、密閉した空間であったとか広い空間であったとかということ、それから年齢等々、感染した場合のリスク等々、そういったことを含めまして、総合的な判断を保健所の方でさせていただいています。

-広田議員

少なくとも、中央卸売市場ではかなり広がってしまったわけです。あのときの教訓を踏まえて、しっかり早めに総合的に判断するということで求めておきたいと思います。

○学校の対策

次に、この検査費の予算については学校も対象にしているということで伺います。先日の教育消防常任委員会の発表では、8月15日現在で、62名の小中学生が感染、すでに半月で7月の34名を上回っている状況です。この状況で9月1日から一斉に登校ということで、保護者・関係者の間で心配の声が拡がっている状況です。本市は、保健所として学校開始に向けてどのような対策が必要だと思われているのか、改めて教えてください。

-山野市長

児童・生徒、さらには家族に発熱等のなんらかの症状があった場合には、児童・生徒は登校を控えるということを保護者のみなさんに改めて学校を通してお伝えしていきたいというふうに思っています。また、感染防止の基本であります身体的距離の確保、そしてマスクの着用、手洗いを徹底するなど、また不要・不急の外出や混雑している場所・時間を避けるなどの、これまで言われてきた基本的なことを、さらに今一度徹底するように、保護者、さらには児童・生徒に伝えていくことが大切なんだと考えています。

-広田議員

今おっしゃられた対策の中でひとつだけ伺いますが、教育委員会に聞いても、体調不良時などは登校させないよう家庭にお願いするということを5月のまん延防止のときからやっているということですが、保護者に伺うとなかなかその体調不良という判断が難しいと、それで小児科に相談して小児科も大変だったりということが起きています。そこで、やはりこれは学校や保護者任せにせず、学校・保護者専用の相談窓口を保健所として設ける必要があるかと思うのですがいかがでしょうか。

-山野市長

学校には学校医であったりだとか養護教諭の先生がいらっしゃいます。感染対策に関する相談対応が可能だと思っています。今のところ、保健所に専用窓口を設けるところまでは考えていませんけれども、学校であったりとか個々の問い合わせに対しても丁寧に対応しているところであります。

-広田議員

養護教諭だけでは大変な負担、そして責任だと思うんです。なので保健所として対応していただくことを検討いただきたいと思います。

また政府の方で、症状が出てからの抗原検査、簡易キット配布の話も出ています。私は、やはり無症状でわかる定期的なPCR検査の方がよいと思っていますが、この簡易キットはとても扱いが難しいというふうにも現場から聞いています。今後どのように対応していくのか。その際もやはり学校の負担にならないよう取り組むべきではないかと思うのですがいかがでしょうか。

-山野市長

私も扱いが難しいということはお聞きをしているところであります。昨日のことですけれども、国・県から本市教育委員会に対しまして、小中学校向けの簡易キットの配布等について、連絡がきたところであるというふうに市教委から報告を受けているところであります。今後の保健所としての対応、教育委員会との連携については、今のところまだ決めているところではありませんけれども、しっかりと連携を取りながら取り組んでいきたいというふうに思っています。

-広田議員

学校だけの負担にならないよう、ぜひ専門機関として保健所が連携していくようにお願いしておきたいと思います。

3.高齢者施設等従事者感染症検査費

○保育園・学童保育

次の質問に移ります。高齢者施設等にPCR検査を開始しています。今回は、前回にくらべ通所系サービスも追加されたのは、国の方針・要綱が変更になったからだと聞いています。これは大事な追加だと思うんですが、現在、県内でもおよそ9割置き換わっているデルタ株、これは若い方や子どもたちへの感染が大幅に拡がっているという状況です。なので、保育園や幼稚園、学童保育の現場からも、定期的な検査をやってほしいと求める声があがっているのですが、この必要性についてはどのようにお考えでしょうか。

-山野市長

この検査は今ほど広田議員もお触れでしたけれども、基本的にはまん延防止等重点措置区域に指定されたことにより行われるものであります。県の計画に沿って行われるものでありまして、現在の県の計画では検査の対象として今ほどありました保育所・放課後児童クラブ等は含まれておりませんのでご理解いただければと思います。

-広田議員

であれば、県の計画に含まれればやれるということだと思うんですね。通所系サービスなどが最初入っていなかったことを受けて現場から声があがりました。それで国も要綱を見直したという経緯があると思うので、ぜひ必要性を感じるのであれば、県・国に求めていってほしいというふうに思いますがいかがでしょうか。

-高柳福祉健康局長

今ご指摘がございました通り、保育園ですとか放課後児童クラブへの検査の追加ですけれども、午前中も議論がございました、学校はどうなのかとかいろいろなニーズがあるところでございます。これはやはり新型インフルエンザの特別措置法に基づく制度として今やっているところでございまして、どこまで範囲とするかはなかなか議論のあるところかと思います。当然経費もかかりますし人員もかかります、検査体制も非常に莫大なものが必要だということで、そこはやはり精査しなければならないというふうに考えております。こういったご意見があるというのも県といろんなかたちで意見交換をしながら、また考えていきたいなというふうには思っています。

-広田議員

ワクチンが不十分であるならば、こちらの感染防止対策を強めていくというのも、私は国・県に要望してしかるべき事項だと思いますので、ぜひ県に協議をお願いしたいと思います。

4.保健所体制強化費について

○感染症対応

次に、保健所の体制強化費について伺います。まず本市の感染者対応の状況ですが、委員会でお聞きしまして、本市では入院が必要な方は入院できていると、そして妊婦さんなどの受け入れ体制もあるということを今週確認いたしました。しかしながら、やはり7月中旬からの感染者増加に対し、県内では自宅療養が最も多くを占めています。多いときでは384名という状況です。本市では、およそ200名の自宅療養者を保健所が毎日電話連絡で健康管理し、今のところ大きな問題は起きていないとしています。しかし、自宅療養中に亡くなるといった事例が全国で発生している通り、そもそも自宅療養はリスクが高く、療養とは言うものの、これまでは入院が前提だったことからすれば、病床ひっ迫によるトリアージとも言えると考えます。また、保健所の役割からすれば、接触者調査や追跡調査などの疫学調査、そしてそれを通じた対策提案の力をもっと発揮してほしいと思っているんです。しかし現在のままでは、保健所の責任と負担があまりにも大きすぎると言わなければなりません。そこでまずは現在、新規感染者の急増と自宅療養者の支援が増えていると思いますが、少ない保健師体制で、どのようにやりくりしているのか教えてください。

-高柳福祉健康局長

現在自宅療養されている方に対しましては、保健所の方から必ず1日1回経過観察のため電話連絡を行うこととしています。これにつきましては、保健師だけではなく他部署からの応援職員も分担しまして効果的なかたちで担当しているほか、一部を石川県看護協会の方にも委託しておりまして、保健所の負担が増えないやり方をさせていただいているところでございます。

-広田議員

看護協会さんにもお願いしてなんとかやれているということですが、報道などでは出ていますけれども、本市の保健所の保健師の時間外勤務の状況はどうなっているのか教えてください。

-高柳福祉健康局長

7月に時間外勤務が月80時間を超えました保健師は10名いました。非常に多くなっている状況です。

-広田議員

現在、保健師の正規職員が12名で会計年度の方が6名いらっしゃるということで、おそらく正規職員を中心に残業が多いんだと思うんですけれども、10名という圧倒的に多くの方が残業をされているという状況がわかりました。つまり、足りていないということの反映ですし、7月はまだ新規感染者がの増えている最中で、8月になってドッと増えていきますので、8月の残業時間は本当に大変なことになるんだろうと推測されます。

○保健所の体制

そこで今回、事務の会計年度任用職員を4名増員という提案ですが、これは保健師の業務を少しでも軽減するためだと聞いています。そこで改めて、現在のコロナに対応する保健師を中心とした保健所の体制をあきらかにしてください。

-高柳福祉健康局長

議員からも先程お話がありました通り、現在保健師の正規職員は12名、地域保健課に配属しております。それから保健師の会計年度任用職員は6名でございまして、その他に事務の正規職員が7名、事務の会計年度任用職員が3名おります。それから医師・管理栄養士なども地域保健課の職員が新型コロナの対応に当たっているほか、庁内各課から、他局からも含めまして多数の応援職員が土・日も含めて毎日従事する体制となっております。それから保健師は、保健所以外にも福祉健康センターや幼児教育センター等にも多数配置されていますので、そういった職員にも交替で応援に入っていただいている状況です。

-広田議員

コロナ対応が始まった当初からみれば、今おっしゃられたように保健師も増やし、応援体制もあるということはわかりました。しかし、先程もありましたが保健師の5月補正予算での会計年度任用職員増に対して、2人欠員となっていると伺っています。事務の方ももちろん今軽減のために必要なんですけれども、業務の中心が保健師である以上、非常勤の募集をかけて3か月程度人が集まらないのであれば、やはり困難職場であるということもありますので、正職員で今一度保健師を募集して、すぐにでもこの2人の欠員を補うべきではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。

-山野市長

今準備をしているところでありまして、引き続き会計年度任用職員の保健師採用に全力を傾けていきたい、今はそのことに専念していきたいと考えています。

-広田議員

募集してから3か月来ないわけですよ。報道でも困難な職場だと報道がされ、やはり安定して、これからずっと続けたいと思う人を募集するタイミングなのではないかと私は思うんです。本市はこれまで年度途中で定員増したこともあります。ですので、正職員の定数を増やして募集をかけることを再度求めておきたいと思います。いずれにしても、さきほどの時間外勤務の状況をお聞きしても、保健師のさらなる体制の拡充は必須だと考えます。改めて正規職員を基本とした保健師の増員を求めておきたいと思います。

5.市内事業者の状況とまん延防止

○市内事業者の現状について

さいごに、事業者の補償について伺います。今回、国の月次支援金に対する上乗せ制度が本市でも提案されました。飲食店以外の業種への保障は私たちも求めてきたところです。一方、この長引くコロナ禍で市内業者はどんどん疲弊している状況です。まずは市内業者の状況についてですが、7月に行われた片町地区の集中検査の際に、ご案内を897店舗に郵送したところ336の休業・廃業があったと報告されました。それを受けて、片町地区および市内事業者の調査をされたのか、どのような分析をされているのか教えてください。

-山野市長

897店舗にお送りをいたしました。これはいずれもスナックやバーといったお店であります。そのお店に郵便で案内をした結果、返却されたもの、また電話番号不明なもの、連絡がつかない店舗等々で336店舗あったところであります。詳細なところまで把握をしているところではありませんが、休業や廃業が多いものだというふうに推測されます。

-広田議員

この件を受けて、何か特別な調査をされたということはあるのですか。

-山野市長

特にそういうことはしておりません。

-広田議員

なかなか飲食店を含め事業者の出店と廃業の様子というのはかなり激しいというふうにはお聞きしておりますけれども、コロナ禍でどういう状況なのかということはやはりつかんでいただきたいと思いますし、その中で特に「自粛には補償」という状況がちゃんと作られているのかということを、その実態調査とぜひ現地で要望を聞き取るということを行っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

-山野市長

今のところ、スナック・バー等のお店について、電話等々で確認できる範囲ではさせていただいているところではありますが、改めて実態調査を行うというところまでは考えてはいません。また様々な場面におきまして、まさに議会で議員のみなさんを通しても含めてですけれども、多くの方の声をお聞きをしているところでありまして、できうる限りその声に対応できるような体制をとっていきたいと思っています。

-広田議員

せっかく廃業が300以上あるということがわかっても、その声がなかなか聞き取れないわけですよね。そのままわからないまま廃業していくということになっています。ぜひそういう方を中心に、聞き取り調査・実態調査を行ってほしいというのが要望です。改めて求めておきたいと思います。

○まん延防止緊急月次支援事業について

つぎに、今回ご提案のまん延防止緊急月次支援事業は、なかなか難しい申請だとお聞きしているのですが、市内のどれくらいの業者の利用を見込んでいるのかあきらかにしてください。

-山田経済局長

まん延防止緊急月次支援事業の対象は、今回のまん延防止等重点措置の適用による飲食店の時短要請や外出自粛等の影響を受けた事業者であり、経済センサス調査等を参考に約3000件の申請を見込んで予算を計上しております。

-広田議員

その数字はつまり経済センサスに載っている統計上の数字だと思うのですけれども、市内業者からはこの国の月次支援制度というのは大変複雑で、しかもオンラインだけでしか申請できないということなのでついていけない、あきらめるというお声がよく聞かれます。私たちも精一杯サポートはしていますけれども、本当に難しいです。それで、受けたくても受けられていないという業者も多くいると私も感じています。国のサポート会場はもちろんあるるんですが、それを利用するにも国のホームページでその存在を知らなければならないし、コールセンターに電話をしてIDをもらうというのも、ガラケーでは対応できないとか、スマホを持っているのが前提みたいな状況で、本当にみなさん困っていらっしゃいます。なので、先程この市の制度については窓口で受付もするということでしたが、この国の月次支援制度の最初の導入部分だけでも、ぜひ本市でもサポートを行うよう求めたいと思いますがいかがですか。

-山野市長

昨年から中小企業等総合応援窓口というものを設けています。これはいろんな相談を受けるところであります。この窓口におきましては、これまでも市の支援制度だけではなく国・県の支援制度につきましても対応してきているところであります。この度、専用の相談支援受付コーナーを設けるほか、コールセンターを開設する予定でありまして、支援金の円滑な申請・交付に向け、国・県の支援制度を含めて相談に応じるなど、丁寧な対応に努めていきたいというふうに思っています。国のホームページのお話もありましたけれども、もちろんホームページも大事なんですが、やはり我々基礎自治体というのは事業者を含めた市民に最も近い基礎自治体でありますので、相談にいらっしゃる方が一番多いのではないかというふうに思います。その場合は、繰り返しになりますけれども、国・県の制度も含めて丁寧に説明させていただければと思っています。

-広田議員

相談者と歩んで感じた実態とはちょっと違う部分もあったんですけれども、国・県の制度についても積極的に本市がサポートしていただけるということで、期待をしております。どうかよろしくお願いいたします。