「ごみデモ」こと、ごみ有料化に反対するデモに参加しました。

沿道からの共感が多くて驚き。

80名を越える市民が金沢市の中心部を歩き、アピールしました。

家庭ごみ有料化反対。

【 森尾よしあき市議フェイスブックより 】

「ごみデモ」こと、ごみ有料化に反対するデモに参加しました。

沿道からの共感が多くて驚き。

80名を越える市民が金沢市の中心部を歩き、アピールしました。

家庭ごみ有料化反対。

【 森尾よしあき市議フェイスブックより 】

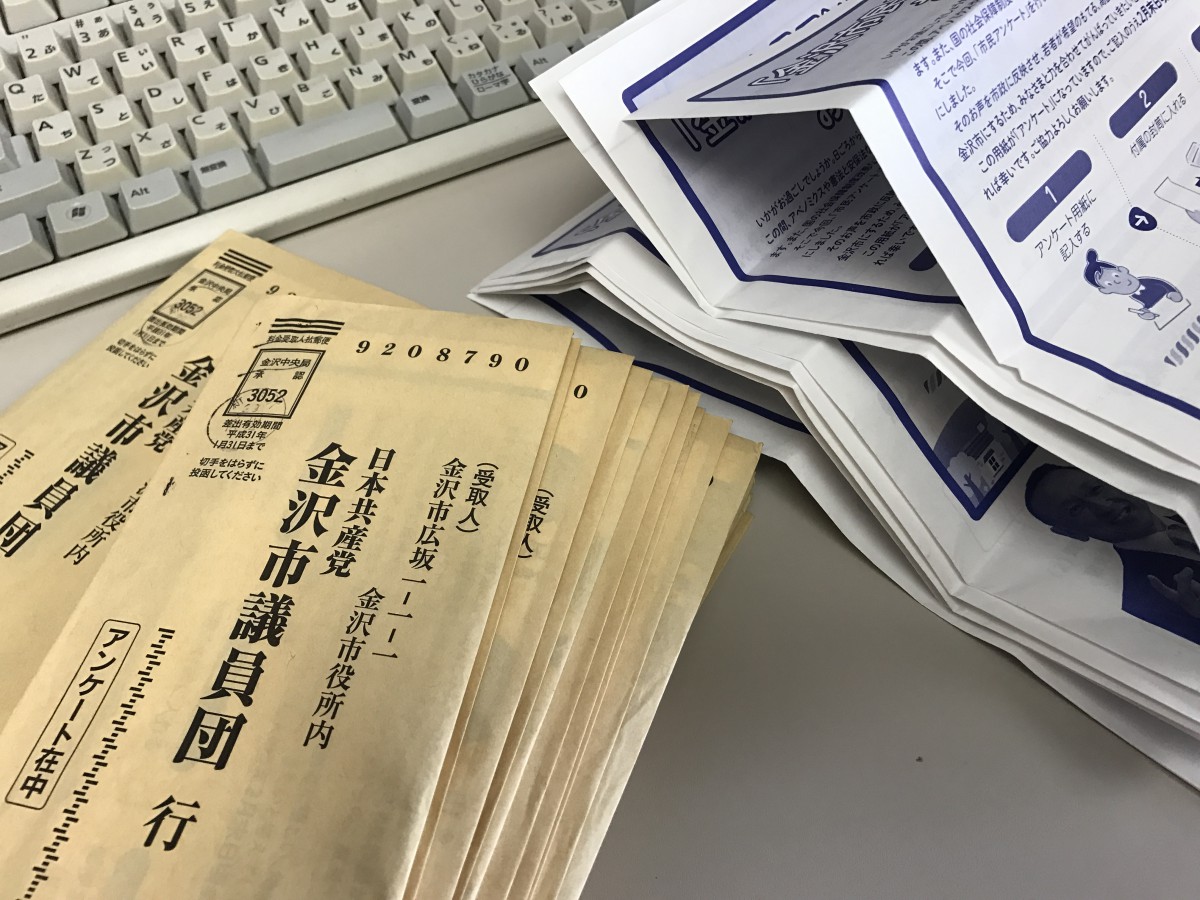

ただいま、日本共産党金沢市議団員では、

「金沢市民アンケート」をお願いしております。

昨日、今日で50数通の返信封筒が届きました。

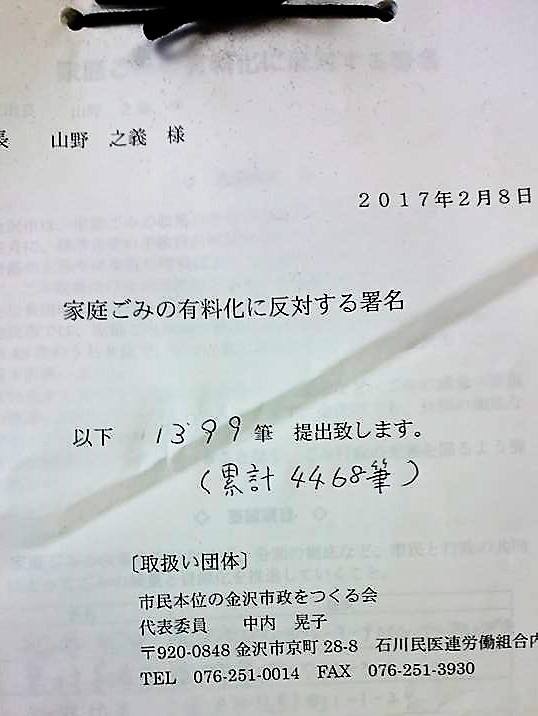

家庭ごみ有料化に反対する署名が提出されました。

4468筆です。市民の声を集めて金沢市に提出されたものです。

全国卓球選手権大会がはじまり、あいさつしました。

1800名の選手がいしかわスポーツアリーナに参加。

今日、明日の二日間おこなわれます。

来年度の予算要望書を金沢市山野市長へ手渡しました。

来年度の予算要望書は、下記の表紙画像リンク先にて、ご覧いただけます。画像をクリックし、pdfファイルを開き、ダウンロードしてお読み下さい。

ファイルが開けない、文字化けする場合は、お手数ではございますがメールにてお問い合わせの程、よろしくお願いいたします。

正月三箇日。

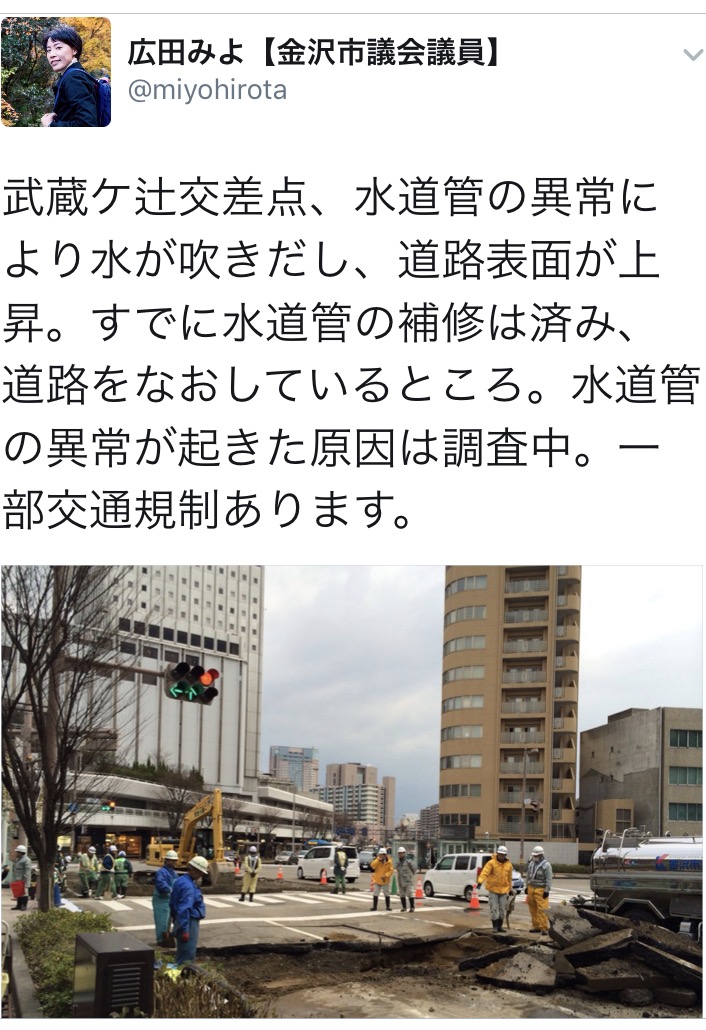

一月二日の早朝、金沢市の中心部。

武蔵ケ辻交差点にて、

水道管の異常で水が吹き出し、

アスファルトを持ち上げ、さらに地下道にまで冠水。

地域の水道水にも影響が出ました。

《広田みよ議員のツイッターより》

早速、森尾、広田、大桑各市議が現場を調査し、

金沢市企業局の担当者から原因と対応を聞きました。

《森尾よしあき議員のフェイスブックより》

控室スタッフ

反対討論・金沢市議会・2016年12月

2016.12.19 日本共産党金沢市議会議員 森尾嘉昭

私は、日本共産党市議員団を代表して討論を行います。

わが党は、上程された議案17件のうち、議案第34号、議案第38号、議案第40号、及び議案第47号の議案4件について、反対であります。その主な理由について述べます。

金沢港建設事業費です。これは、金沢港無量寺岸壁改良工事等を前倒しするとして本市の負担分が計上されました。

金沢港無量寺岸壁は、水深が7.5mと浅く、3万トンを超える大型クルーズ船が接岸できず、貨物向けの戸水岸壁に接岸しています。大型クルーズ船の寄港が増加しているとして、国は、金沢港無量寺岸壁整備事業を直轄事業として採択し、水深を10mに掘り下げる計画をまとめ、年度内に基本設計を終え、来年度に実施設計と一部工事を行う計画です。

当初、船1隻分の130mの整備計画でしたが、前倒しし、2隻同時施工となり、県は、その資材置き場として無量寺岸壁にあるクルーズ船客用駐車場を使用し、工事期間中のクルーズ船客用駐車場を確保するため、来年3月をめどに金沢港に隣接する南部工業用地を代替の駐車場とする計画とのことで、県は、9月補正で10億円を計上し、12月補正で5億2600万円の補正を計上しています。

ところで、金沢港クルーズ船寄港数は、2015年19隻が、2017年50隻と増えていますが、イタリアの船舶会社「コスタ・クルーズ」が運航を増やしたためで、地元紙は「コスタ社

を除けば寄港数は横ばいか微増」として、「国内外の多様な船舶会社が乗り入れるのが理想

だ」と述べています。冬場は寄港できないことからも今後の動向は、不透明です。巨額の税

金投入による岸壁の改良事業が続き、しかも、無量寺岸壁の水深10mに掘り下げても、それ

を維持するためにさらなる費用が予想されることが指摘されています。

そもそも、金沢港湾建設事業は、大浜ふ頭において、大手企業であるコマツのために、金沢港の深さを10mから13mに深くし、道路などを整備するものとして行われ、これまでに304億円が投入され、本市の負担が51億円にのぼっています。

こうした状況の中、今度は、金沢港無量寺岸壁整備事業を進めるとして巨額の税金が投入

されることは、県民、市民の理解と合意が得られものではありません。

東京国立近代美術館工芸館移転整備費についてです。

この施設は、現在東京都千代田区にある東京国立近代美術館とともに、国の施設であり、

1910年(明治43年)に建設された大日本帝国陸軍の近衛師団司令部庁舎を改築し、1977年(昭和52年)に開館したものです。明治以降今日までの日本と外国の工芸及びデザイン作品を収集し、中でも人間国宝の工芸家の作品が充実するとともに、陶芸、ガラス、木工、グラフイックデザインなど各分野にわたる約3400点を収蔵しています。

2014年(平成26年)安倍内閣が、「ひと・まち・しごと創生総合戦略」を掲げ、「地方創

生に資する」政府関係機関を「地方からの提案を受ける形で地方への移転を進める」として、文化庁の京都への移転とともに、この工芸館の金沢市への移転を打ち出したのです。

今回、本市議会で、東京国立近代美術館工芸館の移転整備費1170万円が補正予算として

計上され、移転が本格化することとなります。しかし、この移転には重大な問題があると考

えます。

第1に、移転とスケジュールが先にありきで、移転が本当に必要なのか。移転することで工芸館の発展となるのか。日本文化・芸術における工芸分野の発展にとっても、工芸館がどのような位置づけと役割を担うのか。など、関係者の中でも、十分な理解と合意がないまま進められています。こうした位置づけや方針が明確でないまま、工芸館を観光産業に利用することがことさら強調され、移転を進めることはあってはなりません。

第2に、文化庁は、今年8月31日この工芸館について2020年をめどに本市への移転を打ち出しました。移転先は、市内本多の森公園内とし、収蔵品の半数以上を移すとのことです。しかし、どんな施設を建設するのか。収蔵庫の設置など明確になっていない上に、移転費用やその後の経費など全容が明確ではありません。したがって、石川県、金沢市の関わり、財政負担も明確でない上に、市民への新たな負担が求められることについて市民の理解と合意もありません。

第3に、国立東京美術館工芸館の収蔵品について半数以上を本市に移転するとのことですが、分散することで、国立東京美術館そのものの魅力を低下させ、関係機関との連携が不便となり、機能の低下が危惧されます。一部の移転によって、国の責任や財政負担を後退させかねません。

以上の点から、工芸館の移転が石川県民、金沢市民、さらには、国民的理解と合意がないまま進められることに反対するものです。

議案第38号金沢市農業委員会条例及び金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正についてです。

これは、国の法律改正に伴い、本市農業委員をこれまで選挙によって選出していたものを市長の任命とし定数を26名から19人に減らすこと。新たに農地利用最適化推進委員を設置し、その定数を9人とし、その報酬を定めるものです。

こうした改正は、農業委員会が持つ、農民を代表し、農地の番人としての役割と権限を後退させ、市町村長の思い通りの人選が行われかねません。結局、農地の適正化と流動化を進めるために行政の下請け機関に変えられてしまいかねません。これでは、農家と農地を守り、農業の振興につながらないことは明らかです。

議案第40号特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について。市民生活の現状からして、特別職を対象とする給与等の引き上げには同意できません。

議案第47号金沢プールの指定管理者の指定についてです。

来年春オープンの金沢プールの指定管理者として金沢プール共同事業体に指定するものです。

この共同事業体は、東京にある株式会社日本水泳振興会、株式会社オーエンス、金沢にあるスポーツクラブ・ヴィテン、NPO法人金沢市水泳協会、金沢市スポーツ事業団からなる5団体となっています。

今回、指定管理制度に利用料金制が導入されることとなります。これによって、利用料金がこれまで本市の一般会計に歳入としていたものが指定管理者に直接収入として入ることとなります。そして、本市から委託料が支払われます。指定管理者は、管理に要した費用が利用料金と委託料の合計より、少なくて済んだ場合、利益として指定管理者に入ることとなります。逆に赤字となった場合、指定管理者の負担となります。すると、管理料や利用料金の引き上げが検討されることになります。

結局、公的な施設が民間の業者の利益を生み出す対象となり、赤字になれば、新たな税金の投入や市民負担の引き上げにもつながりかねません。

公的施設が市民の福祉向上となるためには、こうした新たな指定管理の導入はやめるべきと考えます。

次に、請願・陳情についてです。

請願第22号は、所得税法第56条廃止の意見書採択についての請願で、金沢白山民主商工会婦人部の代表から提出されました。

地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられています。ところが、その給料は、税法上必要経費として認められず、控除されるのは、配偶者の86万円と家族の場合50万円となっています。したがって、家族の人権をも認めない所得税法第56条を廃止するよう求める声が広がっています。この10月現在では、全国474自治体が国への意見書を提出し、石川県議会も2010年12月に意見書を採択しています。

よって、わが党は、この請願に賛成であり、本市議会総務常任委員会での不採択に反対であります。

以上で討論を終わります。

東京国立近代美術館工芸館の移転整備費1170万円が補正予算として計上され、わが党は反対を表明

2016年12月15日修正17日 日本共産党金沢市議員団

1 東京国立近代美術館工芸館は、現在東京都千代田区にある東京国立近代美術館とともに、設置されています。

工芸館は、1910年(明治43年)に建設された大日本帝国陸軍の近衛師団司令部庁舎を改築し、1977年(昭和52年)に開館したものです。明治以降今日までの日本と外国の工芸及びデザイン作品を収集し、中でも人間国宝の工芸家の作品が充実するとともに、陶芸、ガラス、木工、グラフイックデザインなど各分野にわたる約3400点を収蔵しています。

2 2014年(平成26年)安倍内閣が、「ひと・まち・しごと創生総合戦略」を掲げ、「地方創生に資する」政府関係機関を「地方からの提案を受ける形で地方への移転を進める」として、文化庁の京都への移転とともに、この工芸館の金沢市への移転を打ち出したのです。

3 今回、金沢市12月定例月議会で、東京国立近代美術館工芸館の移転整備費1170万円が補正予算として計上され、移転が本格化することとなります。しかし、この移転には重大な問題があると考えます。

第1に、移転とスケジュールが先にありきで、移転が本当に必要なのか。移転することで工芸館の発展となるのか。日本文化・芸術における工芸分野の発展にとっても、工芸館がどのような位置づけと役割を担うのか。など、関係者の中でも、十分な理解と合意がないまま進められています。こうした位置づけや方針が明確でないまま、観光の資源化することがことさら強調され、移転を進めることはあってはなりません。

第2に、文化庁は、今年8月31日この工芸館について2020年をめどに本市への移転を打ち出しました。移転先は、市内本多の森公園内とし、収蔵品の半数以上を移す奉とのことです。しかし、どんな施設を建設するのか。収蔵庫の設置など明確になっていない上に、移転費用やその後の経費など全容が明確ではありません。したがって、石川県、金沢市の関わり、財政負担も明確でない上に、市民への新たな負担が求められることについて市民の理解と合意もありません。

第3に、工芸館の移転によって、国立東京美術館の魅力を低下させ、関係機関との連携が不便となり、機能の低下が危惧されます。移転によって、国の責任や財政負担を後退させかねません。

以上の点から、工芸館の移転が石川県民、金沢市民、さらには、国民的理解と合意がないまま進められることに反対するものです。

金沢港建設事業費2億1870万円が補正予算として計上され、わが党は、反対を表明。

2016年12月15日修正17日 日本共産党金沢市議員団

当初、船1隻分の130mの整備計画でしたが、前倒しし、2隻同時施工となり、県は、その資材置き場として無量寺岸壁にあるクルーズ船客用駐車場を使用し、工事期間中のクルーズ船客用駐車場を確保するため、来年3月をめどに金沢港に隣接する南部工業用地を代替の駐車場とする計画です。県は、9月補正で10億円を計上し、12月補正で5億2600万円の補正を計上しています。

3 金沢港クルーズ船寄港数は、2015年19隻(内、金沢港発7隻)2016年30隻(内、金沢港発22隻)2017年50隻(内、金沢港発40隻)と増えていますが、イタリアの船舶会社「コスタ・クルーズ」が運航を増やしたためで、地元紙は「コスタ社を除けば寄港数は横ばいか微増」として、「国内外の多様な船舶会社が乗り入れるのか理想だ」と述べるなど今後の動向は、不透明であり、巨額の税金投入による岸壁の改良事業が続き、しかも、無量寺岸壁の水深10mに掘り下げても、それを維持するためにさらなる費用が予想されることが指摘されています。

4 金沢港湾建設事業は、大浜ふ頭において、大手企業であるコマツのために、金沢港の深さを10mから13mに深くし、道路などを整備するものとして行われ、これまでに304億円が投入され、本市の負担が51億円にのぼっています。

こうした状況の上に、今度は、金沢港無量寺岸壁整備事業を進めるとして巨額の税金が投入されることは、県民、市民の理解と合意が得られものではありません。