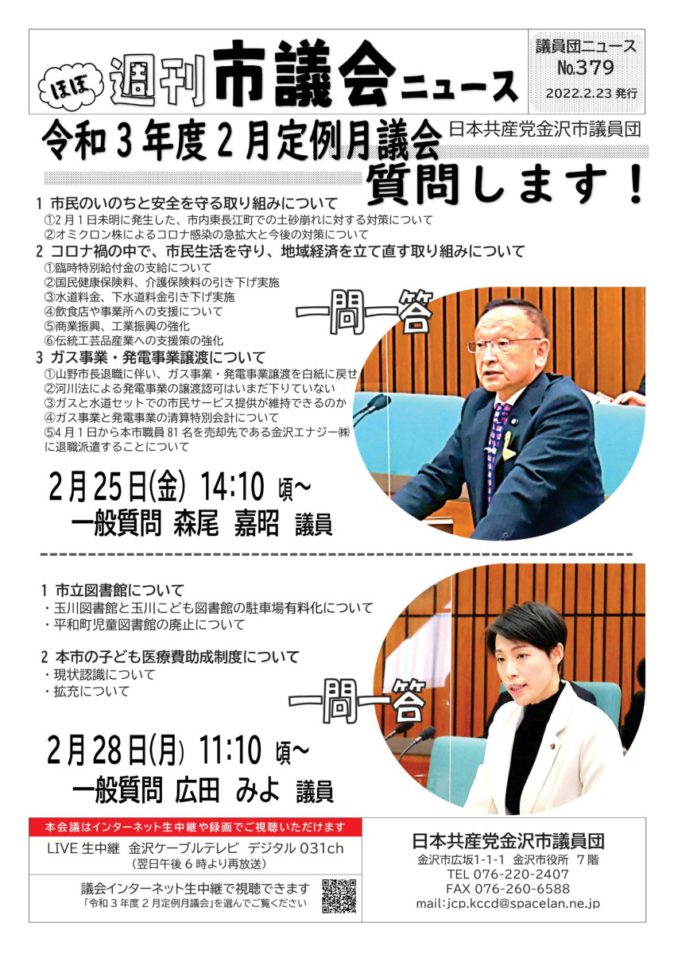

広田みよ

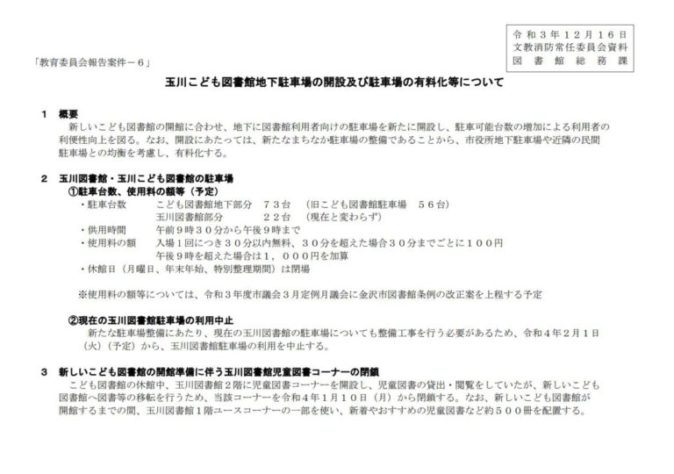

●玉川図書館および玉川こども図書館駐車場の有料化について

-広田議員

質問の機会を得ましたので、日本共産党市議員団の一員として、以下質問いたします。

まずは、本市市立図書館の駐車場有料化について伺います。玉川図書館とこども図書館の駐車場を有料化するとの報告が、12月の文教消防常任委員会ではじめてされ、今議会で、予算案ならびに条例改正の議案が出されています。まずは、両図書館の駐車場有料化の概要と、なぜ有料化するのか教えてください。

-野口教育長

有料化というか使用料の徴収につきましては、まず30分は無料とし、それ以降は30分ごとに100円、そんなふうにしていくということになっています。この駐車場の、いわゆる使用料を設定する理由といたしましては、玉川図書館と玉川こども図書館の駐車場につきましては、商業地とか観光地に近接をしておりますので、これまで図書館利用者以外の駐車によって、本来利用すべき利用者の駐車が妨げられたり、長時間に渡る駐車のために順番待ちの車両による渋滞がこども図書館前等の道路で頻繁に発生しておりまして、利用者とか地域の住民の方々から改善を求める声が多く寄せられておりました。こうしたことを踏まえながら、限りある駐車スペースを図書館の利用を希望される方にできるだけ多くご利用いただきたい、それとともに駐車場の利用の適正化と、周辺の良好な交通環境の確保を図るために、使用料を設定することといたしたものであります。

-広田議員

図書館は、市民の読書や〝知りたい、調べたい〟を保障することが役割です。憲法における生存権の文化的側面である学習権を保障する機関とされ、さらに憩いの場所としての機能もあり、最も利用者の多い公共施設のひとつです。コロナ禍前の平成30年度の年間利用者数は、玉川図書館39万8644人、こども図書館21万1742人となっています。図書館は誰もが気軽に利用できる、いまや当たり前ですが、歴史をさかのぼれば、世界も日本も過去の図書館は一部の方しか利用できず、日本では第二次世界大戦以前、戦中は、政府の見解に適した本しか公開を許されませんでした。それが新憲法のもとで図書館法が制定され新しい出発をとげ、市民とともに発展させてきたのです。だからこそ戦後の新憲法のもとで制定された図書館法では、誰もが図書館で本を読む自由を保障しています。特に第十七条「無料の原則」では、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」とあり、70年間以上にわたって守られてきました。教育長、今回の駐車場の有料化は、この図書館法に定められた無料の原則に反しませんか。

-野口教育長

今ほど広田議員もお触れになりましたけれども、図書館法の第十七条につきましては、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」と表記されております。駐車場の使用につきましては、入館料とかその他図書館の資料の利用の対価とは考えられないことから、この原則に反していないと考えております。

-広田議員

みなさんの理屈ではそうなのかもしれません。ただ、利用者にとっては図書館を利用する際の新たな負担※であることは明らかです。まず確認ですが、無料の原則というのは、誰もが本を読む自由を保障するためにありますよね。

-野口教育長

図書館というのは誰でも自由に入って、そこに置いてある図書をしっかりと活用するということは自由となっております。ただし、そこに入るために図書館法ではお金をとってはいけないと、それから図書館の資料を使うことについてお金をとってはいけない、そういうことは規制されているわけであります。

-広田議員

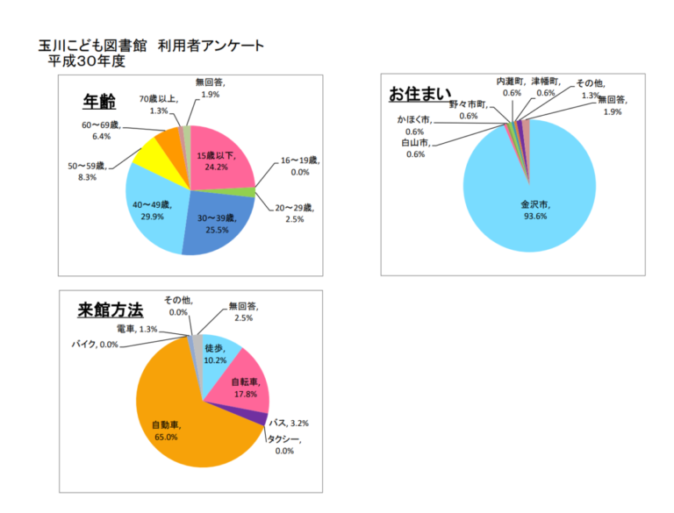

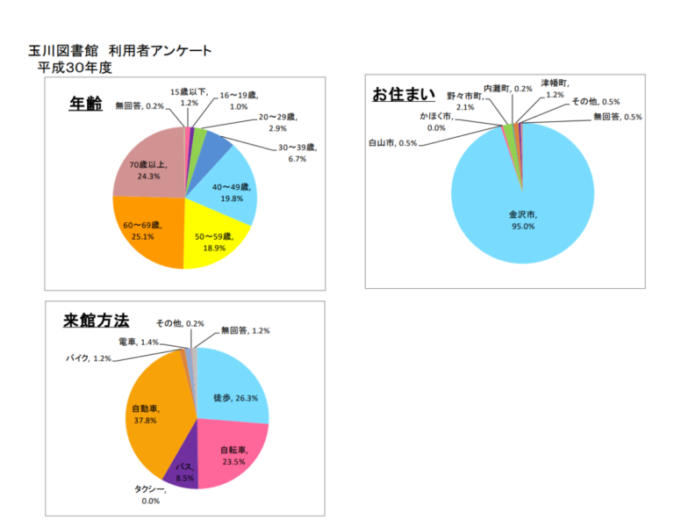

無料の原則、そして図書館法の理念は、誰もが本を読む自由を保障するためにあるんです。今回、駐車場の有料化をすることで具体的に妨げが出てきます。毎年みなさんが行っている図書館利用者アンケートの結果をみても、来館方法として、玉川図書館は37.8%、こども図書館については65%の方が車でお越しになっているのが現状です。こうした方々にとっては新たな負担となり、図書館利用を制限するというのがあきらかです。有料化すれば誰もが本を読む自由を保障する図書館法に反するのではないですか。

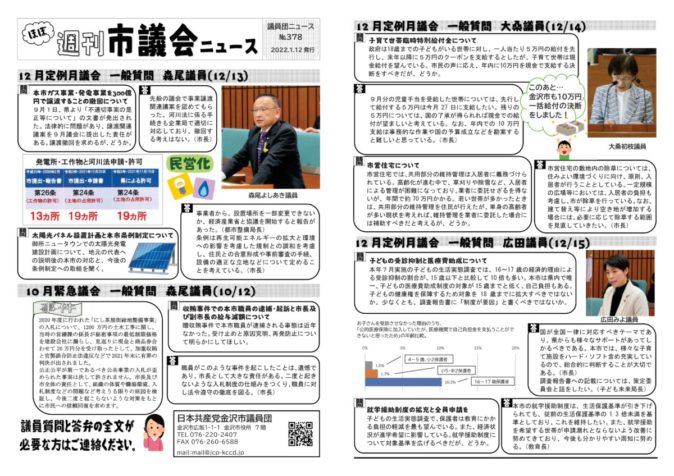

H30玉川こども図書館アンケート結果

H30玉川図書館アンケート結果

-野口教育長

決して、図書館に来てはいけないと言っているわけではありません。要は、駐車場を利用する方に使用する料金を徴収したいと言っていることであって、来てはいけないとか、中に入ってはいけないとか、図書を読んではいけないとか、そんなことを言っているわけではないのです。

-広田議員

車で来られる方にはそれぞれの事情があることを、教育長もご存じだと思います。低年齢のお子さま連れであるとか障がいがあるとか、郊外にお住まいで交通のアクセスがどうしてもよくないなど、それぞれの事情があって、車を使って図書館を利用しているわけです。そういった方々の妨げになるのは明らかです。そうした方にも、車でなく別の手段で来れば無料でしょと、そう言えるんですか?

-野口教育長

本市にはいくつかの図書館がございます。その中で、無料にしている図書館もあります。今回は、まちの中にある玉川図書館・玉川こども図書館の駐車場について、これまでも地域の方々から、渋滞を引き起こしているし利用すべき人が利用できない状況がみられるから、そのことで駐車料金をいただきながら適正化を図ってはいかがですかという声に沿ったものであります。

-広田議員

みなさん、玉川図書館・こども図書館に来たいという理由があって来ているわけですね。ましてこども図書館は、唯一市内で親子を対象にした特別な施設なんです。市内全域からお子さまを連れてくるのだからこそ、車利用が多い。これは施設の設立趣旨と矛盾すると私は思うのですけれども、その点はいかがですか。

-野口教育長

ですからそういう方々に、しっかりと使っていただきたいがために、渋滞とか、また長時間待たせるとか、そんなことがあってはならないので、これを改革するためにしっかりと使用料を払っていただいて適正化を図っていきたい、そのように考えているところでございます。

-広田議員

理由のことについても後でしっかり議論しますので、お待ちください。

このこども図書館ですが、2年間ほど利用できずに、待ちに待ったオープンです。しかも市民のご理解で多額の市税を投じてようやくオープンするんですね。その直前になって有料化ですというのは、市の姿勢として私は本当に悲しすぎると言わざるを得ません。無料の原則、図書館法の趣旨に反して有料化は認められないということを申し上げておきたいと思います。

そして教育長のおっしゃる理由の点ですが、これも12月の委員会で議論がされており私も拝見をしました。

まず公共交通利用、これは大事な市の大きな施策としてあるということは理解をしています。ただこれは、ごみの有料化と一緒で、市民への負担増ではなく、公共交通をまず充実させることが必要、そして市民への啓発を行うことがまず必要なのに、突然、図書館のオープンに向けてその理屈を持ち込んでいるというようにしか見えません。もっと地道な方法で行っていただきたかったと思います。

また渋滞問題、これについても私も地域の方から伺ったこともありますが、有料化以外の対策をとられるということが委員会で具体的に表明がされています。まずはそういうことをきちんと行うことが先ですし、まだやってもいないんですからそれをまず行うこと、かなり具体的な改革だと思います、車の動線の使い方ですね、あれをまずやることが必要だと思います。

そして目的外利用のことをおっしゃいますけど、その利用がなくなるよう工夫する責任は行政側にあるんですよ。なぜ適正に利用する方にあえて負担を負わすという発想になるのか、それが私にはどうしてもわかりません。うまくいかない責任をまじめにやっている市民に転嫁するのはおかしい。これまでの市の理由は理由になっていないと思いますが、いかがですか。

-野口教育長

これまでも図書館を、特に玉川図書館・こども図書館等まちなかの図書館を利用される方々には、公共交通機関をなんとかご利用いただけませんかということを呼び掛けておりますし、また長時間にならないようにという呼び掛けもさせていただいておりました。しかしながら結果としてあるのは、やはり渋滞が生じていた、目的外の使用が多かった、そのことを改善していかない限り、絶対にこれはいい方向には向かわないということなんです。したがって、使用料の徴収をお願いしたいということで、今広田議員もお触れになりましたけれども、新しい図書館では駐車場の入り口を、ちょっとイメージが沸かないかもしれませんが用水側の道路に変更しましたし、出口は正面道路側に向けて左側の方に一方通行で出ることができるように誘導するなどして、車両の動線を見直しすることによって周辺道路の渋滞緩和を図っていきたいと考えております。それから長時間、これはやはり使用料をお願いしながら、なるべくコンパクトに図書館を使っていただくということを考えていかないと、なかなか難しいと思いますし、また本当に親子連れでこども図書館なんかも新しい木の広場とか作るので、そこを使いたい、遊びたいという方々については、こども図書館のイベントを通しながら、そこについては減免等もしっかり考えていくということを、先週金曜日の源野議員のご質問にも答えたところでありますので、そうした中でしっかりと改善を図っていければというふうに思っております。

-広田議員

渋滞緩和の施策、まずやってみてから考えていただきたいと思います。

そして、図書館はゆっくり使うものですよ。お金がかかるからもう帰ろうかなという気持ちで図書館利用したいと思いますか?まずそこからではないですかね。

そして教育長は呼び掛けていたとおっしゃいます、渋滞問題、長時間利用問題、本当にそうだったのかということですよ。

まずこれまでの説明ですね。議会に対しても市民に対しても、この12月の委員会まで一度もこの有料化について、そして有料化の理由として今市が困っている様々なことについて、ご相談はあったんですか?少なくともこども図書館建て替え報告の際、駐車場を地下に置くという説明はありましたが、有料化の説明はありませんでした。議事録を読み返しました。これは図書館のコンセプトにかかわる大事な点だと思いますが、なぜ建設計画が出されたときから12月まで報告がなかったのでしょうか。あわせて玉川図書館の駐車場も有料化のために2月はじめから工事が行われていますが、12月まで全く報告はなかったはずです。ふたつの図書館、4月のこども図書館の開館直前に議会にも市民にも突然報告されたという状況です。

そこで、このふたつの図書館は、いつ有料化の方針が決まったのか。そして工事の予算はそれぞれいつ提案されていたのか、あきらかにしてください。

-野口教育長

まず、玉川図書館と玉川こども図書館の駐車場につきましては、玉川こども図書館と一体的に整備をしており、令和2年度から必要な予算を議会にお諮りしてお認めいただいて進めてきております。駐車場の運用にあたりましては、工事の進捗状況をみながら令和4年度の予算編成の中で議論を行いながら、12月の常任委員会で報告をさせていただいたところでございます。

-広田議員

確認ですけれども、令和2年度の予算に一体的整備として玉川図書館およびこども図書館についての駐車場有料化の予算は入っていたけれども、12月に報告があったと、そういうことでいいですか?

-野口教育長

そうではなく、令和2年度からの議会にお諮りしてお認めいただいた予算というのは、玉川図書館とこども図書館の駐車場を一体的に整備をしていくための予算を認めていただいているということであります。そしてこの地下駐車場のいわゆる使用料の徴収につきましては、来年度の予算編成の中で議論をしながら12月の常任委員会の方で報告をさせていただいたということで、一緒ではないということです。

-広田議員

では、有料化の方針も含めて昨年の12月に初めて出されたということなんですね。で、令和4年度の予算にこの有料化についての予算がのっているということでよろしいですか。

-野口教育長

その通りでございます。きちんと令和4年度の予算編成をする中で、地下駐車場についての使用料の徴収については議論をさせていただいたうえで、まとまりましたので12月の常任委員会でそういう方向でいきたいということでご説明をさし上げたところでございます。

-広田議員

私は、隠されていたのかなと思っていたんです。ところが今のご説明だと、12月に初めて方針を明らかにし、なんとオープンの年度に予算をつけると、本当によくわからない事態でございます。二元代表制である議会に直前になってやっと報告、市民には全く報告がないというのは重大じゃないですか。私たち、議論をする時間が全然ない、市民にもお伝えする時間が全くない。私は、この点についても議案を取り下げるべきだと思いますが、いかがですか。

-野口教育長

きちんと手筈を踏んできてここまで至っていると思いますので、取り下げるつもりは全くございません。

-広田議員

いやいや本当に、オープンのその年に有料化の予算がつき、当初の議案で条例改正ということですから、そもそも本当に直前になって報告し議論の隙も与えないと、そういう姿勢でみなさんは図書館運営をしているということであるならば、本当に残念としか言いようがありません。

そして、議会に対してもですけれども、市民に対してどうだったのかという点です。

図書館法では、第七条の四項に「図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない」というものがあります。よって、図書館利用者には運営について情報をしっかり提供し考えを聞く必要があると定められているんですね。だからこそ、みなさんも毎年利用者アンケートを行い、そして議会にもいろんな報告をされているんだと思いますけれども、今回の有料化の件に関しては、さきほどのお話だと市民にもお話を聞いていないわけですけれども、一応確認ですが利用者アンケートの中や、他の機会もとらまえて、確認はされたんですか。利用者のお答えは聞いたんですか。

-野口教育長

この考え方というのは、やはり一番大事なところはそれをいつも目にしている、そこにお住いの方々の思いというのをやっぱり大事にしなければならないと思っているんです。だから、広くというよりもその地域が何にお困りでそのことをどう改善していったらよいかということを真摯に考えていくのが自分たちの仕事だと思っています。ですから、ずっと長年に渡ってここをなんとか改善してほしいというお声が多く届いたことから、今回の使用料の徴収ということにさせていただいたということでございます。

-広田議員

お住いの方々とおっしゃいますけれども、市内全域から来ているとアンケート調査からもおわかりになっているわけでしょう。そして図書館空白地域もまだまだ残っているわけですから、これは玉川図書館に来てしかるべき多くの市民の方の思いを聞くべきだと私は思います。もちろん地域の方の思いは先程、対策もう打っていますよね。それをまずやるということが必要ですし、何より、そういう問題、そして有料化のお考えがあったのならば、もっと早く議会、そして市民に報告をして、いろんなご意見とか、もしかしたらもっと良い何か提案を市民が、議会が、できるかもしれない、そうした機会を作るのが行政の役割のひとつなんですよ。パブリックコメントをやっている自治体もあります、公共施設の駐車場を有料化する際にね。それに比べて何にもやっていないじゃないですか。そして私が気になるのは、図書館協議会という、図書館法で設置が義務付けされているものがあります。専門の識者、地域の方も入られているかと思いますけれども、この図書館協議会では議論されているのですか。

-野口教育長

今お触れになりました図書館協議会というのは、基本としては図書館の利用状況とか蔵書冊数とか使用事業の実績などについてご意見を頂戴する機関でありまして、駐車場の使用料につきましては審議事項になじまないため、特段意見を求めていないということでございます。

-広田議員

なじまない、じゃないですよ。とても大事な、入館料とはおっしゃいませんけれども、入館できるかどうか、人によっては問われる大事な運営問題です。協議会、開いてください。そして今の、報告がなかったという点、少なくとも計画ということからから考えると、令和2年から令和4年の間に2年あれば駐車場にまつわる現状を議会と市民にきちんと報告し、ご提案・ご協力を求めることができたんですよ。有料化だけをみなさん方で悩んで考えている、大変だったと思います。そうじゃなくてちゃんと利用者・議会に知らせる、みんなで考えるということが、この2年でできたのが、本当にもったいないというふうに思います。

今からでも遅くないので、この駐車場の問題について、利用者や市民、議会に、ご意見や工夫策を募り、そして大事な図書館協議会でも相談していただきたいと思います。そのためには条例は取り下げる必要があると思います。いかがでしょうか。

-野口教育長

先ほどもご答弁差し上げた通り、きちんと手筈を踏んでここに至っておりますので、取り下げるつもりは全くございません。

-広田議員

いや、この2年、何も手筈を踏んでいませんよ。初めて報告があったのは昨年の12月16日です。それより前に私たちは一度も報告を受けていません。突然、大変だ大変だ有料化だと、どうしたことですかと、そして4月にオープンを迎えるんですか。市民もびっくりですよ。何も手筈は踏んでいません。図書館無料の原則、そして手筈を踏んでいないという点から、私は条例を取り下げるように議会のみなさんにも呼び掛けて、次の質問に移りたいと思います。

有料化と切り離して考えますと、今、玉川図書館は工事をしていて駐車場が全く使えない状態なんですね。有料化もまだ決まっていないのだから、代替駐車場を用意すべきではないかというご意見があります。これについてはいかがですか。

-野口教育長

玉川図書館の駐車場につきましては、以前からしばらく使えなくなりますということを周知をさせていただいております。またあわせて、その近隣に代わりのスペースを確保するのもなかなか難しいものでありますので、ぜひそのあたりはご理解をいただければなと思っております。繰り返しますけれども、玉川図書館はまちなかに位置していますのでまとまった土地はないということ、また2月から駐車場がないということについては早くから館内の掲示板とか図書館のホームページでお知らせをいたしておりましたし、利用者お一人お一人に窓口での声掛けとかご案内を行っており、また予約本の電話連絡のときにもお知らせをするなどして、車でのご来館をご遠慮いただくよう周知に努めてまいっております。

-広田議員

有料化以前から、やはり図書館法の理念に乏しいと思います。どんなにお伝えをしたといっても、車で来られる方、車で来なきゃいけない方は存在するということは教育長もおわかりだと思うんです。じゃあ市役所が工事で使えないときに、1台も代替駐車場を作らないなんてことあり得ますか?そうした観点でちゃんと、市民が使えるように代替駐車場を利用すると、そういう発想になってほしいと思うんです。

次に、減免規定については、先週、こども図書館についてはイベント利用の親子は減免ということが表明されましたけれども、他、こども図書館および玉川図書館で減免規定をお考えですか。

-野口教育長

先の答弁におきましても、新しい玉川こども図書館では、毎日実施をする絵本の読み聞かせなど、図書館が実施するイベントに親子で参加する方には、駐車時間を気にせずに楽しんでもらえるよう、駐車場使用料の減免対象にしたいということを考えていますということを答弁させていただきました。あわせて隣にも玉川図書館がございますので、玉川図書館で実施するような、例えば読書会とかまたは朗読会とか講演会とか、様々なイベントをやっておりますので、こんなイベントについても同様にできればいいのではないかと考えております。

-広田議員

私は、減免すればいいというものではないという立場です。図書館無料の原則にのっとり、公立図書館を無料で利用できるという重要性を保持し続けるべきです。その利用にあたって料金がかかるという事態は、情報享受の低下であり、住民の知る権利、学習権が損なわれることになります。今回の有料化は、市民や議会に報告もなく、合意形成も図られていません。よって、認められないことを訴え、次の質問に移ります。

●平和町児童図書館の廃止について

-広田議員

平和町児童図書館の廃止についてです。これはまず、なぜ廃止することになり、地域の合意をどのように得たのか、教えてください。

-野口教育長

平和町児童図書館につきましては、この図書館が昭和48年3月に開館して、施設そのものが老朽化しており、さらなる読書環境の充実が困難であることに加えて、建て替え後の児童館の中に図書コーナーが設置をされ、児童の読書環境が継続して確保される見込みであること、また近接する泉野図書館が位置していること、また新しい玉川こども図書館が4月から供用開始になるということで、市内全域で児童の読書環境が一層充実することなどから、廃止をすることに至ったものであります。地域の方からは、児童館・児童クラブを必要とするこどもが増えていることから、こどもたちが安心して利用できるように早期の児童館建設と児童図書館の撤収が要望されていたものであります。加えて、昨年の10月に開催されました平和町児童館建設期成同盟会の総会でも説明をして了承をいただいているところであります。

-広田議員

この児童図書館は、前の建物から考えますと昭和25年に設置をされ、地域住民・こどもたちに親しまれてきました。私もかつてはその利用者でした。コロナ前の平成30年度で年間2万481名の利用と多くあり、ですがまだその廃止を知らない方もいる状況です。今、地域の理由であるとか合意の仕方は理解しましたが、本市が図書館の設置者であるという立場から、どのように関わったのかをお聞きしたいと思います。まず利用者の声は聞いたのか、そして図書館協議会は開いたのか、そして児童館・学童保育のスペースを増やしたいという地元要望は尊重したいと思いますが、そのスペースも確保しつつ児童図書館を残す道はないか教育委員会や市としては模索や提案はしたのか、この3点についてお願いします。

-野口教育長

まずは地域の総意として児童館の建設に向けて早期の図書館の撤収を要望されてきた、このことは大きなご意見だと私共は捉えております。図書館協議会、先ほどから出ておりますけれども、この図書館協議会は繰り返しになりますが図書館の利用状況とか蔵書冊数とか使用事業の実績などについてご意見をいただくための機関でありますので、特段ご意見は頂戴してはおりません。また残す道ということについてお話がございました。地域からは、これも繰り返しになりますけれども児童館・児童クラブを必要とするこどもの増加があると、したがって児童館の早期建設と児童図書館の撤収が要望された、このことに尽きるわけであります。建て替え後の児童館の中には図書コーナーが設置される予定でありますし、児童の読書環境が継続して確保されることから、廃止をすることに至ったものであります。加えてになりますけれども、最近はそれぞれの学校の図書館がしっかりと充実しております。そうしたところもこどもたちに活用してもらえればいいのではないのかなと思っております。

-広田議員

私は、やはり図書館設置者としての今回の振る舞いに期待したかったというところです。利用者の意見を聞くということ、図書館協議会を開くこと、そしてなんとか残せないかという道を模索すること、重ねて申し上げたいと思います。駐車場有料化問題もそうですが、市立図書館という役割にかんがみ、誰もが利用できる自由を保障する、市民とともに図書館を運営していく、そのことを大切にしていただきたいと思います。

答弁する 相川副市長

●子どもの医療費助成について

-広田議員

さいごに、子どもの医療費助成について伺います。

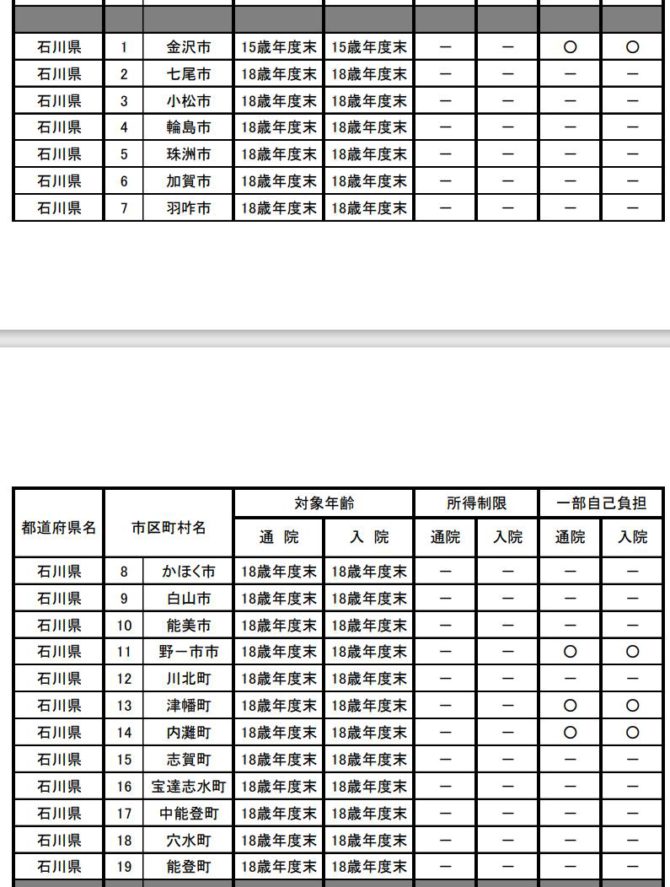

県内で、金沢市だけが対象年齢が15歳までで、あとの市町は18歳までとなりました。また窓口で負担があるのも、金沢市含めてたった3市のみとなっています。まずは県内でもっとも遅れているという認識はありますか。

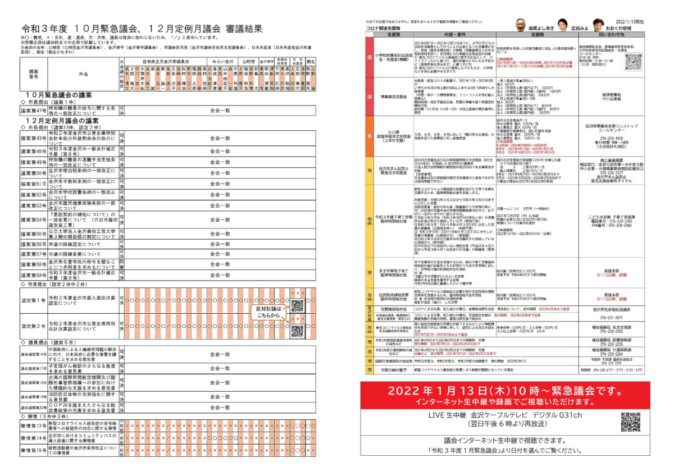

厚生労働省資料から https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20913.html -相川市長職務代理者

本市の子育て支援医療費助成制度につきましては、県内の市町を比較しますと、議員のご指摘の通り対象年齢に差があるということは認識をしておりますけれども、他の中核市と比較しますと対象年齢につきましては中核市の3分の2が本市と同じ15歳まででありまして、また約半数の中核市におきましては窓口負担を求めている現状にございます。制度につきましては全ての中核市が同じような形が一番望ましいとも考えておりますので、医療費の助成制度の見直し要望につきまして、他の自治外の首長さんとともに全国市長会を通じまして国へ要望し働き掛けているところでございます。具体的な抜本的な見直しあるいはその支援が行われていくべき問題ではないかというふうに考えております。

-広田議員

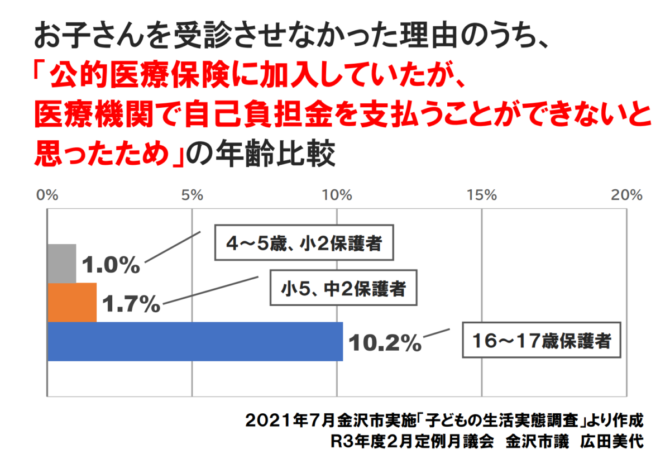

私は、中核市だからできると思って言っているんです。やはり財政状況が県内で一番あるわけですよね。今回、本市独自で18歳まで対象を広げるとすると、約2億1千万円です。さらに窓口完全無料化をすると5億3500万円、できます、ということを申し上げておきたい。そして一刻も早く改善しなきゃいけない理由は、もうすでにみなさんの行った生活実態調査で明らかになっているということが問題なんです。12月議会でも示しましたが、市内16歳以上の受診抑制が低年齢のこどもたちよりも多くなっているという実態が明らかとなりました。みなさんがとられた統計調査です。この点についてはどのような認識ですか。

-相川市長職務代理者

本市のこどもの生活実態調査で受診を抑制したと回答されました16歳から17歳の保護者の方々、その大半はひとり親の家庭の方ではないかなというふうに思っております。ただそのひとり親の家庭の方々につきましては、児童扶養手当の受給の対象となる18歳までのお子さんに対しまして医療費助成を行わせていただいている実態がございます。よって、受診の抑制につきましては直接的に子育ての医療助成制度によるものかどうか、そこには様々な要因があるのではないかというふうには思っております。

-広田議員

保護者の分類をされたわけですね。その点で、ひとり親の方がこの16歳以上の中の理由としては多いからそういう結論を導き出したと、そういうふうに理解をしますけれども、一般的な市民感覚としても16歳以上は大変だというお声は、本当に私もよく聞きます。待合室で待っていたら、お母さんが事務の方に直接言っている姿を目にしたことが数回あります。でも病院に言われても、市の制度なので、みなさん方が対応しなければならない。このアンケートも私は、そういう分析もあるかもしれませんけれどもひとり親の方に今回アンケートを多くとっているので、ちょっと割合が大きい可能性もあります。だけど率直に受け止めてほしいと私は思います。これは憲法で保障される子どもの健康権にかかわる問題であり、重く受け止めていただきたいというふうに感じているんです。先ほども言いましたが、中核市である金沢市なら十分にやれる。

(※子どもの医療費の切り返しがうまくできませんでした!

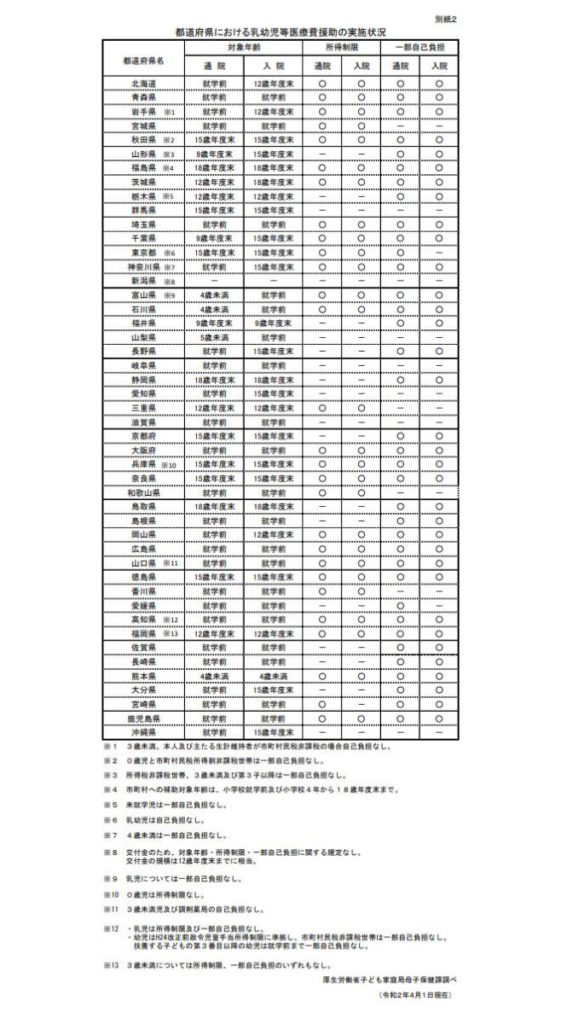

ただ、県の制度が最低レベルだということも私はわかっています。県は現在対象が、外来3歳まで、入院が就学前、なんと所得制限や自己負担もなくそうとしていないんですね。全国で最低レベルですよ。このことについてどのように思いますか。

厚生労働省資料から https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20913.html -相川市長職務代理者

県に対しましては、毎年県の市町会を通じまして対象年齢の拡大でありますとか所得制限の撤廃を要望しているところでございます。引き続きそれは続けていきたいと思いますし、憲法に保障されているそのことであるからが故に、すべての自治体で公平になるべきだというふうに考えておりまして、改めて医療費助成制度について国の制度化、あるいは検討する、そんな時期にきているということは承知しておりますので、国への要望を働き掛けていくことが私どもの務めであるというふうに思っております。

-広田議員

もちろん国もですけど、今選挙をやっていますけど、県と市で力をあわせて、18歳まで窓口完全無料化に拡充するよう、がんばっていただきたいと思います。