(クリックするとPDFが表示されます。)

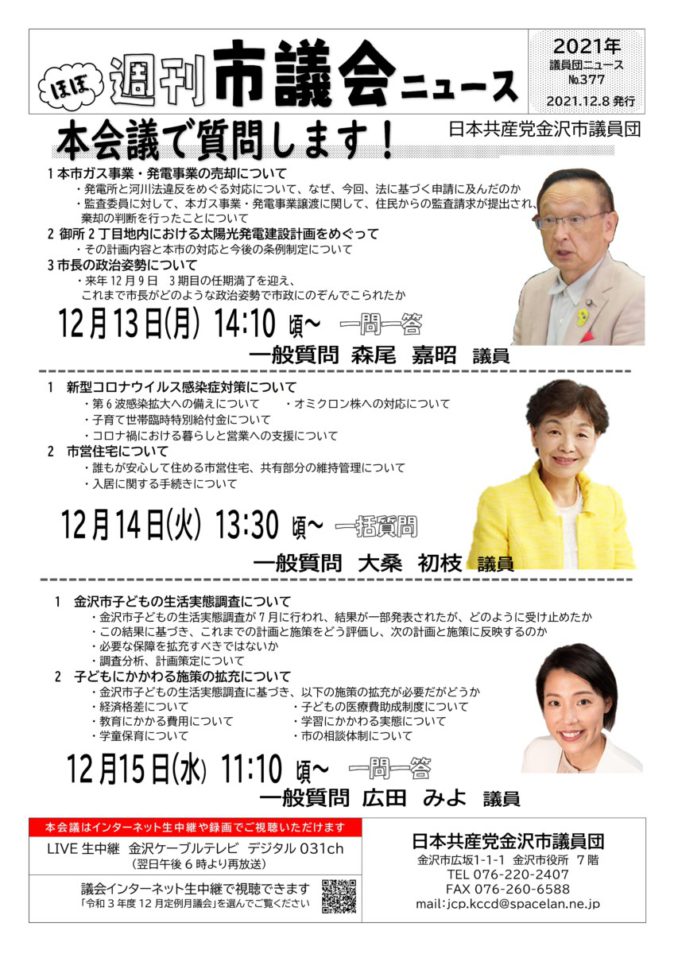

-広田議員

発言の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として、以下質疑いたします。

全国的に新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株による感染が急速に広がり、第6波の到来だと言われています。石川県でもオミクロンの市中感染とみられる事例が発生し、感染者数・経路不明者数が増え続けています。これ以上の感染拡大を防ぎ、市民の命と暮らしを守ることが必要です。具体的には、①3回目のワクチン接種の迅速な実行 ②本市でも無料PCR検査を実施する ③定期検査を医療機関、高齢者・障害者通所施設、保育園、学校に広げる ④保健所のさらなる体制強化 ⑤感染者は入院か宿泊療養を原則とし、医療機関の支援を強化し、宿泊療養施設を確保する ⑥影響を受ける市民・事業者への保障 が必要です。その視点に立ち質疑いたします。

まずは、今回の補正予算案で提案された感染防止対策は、どのような意図で編成されたのか、また現在の第6波ともいえる状況に対応できるとお考えか、明らかにしてください。

-山野市長

今回お諮りしています感染症拡大防止にかかる予算は、第5波までにおける課題に対応するため、医療機関・社会福祉施設でのクラスターの発生予防、感染者の増加に伴う電話相談や検査への対応、さらに市民の身近な感染予防について対策を強化することを目的としているところであります。現在感染者が増加傾向にあります。これらの対策を迅速に行うことによって、今ご指摘がありました第6波への対応になんとしてもしていきたいというふうに考えています。

-広田議員

その中に、療養型病院等従事者の定期検査費用が計上されています。まずはその目的を明らかにしてください。すでに起きているクラスターの事例から、リスクの高い高齢者がいる病院等を対象にしていますが、他の福祉施設もそれぞれにリスクを抱えています。わが党は従来から、早期の検査が重要であることを申し上げてきました。他の医療・福祉施設への拡大の必要性について伺います。

また、県が行っている無症状で行えるPCR検査等についても、重要な取り組みですが、唾液キットが不足しており、受けられない薬局が増えています。保健所を持つ自治体として、市民の身近な場所でキットによらない無料のPCR検査を行えないのか、見解を求めます。

-山野市長

昨年秋から比較的落ち着いた状態が続きました。ただそんな中でありましても、複数の療養型病院においてクラスターが発生しましたことから、感染拡大の未然防止に向け、感染者を早期に発見するための対象者を拡大したPCR検査を実施することとしました。これまでもまん延防止等重点措置地域の指定、クラスターの発生状況等に応じて必要な定期的検査を実施をしてきました。今回は療養型病院での定期的な検査を確実に実施することとしておりまして、対象施設の拡大についてまでは考えてはおりません。

また無料PCR検査ですけれども、県において実施をされているところでありますので、市として独自に実施するところまでは考えてはおりません。

-広田議員

次に、補正予算に計上された市民生活・福祉への施策について伺います。国の事業である住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費が計上されました。経済的に困っている方への支援は必要です。しかし国会論戦では、非課税世帯というハードル自体がかなり厳しく、非正規で収入が減り困っている方にも届かないと言われてきました。しかも事務作業がかなり多く、3月頃から順次支給開始と聞いておりますが、少しでも早く必要な方に届くことが求められています。

まずはプッシュ型と申請型がありますが、それぞれのスケジュールを明らかにしてください。

3月支給開始とのことですが、準備が整った世帯から少しでも早く支給できないのか伺います。

業務負担を減らすためにも、口座情報がわかっている方への確認作業が必要なのか、これも明らかにしてください。

そして最後に、対象範囲について広げるよう国に求めるつもりはないか伺います。

-山野市長

プッシュ型と申請型ですけれども、プッシュ型給付の非課税世帯については、支給を受ける意思を確認する必要があるとされておりますので、課税状況を把握できた方に対しまして2月中旬から順次確認書を発送をし、3月上旬から支給を開始したいと考えています。申請型ですけれども、家計急変世帯の受付開始時期、これは申請型になりますけれども、非課税世帯への支給開始後を予定しており、給付の開始は3月中旬以降になると思われます。

少しでも早くできないかということであります。対象世帯や課税の状況を把握するとともに、確認書の送付、その返送を待つ必要もあり、支給まで一定の期間がかかることをご理解をいただきたいと思います。ただ少しでも早くという思いは私も同じでありますので、早急に準備を進め、少しでも早くに支給できるように努めていきたいと考えています。

給付金の対象拡大を国に求めてはどうかということでした。市としましては国に対し支給対象拡大までを求めることは今のところは考えておりませんけれども、給付の対象となる方に確実に支給が行われるように、まずはそのことに全力を傾けてまいりたいと考えています。

-高柳福祉健康局長

口座情報を把握している方には確認書の送付が必要なのかというお尋ねでございますが、支給に当たりましては国の通知に基づきまして口座情報に加え支給を受ける意思のほか、課税者の扶養となっていないことも確認する必要がありまして、確認書を送付するものでございます。

-広田議員

多子世帯等子育て臨時特別給付金事業費についてです。これはすでに行われている子育て臨時特別給付金の対象拡大に対応する予算案です。まずは、本体の事業がクーポンでもなく5万円ずつでもなく年内に10万円現金で一括支給されたことは、市民からも大変喜ばれています。お給料が減り、光熱費や家賃が払えなかったところに10万円入ったので、無事に年を越せたし子供たちの入学準備もできるなど、私のところにもお声が寄せられています。

今回、9月以降に離婚をしたひとり親世帯なども対象にされるということですが、離婚は成立していなくても調停中であるとかDVでお子さんを連れて元の世帯を出られている場合などについてはどうなるのか、明らかにしてください。

-山野市長

国の給付金が支給される以前から離婚調停・DVの状態にある場合は、裁判所が発行する離婚調停の証明書や保護命令等により確認でき、児童手当の切り替えの要件を満たしていれば、離婚が成立していない場合であっても当該給付金の対象となります。

-広田議員

原油価格高騰に伴う福祉暖房費助成についてです。原油の価格が高騰し、市民の暮らしを圧迫しています。今回、市民のみなさまからのお声が届き、予算化されました。

しかし対象世帯については、要介護認定を受けている世帯・重度障害者世帯・児童扶養手当受給世帯の各一部としています。対象要件の詳細を明らかにしてください。

また、コロナ禍では原油価格高騰が多くの世帯に影響をしています。介護や障害の度合い、非課税要件などを設けることなく、広く支給する必要性について伺います。

また、支給時期を明らかにしてください。

-山野市長

本助成金は、原油価格の高騰を受け、生活困窮世帯の灯油購入費の補助を目的としたものであり、支給対象世帯の全てに支給することまでは考えてはいません。

支給時期ですけれども、生活保護や児童扶養手当を受給している対象世帯については、支給を受ける意向や振込口座の確認を行ったうえで、2月上旬に支給をしたいと考えています。支給の対象となる高齢者、重度障害者のいる世帯につきましては、申請を受け付け審査を行い、2月中旬から順次支給をすることとしています。

-高柳福祉健康局長

支給の対象要件についてでございます。本助成金は生活保護受給世帯、要介護3ないし5の認定を受けている高齢者のいる世帯、身体障害者手帳1級と2級など重度障害者のいる世帯、または児童扶養手当受給世帯であって世帯員のすべてが市民税非課税である世帯を対象としております。ただし居宅での灯油購入費の補助という性格から、支給の対象としている高齢者や重度障害者の方が施設に入所している場合や長期入院をしている場合については、支給しないこととしております。

-広田議員

保育士等処遇改善費についてです。政府は介護・保育・児童クラブ(学童保育)などで働く人々の賃金を収入の3%程度の月9000円、コロナ医療に関わる看護師の賃金を月4000円引き上げるとしました。日本は医療・介護・保育などケア労働者が賃金など労働条件が極めて劣悪であり、それを政府自身が認めたものですが、9000円では一桁足りないということもすでに指摘されています。よって、さらなる引き上げは必要ですし、今回の予算化分である月9000円は、確実に労働者に行き渡ることを求めます。

しかしながらすでに、今回の一人当たりの賃上げ額が政府の言う9000円に満たない可能性が明らかとなっています。内閣府の説明では、保育所や学童保育での補助額は公定価格上の配置基準を元に算定しますが、実際の賃金改善は市や施設が独自に加配している職員も含め、施設の判断で柔軟な配分が可能としているのです。したがって、国からの原資のみで対応した場合は、実際の賃金改善は月9000円を下回ると考えられますが、本市の見解を伺います。

そして、本市や施設独自で配置している方も含めた実人数と、国基準での配置人数との差はどれくらいあるのか、保育園・学童保育でそれぞれ明らかにしてください。

柔軟な配分と示されても、現場側は大変苦悩をしています。そしてそもそも、政府が9000円の賃上げを行うと言った以上、実人数に応じた補助制度にする必要性があるのではないか、このことについて伺います。

さらに、この補助が職員全てに行き渡っているかどうかはどのように確認するのか、明らかにしてください。

また今回の本市予算案は、民間分だけと聞いています。公立保育所などに勤める職員については、今後どうなるのか明らかにしてください。

-山野市長

補助額は公定価格上の配置基準に基づいて算定をしています。算定対象外の職員にも一定の処遇改善を行うことができるように、施設で柔軟に配分することを可能としていることから、各施設の判断で改善額に若干差異が生じるということはご理解をいただければというふうに思っています。

全ての職員に9000円の支給をすべきではないか、実人数での補助制度とすべきではないかというご提案もいただきました。民間保育所に勤める保育士の雇用形態につきましては、勤務時間も含め多様であるというふうに考えますと、全職員に一律9000円を支給することは必ずしも適切なものではないのではないかというふうにも考えられます。施設の判断で実情に応じた十分な配分を行っていただければと考えています。

公立保育所等に働く職員についてのことでお尋ねでした。今回は民間の保育士さんですけれども、国からは公務現場で働く保育士についても適切な対応が求められていますことから、対象職員の処遇について現在検討をしているところであります。

-藤木こども未来局長

今回の補助制度の対象職員数と市単独補助などで補助対象とならない職員の状況についてのお尋ねでございますが、まず保育士につきましては今回の公定価格上の算定対象職員数は2936人でございます。なお、令和3年11月時点の民間保育所の職員数ですが、常勤換算で3100人でございます。その差は164人となっております。

次に放課後児童クラブの職員につきましては、国基準では222人、市の基準では286人でございまして、その差は64人となります。

続きまして職員への支給実態につきましてですが、事業終了後に賃金規定、それから賃金台帳等の関係書類の提出を求めることにしておりますので、その確認をもって行うこととしております。

(追加質問)

-広田議員

市長、まず保育士の処遇改善についてですけれども、昨年12月6日、岸田首相の所信表明演説、「人への分配はコストではなく未来への投資」ということで介護・保育・幼児教育の現場で働く方について、今年2月から3%、年間11万円、つまり月9000円程度給与を引き上げますと明言し、各現場では一桁違うけれども9000円でもしっかりもらいたいという声が高まっています。ですが先ほど市長は、短時間の方には(聞き間違い、「勤務時間が多様」)という言い方をしましたが、常勤換算してもその差が国との配置基準と現場の実態との差は、保育士で164名、学童保育では64名いらっしゃるということになります。これを経営者が柔軟な配分をしたら、(フルタイムの方でも)9000円を下回ることは当たり前だということがすでに言われ、懸念がされているわけです。ただ、今言いましたけれども現場のみなさんは9000円上がると理解をしております。本市がいろんな補正予算、国の経済対策に呼応するのであれば、本市の保育園の加配分、せめてそれについては本市が責任を取るべきではありませんか。いかがでしょうか。

-山野市長

繰り返しの答弁になりますけれども、雇用形態についても勤務時間についても多様でありますので、その施設の方で適切に対応していただきたいというふうに思っています。まずはこの予算を確実に執行することによってさらに進めていきたいというふうに思います。現場の意見もいろいろお聞きをしながら、できることから取り組んでまいりたいと考えています。

-広田議員

いろんな勤務形態があるけれども、先ほどの差は常勤換算での差なんです。なので常勤の人にだって9000円こないから、大変だという話を今しています。なので、国の配置基準ではなくせめて市の配置基準については上乗せする、保育園独自の配置にだってこれから支援していくってことが、国もそうですし本市の責任ではないかということを私は求めています。

もう一つ、五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンですけれども、先ほど市長は県と連携するとおっしゃっていますが、石川県は県民旅行割の岐阜県への拡大、これを1月7日に急遽見直したんです、止めたんです。このことと連携した結果が、今回の五感にごちそうの全国拡大ということでよろしいでしょうか。

-山野市長

全国に拡大したのは1月1日からであります。比較的落ち着いていました秋から年末にかけての時期に1月1日から拡大ということを決めさせていただきました。もちろん、国・県の状況も勘案をしながらということはこれまでの本会議でも述べてきているところでありまして、またまん延防止の適用になりました地域は新規予約を止めているところでもあります。引き続き、国・県の動向を注視をしながら、適時適切な対応をしたいと考えています。

-森尾議員

市長に改めて伺いたいと思うのですが、子ども一人への10万円給付、国が打ち出したものを実行しました。今回市単で、臨時特別給付金を支給するとして、多子世帯等の場合、金沢市が単独で臨時特別給付金を支給すると打ち出しました。一方、今広田議員が指摘したように、保育士さんについては金沢市が単独で支援し定数改善している中で、配置されている保育士さんについて、なぜ市単での補正予算を組まなかったんですか。

-山野市長

まずは、この制度の確実な執行をしていきたい、そのことが大切だというふうに認識して、今回議案の提出をしました。

-広田議員

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンについてです。事業費8億5千万円が計上され、対象地域を全国に広げるとしています。しかし市長は急遽、コロナの急速な感染拡大から、まん延防止地域からの新規予約を一時停止するとしました。一方政府は、1月下旬のGo To事業の開始を見送っており、石川県も県民旅行割を11日から岐阜県にも拡大する予定でしたが、急遽見送りました。国も県も対応する中、本市だけが全国に拡大するのは感染対策上の矛盾です。

一旦中止とする必要性について伺います。そしてその予算分を、影響を受ける事業者への直接支援に切り替えるべきではないか、その見解を伺います。

-山野市長

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンのことについてお尋ねがございました。これまでもいしかわ新型コロナ対策認証制度の認証取得を宿泊事業者の参加要件とし、ワクチン・検査パッケージを活用するなど感染防止対策をできる限り徹底して事業を行ってきました。また今回、全国的に感染が拡大していることもあり、今般、まん延防止等重点措置の適用地域からの新規予約も停止いたしました。引き続き全国の感染状況を注意深く見守っていきながら、国・県の動向も注視をしながら、適切な対応をしていきたいというふうに思っています。これまでも感染拡大時における休業要請等に対する事業者への支援につきましては、県と連携をしながら行ってきているところでありまして、今後の感染状況をみながら適切に判断していきたいというふうに考えています。

-広田議員

最後に、城北市民運動公園整備における市民サッカー場建設予算について伺います。まず、今回の24億円の補正予算案は、市民サッカー場の建設工事の前倒しとしていますが、工期自体が前倒しとなるのか、伺います。

この事業は現在ある市民サッカー場が十分使用できるにも関わらず、80億円を投入し新しくサッカー場を建設するというものです。しかもジュニアサッカー場を壊し建設するため、こどもたちは4年間サッカー場を使えないことになり、誰のための事業なのか問われてきました。さらにコロナ禍の今となっては優先度を考える必要があります。国の補助事業の仕組みに先導され、不要不急の事業に予算を確保するのではなく、感染対策や医療・福祉施設への補填、コロナで影響を受けた事業者への優先的な予算確保についてどうお考えか、伺います。

-山野市長

これまで数次に渡る補正予算を編成し、感染拡大防止対策・生活困窮者への支援・地域経済対策に全庁一丸となって取り組んでまいりました。今回も保健所の体制強化など、感染症対策はもちろん、今もお尋ねがございました国の住民税非課税世帯に対する給付金、市独自の多子世帯等への給付金、原油価格高騰対策、商店街の活性化など、様々な施策を国・県と連携をしながら行っています。都市基盤整備というものは大切であるというふうに思っています。国は16カ月予算ということで、切れ目のない発注をすることにより地域経済を支えていくということも大切だという認識で先の補正予算を国の方でもお認めをいただきました。本市もそのことに呼応をしていくことが、コロナ禍における地域経済対策になっていくんだと思っています。大変厳しい経済状況である地域経済を下支えするためにも、公共事業費規模の確保は大切であると考えています。今回の補助内示を受け、有利な財源を活用することによって、市民サッカー場の再整備等を前倒しをし、負担の軽減にも努めているところであります。

-坪田都市整備局長

国の補正予算成立に伴いまして国庫補助の追加内示を得ましたことで、市民サッカー場建設工事の明年度予算の前倒しが可能となったものでありまして、そのことによる全体工期の変更は予定はしておりません。

2021年12月15日 金沢市議会議員 森尾 嘉昭

私は、日本共産党市議員団を代表して、認定第2号令和2年度 金沢市公営企業特別会計決算認定について、認定できないことを表明し、その主な理由について以下述べます。

第一は、本市ガス事業・発電事業譲渡方針に基づく予算執行と具体化がすすめられてきたことです。

この二つの事業は、100年余にわたって、本市公営事業として運営されてきました。

2016年、本市企業局が打ち出した今後10年間の経営戦略方針の中でも、ガス、発電など5つの市営事業を継続していくことを打ち出しながら、市民と議会との約束を破り、強引にガス事業・発電事業譲渡方針へと突き進んできました。

令和2年度決算の主なものは、この二つの事業譲渡アドバイザリー業務委託として令和2年度1億4千万円、令和3年度6千万円、合計2億円でPwCアドバイザリー合同会社に委託されたこと。譲渡選定委員会が設置され、最優秀提案者が選定され、優先交渉権者が決定されたことです。

決算審議を通じて明らかとなったことは、第一に、この二つの事業譲渡を進めるためにPwCアドバイザリー合同会社に業務委託し、2年度1億4千万円、令和3年度6千万円、合計2億円で契約を交わしました。その選考過程は、本市が定めた委託業務公募型プロポーザル方式の実施に関する手引きで定めた標準処理日数70日から90日が、今回44日と2分の1に短縮され選定されました。これは、令和2年2月にPwCアドバイザリー合同会社がまとめた報告書の中で、2020年度公募開始し、2022年4月に新会社による経営を開始するスケジュールが示され、公募プロセスの短縮した案が報告されていたことが明らかになりました。

第二に、譲渡選定委員会が設置され、最優秀提案者が選定されましたが、黒塗りの資料が示されたまま、提案内容や選考過程は全くベールに包まれたままでした。

よって、市民の理解と合意のないまま強引に進められてきた本市ガス事業・発電事業譲渡方針には、同意できません。

次に、工業用水道事業についてです。

先端産業を立地するとして造成された工業用地・金沢テクノパークは、平成4年着工・造成が始まって、29年が経過しています。用地はいまだ2割が立地されないままとなっています。その用地は、3区画・6.1haです。これは、東京ドーム1.3個に相当します。

参入した企業への工業用水道事業は、実質3社が利用していますが、毎年赤字。その赤字を一般会計で補填し続けています。令和2年度決算では、3000万円に上っています。

市政の失敗ともいうべき事業に対して、市民の税金をもって補填し続けることは許されることではありません。

なお、新型コロナ感染対策として水道料金と下水道使用料金の基本料金を減免しました。令和2年8月から11月までの4か月分を減免したもので、総額16億6千万円となりました。市民生活を支えていく上で、その要望に応えるものとなりました。

最後に、本市ガス事業・発電事業譲渡方針に基づく決算審査の過程で、黒塗りの資料が提出されたことです。

地方自治法第96条第1項で、普通公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。とし、その第三号で、決算を認定すること。と明記しています。

100年余にわたって本市公営事業として運営されてきたガス事業・発電事業を譲渡するにあたって、その過程や結果について、審議・議論する決算委員会に対して、黒塗りの資料を提出したことは、重大です。

法に基づき設置された決算委員会が、適切な審議と議決ができないことにつながりかねません。議会を軽視することは、市民を無視することとなり、市民の負託にこたえ、行政執行すべき立場をかなぐり捨てることにほかなりません。

このことを述べ、討論とします。

広田 美代 議員

わたしは、日本共産党金沢市議員団を代表し討論いたします。

わが会派は、認定第1号令和2年度金沢市歳入歳出決算認定について、認定できないことを表明し、その主な理由を述べます。

令和2年度は、コロナ禍の1年でした。

本市では、令和2年度末累計で本市の感染者数は916名、お亡くなりになった方が県内では64名でした。医療機関や介護福祉施設、学校、さまざまな事業所、雇用、市民生活に多大な影響が出ました。

市民の命とくらし、雇用を守る予算執行だったのかが問われます。

令和2年度、本市決算の特徴としては、一般会計の決算規模が2300億規模と過去最大となりました。

新型コロナウイルス感染症対策、特に特別定額給付金による経費増が大きな要因です。

また、歳入についてはコロナ禍で税収減を想定し、当初予算829億円から815億円まで補正をしました。しかし、結果は当初予算の829億円近くの822億円まで上昇したのです。市税収入の83.7%を占める3つの市税は、個人市民税・法人市民税・固定資産税です。個人市民税や法人市民税は前年の税収の反映ではあるものの、市民のみなさんや事業所のみなさんがコロナ禍でもやりくりをして納税をした結果と言えます。

そうした歳入と歳出の結果、実質収支は昨年より17億円増加し、こちらも過去最大の33億8,256万円、翌年度繰り越しも16億1,344万円となりました。

しかし、コロナ禍で観光・飲食産業はじめ、多様な職種で営業停止や縮小を余儀なくされ、市民の雇用状況は悪化、生活困窮が増えました。医療や介護、福祉施設は減収する中でも、人々の命と生活を支えるために業務を続けました。黒字が生じるのであれば、もっと年度中にこれらの施設、市民に対し対策をとることができたはずです。

具体的に、制度が活かしきれず不用額つまり黒字にカウントされた事業や、予算を減額したり繰り越しした制度には次のようなものがあります。

コロナの直接の対策費である、感染症検体検査費については、1億9500万円の予算を計上しましたが、8千万円の不用額となっています。

事業者支援について、観光地域づくり緊急支援給付金は、4月補正で4500万円を計上しましたが10件の利用にとどまり2月補正で4000万円減額しました。飲食業継続緊急支援給付金は、4月補正で3億円計上しましたが、101件の利用にとどまり、2億7千万円が減額されています。2月補正で8億円計上した飲食事業継続特別支援給付金は、1590件の利用にとどまり、1.8億円を繰り越し、4億7千万円の不用額が出ています。

それぞれ、事業収入の減少が30-50%減や50%以上減少を対象とし、観光地域づくり緊急支援給付金は観光協会への加盟が前提とするなど狭き門であったことが問題です。われわれが4月補正当初から申し上げてきたように、対象をもっと幅広くする、給付額を引き上げるなど困窮する事業者の立場に立った制度とすべきでした。

中小企業緊急雇用安定助成金は、国の雇用調整助成金の事業者負担分について、本市が10分の1を手当するというものです。4月補正と6月補正をあわせて1億5千万円計上したものの、年度内の利用は262件にとどまり、1億円が減額されています。県の労働力調査では、令和2年平均雇用者数は13,200人の減、休業者は5,800人増加し、厳しい雇用状況であったことから、市内の企業が雇用調整助成金を使えているのか調査し、積極的な利用を促すべきでした。

観光産業に関わっては、宿泊税について前年比45%減の4億2200万円の税収です。ホテル、旅館の厳しい状況に応じ、宿泊税は停止するなど対応が必要だったのではないでしょうか。

次に、新型コロナ感染症に直接対応された保健所や医療についてです。

まず保健所については、1994年の保健所法の改悪により全国の保健所が半分に減らされました。本市でも3つあった保健所が駅西ひとつになりました。1996年本市が保健所を統廃合する際にわが会派は、「市民の健康と命を守るうえで大切な保健所の削減を行うべきではない」と反対を表明しています。しかし強行に推し進められ、本市は保健所がひとつ、感染症対応の保健師は7名という中で今回の事態を迎えたのです。46万人の人口に対し、7名では対応できず、年度途中に正規保健師を3名、会計年度任用職員として保健師1名、看護師2名を増やし、それだけではもちろん不足するため、福祉健康センターや本庁から保健師、事務などが応援に入りました。しかし、そもそも応援職員にも通常業務があります。令和2年度末で、保健師は正規で10名へ増加、会計年度任用職員は看護師も含め4名へ増加させましたが、臨時もふくめ、保健師などの採用を大規模に行うべきではなかったでしょうか。そして、今後もパンデミックは予想されます。必要な保健師や専門職種の配置を増やし、保健所の機能を強化するよう求めておきます。

PCR検査についてです。

コロナ発生当初は、症状があってもなかなか検査が受けられないといった状況が続きました。徐々に体制が整っていったかと思いますが、結果として行政検査は7440件、医療機関での検査は24,000件とという結果です。行政が主体となって検査を行える体制を整えるよう求めます。

さらに、PCR検査は、国の方針通りに行えば、国の補助や臨時交付金が使え、100%補填されるということが明らかとなりました。しかし、自治体によっては、独自財源で、福祉施設や繁華街など幅広くPCR検査を実施し、市民の不安の声に応え、クラスター発生を食い止めてきました。本市でも、医療・福祉関係、飲食店関係からもPCR検査の幅広い実施を求める声がありましたが、本市は国、県の方針に従った範囲だけの検査にとどまり、独自財源を使ったPCR検査は行いませんでした。保健所をもつ中核市として、独自の力を発揮するべきであったと申し上げておきます。

教育に関わってです。

令和2年度は、GIGAスクール構想に基づき、小中学生1人1台学習用端末の購入や学校の環境整備に、19億2千万円が投じられました。しかし、その一方で家庭にWi-Fi環境がない世帯への対応に遅れが生じています。5月の調査結果でおよそ3500人の児童・生徒の家庭でWi-Fi環境がないというアンケート結果があり、4800台の貸し出し用のモバイルルーターを4500万円で購入しておきながら、年度内にはほとんど配布はされていません。さらに配布をされてもご自分でSIMカードの契約をしなければならず経済的な問題でできない家庭も存在しています。

モバイルルーターに多額の費用をかけながら、活かしきれていないと言わざるを得ず、早急にSIMカードつきのモバイルルーターへの貸し出しを行うべきです。

GIGAスクール構想は、この間、教育への効果もあきらかではなく、教員の負担が増えるばかりと問題になってきました。さらに、保護者の負担が増えたり、環境のちがいで教育の格差が生まれることはあってはなりません。

除排雪に関わってです。

令和2年度は、1月に大雪となりました。2018年のに見直された除雪計画に期待が寄せられましたが、今回もまた市民の生活に多大な影響を及ぼしました。

もちろん、昼夜たがわず懸命に除排雪を行う民間の委託業者のみなさまには感謝を申し上げたいと思いますが、そもそもの問題は本市の道路除雪計画にあります。計画では、本市が行うとしている除雪路線は4割にすぎず、あとの6割は市民や地域が行うものとしているのです。しかし、道路法では第42条において、『道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。』としているのです。あくまで、道路管理者である市が法的な責任をおっており、だからこそ市民は税金を払っているのではないでしょうか。

よって、他都市は本市より、市が行う計画路線割合が高くなっています。同じ中核市では、福井市で85%、今年度の除排雪費用は22億円、富山市は80%で25億円だそうです。対して本市は40%で、9億5千万円の決算額です。

本市の道路管理事務所を縮小ではなく拡充する、リースを活用するなどして、除雪路線を延長するよう求めておきます。

こうした、市民生活に必要なところやコロナ対策がに予算が使われなかった一方で、市民が求めていない不要不急の事業が行われています。

主なものについてです。

まずは、金沢港建設事業です。

令和2年度決算では、事業費およそ49億2300万円、そのうち金沢市の負担金は10億円となり、翌年度繰り越しが7100万円となっています。

大浜岸壁での事業は、大手企業こまつの工場を誘致するとして大浸水岸壁の事業が進められてきました。クルーズ船を誘致するための無量寺岸壁改良事業として、岸壁の改良事業と施設整備などの事業が行われてきました。コロナ禍の下で、クルーズ船誘致は困難となっています。

金沢港建設事業費は、令和2年度末で総事業費およそ440億円にのぼり、本市負担は、84億円規模です。このような巨額の税金投入は辞めるべきです。

個人番号カード、マイナンバーカード交付事業です。

個人番号交付事務費として、予算より少し増え、繰り越しをあわせ2億4,700万円となりました。さらに会計年度任用職員を6名増加し交付体制を強化しています。

当時の菅政権が、コロナ危機のもとで給付金などの行政手続きをすみやかに行うためデジタル化が必要だとして、マイナンバーの交付を促進したためです。しかし、特別定額給付金の支給が混乱した原因は、政府の方針が定まらず決定が遅れた上、給付手続きへの利用を想定していなかったマイナンバー制度を無理やり使わせたことにあります。行き詰まったカード普及をコロナ危機に乗じて一気に進めようとするのは強権的なやり方であり認められません。そして、マイナンバーカードにつぎ込む予算と労力があるのならば、コロナ対策に充てるべきでした。

城北市民運動公園整備事業の中で、市民サッカー場の再整備にかかわる事業費です。

令和2年度では実施設計が行われ、1億9844万円の事業費となりました。

この再整備されるサッカー場の建設事業費と関連する少年サッカー場の移転費用などで100億円を上回るとしています。

コロナ禍の下で市民生活、地場産業の状況から考えても、100億円もの事業費を投入するサッカー場の移転・新築は、再検討すべきと考えます。

学校給食の共同調理場についてです。

本市はR2年度、新たな共同調理場の整備に向けて、泉本町地内の用地を5億7883万円で先行取得しました。

本市教育委員会は、「新たな学校給食調理場整備計画」を示し、学校給食調理場施設について、現在17施設を6施設に最大15年間で統合集約するものです。そのために、泉本町を6000食から8000食に拡大、駅西・臨海に11000食と大規模共同調理場を2つ新たに建設し、4つある単独調理場をなくし、鞍月共同調理場と8つある学校併設の調理場を廃止するとしています。大規模化して業務の効率化を優先するのではなく、本市がほこる食の教育、地産地消、直接雇用、災害からのリスクを減らすなど、子どもたちや地域経済にとってよりよい給食にするため、単独方式こそ増やすべきです。

歌劇座の建替え検討についてです。

令和元年度末、令和2年2月の「金沢歌劇座あり方検討懇話会」のとりまとめでは、今回の本市の検討は、「整備区域等に係る課題の解決を図った上で、歌劇座を立て替えるべき」というまとめを受け、令和2年度は技術的な検討が行われ、514万円が執行されました。現地では18mの高さ制限があるにもかかわらず、それを超える30mの建物を検討してみたり、ふるさと偉人館の敷地まで使って検討した中身であるほか、現敷地以外での建設の可能性も示しています。しかし、そもそも歌劇座の耐震化はすでに完了し、10年前には舞台も含め11億で改修したばかりです。現状の利用の多くは、学校行事など市民の利用ですが、市民から建て替えの要望が出たわけではありません。 市は200億、300億規模の施設を参考に検討していますが、いま予算を使うべきは市民のくらしです。いま、建て替える道理は全くなく、白紙に戻すべきです。

新しい交通システムの導入検討についても2274万円が執行されました。導入機種検討対象をLRTおよびBRTとして検討・調査していますが、市民がのぞむ、山間部や郊外など各地域で生活するうえで公共交通が不足していることの解決につながるものではありません。また莫大な整備費と維持管理費が予想されることから、見直すべきです。

そのほか、駅西ホテルの周辺整備など、これら不要不急の公共事業ではなく、市民のくらしやコロナ対策にまわすべきです。

人事については、コロナ対応で、保健師や看護師を増やした結果、当初計画よりも定数は7名増加に転じましたが、一方で学校の校務士さん10名が削減され、ごみ収集体制では、同じく7名の削減が実施され、民間委託率が67%へと引きあがっています。

基金についてです。

地域コミュニティ活性化基金は、創設して3年です。以前から、コミュニティに関連すればなんでもメニューにできる都合のよい基金ではないかと疑問がなげかけられてきましたが、令和2年度ではそのメニューが前年度28件に対し、47件と大幅に増え、その中に生活に密着した、地域除排雪の補助金も加えられました。結果、令和2年度の歳出は前年度比1億2360万円増加の4億6214万円となっています。

そもそも、ごみ減量化を目的としたごみ袋の有料化で支払った市民のお金を積み立てている基金であり、ごみが減れば、基金も減っていきます。であるにもかかわらず、メニューを都合よく増やし、しかも除排雪費用まで充てるというのは、市民の理解を得られません。そもそもごみ袋の有料化は廃止すべきですし、この基金についても運用を改めるべきです。

特別会計についてです。

国民健康保険特別会計は、保険収納率は上昇し、黒字がおよそ2億円、基金も31億4千万円まで積みあがりました。であるならば、保険料を引き下げることはもちろん、コロナ禍の特別対応がとれたはずです。ひとつは、資格証明書が発行されている方が、コロナ感染しても受診抑制が起こらないように、675世帯に発行されている資格証を短期証へ切り替えるべきでした。ふたつめは、傷病手当がコロナ禍で設けられましたが、あくまでも被用者のみが対象であり、事業主が受けられませんでした。しかし、2月時点で20の自治体が、事業主も対象にしたり、一時金として支給するなど取り組んでおり、本市でも国保加入者の声に応えて実施べきです。

介護保険制度も、およそ4億5千万円の黒字が生まれ24億円まで基金が積みあがりました。保険料の引き下げや、減免制度の拡充を行うべきです。

さいごに、官製談合事件が発覚した、にし茶屋街緑地整備事業費についてです。これは令和2年度中に入札と工事が行われました。

全体で2千64万円の事業費のうち、1200万円の土木工事に関して、当時の営繕課の係長が秘密事項の最低制限価格を建設会社に漏らし、見返りに現金と商品券合わせて20万円分を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われ、今月18日に結審しました。

公正公平が第一であるべき公共事業の入札が歪められた事実は決して許されません。市長及び市全体の責任として、組織の体質や職場環境、入札制度などの問題など考えうる限りの原因を検証し、今後二度と起こらないような対策をもとに市民への信頼回復を求め、討論を終わります。

-広田議員

質問の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として以下質問致します。

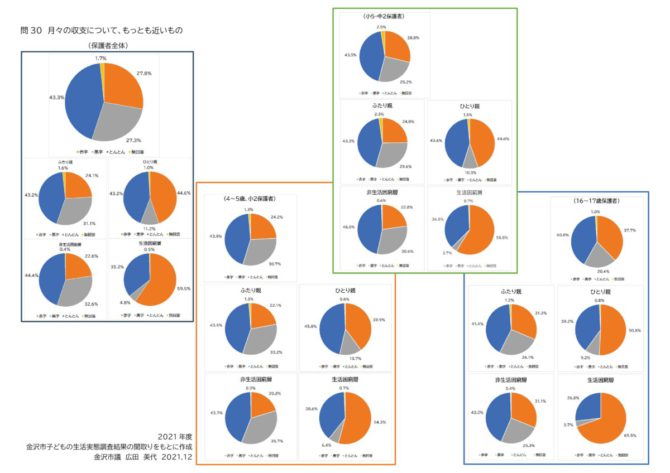

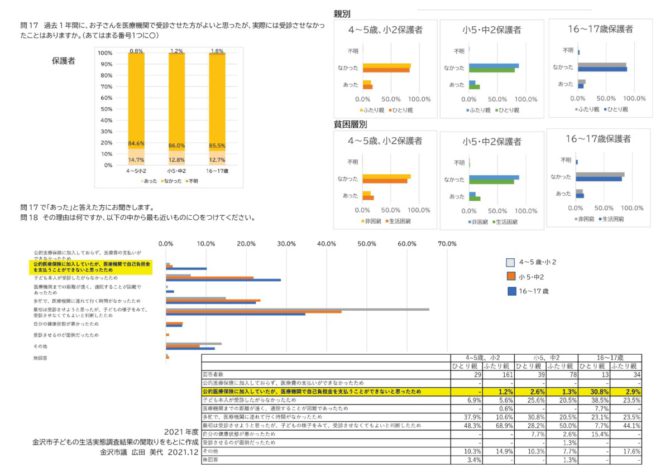

2018年度に行われた「金沢市子どもの生活実態調査」が、今年度は、ひとり親の調査とあわせて7月中に6000世帯に郵送にて行われ、その結果が一部公表されています。私も結果を見させていただきました。おおまかな受け止めとして、まずは、国民生活基礎調査から割り出した低所得の基準が2018年度から10%近く下がっているもとにおいての分析だということを前提にして、本市が生活困窮世帯とする層は、回答者から「不明」を除いた母数で計算すると15%、その困窮世帯の7割がひとり親という結果です。そして、子どもの年齢があがるごとに、生活困窮層の割合が増えている。コロナ禍ということもあり、また対象の変更もあったということで、前回よりよくない項目が多い。比較の点では、ひとり親世帯、生活困窮世帯の親も子も、そうでない世帯より経済的な問題を抱えている。そして、コロナでより影響を受けている。ただ、非生活困窮世帯とする層も経済的に苦しい世帯もある。さらに、子どもの貧困は親の貧困であり、貧困の連鎖がこのアンケートに如実にあらわれているというものです。まずは、市長の受け止めをお聞かせください。

-山野市長

これまでも本市は子どもソーシャルワーカーの配置、学習支援事業も行ってまいりました。また子どもをサポートするネットワーク化も進めてまいりました。離婚時の養育費取り決め割合も、様々な施策を行うことによって10%上昇もしてきました。一定の効果が現れてきているのだと思ってはいますけれども、今ほどご指摘がありましたように生活困窮世帯ではひとり親世帯が多いということ、また特にコロナ禍があって尚更ストレスであったりだとか精神的なもの、生活そのものもそうですけれどもそういうものの負担というのも大変大きくなっていると思っています。大変憂慮すべきことだというふうに思っています。

-広田議員

本当に、子どもを育てる世帯の過酷な生活実態が見えたかなと思いますし、ひとり親、生活困窮世帯は比較するとさらにひどいということがわかりました。市長は今、どちらかというとプラスαの支援の方をおっしゃられましたけれども、私は今回の質問では、やはり行政としての役割、保障という立場で質問を重ねていきたいと思います。

つぎに、この実態調査は次期「子どもの生活応援プラン(仮称)」の基礎になるものです。次期プランは、これまでの金沢市子どもの貧困対策基本計画2018、金沢市ひとり親家庭等自立促進計画2017を統合させ次期計画となるものです。よってこの実態調査は、現計画の方針や、それにひもづく各施策が達成したのかどうかという指標となります。市長はこの調査をみて、現計画・施策をどのように評価しているでしょうか。

-山野市長

両計画の施策の進捗につきましては、毎年状況を金沢市子ども・子育て審議会に報告し、施策推進における評価について助言・提言を受けているところであります。概ね、遂行達成できているというふうに理解をしております。

-広田議員

毎年状況調査をしていると。それも確かに大事ですけれども、今回7月に当事者の声を聞くという取り組みが金沢市自身で行われたわけですから、今計画策定委員会も開かれておりますし、実態調査をもとに評価をするということが、私は極めて大事だろうというふうに思っております。

※子ども生活実態調査を子ども・子育て審議会に報告しているのか?

ところで、2018年度時の計画策定当時の経過をみますと、11月末に「調査を確定」させてから、本市の子どもの貧困の現状と課題の整理、いわば評価を行い、骨子案の議論を行っています。しかし一方で、今年度の計画策定委員会では、私の知る限り、この実態調査の集計や分析がまだ完成・確定していない中で骨子案が作られているように見受けられます。まずは実態調査の分析を念入りに行い確定させ、委員のみなさんにきちんと示してから、計画の評価や骨子作成作業に移行するべきではないですか。

-山野市長

調査結果や現計画につきましては、これは仮称でありますけれども子ども生活応援プラン策定委員会において議論をいただいて、それを踏まえ施策や制度の充実を図り、その方向性等を示した次期計画の骨子案を取りまとめ、パブリックコメントを予定しているところであります。市民のご意見をお聞きをしながら取り組んでいかなければいけないと思っています。

-広田議員

私が言っているのは、手順があとさきになっているということで、まず市民の大事なお声が取りまとめられた調査結果を確定させてから評価をして、骨子案作成に移るべきではないかというものです。まだ委員さんに完成された調査結果が渡されていません。その点をどのようにお考えでしょうか。

-山野市長

今回の実態調査を分析し課題を洗い出したうえで、策定委員会からご意見をいただき、今般、プランの骨子案をまとめたところであります。

-広田議員

もう骨子案のプランをまとめられたとおっしゃいますけれども、少なくとも私はヒアリングの中で、まだ自由記述をひとつも見ていません。アンケートには自由記述欄もありまして、大切な市民の生の声を聞けるチャンスです。それについてまだ議会にも示せていない。そしてまだひとり親や困窮層を比較するような資料も全然足りていないんですよね。それが出てからでないと評価もできないし、骨子案もできないというふうに考えるものですが、局長、いかがですか。

-藤木こども未来局長

策定委員会につきまして、10月の末頃に開催をいたしまして、その時に提出しました調査結果報告書、こちらの方を策定委員会からもご意見、それから記載内容についての、ここはちょっと表記が違うのではないかとかあるいは分析をもう少しした方が良いのではないかというような、一部の誤りとかも含めまして指摘をされておりまして、そういった誤った箇所を含めまして確認をした上で、最終的な骨子案を今まとめておるところでありまして、最終案が今もうできているという中で、分析というものをもう一度やり直すというよりも、議員がおっしゃられました通り、必要なデータやご意見などにつきまして、必要に応じてまたピックアップしながら、今後の最終案を作成する中でパブリックコメントも含めましてまとめに入っていきたいと考えております。

-広田議員

予定ではもう12月末にパブリックコメントをと委員会でも報告をされています。ただ今言った集計分析では私は不十分だと考えています。骨子案、もうできているということですけれども、せめて委員会のみなさまに、計画の最後に名前も載るわけですから、完成された調査報告書を速やかに渡すように求めますけれども、その点だけでもいかがでしょうか。

-藤木こども未来局長

調査報告書につきましては、一度常任委員会の方でもお示しをさせていただいておりまして、それを元に作成をいたしました、調査結果報告も含めた骨子案につきまして、お示しをしたいと考えております。

-広田議員

本当に大事な調査だと思うんです。年収や心情的なことまで包み隠さず書いてくださった6000世帯の中の41%の回収率の方々にしてみれば、本当にしっかり活かしてほしいという思いで書かれているはずです。それがやっぱり、まだ途中段階で評価であるとか骨子作業に移るというのは、私は市民に対して誠実さもないですし、手順としても間違っているというふうに思います。重ねて、委員のみなさまには完成された調査結果を速やかに渡すように求めておきたいと思います。

今回、前回と違うのが、前回は金沢大学の先生が分析をされていたと思うのですが、今回は集計の段階からコンサルの会社さんが入られてやっているということなんですね。だからなかなかスケジュールがかみ合っていかないんじゃないかというふうに私は思うのですが、やはりこういった福祉施策、まちづくりもそうですけれども、市の職員自身が地域分析や計画策定をしっかり行えることが大事ではないかというふうに考えます。そのためにはやはり増員が必要ですし、能力を鍛える教育研修も行っていただきたいと考えますがいかがですか。

-山野市長

今回の策定委員会には、地域の福祉活動を行っている団体、地元の大学からも複数の有識者の方にも加わっていただいています。実態調査から見えた現状や課題についてご意見もいただいているところでもあります。大学と連携する中で、職員自身のスキルアップも図られると思っておりまして、職員の日々の業務から培った知見を活かすことがより効果的な調査分析や計画策定業務に繋がっていくと考えています。

-広田議員

職員の能力向上もそうですけれども、やはり前回同様、地元の大学と協同して行っていくべきだということも合わせてお聞きしたいと思います。

-山野市長

今ほど申し上げましたように、地元の大学の有識者の方にも複数入っていただいておりまして、その知見もいただきながら取り組んでいるところであります。

-広田議員

ガス発電のやり取りを見てもおわかりのように、やはりコンサルのみなさんが作って資料にして方針・計画のたたき台を作っていくというのは、相当影響されるというか、やはり要の部分を本市の職員であるとか地元の大学との連携でやっていくことが、市民にとっても必要ですし、やっぱりコンサルだと1年きりですからね、関わりは。次は入札で誰が取るかわからないという中で、やはり金沢市でずっと市民のことを考えて働く職員がそういう作業に関わっていく、そして地元の大学のみなさんと共に研究していくっていう、そういう姿勢が私は大事だと思うんです。その点はいかがですか。

-山野市長

地元の大学で地域のことを研究されていらっしゃる先生方のご意見も大切だというふうに思っています。しかも複数の方に関わっていただくことによって、より幅広い知見を得ることができるのだというふうに思っております。職員も地元の大学の方ですから日常的にいろんな勉強会等々をすることによって職員の資質も高まっていくことになるというふうに思いますので、そういうことはこれからもしっかりとやっていかなくちゃいけないと思っています。

-広田議員

私はこういった計画策定についてはコンサル会社よりも職員、そして地元の研究機関・大学などと連携して行うことを強く求めておきたいと思います。

次に、この実態調査をもとに行政の役割として保障するべき、子どもの施策や制度について、提案をしたいと思います。

まず経済状況に関わってです。問30のグラフをみてください。毎月の収支は、保護者全体でも約28%が赤字と答え、さらにひとり親、困窮世帯では、そうでない世帯に比べ赤字の割合が高く、カードローンなどで補っている状況です。そうした中、この1年食料を買えない、水光熱費や家賃、保険料、保育料や学費・給食費を払えないことがあった割合も、ひとり親、困窮世帯はそうでない世帯より高い。子どもの物品所有状況も、自分だけの本がない、スマホがない、宿題できる場所がない、おもちゃや自転車がない、などひとり親、困窮世帯はそうでない世帯に比べ高い状況です。

そこで伺います。雇用状況との関係では、ひとり親、困窮世帯はそうでない世帯にくらべ、正職員が少なく、ひとり親は言うまでもなく一馬力です。こうした就労状況が経済状況に影響しているといえます。非正規職員の正規化、女性が多く働いている保育・介護・障害など福祉分野の賃金の大幅な引上げが必要ではないでしょうか。

-山野市長

本市におきましては、非正規職員から正規職員に移っていただくための様々な支援を行っています。雇用主に対してもそういう奨励制度を設けて取り組みを促しているところであります。様々な、特に女性が多い保育・介護・障害などの福祉分野におきましても、職員の給与水準の改善を図るため、これまでも国の制度を活用し処遇改善事業を行ってきているところでもあります。総理も公定価格を引き上げることによって福祉の分野の方たちの働く環境を充実するというふうにおっしゃっておられます。もちろん、ひとり親家庭はそういう福祉分野以外にもたくさんいらっしゃいますけれども、先ほど申し上げたような様々な施策を周知していくことによって、非正規から正規の職員になっていくように、そしてその処遇が改善されるように国に求めていきたいと思いますし、市としてもなしうることに取り組んでいきたいと考えています。

-広田議員

市長もお気づきだと思いますけれども、政府が示している月9000円アップですね、これは一桁足りないというふうに言われています。ぜひ地方からも声を上げていくよう求めていきたいと思います。

ただ、正規職員になろうにも、残業や出張などの働き方を受け入れないと難しい側面もあり、ひとり親や女性は自由に職業選択ができていないというのが実態です。わたしが関わったひとり親でも、働いても生活保護基準に満たないという方もいらっしゃいます。最低賃金の引き上げはもちろんなんですけれども、企業の柔軟性と労働者の生活を保障する責任というのを、市長としてはどう考えますでしょうか。

-山野市長

先ほど、非正規化から正規化に移るために、雇用主に対しても奨励制度を設けているというふうに申し上げましたけれども、これからも大変力を入れていかなければならないところだというふうに思っています。労働団体や経済団体、多くの方のお力をお借りいたししまして、金沢市雇用対策連絡会というものを設けまして、その企業のみなさんであったりだとか労働団体のみなさんとの情報共有を図り意見交換を行っているところであります。引き続き、雇用主に対しても、またいろんな企業関係者に対しても、働きやすい職場環境を提供するように働きかけていきたいというふうに思いますし、そのことが今議論しているこのテーマだけではなく広いテーマにも必ずプラスになるということをお伝えをしていきながら、ぜひ取り組んでいきたいと思っています。

-広田議員

また、現時点でむずかしい場合は、私は必ずしも仕事を優先せず、子どもと親の生活を第一に考える選択肢も、ぜひ相談の上では導いていただきたいと思います。

次に、年齢別では、生活困窮世帯の割合は子の年齢が増すごとに高くなっている。16-17歳の子ども世帯では、割合が21.2%と最も高くなります。16-17歳の場合は非生活困窮層でも31%が先ほどの収支で赤字なのです。これは児童手当や各種手当など、高校生に対する施策が少ないからだと考えますが、どのように分析されているでしょうか。

-山野市長

実感としても申し上げますけれども、小学校・中学校は基本的に歩いて通学できるところです。高校になると多くの場合、自転車であったり公共交通を利用されることも多いのではないかと思います。部活動におきましても幅広い活動にもなってきます。学習教材においてもより専門的なものを利用されることが多くなってくるのではないかというふうに思っています。また、学校以外の生活活動の範囲も広まってくる中で、どうしても費用がかさんでくるのではないかということも思われます。いろんな環境が相まって、年齢が上がるにつれて生活費が上がって来るんだというふうに思っています。

-広田議員

今回の実態調査は、収入面は公的な年金であるとか手当を差し引いた収入で申告をしてもらっていますので、高校生の世帯の収入が下がっているかどうかというのがわからず、今市長が言われたような支出についてはやっぱりかさむんだという分析をできるかなというふうに思いますが、やはり感覚としても手当てが実際なくなるのですから、児童手当もなくなりますし、そういった点からもぜひアプローチしてほしいと思います。

その点について、次に医療へのアクセスという点でご質問します。

「子どもを受診させようと思ったが、させなかったことがあったか」という保護者への設問があります。問17、18のグラフを見てください。「あった」の割合は子の年齢にあまり差はないものの、理由に違いが生じています。とくに、「医療機関で自己負担分を支払うことができないと思ったため」が、低年齢の子とくらべ、16-17歳の保護者では10.2%、10倍ほど多くなっています。本市では、中3までは子ども医療費助成制度があり、その範囲内の子の世帯については自己負担がネックになってこの理由を挙げるのだと考えられますが、16-17歳の高校生はそもそも制度の対象外であり、児童扶養手当対象世帯以外は医療費がしっかりかかるため、この受診抑制が引き起こされていると考えます。本市は、県内で唯一対象年齢が15歳までと低く、自己負担があるのも県内で4市だけの中のひとつです。まずは、18歳まで安心して医療にかかり、健康権が保障されるよう、本市の子ども医療費助成制度の対象を18歳まで広げることを求めますが、いかがでしょうか。その必要経費も含めお答えください。

-山野市長

一義的には、国が全国一律に対応すべきテーマだというふうに思っていますし、都道府県においても様々なサポートがあって然るべきだというふうに思っています。こども医療費のことにつきましては、医療費もそうですけれども、金沢市におきましては様々な子育て施策の充実しているハード・ソフトを含めているところであります。総合的にぜひ判断をすることが大切なのではないかと思っています。医療費の助成対象を入退院とも18歳まで拡大した場合、概算ですけれども毎年約2億1千万円の負担が増えることが見込まれます。

-広田議員

16-17歳の世帯は、困窮層がどの世帯よりも多いし生活が苦しいという実態が明らかです。そして自立への旅立ちのとき、貧困の連鎖をなくす大事なタイミングとも言えます。今回のデータで、家計が苦しくてしわよせが医療というところにも現れている。この背景には、高校生世帯への子育てに関する制度の少なさがあるわけです。この実態をもって施策に活かすのが、私は本来の行政の役割ではないかと考えます。

それで、東京都の子どもの生活実態調査、平成28年度ですけれども、の結果報告書を見てみました。そちらにも同じ設問があって、16-17歳の受診抑制の理由「支払いができない」というのが東京都の場合も低年齢の理由より多いのですけれども、それをきちんと「医療費助成制度が15歳までなのがひとつの要因だ」としっかり分析して書かれてあるわけです。まずは、そのような評価だけでもきちんと行うよう求めますが、いかがでしょうか。

-山野市長

この議会での議論もその声だというふうに思っていますし、今東京都の事例をお話しいただきましたけれども、様々な自治体の事例であったりだとか、また当事者、医師会等々のみなさんからの声も大切なものだというふうに思っていますし、先ほど申しましたように金沢市には様々な施策があります。そういうことを総合的に勘案をしながら判断をしていかなければいけないと思っています。

-広田議員

私は実態調査の結果報告書にきちんとした評価を書いてほしいということを言っているだけなんですね。それはもう明らかな事実なので。そういうふうに分析、ひとつの要因ということでもいいので、きちんと書いてほしいと。局長、いかがですか。

-藤木こども未来局長

今ご指摘のことも含めまして、また策定委員会の委員さんの方と話をさせていただきます。

-広田議員

お願いいたします。

次に県との関係についてお聞きします。2015年にようやく、石川県が償還払いから窓口無料化を認める要綱を改訂をしました。しかしまだ対象年齢が通院で3歳未満、入院で就学前と全国最低クラスです。この点について、市長はどのように評価していますか。合わせて、県にも中3まで対象を広げるよう求めるべきではないかと思いますがいかがでしょうか。

-山野市長

全国市長会におきましてもよく議論がされるのですけれども、これはやはり一義的には国が統一してやっていくべきものだというふうに私も思っていますし、全国市長会でもそういう意見が圧倒的だというふうに思っていますし、国にもその旨お伝えしているところであります。ただ現実に今そうなっていない以上、まずは都道府県にということになります。石川県市長会からも毎年県に対する要望において、そこを充実してほしいということを申し上げているところであります。

-広田議員

選挙なども近づいておりますので、ぜひ金沢市の子ども医療費助成制度が自己負担なしの18歳まで無料となるよう引き続き求めていきます。

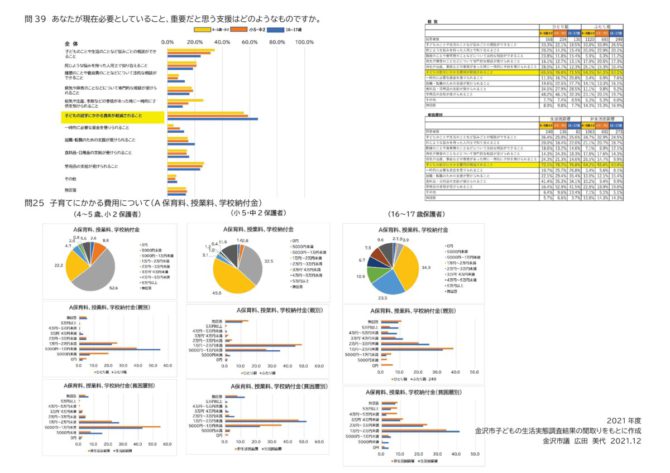

次に、教育にかかる費用への負担という点で、問39と問25のグラフをみてください。どの年齢の子の保護者でも、「今必要とすること」について「教育にかかる負担の軽減」が断トツで選ばれているという結果です。さらに「学用品の支給が受けられること」も特にひとり親、困窮層で多く選ばれています。子育てにかかる費用について聞いた設問に対しても、「保育料、授業料、学校納付金」の1か月あたりの支出がもっとも大きくなり、16-17歳については学校に上がると学校設備費や教科書代、お昼代に交通費など、ぐっと諸経費が上がるグラフが見てとれると思います。

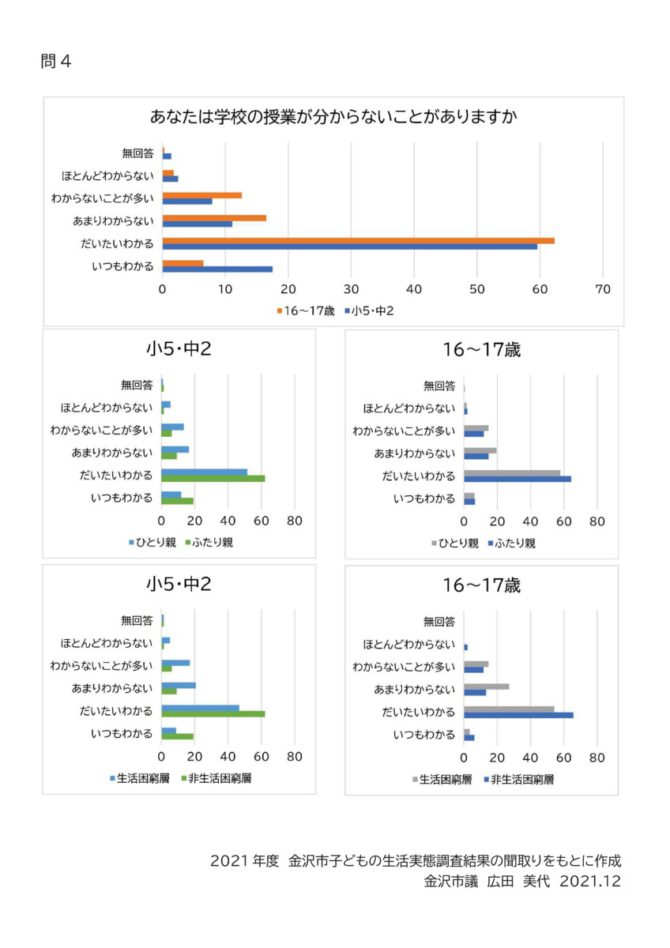

問4以降のグラフをみてください。

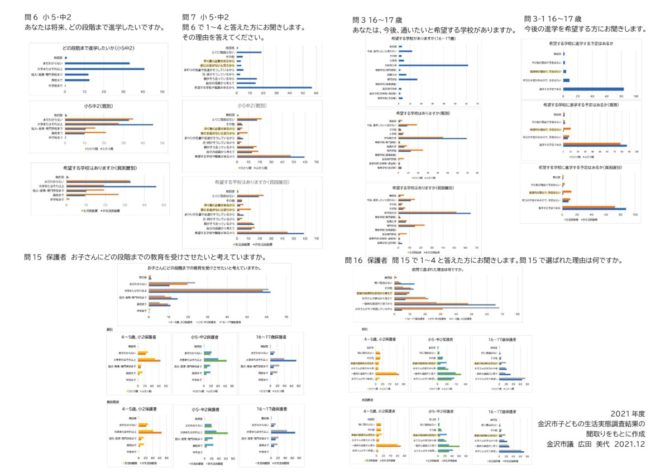

こうした負担のもとで、問題は、子どもの学力や進学希望に大きな影響が出ているということです。調査結果では、ひとり親、生活困窮世帯の子は、そうでない子どもより、授業がわからない子が多く、自分の成績が低いと答えています。大学進学希望も少なく、その理由として、「家にお金がないと思うから」「早く働く必要があるから」と子ども自身が選ぶ割合が、ひとり親、生活困窮世帯の子はそうでない子よりも多くなっています。特に、16-17歳の進学希望については、およそ10%が経済的な理由で予定していないとあるのです。また、「がんばればむくわれる」「自分は価値のある人間だ」「将来が楽しみだ」といった感覚がひとり親世帯、生活困窮層世帯の子どもがそうでない子どもに比べ低くなっているのも現実です。家庭の経済状況が、学習や進学面などに影響しているのは明らかです。教育長、まずは教育現場で、教育現場で授業についていけない子がいる状況を改善するため、教師の多忙さはもちろん理解していますが、こうした実態を直視していただき、丁寧な授業運営と進路指導を求めますがいかがでしょうか。

-野口教育長

やはりこれまでのこの機会でも答弁させていただいておりますけれども、経済状況によって学びが止まってはいけない、そういうふうに思っています。そうした意味でも、本市ではすべての子どもたちの可能性を引き出すために、これまで以上に子どもたちの成長やつまづき、悩みなどの理解に努めながら、ひとりひとりの興味関心等を踏まえてきめ細かく指導・支援することや、少人数学習・ICTの活用等によって、きめ細やかな指導を目指し、授業改善に日々取り組んでおります。加えて、将来のキャリアや職業、生活などに夢や希望を持って学び続けることができるように、進学や就職などの進路指導におきましても、家庭や関係機関と連携を図りながら、しっかりと支援してまいりたいと考えています。

-広田議員

そして制度についてですが、経済的な格差が学習面におよばないよう、就学援助の対象範囲は拡大すべきです。今は旧生活保護基準の1.3倍になっていますが、まず維持されるのかということの確認と、1.5倍に引き上げるよう求めますがいかがでしょうか。あわせまして、今回の調査で困窮世帯と分類された方が就学援助をしっかり受けられているのかということを、クロス集計して分析すべきだと思いますがいかがでしょうか。

-野口教育長

まず就学援助制度の支給基準についてお答えしたいと思います。就学援助制度が一般財源化された平成17年度以降におきましては、認定基準を引き下げる自治体がある中で、本市では世帯の所得額の基準であります生活保護基準の1.3倍未満を維持しております。また、国が生活保護基準の引き下げを行いました平成25年以降におきましても、そうした影響が出ないよう、本市では見直し前の基準を維持しており、今後とも引き続き基準の維持に努めていきたいと考えています。1.5倍はなかなか厳しいかなというふうに思います。

また、就学援助制度がしっかりと行き渡っているかどうかということでありますけれども、希望する世帯が申告漏れとならないように、毎年4月当初に全小中学校の児童生徒の保護者に対しまして就学援助制度の案内チラシを配布しております他、市のホームページや新聞広報を通じて幅広く周知を図っております。また新小学1年生の保護者に対しましては就学時健康診断に合わせ制度説明を行わせていただいています。さらに就学援助のチラシにつきましてもこれまでも文字を大きくしたりわかりやすいレイアウトにするなど、様々な改善に努めてまいったところであります。これから、全員に希望調査行うとか、さらにこれを拡大するとか様々なことについてはまたこれから考えていきますけれども、今後とも学校や関係部局と連携しながら、制度を必要とする世帯に誤解がなくわかりやすい周知に努めていきたいと考えております。

-広田議員

旧生活保護基準の1.3倍は維持するという言明がされたこと、また希望調査についても考えていくということですので、ぜひよろしくお願いいたします。全員申請、もしくは全員に希望を調査する、このことで受けられるのに受けられない人を防げると思います。アンケートでも「制度を知らなかった」という方がやはり実際出ています。そういう実態を見て、ぜひ改善をお願いします。

-広田議員

次に学童保育についてですけれども、今回のアンケートで初めて学童保育についての設問が入りました。小2と小5の保護者の利用していない方の理由では、「利用したいが定員のため入れなかった」「利用したいが、高学年による制限のため入れなかった」が48名いらっしゃり、回答者は市内の一部世帯に限られているはずが、市が毎年報告する待機児童数20名前後よりよりはるかに多くなるという実態です。「利用したいが、利用料が高額のため」という理由については49名とさらに多く、生活困窮層では23.7%にものぼります。

そこで、学童保育に入れない実態については明らかですから、施設老朽化の対応も含め、整備計画を市が作成するよう求めます。さらに、利用料が高額で入れないという声については、運営費の半分が利用料である現状から、委託料の引き上げを求めますがいかがでしょうか。

-山野市長

児童クラブの整備につきましては、子育て夢プラン2020の中で、量の見込みを立てており、今後も地域の状況の変化や各児童クラブの意見なども勘案し、個別に対応してまいります。利用料のことについてもお尋ねでございました。この放課後児童クラブの運営費は、本市からの委託費が概ね5割から6割、残りを利用者の負担としているところであります。利用料は各クラブが定めていますことから、委託費の一律の引き上げというものは難しいのではないかというふうに思っています。現在ですけれども、ひとり親家庭を対象に月額3000円を上限とした利用料の減額制度を設けており、さらなる負担軽減につきましては今後の検討課題とさせていただければと思います。

-広田議員

厚労省においても、整備計画の策定ということは学童保育についても位置付けられています。ぜひとも進めるように求めておきたいと思います。

最後に、市役所に身近に相談できる体制をということで求めますが、今回の実態調査では、「頼れる人がいない」という回答がひとり親、生活困窮世帯で多くなっています。だからと言って、地域で身近な支援をという方針が打ち出されてきましたが、私はまずはこの金沢市役所が、市民にもっと身近で頼られる存在になるべきだと考えます。以前、庁舎内横断して子ども世帯にかかわるための子どもの貧困対策チームが作られています。その実績はどれくらいあるのか。また、ケース検討は行われているのか、教えてください。私はそこに先ほど言った大学等の研究機関も入って発展させるべきだと思います。さらに、やはり窓口に長期で関われる正職員を配置してほしい。それは生活支援課だけではなく女性相談員、子どもの窓口、保健福祉の窓口は正規で長期に対応していく。そして、福祉制度は毎年変わるんですね。なので毎年、デジタルの研修もいいですけれども、福祉の研修をきちんと全職員にやっていく、このことを求めますがいかがですか。

-山野市長

行政が一義的に対応すべきということは私もその通りだというふうに思っています。ただ私もいろんな方とお話する機会がありますけれども、敷居が高いという表現、金沢市がということではなくて行政にということだと思っていますけれども、言われています。やはり地域の実情を一番ご存じの地域のみなさん方の力がまずは情報を把握するという意味から大切ではないかというふうに思っています。そんな中でネットワークも作らせていただきました。子どもの貧困対策チームを本市の中でも作らせていただきまして、家庭訪問であったりだとか専門の相談支援部門や福祉や教育等の支援サービスを繋ぐ役割を担っているところでもあります。地域のみなさんと連携をしながらしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っています。窓口ですけれども、私は正規であろうが会計年度任用職員であろうが、親身な相談体制を行い市民からの信頼が厚い職員が対応することが望ましいというふうに思っています。これは正規であろうが会計年度任用職員であろうが全く同じであろうと思っていますし、会計年度任用職員の方も親身に取り組んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。ただそこは、今ご指摘がありましたように研修をしっかりすることによってその質をずっと高めていかなければいけないという思いは全く同じでありますので、そこはこれからもしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。

-広田議員

私は会計年度任用職員が親身になっていないということを言っているわけではありません。長期に仕組みとして関われるのは正規職員だと、そして最後に責任をれるのも正規職員なんですね。その点で言っているんです。仕組みの問題です。とにかく市が主軸になって保障を行うということを私は求めています。

さいごに、次期計画の仮称「子ども生活応援プラン」というのは、私はこれは生命保険会社の(プランの)名前かと思いました。行政がやるべきは応援ではなく「行政の責任で子ども世帯全体の生活、権利を保障していくんだ」という計画と名称にするべきだと最後に求めて、質問を終わります。

2021年12月14日

-大桑議員

国内で新型コロナウイルスの感染が確認されてから2年となります。相次ぐクラスター発生に医療や保健所の現場がひっ迫する状態が続き、感染への市民の不安が広がりました。わが党は、保健所の体制強化、医療や介護施設への補填、PCR検査を広く定期的に実施することなど具体的な提案を行ってきました。その具現化として、保健所の保健師の人員数やPCR検査の拡充、医療機関への補助などがか行われてきました。さらに9月議会でも、コロナ対策についてのわが党の質問に対して市長は「ワクチンの接種体制であったり、検査体制の強化、医療提供体制の充実、また経済的な支援等を行っていきながら、なしうる限りの支援策を取り組んでいきたい」と答えられました。そこで、これまでの感染状況を、感染拡大の要因や、クラスターの発生状況なども含め、どのように分析し、これからの施策につなげていくのかお伺いいたします。

-山野市長

これまでのクラスターへの対応について、第5波の感染拡大時までに発生した高齢者施設や飲食店などの集団感染に対しましては、保健所など行政が早い段階に中に入ることによって、対象者を拡大した速やかなPCR検査の実施が感染拡大の防止に有効であったというふうに思っております。また、特に第5波のときには家庭内でのこどもへの感染が増えましたことから、家庭内における感染対策の重要性というものが明らかになりました。今後の対策としては、高齢者等の入所施設を対象に行っています実技を取り入れた研修会を引き続き開催し、集団感染の未然防止を図るとともに、子育て家庭向けのリーフレットの配布などにより、家庭内感染の予防に努めていくこととしています。

-大桑議員

福祉健康局内において、これまでの新型コロナワクチン接種実施本部が改編され、新型コロナワクチン接種推進室を設置するとしています。設置したことによって今後、3回目のワクチン接種がどのように進められていくのか、お伺いいたします。

-山野市長

この度設置をいたします新型コロナワクチン接種推進室に予算執行権限を持たせ、専任職員を配置することにより、接種業務に関する責任の所在を明確化するとともに、実践的かつ機動的な実施体制を確立させることで、今後のワクチン接種の促進を図っていくものであります。

-大桑議員

3回目のワクチン接種ですが、順次開始するとの発表がありました。本市では年明け1月から高齢者施設職員、2月からは65歳以上の方への接種が始まるとのことですが、1回目のワクチン接種の予約開始時は、アクセスできない、電話がなかなかつながらない、予約がとれないなどの混乱が起きました。十分な受け皿を用意しておくとのことですが、そもそも予約を取るのも大変なのです。高齢者の方がアクセスしやすい、混乱しないように進めるべきです。今後のワクチン接種の予約体制をどのように行うのかお伺いいたします。

-山野市長

1回目・2回目の予約時に混乱が起きた、そのことについてご心配をいただきました。3回目の接種では予約が集中しないように、接種券の発送を2回目の接種時期に応じて分割するほか、コールセンターの体制も強化をしなければいけないと思っています。また、LINE予約をできる医療機関の数も増やしていくことになります。できるかぎり円滑な接種体制を確保していきたいと考えています。

-大桑議員

こうしたなか、あらたな変異株オミクロン株が広がりを見せています。日本でも17名のオミクロン株の感染者が確認されており、第6波の感染拡大がいつ起きても不思議ではなく、万全の備えが必要です。オミクロン株については感染力の強さや重症化リスク、ワクチン効果への影響などの詳細がまだ解っていません。それだけに、監視の体制を強め、性質などについて解明することが急がれます。本市に於いてもPCR検査をはじめとする検査体制の充実強化が求められます。感染状況が落ち着いている時こそ、デルタ株による感染が大きく広まった教訓を踏まえて、保健所などの備えを万全にするよう求めますがいかがですか。お伺いいたします。

-山野市長

感染が落ち着いている今こそ、保健所の体制を今一度整備していく必要があるのではないかというご指摘をいただきました。これまでも感染拡大時には感染者の疫学調査や移送、自宅療養者の健康観察など、業務が急増したことから、保健師の負担を軽減するため、感染者情報の一元化、疫学調査記録のデータ化など、事務の効率化を図るとともに、他部局から保健所への応援職員の派遣も含め、運営体制の強化に努めてきたところであります。引き続き職員の負担軽減、事務の効率化に努めていかなければいけないと思っています。

-大桑議員

さまざまな理由からワクチン接種ができない、接種しないという方もいらっしゃいます。政府は、そうした方への差別やハラスメントが起きないようにと注意喚起していますが、これから就職や、入試、成人式や、仕事で出張にいくときなど、接種証明書や陰性証明書を提出しなければならないケースが多々発生します。PCR検査には数万円、陰性証明書の発行には5000円から1万円の負担をしなければならず、ワクチンを接種しない・できないという方にとっては大きな負担です。接種されない方々に対しての差別やハラスメントが起きないよう、検査の無料化や証明書発行の経済的支援など、環境を整備すべきですがいかがでしょうか。本市としての取り組みをお聞かせください。

-山野市長

ワクチンを接種しないことへの差別や、接種の強制が行われることのないよう、私自身も様々な機会をとらえてこれまでも呼びかけをしているところであります。ホームページなどの市の広報、接種券発送の際に同封するチラシなどにも差別等の防止に向けた正しい知識・情報の発信に努めてきているところであります。

基礎疾患など健康上の理由によりワクチンを接種できない方の検査につきましては、国が無償化する方針を定めたところであります。今後、陰性証明書の発行も含め、自治体において実施に向けた検討が行われていくことになります。

-大桑議員

政府は、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい状況にある世帯への給付金を盛り込んだ補正予算案を国会に提出しました。ただ対象は狭く、子育て世帯の一部や住民税非課税世帯のみであり、コロナ禍で収入が減少した非正規雇用労働者でも受け取ることができない内容になっています。

まず、子育て世帯の生活を支援するための子育て世帯臨時特別給付金ですが、政府は18歳までの子どもがいる世帯に対し1人当たり5万円の給付を先行し、来年以降に5万円のクーポンを支給するとしてきました。この子育て臨時特別給付金は世帯の年収が多い方で960万円の所得制限も設けられており、受け取れる世帯とそうでない世帯との分断につながるなど問題が指摘されています。さらに、給付方法についてのクーポン5万円相当に関しては、クーポンの事務費だけで1000億円弱かかるとされ、経費と事務手続きに負担が大きく批判が集中してきました。その結果、全額10万円の現金給付を希望する自治体が相次いでいました。こうした中、岸田首相は、18歳以下が対象の10万円相当の給付のうち、クーポン形式の5万円は「原則クーポンだが自治体の実情に応じて、現金も可能とする」との考えを示し、さらに、年内に全額現金で一括給付することも認める意向を示しました。民間の調査ではコロナウイルス感染症の影響で収入が半分減った世帯が3割、収入がゼロになった世帯が1割以上とする結果が出ています。このことからも、年を越せない困窮した世帯がいる中で、現金給付が急がれます。私も、子育て世帯にお話を伺う中で、クーポンを望む方はだれもおらず、皆さん現金給付を待ち望んでいます。本市の給付方法をお尋ねいたします。昨日の本会議において市長は現金給付が望ましいとの考えを示しましたが、改めて市民の声に応え、年内に10万円を現金で支給する決断をすべきですがいかがでしょうか。お伺いいたします。

-山野市長

子育て世帯臨時特別給付金について、本市から本年9月分の児童手当を受給した世帯については、先行して給付する5万円について今定例月議会に提案しています補正予算が成立した後、速やかに手続きに入り、今月27日には支給をしたいと考えています。残りの5万円につきましては、国の了承が得られれば、現金での給付が私は望ましいと考えておりまして、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えています。

高校生や公務員の世帯のことについてもお尋ねがございました。高校生や公務員の世帯につきましては、児童手当の仕組みが活用できないこと、さらには所得の確認も必要なため、申請方式とせざるを得ないことをご理解いただきたいというふうに思っています。年内支給は難しいと思っていますが、1月中旬までに申請書を送付をし、可能な限り速やかに支給をしていきたいというふうに思っています。なお、年内で10万円をというご提案もありました。もちろん、事務手続きはその方がスムーズではありますけれども、事務的な作業やまた国の予算成立等々を勘案していくとこれはなかなか難しいのではないかというふうに思っています。できるだけ2回目も速やかに必要な方のお手元に届くように対応していきたいというふうに思っています。

-大桑議員

コロナで生活が困っている人に給付が届かないことも問題です。政府の「住民税非課税世帯には1世帯当たり10万円」との方針は、非課税世帯というハードル自体がかなり厳しいと指摘がされています。単身者の世帯で年収100万円から200万円のワーキングプアでさえ、対象外となります。岸田首相は会見で『コロナにお困りの方々を守るための給付金をお届けする』といいながら、コロナで困っている非正規で働く多くの方々には給付金が届かないのは大きな問題です。わが党は、「個人向けの給付金は、生活に困っている人、コロナで収入が減った人を広く対象にして1人10万円を基本に『暮らし応援給付金』を支給すべきだ」と主張しています。これまでも消費増税が重くのしかかっていたことに加え、今年に入ってからの食料品の相次ぐ値上げ、そして原油価格の高騰で、低所得世帯の生活は苦しくなるばかりです。年を越せないかもしれないと、不安の声も聞かれます。困窮した低所得者層の世帯も、給付金の対象とするとともに、支援額の引き上げを国に求めるお考えはないでしょうか。同時に本市として独自に生活困窮者への支援を行う考えはありませんか。お聞きします。

-山野市長

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を含む国の補正予算案については現在国会で審議中であります。対象者等の制度内容についてはまだ明らかではありませんので、詳細が決まり次第、適切に迅速に対応してまいります。

市として国の制度を上回る独自の支援策までは考えていませんが、制度の対象となる方に速やかに支援が行き渡るように努めてまいります。なお本年度も、生活支援課に年末生活相談窓口を開設し、生活に困窮されている方々の相談に応じることにしています。

-大桑議員

コロナ感染で深刻な事態は、伝統工芸で個人事業を営む方々にも深刻な事態をまねいています。高度な技術を要する伝統工芸の金箔は、本市の伝統工芸であり、伝統文化を継承するという役割を果たしています。その金箔を製造されている方から、「断切(たちきり)の技術で仕事をしているが、コロナで売り上げが激減して深刻な状態になっている。なんとかしてほしい」という相談がありました。組合の資料によると、近年の金箔の生産枚数は、国内で1655万枚、生産額は27億1000万円。94年と比較すると生産枚数で5分の1、生産額で3分の1となっているとのことです。生産される金箔のうち二割が伝統工法の縁付、八割が近代工法の断切の技術で作られていますが、近年生産量が伸びません。需要低迷の大きな理由は、コロナの影響で工芸品が売れないことと、「若い世代の宗教離れが要因」で、仏壇・仏具の購入・修繕が減っているためです。神社仏閣の装飾などと合わせれば、供給先の95%を占めると言います。「工芸品の需要もあるが、使用する分量は極めてわずかだ。しかし、さまざまな所でいろいろな商品を開発してほしい、そうでなければ、需要に結びつかない。わずかでも需要がないと後継者育成といっても育てられない」とのことです。縁付手法は国の伝統工芸にも認められましたが、断切は近代手法ということで認められず、補助の対象から外されています。収入は2年前と比べて半分になり、コロナ禍でさらに大変です。工賃だけでは生活ができないのでアルバイト、もしくは年金でやっと生活ができるということだと言います。これでは技術を習いたいという人がいても継承もできないといいます。また、育成の支援はあるのですが期間が3年間と短く、支援の額も少なく、道具代で消えてしまうと言います。安心して仕事ができる体制を作ってほしいと要望していました。手法こそ違いますが断切も、本市の伝統文化を守る、大きないしずえとなっています。安心して仕事ができるようお願いしたいとのことですがいかがでしょうか。今、コロナの上、原材料不足や原料の高騰、そして原油高が起こりさらに追い詰められている状態です。政府が打ち出した事業者への「事業復活支援金」もありますが、個人事業主には持続化給付金の半額しか出ません。緊急の支援策を求めますがいかがでしょうか。お伺いいたします。

-山野市長

金沢箔におきましては今年度、断切金箔も含め、後継者育成・需要開拓の一環として、若手箔職人による製造工程を体験・見学できるイベントを開催いたしました。デジタル工芸展での金沢箔工芸品展などを通じ、金沢箔の魅力を国内外に発信をし、さらなる販路開拓を図っています。引き続き文化の人づくり奨励金の活用を促しながら、金沢箔の産地支援や調査研究、技術向上を担う技術振興研究所と連携をし、石川県箔商工業協同組合をはじめとした関係団体とともに、業界全体の発展に向けた取り組みを進めていきたいと考えています。

長引く新型コロナウイルスの感染に加え、原油価格の高騰、原材料の不足により、経済の先行きの不透明感が広がっています。特に中小企業、小規模事業者への配慮の必要性を感じています。国会において、コロナ禍の克服に向けた経済対策等を盛り込んだ補正予算が現在審議をされています。本市としてはこれに積極的に呼応をしていきたいと考えています。国予算の成立を待って、速やかに補正予算編成に取り掛かることとしており、このことにも意を用いていきたいと考えています。

-大桑議員

市営住宅についてお伺いいたします。本市の住宅条例の第3条の12は、共用部分について述べています。「市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るものとして、市長が別に定める措置が講じられていなければならない」としています。このように市営住宅は安全性も担保され安心して入居できる住居と考えられます。現在、市営住宅では共用部分の維持管理は入居者に義務付けられています。しかし、高齢化が進む中で、草刈りや除雪など行うのが難しく、入居者による管理が困難になるという問題が発生しています。やむなく共用部分の除草などは業者に委託せざるをえず、その費用は町会費から支出されるため、町会費が近年、圧迫されている状態です。私が相談を受けた町会は広場2つを含み、各棟の敷地もかなり広く、草刈りが大きな問題となっていました。広場1つの草刈りは市が行うようになっていますが、それでも年2回の草刈りにはだいたい70万円ぐらいかかると言います。そこで、もう1つの公園の広場を同じように市のほうで管理をしていただけないかというお願いでした。「共用部分の維持管理は住民が行う」というのは、若い世帯が多かったときに可能であったことであり、単身の高齢者が多く生活されている現状を考えれば、管理方法の見直しをせまられているのではないでしょうか。敷地内の広場や公園は市の方で管理をするか、住民が業者に委託した場合には補助をすべきです。早期に検討すべきだと思いますがいかがでしょうか。

-山野市長

市営住宅の敷地内の除草につきましては、住み良い環境作りに向け、原則入居者が行うこととしてきたところであります。一方、一定規模の広場等におきましては、入居者の負担も考慮し、市が除草を行っています。なお、建て替え等により空き地が増加する場合には、必要に応じ除草する範囲を見直していきたいと考えています。

-大桑議員

また、団地の方から「共用部分の電気代の支出が多くて困っている」という切実な声もいただいております。よくよく話を伺うと、町会が負担している月の電気代は7~8万円、年間で80万円から90万円になるとのことです。この電気代は、水道の動力の電気代と防犯上の問題から、それぞれの階段の蛍光灯を夜は常時点灯しているための電気代となっています。高齢者の安全上の立場から、そして大規模な市営住宅であれば防犯対策から、夜間の電気をつけておくのはやむを得ないことです。そこで、防犯の役目もあることから、高い電気代の補助を検討されるお考えはないのかお伺いいたします。

-山野市長

団地内共用部の照明は、入居者が共用で利用している設備であり、維持費である電気代につきましては条例で入居者負担として規定をしている所であります。利用者負担であり、支援制度を設けることは考えてはいません。

-大桑議員

除雪についてもお伺いいたします。市営住宅の敷地内の道路は、法律的には道路とは規定されず、県道でも市道でもないため、市も県も除雪の責任はないという建前になっています。しかし、入居者の方にとってはなくてはならない生活道路であり、出入りするためにはどうしてもここを通らなければなりません。火事や事故などの際、緊急車両が立ち往生しかねないということを考えると、やはり市が責任をもって除雪するべきです。市営住宅の多くの所は、除雪は業者に委託するとのことで除雪費の支払いに苦慮している話をお聞きしています。除雪を業者に委託されず、すべて住民に任せている所は、高齢者が多い団地の中の除雪は進まず、歩くことも車の出入りも困難を極めます。何らかの対策を考えてほしいと思いますがいかがでしょうか。お伺いいたしまして質問といたします。

-山野市長

市営住宅敷地内の通路につきましては、専ら市営住宅の入居者が使用するものであるため、入居者が協力して除雪していただきたいと考えており、新たに補助制度を作ることまでは考えてはおりません。

(再質問)

-大桑議員

こどもの臨時特別給付金についてのお答えをいただきました。先行して5万円を今年中に出すと、それで残りの5万円については国の動向を見ながらとのお答えでしたが、本当に困っている方、年を越せないという方がたくさんいらっしゃる中で、やはり本市としても10万円を一括で給付するというお考えはないかということを、もう一度お伺いいたします。

-山野市長

全く同感であります。ただ、国会で今ご議論をいただいています。21日というふうにお聞きをしていますけれども、延長されるかどうかもまだわかりません。報道を拝見しておりますと、他の自治体によっては財調を使うところもあるというふうにお聞きをしています。ただ金沢市は去年・今年と財調を有効に活用しながらコロナ対策を行ってまいりました。これ以上このことについて使うのはなかなか難しいかなというふうに思っておりますし、金額も足りるものではありません。17日にお認めをいただければすぐに対応してまずは5万円をすぐに振り込みたいと思いますし、国の方にも1日も早い対応をお願いすることによって、できるだけ早くにあとの5万円を現金で振り込むことができないかというふうに考えています。ご理解いただければと思います。

2021年12月13日

-森尾議員

私は、日本共産党市議員団の1人として以下、質問いたします。

100年間にわたって本市企業局が運営してきた本市ガス事業・発電事業を、設立された新会社・金沢エナジーに300億円で売却し、来年4月からこの会社による運用開始を行うとして諸課題の検討が行われています。そこで伺います。本市発電事業を担う5つの発電所における河川法違反について、この議場でも明らかにし、このままでは譲渡出来ないことを指摘してきました。ところが市長も本市企業局も法違反はない、問題はないとして、先の9月議会に譲渡関連議案を上程し、可決に至りました。ところが、先に開かれた建設企業常任委員会で、河川法にかかわる県との協議、法に基づく申請などが行われていたことが明らかとなりました。なぜ、法違反はないとしてきたものが、今回の対応となったのか。説明を求めたいと思います。

-平嶋公営企業管理者

9月定例月議会の議決をいただいたのち、河川管理者である県と協議のうえ、河川法第23条(流水占用の関係)、また第24条(土地占用の関係)、それらに基づく申請手続き等を行ったものでございます。

-森尾議員

本年9月1日付けで県が本市に対して『不適切事案の是正等について』との文書を発出しました。本市企業局の担当課長は、11月25日開かれた本市建設企業常任委員会において、「譲渡関連議案が議会で議決したことが契機」と述べていますが、委員会で議決したのは、9月16日で、本会議での議決は翌日の17日です。県からの文書は、それ以前の9月1日に発出されています。つじつまが合いません。なぜ議会に報告をしなかったか、伺います。

-平嶋公営企業管理者

すでに議案として議会にご提案させていただいたところでございます。ご指摘の文書、9月1日ですけれども、水利権譲渡に関わります河川管理者との協議の過程の中で、発電所の工作物の現状につきまして調査依頼されたものでございます。その結果につきましては10月25日に県へ報告を提出し、11月25日の建設企業常任委員会で報告をさせていただいたところでございます。

-森尾議員

公営企業管理者は、9月13日本議会における私の質問に対し「ここにきまして許可申請書類の必要性等々を確認している途中でございます」と答弁されました。本市と県との協議は、今年7月から始まっていました。そして9月1日付けで県が本市に対して、『不適切事案の是正等について』との文書を発出されました。あなたの答弁とは異なる事実経過があった。そして、なぜあなたは、議会にその経過を報告しなかったのか、改めて伺います。

-平嶋公営企業管理者

私ども企業局の方から河川管理者である県に対しまして、今回の事業譲渡に向けた準備を進めるにあたりまして、河川法に基づく申請内容を確認するなど、協議の過程であったことをご理解いただきたいと思います。

-森尾議員

パネルをお示しいたします。各議員のタブレットからもご覧いただきたいと思います。本市企業局が、こうした経過と事実を局全体で隠蔽し、虚偽答弁を繰り返していたことになります。さらに、今回の申請許可にも問題があります。この10月25日、土地の占用許可を定めた河川法第24条に基づいて県に申請したのは19か所の工作物と水利使用規則に基づく承認申請は4か所です。2週間後の11月10日に県からいずれも許可及び承認を受けました。ところが、問題の発端となった平成20年2月本市が県に報告した中で、工作物の許可を定めた河川法第26条による許可を受けていないとしたのは、13か所の工作物でした。申請した法の根拠も違いますし、工作物の箇所数も異なります。どのように説明されるのですか。

-平嶋公営企業管理者

河川管理者であります県との精査によりまして、平成20年3月の再検結果にかかる案件、また平成20年以降の事案、それらについて県に改めて精査をし、申請をさせていただきました。その結果、いわゆる従前と比較しまして対象外とされたものを除きます19件全てについて許可を受けたというものでございます。なお、いずれの工作物も県に事前に確認をしながら了解の上で設置並びに修繕を行った工作物でございます。

-森尾議員

県から不適切事案の是正としたものは、法に基づく申請・許可を受けていないことを示すものです。明らかに法違反です。平成20年、本市自らが県に報告したにもかかわらず、その後、放置しただけでなく、その後も、法の手続きをせずに工作物を設置したものが11か所あった。今回県との現場対応で1か所が許可不要となりました。その他、水利使用規則に基づき、承認を得ずに設置したものが4か所ありました。明らかに法や規則に違反し、工作物を設置することが常態化してきたのです。今回、事業譲渡することとなり、この問題が表面化しました。今度は、法第26条により申請・許可を受けなければならないものを法第24条による申請・許可に及びました。なぜか。それは、事業譲渡をするために法を曲げてまで、進めてきたことにほかなりません。公営企業管理者は、こうした経緯についてどのように説明されるのですか。

-平嶋公営企業管理者

まずご理解いただきたいのは、ご指摘の工作物につきましてはいずれも県に事前に確認をしながら了解の上で設置並びに修繕を行ってきた、そういったものでございます。今回の手続きにつきましては、9月定例月議会で議決をいただいたのちに発電事業の譲渡に当たりまして、県との協議を十分踏まえ対応したものでございます。ご理解いただきたいと思います。

-森尾議員

先の11月10日の県による認可・承認にあたって、次のような指摘があります。「新内川第二発電所における水利使用規則第13条に基づく承認を得ずに行われた工作物の設置及び改築について、存置することはやむを得ないものと判断する」としています。工作物を設置してから法や規則に基づく申請・承認の手続きを行うことは問題であり、その責任が問われます。ましてや、その事実を隠し、譲渡関連議案を提出するなど議会軽視も甚だししいものです。公営企業管理者は、どのような責任を取られるのか伺います。

-平嶋公営企業管理者

いずれも県に事前の了解を得て設置した工作物でございます。最終的には河川管理者でございます県の判断によるというふうに思いますし、基本的にこれまでの県との協議の中でもご指摘の件も含めて法的に問題はないという県の見解もいただいております。

-森尾議員

市長に伺います。河川法をめぐる問題について、今年8月上旬に説明を受けたと本議場で答弁されました。本市企業局は、8月12日に市長に説明したことを明らかにしました。9月1日、県から『不適切事案の是正等について』の文書が発出され、その後、法的申請を行いました。市長は、この事実を知りながら、9月議会に譲渡関連議案を提出いたしました。法的な措置を行った上で議会に報告し、譲渡関連議案を提出すべきではなかったのではありませんか。市長としての責任が問われると考えます。見解を伺います。

-山野市長

事業譲渡につきましては、6月末までに市民説明会を開催をし、新会社と事業譲渡にかかる仮契約を締結するなど、一連の手続きを慎重に進めてきたところであります。加えて、発電所の工作物に関わる件については、河川管理者である県と協議中であり、今後必要な手続きが完了する予定であるとの企業局長からの報告も受けているところでありまして、9月定例月議会において事業譲渡関連議案を提出し、議会に議決をいただいたところであります。

-森尾議員

9月1日、県から『不適切事案の是正等について』の文書が発出をされ、これも議会には報告しない。そして法律的に問題があるにもかかわらず、譲渡関連議案を9月議会に上程する。この責任は市長にある、こう思います。市長として責任を果たすべきは、100年間にわたって本市公営事業としてきたこの2つの事業を売り渡す今回の譲渡を撤回することです。見解を伺います。

-山野市長

私がしなければいけないと思っていることは、今おっしゃったように先人に対する感謝の気持ちをしっかりと持って、後輩たちにもその思いを伝えていかなくちゃいけないと同時に、事業の持続性確保や多様なサービスの提供など、市民がエネルギー自由化の恩恵を享受できる環境を作っていくことだというふうに思っています。先般の議会におきまして議案をお認めいただいたところであり、加えて河川法にかかる手続きも企業局において適切に対応しており、事業譲渡を撤回する考えはありません。

-森尾議員

代表監査委員に伺いたいと思います。本ガス事業・発電事業譲渡に関して、住民から監査請求が本年9月9日に提出されました。この中で、河川法違法状態のまま事業譲渡するべきでないと指摘されました。これに対し4名の監査委員は、11月11日、住民からの請求を棄却するとの判断を行いました。その際、河川法をめぐる問題について、本市企業局からどのような説明を受けていましたか。明らかにしてください。

-西尾代表監査委員

企業局に対しましては、地方自治法に規定する監査委員の職務権限に基づいて関係人調査としまして、所管の部署から資料の提出を求め、意見の聴取を実施するなど、事実関係について慎重に調査を行ったところでございます。

-森尾議員

金沢市側から「令和3年9月16日に改めて石川県に確認したところ、違法な状態にないと判断しているとの回答を得た」との主張を受け、4名の監査委員による採決では、「河川管理者である石川県が、河川法に違反する違法な状態にないとの判断を示していることから請求人の主張を採用する必要性はないと考えている」と述べています。とすると、代表監査委員にお聞きします。あなたを含め、4名の監査委員は、9月1日県から『不適切事案の是正等について』の文書が発出された事実を確認することなく、監査し、裁決をしたことになります。代表監査委員に伺います。監査をやり直す必要がありませんか。見解を伺います。

-西尾代表監査委員

県からの文書の内容は、河川法の許可手続きを求めるものでありまして、このことが請求人の主張する公序良俗に反するとまではいえず、監査の結果に影響を及ぼすものではございません。

-森尾議員

9月1日県から『不適切事案の是正等について』の文書が発出されている事実を確認しなかった。このことを本議場で指摘を受けた以上、代表監査委員、4名の招集を行い、合議に基づいて監査をやり直す必要はありませんか。改めて伺います。

-西尾代表監査委員

ご指摘の文書につきましては、企業局から提出された資料には確かに含まれておりませんでした。ただ、住民監査請求に基づき監査の結果を導くために必要な事実を調査しましたが、ご指摘の文書の有無は監査結果に影響を及ぼすものではごさいません。したがって、再度監査するということはありません。

-森尾議員

適切な判断を求めておきたいと思います。

-森尾議員

次に、御所町2丁目地内における太陽光発電建設計画をめぐる点について伺います。市内の御所ニュータウンの住宅地に隣接する約1ヘクタールの山林にソーラーパネル3300枚を設置する太陽光発電施設計画が持ち上がりました。これに対して先の10月15日、地元町会の96%にあたる272世帯697人の反対署名が本市に提出されました。地域住民からは、この設置計画が住宅地に隣接していること、建設予定地が軟弱地盤であり、雪や土砂による災害の発生が心配される、こういう提起が本市にも届けられました。本市として、どのような対応をされているのか伺います。

-坪田都市整備局長

まずこれまでの経緯でございますが、今年の7月に事業者から御所町2丁目地内の住宅が隣接する山林におきまして太陽光パネルで設置する内容でまちづくり条例に基づく届出がありました。9月に地元説明会が行われましたが、安全面や維持管理面での不安から、地元住民からは反対の意向が示され、10月には住宅地に隣接するソーラー発電所建設差し止め要望書が市に提出されました。その間、市としては専門家による現地の確認を行い、経済産業省と連携しまして事業者に対して安全性の観点から土質調査を求め、太陽光パネルの設置計画や維持管理計画の見直しと、住民に対して十分な理解を求めるよう指導してきたところであります。

-森尾議員

本市は、本市設計技術顧問の専門家と現地予定地を調査した結果、計画地が軟弱地盤で、傾斜が30度、一部では35度であることを確認し、建設工事は危険が伴うとして業者にも伝えられました。そして本市は、まちづくり条例に基づく手続き完了との通知を出さないとの見解を示しました。その後11月15日、野々市市にある業者の説明が住民代表に行われ、本市からも参加されたとのことです。今後どのような対応をされていくのか、お聞きします。

-坪田都市整備局長

11月15日の説明会では、事業者から設置場所の一部変更について経済産業省と協議を開始するとの報告がありました。現時点ではまだ協議は開始されていないというふうに聞いております。

-森尾議員

そこで市長に伺います。この議会の提案説明の中で、太陽光や風力発電設備の設置にあたって、雨水排水対策の徹底を図るための条例の改正や、設備の適正な立地等を促すための条例制定について述べられました。今後の取り組みについて明らかにしていただきたいと思います。

-山野市長

条例は、再生可能エネルギーの拡大、これは大切だと思っております。一方では環境への影響を考慮した規制、その調和を考慮しなければいけないと思っています。住民との合意形成、事前審査の手続き、設備の適正な立地などについて定めることを考えています。先行都市の事例なども参考にしながら、市民・事業者のご意見なども踏まえながら検討を進めていきたいと思います。

-森尾議員

市長は常々、スピード感をもって対応すると述べてきました。この規制を伴う条例改正についての検討を進めていくとしていますが、県内でも既にこれに類する条例制定を行うという自治体も対応が行われています。そうした点では、地域住民の安全・安心と、そして環境の保全を行うという点で、業者と行政の責任を明記するということが何よりも重要だというふうに考えていますが、改めて見解を伺います。

-山野市長

規制を伴うものでありますので、慎重にしなければいけないと思っています。ただ、やはりここは全国の事例を見ても市民生活に直接影響を及ぼしかねないことでありますので、今おっしゃっていただいたような、すでに先行して取り組んでいる自治体もいくつかありますので、その事例を参考にしながら、速やかに取り組んでいきたいと思います。

-森尾議員

次に、市長の政治姿勢について伺います。市長ご自身、来年12月9日に3期目の任期満了を迎え、4期目への出馬はしないことを表明されました。改めて、この間市政を担ってこられた市長ご自身の政治姿勢について伺っておきたいと思います。まず、市長ご自身が市政を担うにあたって掲げたのが「市政刷新」でした。いったい、市政の何をどのように刷新するとしてきたのか、伺います。

-山野市長

先人の仕事に心から感謝の思いを持ちながらも、やはりその感謝の中で新しいことに挑戦をし、新しい魅力を生み出していく、そのことを付け加えることによって文字通り付加価値として後輩たちに繋げていくことが大切だという思いの中から、歴史都市、創造都市、広い意味での文化都市を大切にしていきたいという思いをずっと持っていました。戦災に遭っていません。古い建物だけではなくて近現代の建築物でも世界に誇りうるものが多くあります。市民のみなさんに知ってもらって建築を文化として捉えていくことはできないか、スポーツ、金沢マラソンを通してやはり市民のみなさんが支えるスポーツというものをよく感じました。スポーツも文化として捉えていくことによって文化都市にさらに厚みを増していくことはできないか、考えさせていただきました。大きな流れとして人口減少を留めることはなかなか難しい、ところが住民ニーズはより一層複雑化・多様化していきます。金沢市、頑張りますけれども、近隣自治体ともしっかり連携をすることによって、広域なまちを作っていくことが必要ではないか、そのことにも意を用いてきました。金沢はなんといってもコミュニティの町です。希薄化しつつあると言われますけれども、今一度、地域コミュニティで汗を流しているみなさん方と連携をしながら、金沢市の個性を大切にしていきたい、そして将来を見据えたときにはこども達の施策も大切だ、そんな思いで取り組んできたところでありますし、がんばっていきたいと思っています。

-森尾議員

市長自らが述べた「市政刷新」というのは、やはり単なるキャンペーンにすぎなかったのかなという思いを強くいたしました。そこで、市長の政治姿勢にかかわる象徴的な出来事がありました。その一つは、競輪場外車券売場の設置をめぐって、業者や一部議員との密室での協議と対応でした。市長ご自身もその経過を認め、一旦市長の職を辞職する事態となりました。このことから市長は何を学び、その後の市政運営にあたられたのか、伺っておきたいと思います。

-山野市長

私の軽率な言動によって、議会のみなさんをはじめ市民のみなさんにご迷惑をおかけしたことは深く反省をしているところであります。二度とそういうことのないようにしなければならない、そういうことを肝に銘じて取り組んでいるところであります。

-森尾議員

二つ目に、憲法と民主主義にかかわる点です。本市庁舎広場の使用や政党機関紙の庁舎内配布購読をめぐることで、従来の対応を大きく変え、「本市庁舎等管理規則」まで改訂するにいたりました。本市庁舎広場の使用をめぐって、申請者に対して、政府批判するような取り組みなのか、のぼり旗などによるアピールをするのかなど、聞き取りが行われてきました。さらに、庁舎内における政党機関誌配布購読をめぐっては、本市幹部職員に対して、政党機関紙の購読勧誘に関するアンケートの実施まで行いました。憲法に明記されている言論の自由や、表現の自由、政治活動の自由に関して、問われる事態となりました。憲法を守るべき立場にある市長が、憲法の根幹にかかわることで問われることついて、市長ご自身はどのように受け止めておられるのか伺いたいと思います。

-山野市長

庁舎前広場は、まさに森尾議員がおっしゃるように憲法に遵守する立場でありますので、適正にご利用いただきたい、そんな思いで取り組んできているところでありますし、そういうご判断ならされるものだと思っております。政党機関紙は、憲法の前の問題だというふうに思っています。ご自身が立場を利用して職員に圧力をかけるというふうに見られかねないようなことであったんだというふうに思っています。議会からもそういう声があがっているところでありますし、アンケート結果からもそのことは私ははっきりと感じているというふうに思っています。これは繰り返しになりますけれども、憲法云々の前の問題だというふうに思っています。森尾議員もそのことをご理解いただいているからこそ、適切な対応をしていただいているんだというふうに私は思っております。

-森尾議員

どの新聞を読もうが、どの雑誌を読もうが、そして行動をしようが、憲法に保障された権利であり、それを犯すことはならない。そして議場でも指摘しましたけれども、市の幹部職員に対して政党機関紙の購読勧誘に関するアンケートを実施したのは、川崎市と市長、金沢市だけです。その川崎市の対応に対しての裁判では、長たるものの適切な対応を求める内容が記載をされていました。その中で、市長の自重ある対応を求めました。その結果、こうしたアンケートを実施したのは、市長、金沢市だけです。憲法第99条は、政治に携わる者に、憲法を守り、さらに、憲法違反行為を予防し、これに抵抗する絶対的義務を課しています。したがって、我々も含めてこれを尊重し、擁護する義務があることを改めて指摘しておきたいというふうに思います。

次に、地方自治の本来の役割である「住民の福祉向上」に向け、どのような考えで市政運営を担ってこられたのか伺います。市民の批判や意見が広がり、議会でも様々な意見がありながら進められてきたのが、ごみの有料化と、100年間にわたって本市が運営してきた本市ガス事業・発電事業の売却です。この2つに共通している点は、市民の民意を問う選挙で公約を掲げることなく実施したことです。地方自治の本来の役割である「住民の福祉向上」をめざしていく上で、その原点は、住民の理解と合意をもって進めていくことだと思いますが、市長の見解を伺います。

-山野市長

何度も述べてきたつもりでいますけれども、私の言葉が足りないのかご理解をいただけていないようなのでもう一度申し上げます。すでに平成5年の段階で、国は家庭ごみの有料化を推進するという方向性を出しました。金沢市も所属している全国市長会もそれに呼応して取り組むと、国に対してガイドラインを出すようにというふうにも言って取り組んできました。それ以降は金沢市議会においても複数、4人か5人だったかと思いますが、議員さんが家庭ごみ有料化を研究すべきだ、推進すべきだという議論もなされました。それを受け平成15年、当時の山出市長は家庭ごみの中で粗大ごみの有料化に取り組みました。平成22年3月に第4期ごみ処理基本計画におきまして、家庭ごみ有料化も含めた施策の検討についての提案があったところであります。私が市長に就任する前のことであります。就任してから、平成25年、包括外部監査報告におきましても家庭ごみ有料化のことが進められました。平成27年3月の第5期ごみ処理基本計画の中でも提案をされたところであります。議会でも丁寧な議論を進めさせていただきましたし、市民のみなさんにも何度も何度も説明会もさせていただいてご理解をいただいて進めたところだというふうに思っています。ガス発電事業につきましても、国の制度が変わりました。その国の制度が変わった中で、市民のために、そして将来の金沢市民のためにどういうやり方がいいのか、そういう思いの中から提案をさせていただいたところであります。森尾議員がおっしゃるように住民福祉の向上に資すればという思いで取り組んでまいりました。

-森尾議員

本市の具体的なくらし、福祉の向上に向けた施策についてです。これまで本市は県内でくらし、福祉の向上に向けたリーダーシップを発揮してきました。例えば、身体障害者手帳をお持ちの方で3級を対象にした医療費助成、移動するためのメルシーキャブ導入を打ち出しました。在宅で療養されている方を対象とする紙おむつの支給、入浴サービスなど福祉施策。さらには市民の移動手段となるふらっとバスの導入、地域商店街への様々な支援策、景観保全対策など、県内で先進的な政策を打ち出してきました。ところがこのところ、県内でも施策の立ち遅れが目立っています。こども医療費助成制度は、県内他自治体では対象を18歳までとしていますが、本市だけが未だに中学校卒業までとなっています。医療・介護の施策、地域経済振興のための施策など、県内の各自治体が様々な工夫と努力が打ち出されている中、本市の立ち遅れが目立っています。市長の見解と今後の課題をどのように受け止めておられるのか伺います。

-山野市長

私なりに議会のみなさんと相談をしながら様々な施策を進めてまいりました。例えばこどもの施策でいえば、4市2町で連携して夜間救急診療所の開設を行いました。初期投資は金沢市が負担をいたしました。また消防車両の相互乗り入れも協定に基づき取り組んできているところであります。また障害者基幹相談支援センターの開設も県内で初めて行ったところであります。幼児教育センターの開設も行っていって、幼稚園教諭また保育士のみなさんの資質の向上をすることによってこどもたちの福祉に帰する、そういう施策を行ってきているところでもあります。様々な施策に取り組んできました。医療費助成のこともご指摘がありましたけれども、これは森尾議員の方がお詳しいとは思いますけれども、私になってから相当進めたというふうに思っています。福祉施策は総合的に取り組んでいかなければいけません。ひとつひとつを見ていくことも大切ですけれども、全体を見てきちんと対応していくことが大切だというふうに思っています。引き続き先行自治体であったりだとか、議会のみなさんからご提案をいただいて、金沢市として取りうる施策には積極的に取り組んでいきたいと考えています。

-森尾議員

市長は、在任は3期までとして、4期目への出馬はしないと表明されました。市長ご自身が新たなステージへと向かうあなたの大義とは何でしょうか。市長ご自身が、住民に寄り添い、平和と人々の幸せを願う思いと決意をお持ちになっていかれることを切に願って、質問を終わります。

(クリックするとPDFが表示されます。)

(クリックするとPDFが表示されます。)