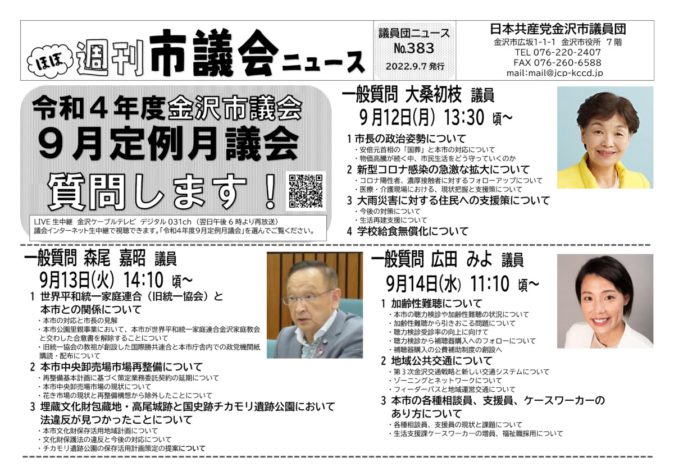

-大桑議員

このたび質問の機会を得ましたので、日本共産党市議員団の一員として以下数点に渡ってお尋ねいたします。

安倍元首相の「国葬」と本市の対応について

岸田政権は、安倍晋三元首相の国葬を9月27日に東京・日本武道館で行うことを閣議決定致しました。先日閉会中審査が行われました。この中で岸田首相は、安倍氏の国葬を行う理由について「首相在任期間が史上最長だった」などと繰り返し、国民の疑問や批判に対する説明とは程遠いものでした。安倍元首相の内政・外交については国民の中でもその評価は大きく分かれています。にもかかわらず国葬を行えば、安倍氏の政治的立場や政治姿勢を国家として全面的に公認し、賛美・礼賛することになりかねません。なぜ、安倍氏だけ特別扱いして全額税金で賄う国葬を行うのか。憲法14条が規定する法の下の平等と相容れないのではないでしょうか。また、憲法19条が明記する「思想及び良心の自由」にも反するものとの指摘が相次いでいます。国葬にかかる約16億6000万円の概算費用の根拠も踏み込んだ説明はありません。国民の理解が得られないまま国民の税金を使って国葬を開くべきではありませんが市長の見解をお聞きします。

国民の国葬反対の世論が高まっています。読売新聞などをはじめ、多くのマスコミの最新の世論調査では、国葬を行うことを「反対」「評価しない」が多数を占めています。また国葬中止を求める署名も40万筆以上集まっているといい、その声は急速に広がり続けています。国葬に国内外から約6000人もの参列者を予定し大々的に国葬を行うこと自体、国民の納得は得られません。9月初めに招待状が送られるとの報道があります。市長に「国葬」参加の招待があった場合でも参加しないことを求めますがいかがでしょうか。

-村山市長

安倍晋三元首相の国葬と本市の対応についてですが、国葬については国が閣議決定を経て実施されるものと認識しております。石川県市長会の会長として招待状・案内をいただいており、出席する予定でございます。

-大桑議員

岸田首相が国葬について、「国全体で弔意を表す」としています。国民主権の国では、国全体とは国民も当然含まれるとし、国民全体に弔意を求めることは憲法19条が保証する内心の自由の侵害に当たります。国葬を行うことで、安倍元首相に対する弔意を国民に強制することにつながることが強く懸念されます。審議の中で首相は、国葬の基準を定めた法律がないことを認めました。法的根拠のない国葬を時の政府の判断で強行することはあってはなりません。国民の声を聴くというなら首相は国葬の中止を決断するしかありません。本市においても半旗掲揚などの依頼を出すことはもちろん、職員や市民に弔意を強要することのないよう求めるとともに、国に対して国葬の中止を求めるべきですが、市長のお考えをお聞きします。

-村山市長

半旗等の対応につきましては、国として協力要請は行わないものの各府省庁で弔旗の掲揚と黙祷を実施すると聞いております。本市においても過去の合同葬と同様に半旗の掲揚と黙祷を行う予定であります。なお、国葬については国が閣議決定を経て実施するものであり、市として反対を表明するつもりはありません。

物価高騰が続く中、市民生活をどう守っていくのか

-大桑議員

次に、物価高騰が続く中、市民生活をどう守るのかについてお伺いいたします。今年に入ってから物価高騰が急速に進み、市民生活は深刻な打撃を受けています。円安や原油価格の上昇に伴う輸送費の高騰のあおりを受けて、生活必需品の値上げが加速しています。帝国データバンクによると、食品の値上げは8月に2431品目に上り、9月以降の値上げ予定は8043品目に達します。この異常な物価の高騰は市民生活を直撃しているにもかかわらず、国民年金は4月から支給額が0.4%削減されました。年金の支給額は2年連続で引下げです。さらに10月から一定以上の収入がある75歳以上の高齢者の医療費が1割から2割に引き上げられます。この物価高騰の影響をもっとも大きく受けるのが低所得世帯です。総務省の「家計調査」をもとに推計すると、年収200万円以下の層では物価上昇による家計の負担が年収比で4.3%増加し、消費税が5%増税されたことと同等の負担増となっています。「何もかも値上げでやっていけない、」「やり繰りも限界だ」と生活に困窮される一方で、猛暑にもかかわらず、電気代を浮かすため「光熱費が心配だからエアコンを利用しない」と言われる高齢者の方がいらっしゃいます。家計のやりくりだけではどうにもならない極めて深刻な状況だと言わざるを得ません。また、困窮する子育て世帯にとっては、この夏休みは三重苦だったとする新聞記事がありました。「例年、給食がなくなる夏休みは困窮する世帯にとって生活が苦しくなる時期。今年はそこにコロナ第7波と物価高が重なり、三重苦となった」といいます。9月補正予算には、物価高高騰対策として電気、ガス料金の高騰により福祉施設等への光熱費の一部を助成する支援が盛り込まれましたが、低所得者やひとり親世帯等、助けを必要としている市民に対しての支援がありません。支援を必要としている市民に、直接支援が届くような手立てを検討すべきと考えますが、見解をうかがいます。

-村山市長

物価高騰に対しましては、これまで国の制度である住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金や、住居確保給付金等の支給を行うとともに、本市独自に低所得世帯やひとり親世帯等に対して福祉暖房費助成金や福祉光熱費助成金を支給してきたところでございます。現在国では、新たな物価高騰対策として、住民税非課税世帯に対する一世帯当たり5万円の給付を予定しており、詳細が決定次第速やかに対応してまいりたいと考えております。

コロナ陽性者、濃厚接触者に対するフォローアップについて

-大桑議員

コロナ感染症対策についてお伺いいたします。コロナに罹患された市民の方から、このような声を伺いました。80代の、肝臓に持病を抱える夫を自宅で介護している方からです。「私が感染し、翌日には夫が感染した。38℃台の熱が続き、関節痛や倦怠感から夫の介護をする余力はなかった。幸い、同居している子ども夫婦が介護してくれたが、結果的に全員が感染した。かかりつけ医が保健所に掛け合ってくれて、なんとか総合病院に入院することとなったものの、病床が空くまで待ってほしいと言われ、その間、重症化しないか、食事やおむつの交換はどうしようか、という不安で眠れなかった」とのことです。また1歳のお子さんがいる親御さんからは「家族全員が感染した。夜になると子どもがぐずり、1時間泣き続けた。何を訴えているのかわからず、病院に行こうにもコロナ感染者は受診を控えてほしいと言われた。保健所からは感染3日目に健康状態を確認する電話が1本かかってきただけで、メールは送られてこず、ハーシスへの入力もできなかった」とのことです。また、ほかにも食糧支援が届かないという話もあり、幼児を抱えた方は買い物にも行けず、おむつがなくなりほんとうに困ったともお聞きしました。陽性者はもちろん、疑いのある方も含め、安心して検査や医療を受けられるよう、体制を強化してほしいと思いますがいかがでしょうか。あわせて、自宅で療養していても食糧や物資などの支援が確実に届くよう体制の構築が必要ではないでしょうか。

-村山市長

今年度より、陽性者の同居家族で濃厚接触者となっている方に対しましては、申請により抗原検査キットを送付しているほか、7月末からは医師会の協力のもと日曜・祝日において通常の当番医に加え発熱外来を開設し、検査や診療の体制を強化しているところでございます。また、単身者または同居者の全員が陽性の方で食料調達が困難な自宅療養者への食事等の支援サービスについて、こちらは県で実施しております。保健所では申請受付業務を担っております。今般の感染拡大に伴う申請数の増加により、一時的に配送が遅れることがございましたが、現在は通常通り配送されており、今後とも県と連携しながら必要な支援を行っていきたいと考えております。

-大桑議員

支援体制の構築のためには、保健所の体制強化こそ必要です。人的にも財政的にも保健所をバックアップしていくことが必要ではないでしょうか。お伺いいたします。

-村山市長

保健所の体制強化につきましては、今議会において疫学調査等にかかる人材派遣職員の確保や、濃厚接触者からの相談などを受け付けるコールセンターの継続等に必要な補正予算をお諮りしているところでございます。また庁内から保健所への応援職員派遣も継続するとともに、電子申請システムの活用など効率化を進めており、今後も必要に応じた体制強化策を講じていきたいと考えております。

-大桑議員

同時に、市民に対して適切な情報発信と注意喚起を行ってほしいとも思います。行動制限がないというのは感染対策不要ではないという明確な情報発信を行うよう求めますがいかがでしょうか、お伺いいたします。また、医療機関等の負担を減らす対策も必要です。今回県が、無症状で重症化リスクの低い方に特化したフォローアップセンターを設置しましたが、市民に対しての周知をしていただくよう求めます。

-村山市長

情報発信につきましては、本市ではこれまでも新聞広報やホームページのほか、LINEなどのソーシャルメディアを活用して必要な情報発信を行っております。私自身も記者会見の場で市民の皆様に感染予防を呼び掛けてきたところでございます。今後とも市民の方々にわかりやすい情報発信に努めていきたいと考えております。

医療・介護現場における、現状把握と支援策について

-大桑議員

医療機関や高齢者施設等では深刻な事態となっています。高齢者施設にお話を伺ったところ、急激に感染が広がりクラスターが発生したと言います。入居者の命、そして働く職員の命を守るため、一部の事業などを停止して全力を尽くしているとのことでした。職員の中でも、コロナ陽性になったり、小さい子どもさんがいる職員や、持病のある職員がいたりするため、限られた人しか対応できない状態だったと言います。高齢者施設で感染者が発生した場合、基本的には施設で留め置きし対応します。その施設では、陽性になった入居者にワンフロアを用意し、他の入居者たちは他のフロアに移し対応したと言います。そうした苦労をして何とか運営してきたものの、施設は一部の事業を停止したことで、大きな減収となっています。また、訪問介護や通所介護などを行う小規模な事業所などは、コロナ禍前の水準に利用者が戻らず苦しい経営が続いています。コロナ支援策が徐々に縮小し、円安の影響で食材や衛生用品などの値上げにも繋がっています。コロナ対応終了後に経営破綻を迎えることがないように、減収補填を県や国に求め、本市としても独自支援策を構築してほしいと思いますがいかがでしょうか。必死で介護している献身的努力に応えるうえでも、そして、今後の介護基盤を守るうえでも財政的支援が必要です。

-村山市長

感染症にかかる財政支援についてでございます。国に対しては全国市長会から介護事業所が安定した事業運営を継続できるよう、新型コロナ対策に要する費用や必要な物資の供給等について、財政措置を含めた適切な支援措置を講じるよう要望しているところでございます。本市においても新型コロナの影響が長期化する中、電気・ガス料金等の高騰に対応するため、介護事業所等を対象に光熱費の一部を市独自に助成する予算案をお諮りしており、今後とも各事業所が適切にサービスを提供できるよう支援してまいりたいと考えております。

-大桑議員

さらに、逼迫している介護福祉の現場の状況を把握してほしいと思います。施設内療養者数に加え、介護施設で陽性もしくは濃厚接触者として就業できない職員数も把握するよう求めますがいかがでしょうか。この調査で逼迫時の現場の実態を具体的に把握し、改善の方向を探ってほしいと思います。また、定期的なPCR検査を行っているところですが、事業所での自主的検査の費用補助など行ってほしいとの要望がありますが、いかがでしょうか。重ねてお伺いいたします。

-村山市長

介護現場の現状についてでございます。介護現場で従事されている方々におかれては、入浴の補助などの感染のリスクが高い、そういった現場で活動しておられるということも承知しております。あらためて感謝を申し上げたいというように思っています。介護事業所において感染者が発生した場合は、市ではその都度各事業所から報告を受けることとなっております。施設内の感染状況や職員の就業状況などを把握しております。報告を受けた事業所に対しては、必要に応じ施設内のゾーニング等の感染対策や人員配置等に関する指導・助言を行い、介護サービスが継続できるよう支援しているところでございます。また、感染が疑われる入所者や職員がいち早く検査ができるよう、定期的なPCR検査に加えて、県と市が連携し今月上旬、高齢者入所施設等に対して抗原検査キットを配布したところでございます。これを有効活用していただきたいと思っております。

大雨災害に対する今後の対策について

-大桑議員

つぎに、豪雨災害対策についてお尋ねいたします。近年、全国的に集中豪雨がおこり深刻な災害に発展しています。本市においても、8月の豪雨では各地に被害が発生しました。被災された方々にお見舞い申し上げると共に、1日も早い復旧と生活再建に向けて取り組まれるよう本市に求めます。今回浸水被害に遭われた間明町の床上浸水、床下浸水ですが、この地域は以前にも大雨で用水の水があふれ被害にあった事があると言います。被災された住民の方は「大雨での浸水被害の経験は今でも心に残っている。だから、ちょっと雨が降っただけでも心配になる」と言っておられます。「用水の掃除はもちろんのことだが、用水に堤防を作ってもう水がつかないようにしてほしい」などとまで、真剣に要望していました。住民の要望に応え用水の管理が必要だと思いますが、今後どのような対策をとっていくのかお伺いいたします。

-村山市長

間明町2丁目地内の浸水被害につきましては、伏見川が一時氾濫危険水位に達し、当該地域における強い降雨の時間と重なり、内水側の排水が流れにくくなったことが主な原因と考えております。他方、浸水被害を未然に防止するためには、堆積土砂の浚渫やごみなどの除去によって排水能力を高めることが効果的であります。地域の皆様に少しでも安心していただけるよう、先般、排水路の緊急浚渫工事を実施したところでございます。今後とも、河川パトロールの評価に加え、地域の皆様のご協力も仰ぎながら、用排水路の適切な維持管理に努めてまいりたいと考えています。

-大桑議員

内水管理体制の強化として600万円が今回9月補正予算に計上されていますが、どのような目的と内容なのか市長にお聞きします。

-村山市長

今回お諮りしている内水管理強化対策検討費につきましては、先般の浸水被害の状況を踏まえ、伏見川沿いの地域を対象に内水管理の強化策を検討するものであります。具体的には雨水ポンプ場などのこれまで行ってきた対策や、当日の水位、降雨の状況を整理したうえで、浸水要因の分析や日常管理を含む課題の抽出を行い、排水機能や水防体制の強化など検討していきたいと考えております。

大雨災害に対する生活再建支援について

-大桑議員

被災された方は「床下を乾かすための扇風機の音で眠れない夜が続いた」「また浸水被害に合って同じ苦労をしたくないから、部屋の畳敷きからフローリングにした。その工事で蓄えがなくなり、これからの生活が不安だ」と訴えておられました。被災された方の被災者生活再建支援金や、市民税・社会保険料などの負担軽減などが9月補正で予算化されていますが、これについて内容等を含め周知をしっかりとっていただき、手続きなどは簡素化を求めますがいかがでしょうか。

-松田総務局長

被災された方が市税や社会保険料の減免を等しく受けられるよう、今回補正予算でお諮りしております生活再建支援金も含めまして、被災状況に基づき対象となる方に直接連絡をし、必要な手続きを案内することをしておりますほか、提出書類につきましても簡素化を図ったところでございます。なお被災された方々にもれなく制度が活用されるよう、周知にも努めていきたいと思っております。

学校給食無償化について

-大桑議員

質問の最後に、学校給食の無償化についてお伺いいたします。

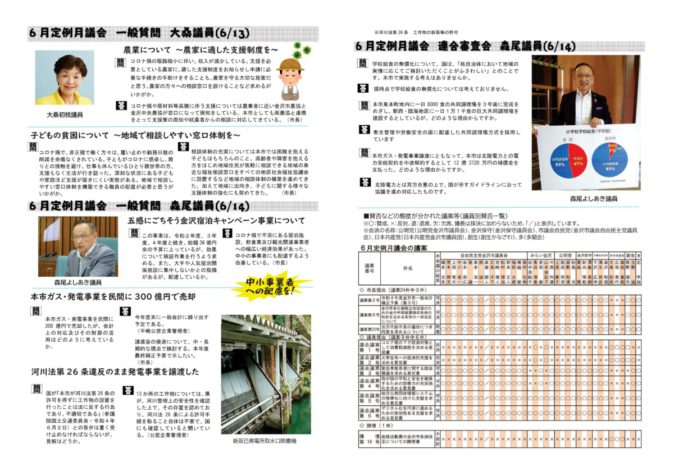

給食費を無償にしてほしいという保護者の願いを6月議会でも取り上げてまいりました。市長は、就学援助制度の活用や、経済的に苦しい方は申し出ていただくということでの答弁でした。しかし憲法26条では「義務教育を無償とする」と定めています。また、学校給食法は「学校給食とその完全無償化の実施」を各国に促したユネスコの勧告を受けて制定されています。いま、全国的にも小中学校の給食費無償化を実施する自治体が増えています。県内でも小松市や輪島市で一部無償化を実施、さらに穴水町、加賀市では全小中学校を対象に9月から給食費の無償化を実施します。本市でも実施するお考えはないのかまずお伺いいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたり、生活困窮に陥るお子さんのいる世帯も少なくありません。こうした中、子育て世帯への経済的支援策の一つで、緊急の物価高騰対策として国の地方再生臨時交付金を活用し、期間限定などで学校給食費の無償化に踏み出した自治体が現れています。文部科学省は急激な物価高騰を受け、全自治体に学校給食の保護者軽減に取り組んでいるかどうかの調査を行いました。7月29日を基準に1793自治体から回答を得、保護者負担軽減を実施または予定している自治体は1491自治体で、83.2%に達しています。そのうち、地方創生臨時交付金を活用する自治体は77.3%にあたる1153自治体でした。長岡文科相は「自治体に対して物価高騰を踏まえ、引き続き臨時交付金を活用した学校給食費保護者負担の軽減を進めるように促したい」としています。学校給食の全面無償化は、就学援助制度による対応とは異なり、学校給食費の徴収・管理業務自体が不要となるため、教育行政の費用負担軽減にも資することになります。

学校給食費の無償化は、教育費の負担軽減と同時に、子育て世帯の支援や少子化対策など、多様な課題に位置付けられることから、ぜひ実施すべきと考えますがいかがでしょうか。

-野口教育長

学校給食費の無償化は、教育費の負担軽減とともに子育て支援策に位置づけられることから実施すべきと考えるがいかがかとのご質問にお答えをいたします。学校給食法では給食の実施に必要な経費のうち、保護者は人件費や施設整備費以外の経費を負担することになっておりますけれども、本市におきましてはこのうち光熱費についても負担をしておりまして、保護者のご負担は食材費のみとなっております。本市では教育費の負担軽減や子育て支援の観点からも、経済的な理由で就学が困難な場合は就学援助制度によりまして、現在、児童・生徒合わせて約5000人の給食費、2億3千200万円余を全額支給しておりますことからも、現時点で給食費の無償化については考えておりません。

-大桑議員

保護者の物価高騰にあっての負担を軽減し、子育てを応援するということは本市の未来にとって最も重要な施策だと考えますが、いかかでしょうか。

-野口教育長

昨今の物価高騰の中で、給食費の無償化は保護者の経済的負担軽減のために必要だと思うがいかがかというご質問がありました。全国的な物価高騰の中で、学校給食費における保護者の経済的負担の軽減を図るために、本市におきましては国の地方創生臨時交付金を活用し、食材費の不足分を全額市で補填する補正予算を6月定例月議会でお認めいただいたところであり、繰り返しになりますけれども現時点で学校給食費の無償化は考えてはおりません。なお、地方創生臨時交付金は、先に触れましたように保護者の経済的負担の軽減を図るためにも必要であると考えまして、先般、国に対しまして中核市教育長会の会長として、国の方に交付金の増額と次年度以降の継続について要望を行ってまいりました。対応いただきました方からは「前向きにしっかりと検討していきたい」そのようなご回答をいただいております。

*追加質疑*

-大桑議員

ただ今、給食費の無償化について答弁いただきました。もう一度お伺いいたします。学校給食費は1日250円、保護者が負担するのは1ヵ月20日計算で約5000円。2人お子さんがいる場合は10000円となって、本当に子育て世帯には多大な出費になっています。そして今後も物価高騰は収まる兆しがありません。県内でも給食費を無償化すると、先ほど私が述べましたけれども、そういう自治体が増えています。その取り組みを参考にしながら、本市においても学校給食無償化というのを前向きに考えてほしいと思いますが、市長に答弁をお願いします。

-村山市長

先ほど教育長からお答えを申し上げましたが、経済的な理由で就学が困難な方に対して就学援助制度によっての支援もしております。また物価高騰ということでは、すべての就学される児童に対しての制度でありますので、経済的に困難な方に対しても、また今般物価高騰によってそれに影響を受ける方々に対して、これはすべての方になりますけれども、対策を講じているところでございます。

-森尾議員

国葬に関して、市長は反対をしないと、案内を受けたので出席すると答弁されました。多くの市民はこれに対して、疑問や反対の声も出されており、市長としてはこの見解について市民にどのような説明を行うのでしょうか、改めて伺います。というのは、市民の側から見れば多くの皆さんが国会の決議もないまま、法的な根拠のない国葬をやっていいのかという疑問がひとつあります。ふたつ目、コロナのもとで、家族葬を含め、人々の死を悼み、心して送っている中で、なぜ一人の人間が16億6千万円まで投じて国葬をしなければならないのか。ここに市民の声が出されていると考えます。なお、わが党としては、平等を定めた憲法14条に違反し、思想信条を定めた憲法19条に違反した声だと、反対を表明しています。そのことも付け加えて述べておきたいと思います。どのように市民に説明責任を果たされるのでしょうか。

-村山市長

先ほど答弁した通り、閣議決定を経てこの国葬が行われるというものでございます。また、この参列の依頼につきましては、石川県市長会から会長である金沢市長にということでご推薦もいただいているところであります。またさきほど質問の中でお触れでありましたけれども、岸田総理からの説明の中で在任期間史上最長ということであります。また日米関係の強化、あるいは東日本大震災からの復興、また経済を含めた復興などもあり、非常に功績が大きいというように個人的には思っております。様々なご意見があることは承知しておりますけれども、そういった経緯から国葬の方に出席したいと考えております。