(クリックするとPDFが表示されます。)

(クリックするとPDFが表示されます。)

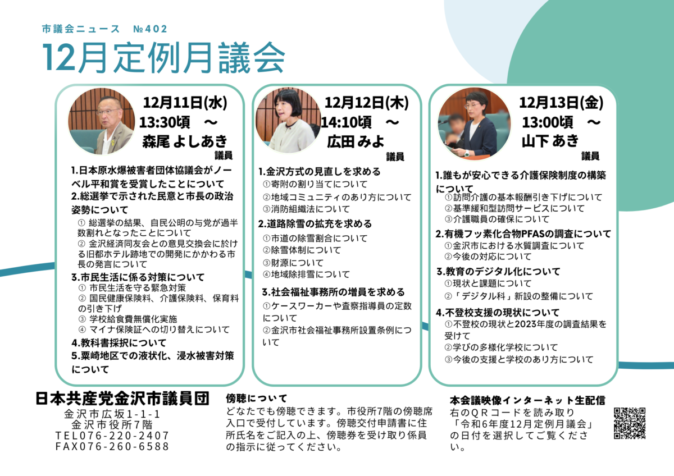

2024年11月8日

金沢市議会議長 喜多浩一 様

海外姉妹都市交流および国内都市間交流についての申し入れ

日本共産党金沢市議員団

森尾嘉昭

広田美代

山下明希

能登半島地震から10カ月が経ちましたが、大雨被害もあり未だ多くの県民、市民が不安定な生活を送っています。また、物価高騰も深刻さを増し、帝国データバンクの発表では、先月10月の食品値上げは今年最多の2924品目となり、11月も値上げは続いています。毎月勤労統計調査の速報値で、9月の働く人1人当たりの現金給与の総額は、前の年の同じ月と比べて2.8%増えたものの、物価の上昇に賃金の伸びが追いつかず、実質賃金は2か月連続でマイナスとなりました。災害と長引く物価高騰が市民生活に深刻な影響を与え、私たちのもとにお声や相談が寄せられています。

そんな中、金沢市議会では海外姉妹都市等の交流について計画を見直しました。2026年度予定のイルクーツク市への訪問を中止する代わりに、イルクーツク訪問を予定していた議員15名を台南・台中、全州へ再度割り当てるというものです。この計画の予算は4年間で4000万円にものぼります。

私たち市議員団は従来から、市民生活をかんがみ、海外訪問は辞退をしてきましたが、代表者会議の中でも指摘しました通り、この災害、物価高騰などによる市民生活の現状から、計画変更ではなく中止を求めます。

また、国内の都市間交流についても従来から必要最低限を求めてきており、市民生活にかんがみ、今年度の訪問は辞退をいたします。

私は、日本共産党市議員団を代表して、議会議案第11号 北陸新幹線の大阪までの早期全線整備を求める決議に対し、反対討論を行います。

北陸新幹線延伸計画は、政府が、敦賀から大阪間の小浜・京都ルートを打ち出し、その実現をめざしてきたものです。しかし、いまだ見通しすらたっていません。

この計画には、大きな問題が明らかとなってきています。

第1に、莫大な建設事業費と工期が長期間にわたることです。

最大5兆3千億円と、当初の2.5倍となっています。これにより、費用対効果は、1を下回ることが予想されます。これによって、新幹線建設の着工条件の一つがクリアーできなくなります。

工期は最長で28年と当初より13年長くなります。来年着工したとしても完成は2050年代となります。

第2に、京都のまちと自然環境を壊す恐れがあることです。計画案では、敦賀から新大阪まで140キロの8割がトンネルとなっています。京都市内を深さ20mから50mにトンネルが縦断することなり、地下水や河川への影響、発生する土砂の処理対策など環境への影響です。

京都府民からは、「再検討、中止すべき」との声が世論調査で6割にも達しています。

第3に、大都市への一極集中により、地方との格差を一掃広げることです。大きな電力を消費する高速鉄道網は、再エネルギー・省エネにも逆行します。

以上の点から、政府が進めている北陸新幹線延伸計画は破綻し、中止する以外ありません。

ところが、別のルートを模索するよう主張があります。米原ルートと言われるものです。国の方針ではないうえに、関係する自治体での検討すらされていないもので、実行性を伴う計画にもなっていません。

この決議は、すでに実行性が問われる事態となっている小浜・京都ルートを推し進めるわけにもいかず、かといって、政府が進めている小浜・京都ルートとは全く異なる米原ルートを提唱するものでもなく、結局「一日も早い北陸新幹線の大阪までの全線整備を強く求める」としています。

北陸新幹線は敦賀まで建設されましたが、サンダーバードの運行区間が縮小され、利便性が大きく後退しています。新幹線建設を優先し、住民の足となる在来線を切り捨てるという財界優先の鉄道運営を進めてきた政治に厳しい批判の声が広がっています。

もはや北陸新幹線延伸計画は見通しすら立たず、やめるべきです。

わが党は、鉄道を地域経済と住民生活を支える大切な基盤と位置づけ、その再生を目指します。在来線の強化や南海トラフ大地震が懸念される中、既存の新幹線、在来線などの耐震化を行うこと。そして、地域公共交通の整備・充実こそすべきです。 よって、この決議案に反対であることを明らかにし、討論を終わります。

私は、日本共産党 市議員団を代表して、議会議案第16号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書について、提案理由説明を行います。

1979年、国連はあらゆる分野において女性に対する差別を撤廃し、女性に対して男性と平等の権利を保障するための女性差別撤廃条約を採択し、日本は1985年に同条約を批准しました。

女性差別撤廃条約の制定から20年が経過した1999年に、条約の実効性を強化し、女性が抱える問題を解決するため、あらたに条約の選択議定書が国連で採択されました。現在、女性差別撤廃条約批准国189か国のうち、115か国で選択議定書が批准されていますが、日本はいまだ批准にいたっていません。

選択議定書は、「個人通報制度」と「調査制度」の2つの手続きを定めています。

「個人通報制度」とは、条約で保障する権利を侵害された個人や集団が、国内の救済手続きを尽くしたが解決しなかった場合、女性差別撤廃委員会に通報して救済を申し立てることができる制度です。

「調査制度」とは、女性差別撤廃委員会が、条約に定める権利の重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を受け取った場合、その国の協力のもとで調査し、国に調査結果を意見・勧告とともに送付する制度です。

選択議定書を批准することによって、国際的な人権基準に基づき、女性の人権侵害の救済と人権の保障をさらに強化し、ジェンダー平等社会の形成の促進につながります。

長年にわたる男女間の賃金格差や、ジェンダー格差がある結婚後の夫婦同姓の強制、管理職や政治家など意思決定の場における女性参画など、日本の現状はジェンダーギャップ指数2024において146か国中118位、G7主要7か国では最下位、東アジア・太平洋地域でも18か国中17位という低い順位にも表れており、選択議定書の批准はこの現状を変える重要な第一歩です。すでに早期批准を求める意見書を可決した地方議会は、278議会に広がっています。

国においても、男女共同参画社会基本法に基づく「第5次男女共同参画基本計画」のなかで、「女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としています。

この意見書は、国に対して、本年10月に女性差別撤廃委員会による日本報告審議を前に、女性に対する差別を撤廃し、男女平等社会を実現するため、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准するよう強く求めるものです。

議員各位のご賛同をお願いしまして、提案理由説明といたします。

私は日本共産党市議員団を代表して、反対討論を行います。

私どもは、今議会上程されました議案22件のうち、議案第23号令和6年度金沢市一般会計補正予算(第2号)および議案第30号金沢市国民健康保険条例の一部改正についての2件に反対です。

まず議案第23号の補正予算についての反対理由は3つあります。

ひとつめは、企業立地促進費の本社機能強化促進企業立地助成金1480万円についてです。これは東京から地方へ本社機能を移転したり集約したりするとして、一部の大手企業に利便を図るものとなっています。東京など大都市と地方との格差が是正されるどころか、ますます広がっています。一部の大企業ではなく、地域経済を支える中小企業への支援策こそ強化すべきです。

ふたつめは、金沢テクノパーク企業立地助成金5000万円についてです。これは以前売却した企業に対する助成です。

先端産業を誘致するとして森本地区に金沢テクノパークが総事業費295億円で造成されました。平成4年3月に開発造成工事が始まってから32年が経過した現在、今議会に提案された通りようやく誘致が完了しようとしています。これら誘致のためにこれまで様々な利便が図られ、今回の企業立地助成金もそのひとつです。他の工業用地の場合、立地助成金は最大3億円ですが、金沢テクノパークは5億円となっています。雇用助成金もほかの工業用地では一人20万円、上限が4000万円ですが、金沢テクノパークでは一人50万円、上限が1億円となっています。金沢テクノパークへ立地する企業は大企業や大手企業であり、一部の大手企業ではなく、中小企業への支援策こそ必要です。

3つ目は、PFI方式による公共施設照明のLED化事業の債務負担41億円についてです。

PFI方式とは民間の資金と経営能力・技術力を活用し公共施設等の整備や維持管理・運営を行うものとされています。今回本市では脱炭素化を推進するとしてPFI方式により、本市公共施設のおよそ半数の照明を一斉にLEDに変え管理していく事業を10年間にわたって民間に任せるというものです。

初期費用もかからずコストも下げられると言われていますが、PFI方式にはリスクもあります。民間事業者が利益を追求することでサービス内容が低下すること。管理運営も民間が主体となるため公共性が後退すること。長期契約であるため、市場の変化や災害時の対応、事業者自体の倒産や合併など、環境の変化に対応できるのか不確定であり、市民のための公共施設管理にはそぐわないため反対です。

議案第30号 金沢市国民健康保険条例の一部改正についてです。これは国民健康保険法の一部改正により12月2日から現行の被保険者証の発行を終了し、マイナ保険証に一本化することに伴うものです。この8月に実施された地方紙18社によるマイナ保険証に関する合同アンケートの結果は、保険証廃止の政府方針に対して最も多い選択肢が「現行の保険証を残してマイナ保険証の導入をやめる」が42%、つぎは「現行の保険証を残して選択制に」が39.8%と現行の保険証を残してというご意見が81.8%にのぼり、一方「マイナ保険証への一本化を支持する」は18.3%にすぎません。

保険証廃止に対し、国民の不安や疑問はいまだ払しょくされておらず、理解と合意は得られていません。本市もふくめ保険者への負担も増大します。

あくまでマイナ保険証の取得や使用は任意です。現行の保険証は存続させるべきであり、この条例改正に反対です。

以上で、討論を終わります。

-山下議員

質問の機会を得ましたので、日本共産党 市議員団の一員として、質問いたします。

最初の質問は、こどもの声をきく取り組みについてです。能登半島地震発災から8か月が経過をしました。避難所の閉鎖や様々な支援制度の終了が伝わる中で、能登地域でもここ金沢市内でも、避難生活を余儀なくされている方々が日常生活を取り戻すための支援は引き続き取り組む必要があると考えます。能登から避難している小学生の保護者から、大きな地震の経験と避難生活の中で、おとなも子どもも、まだ心身ともに日常に戻れない状況にあることもお聞きしています。「同じ避難者が集まって遊んだり話したりできる場所がほしい」という要望もありました。子どもの居場所づくりに取り組む市内の団体の中には、コロナ禍も活動を継続してきており、また1月の地震直後、NPO団体が「子どもの日常を一日も早く取り戻すために」と真っ先に被災地で子どもの居場所の運営を開始したことをみても、子どもが安心安全に、子どもらしくいられる居場所の役割と重要性が改めて認識されています。2023年4月「こども基本法」が施行され、子どもの権利条約の原則を取り込み、「意見表明権の尊重」や「子どもの最善の利益の優先的考慮」が示されたことは大変重要です。そして同年12月には「こどもの居場所づくりに関する指針」が策定されました。「こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声をききながら、 居場所づくりを進めることが重要である」と示されています。そこで金沢市は、子どもの居場所づくりについて、その重要性をどのように捉え取り組んでいるのか、また自治体として基本方針など策定する計画があるのか、うかがいます。

-村山市長

子どもの孤独・孤立を防ぎ、すこやかな成長を促すうえで、学校や家庭のほかに子どもが安全で安心して過ごすことができる居場所づくりを進めていくことが重要であると認識しております。本市では令和5年度から、こども食堂の運営や学習支援教室など、地域の身近な場所で居場所づくりを行う団体を支援しておりますほか、地区児童館や児童クラブにおいても、地域の特色を生かし様々な体験活動等を通じて、子どもの健全育成に取り組んでおります。ご指摘の個別の基本方針を定めることまでは考えておりませんが、こうした事業も通じまして、今般、未来共創計画の主要事業の中に子どもの居場所づくりの推進を盛り込んだところであります。

-山下議員

子どもがありのままでいられる居場所づくりに重要なのは、子どもたちの日常の生活の中で、子どもの声が受け止められる環境をつくることにあります。すでに地域に存在する、子どもたちの実情に応じた多種多様な居場所づくりへのさらなる支援や、今おっしゃいました公的な社会資源、その居場所への活用についてもぜひ検討を求めたいと思います。

次に、学びの多様化学校の設置についてですが、不登校児童生徒の実態に配慮して、特別の教育課程を編成して教育を実施する学びの多様化学校の設置検討委員会が今年度設置され、これまで2回検討委員会が開催されています。10月に開かれる3回目の委員会で答申案が検討され、提出された答申をもとに教育委員会議において、金沢市における学びの多様化学校を設置するかどうかを審議するということです。こども基本法第11条には「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」とあります。そこで、学びの多様化学校設置検討委員会において、子どもの意見を聞く機会があったのか、子どもの意見を尊重した委員会の議論になっていたのかお聞かせください。

-野口教育長

学びの多様化学校設置検討委員会は、学びにアクセスできない児童生徒への社会的自立を目指した支援のために、学びの多様化学校を設置することの必要性について検討することを目的として設置をいたしております。検討委員会におきましては、国の動向や本市の不登校の状況をよくご存じの有識者をはじめ、不登校対策や教育相談に詳しい小中学校の校長先生、直接不登校児童生徒やその保護者と関わっていらっしゃるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、そして不登校支援団体の関係者等の方々に委員として就任いただいておりました。現在の学校や家庭での子どもたちの実情を踏まえ、子どもの思いを反映した議論を行っておられると捉えております。

-山下議員

2回目の検討委員会では、不登校支援の選択肢が増えるという観点からも設置することが望ましいという議論がされていました。答申が教育委員会に出されたのち、子どもの声、とくに当事者である不登校児童生徒、その保護者の声を聞くことは必要だと考えます。そうした機会の設定を求めますが、いかがですか。

-野口教育長

8月に開催いたしました第2回目の学びの多様化学校設置検討委員会におきましては、本市に学びの多様化学校を設置する場合の検討課題の中に、本市における不登校の実態や実情を把握したうえで、子どもの視点を持って学習内容等を検討していく必要があるという意見が出されております。不登校児童・生徒やその保護者の意見を聞く機会につきましては、すでに学びの多様化学校が設置されている自治体において行われた例もあるということをお伺いしており、そうした自治体での取り組みにつきまして参考にしながら研究してまいりたいと思っております。

-山下議員

ぜひそういう機会を設けていただきたいというふうに思います。子ども自身もやはり「こんな学校に通いたい」という願いを強く持っていると思います。子どもが学校の主人公として、ひとりの人間として尊重され、子どもたちが自由に気持ちや思いを伝えられるような、そういうことを大人がサポートしていく、そしてその声を受け止めて進めていくということを求めたいと思います。

国民健康保険についておたずねします。物価高騰が長引く中で、国民健康保険料が家計を圧迫しています。同じ年収の会社員が支払う健康保険料に比べて、国民健康保険料は2倍も高いのが実態です。加入者の高齢化や貧困化が進むなかで、保険料を引き下げるあらゆる努力が尽くされる必要があるのではないでしょうか。国民健康保険法第1条には「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする」とあります。国民健康保険は「社会保障だ」という視点が欠けることがあってはなりません。課題が山積する国民健康保険制度のもとであっても、いかにして市民の健康と受療権を守っていくのか、保険者としての役割をどのようにお考えか、うかがいます。

-村山市長

国民健康保険制度は、他の医療保険に加入されていないすべての方を対象としているなど、国民皆保険の基盤としてこれまでも重要な役割を担ってまいりました。保険者として今後も市民が健康でかつ安心して医療が受けられるよう、健全な運営に努めてまいりたいと存じます。

-山下議員

ぜひ、市民の健康といのちを守る、そうした取り組みを引き続きお願いいたします。

次に、現行の健康保険証の新規発行終了とマイナ保険証についておたずねします。厚生労働省は8月30日に、健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一本化する省令改定案のパブリックコメントの結果を公表しました。約1か月間意見を募集したところ、合計5万3028件の意見が寄せられています。厚労省は賛否の内訳は明らかにしていませんが、意見の中には「個人情報が漏洩するのではないか」「カードリーダーの受付で、医療機関窓口の負担が増えている」「資格確認書の発行のために、現行の被保険者証を残せば生じないコストがかかる」など、保険証の廃止やマイナ保険証に対する不安の声が多く見られました。実際、私たちのもとにも「マイナ保険証にしないと受診ができなくなるのか?」など、心配する声が数多く届いています。国は、国民の反対する声も聞かずに、12月2日から健康保険証の新規発行を終了しようとしています。私たちは引き続き健康保険証を残すことを求めていきますが、一方で今、市民の皆さんの不安に対しても丁寧な説明が必要だと考えます。国民の理解と合意が得られてない施策に自治体もたいへん翻弄されている状況ですが、現状を真摯におこたえいただくことを求めます。まずは市長、国は、健康保険証の新規発行をせず、マイナンバーカードと健康保険証を一本化するとしていますが、マイナ保険証の取得は強制なのか、うかがいます。

-山下市民局長

マイナ保険証の取得につきましては任意であり、強制ではございません。

-山下議員

マイナ保険証の取得は強制ではないんです。任意の制度を普及するために、保険証を廃止することはまったく道理がありません。マイナンバーカードを取得することも、保険証を紐づけることも、マイナ保険証を使用することも、強制ではなく任意だということを改めて周知していただきたいと思います。

一方で、マイナンバーカードを取得しない方の不安のひとつは、健康保険証が廃止されることで、身分証明するものがなくなってしまうのではないかという不安です。健康保険証にかわって「資格確認書」が交付されることになっています。「資格確認書」が健康保険証と同様に、保険年金課の窓口で身分証明書として使用できるよう求めますが、いかがですか。

-山下市民局長

資格確認書につきましては、本人確認書類として使用することができます。

-山下議員

そして、受診といっても医療機関での診療だけではありません。訪問診療や訪問看護など、在宅での診療の際、マイナ保険証はどのように確認されるのかうかがいます。

-山下市民局長

在宅等での診療におきましては、携帯端末とオンライン上のシステム、これを活用いたしまして資格確認を行うこととなっております。

-山下議員

マイナンバーカードと健康保険証の一本化で最大の問題は、無保険扱いを生み出すのではないかという点です。マイナンバーカードには電子証明書の5年という有効期限があります。有効期限に気づかず更新しなかった場合、無保険にならない対応が考えられているのか、お聞かせください。

-山下市民局長

電子証明書の有効期限が切れた場合であっても、無保険になることはございません。期限が切れた3か月間は、引き続きマイナ保険証としての利用が可能でございます。なお、3か月が経過した時点で資格確認書を発行することとなっております。

-山下議員

では保険証を紛失した場合、国保の健康保険証はその場で発行ができますが、マイナンバーカードは再発行までに1か月程度かかるときいています。マイナンバーカードを再発行している期間は無保険扱いにならないのですか。

-山下市民局長

マイナンバーカードを紛失した場合であっても、現行保険証と同様に無保険になることはございません。

-山下議員

こうした更新や紛失の不安から、保険証の紐づけを解除したいという方もなかにはいらっしゃいます。一度紐づけると解除できないと言われていましたが、現状どうなっているのかお聞かせください。

-山下市民局長

現在、登録後の解除はできないこととなっておりますが、国からはマイナ保険証の利用登録が任意の手続きであることを踏まえまして、本年の10月を目途に資格確認書の申請を条件としたうえで、解除を希望する方が手続きできるように現在システム改修を行っていると聞いております。

-山下議員

厚労省は、マイナ保険証を利用するメリットのひとつに、医療費が20円節約でき、自己負担も安くなると宣伝しています。しかし政府は国会で、マイナンバーカードを所持しなくても不利益を被らないと答弁してきています。マイナンバーカードの所持は任意で、マイナ保険証の使用も任意にも関わらず、保険証が違うだけで医療を受ける権利に不平等が生じるということは許されません。また、より良い医療を受けることができるとも宣伝していますが、はたしてそうでしょうか。受診する医療機関で過去の医療情報を提供すると同意すれば、投薬や検査など過去の履歴全てを受診医療機関で確認することができるといいますが、レセプトの関係で1か月もしくは2か月近く直近の情報は確認ができません。そして問題は、こうした直近の履歴が確認できないことだけではなく、提供する情報を本人が選択できないということです。マイナ保険証の場合、本人が望まない情報まで提供されることになります。そして必要性関連性を説明されないまま同意を求められることも問題です。

新規発行停止の施行日が近づいている中で、国は丁寧に説明すると言っていますが、丁寧な説明も運用もしてこなかったから、今の国民のみなさん、市民のみなさんの不安の状況があると考えます。無保険状態をつくらず、市民の受療権を保障するよう、本市の責任として全庁で取り組む必要があるのではないでしょうか。これまでも国からの情報が錯そうしています。正しい情報を迅速に、わかりやすく市民に周知していくことを求めますが、いかがですか。

-山下市民局長

本市ではこれまでも、納入通知書や保険証を発行する際に、本年12月2日をもって現行保険証が廃止されること、マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードは持っているが健康保険証利用登録を行っていない方には、資格証明書を発行することなどの制度改正の内容を記載したチラシを同封するとともに、市ホームページ等を活用した広報活動を行っているところでございます。引き続きわかりやすい周知に努めてまいります。

-山下議員

7月末に届いたそうした市の広報を見ても、やはり正しくみなさんに伝わっていないという状況がありますので、ぜひわかりやすく市民への周知を引き続きお願いをいたします。

こうした利用者や医療機関等に負担を押し付ける、こんな強引なやり方では市民の健康といのちが守れません。マイナカードと健康保険証の一本化は中止し、現行の健康保険証を残すべきと、保険者として国に強く求めるべきではないですか。市長、答弁をお願いします。

-村山市長

マイナ保険証を利用することによりまして、診療時には過去の検診結果や薬剤情報が共有できます。そして適切な医療に繋がる、そうした市民の利便性が高まると考えております。改めて国に対して現行の保険証の存続を求めていくということは考えておりません。

-山下議員

今行われている自民党総裁選で、一部の候補者からは「保険証廃止の先延ばし」の声がでています。国民の理解を得ていない、批判が強いことの表われではないでしょうか。健康保険証を残すことを再度求めて次の質問にうつります。

新型コロナウイルス感染症の対応について、おたずねします。

まずは、公費補助についてです。新型コロナウイルス感染症は、昨年5月に「5類感染症」へ移行した後も、新株に置き換わりながら全国的に感染拡大の波がおきています。今年も6月以降、感染者数が急激に増加し、夏休みの期間を含め第11波とも言われました。医療ひっ迫、医療崩壊を防ぐためには、感染拡大や重症化をおさえることが必要です。

10月から新型コロナウイルス感染症の定期接種が開始されます。対象者は65歳以上もしくは60歳から65歳未満の心臓・腎臓・呼吸器等に重度の障害を持つ方と限定されますが、対象の方も、また定期接種は対象外ではあるけど、任意でワクチン接種を希望される方が、経済的負担から接種をあきらめることのないように、ワクチン接種費用の負担軽減を求めますが、いかがですか。

-村山市長

新型コロナウイルスワクチンの定期接種については、65歳以上の方や、60歳以上65歳未満の方で心臓等に重度の障害がある方を対象にしております。また他の予防接種に比べて接種費用が高額になることから、国では今年度1回あたりの接種について8300円を助成し、自己負担額が7000円程度となるように措置をしております。本市ではさらなる負担軽減を行い、接種1回あたりの自己負担額を2300円といたしましたほか、生活保護を受給されている方や一定の所得以下の方についてはその自己負担額を免除することとしております。重症化リスクの高い高齢者等が今回の定期接種の対象となっております。定期接種対象者以外の方の負担軽減については考えておりません。

-山下議員

ワクチンの有効性や安全性については、やはり不安に思われる方もいますので、新たな知見も含めて情報提供を行い市民の疑問にこたえることと、また副反応についての原因究明と被害者救済に努めることも国に対してぜひ求めていっていただきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症のラゲブリオやパキロビッドなど治療薬は、窓口3割負担の方の場合、一回の処方で約3万円程度の負担がかかります。インフルエンザの抗ウイルス薬と比較しても非常に高額になっています。また、コロナの検査も有料になっているため、現に受診控えがあり、受診しても検査を受けない、治療薬の処方を断る状況があると聞いています。感染拡大や重症化を防ぐためには、検査が受けやすい、治療薬の処方が受けやすいという環境が必要ではないでしょうか。コロナの検査や治療薬などの自己負担に対しても、負担軽減の助成を国に求めるとともに、市としても助成を行うよう求めますが、見解を伺います。

-村山市長

国においては、新型コロナウイルス感染症の5類移行によりまして、他の疾病との公平性をふまえ、検査及び外来治療費については令和5年5月7日で、治療薬及び入院医療費については令和6年3月末で、それぞれ公費支援を終了したものであります。本市もこれまで国の方針に基づき対策を講じてきたところであります。国に公費支援を求めることや、本市が独自で支援を調整することについては考えてはおりません。

-山下議員

次に医療機関や福祉事業所等への支援についておたずねします。新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行してからも、医療機関は発熱外来を設け、コロナ陽性者の受け入れと治療にあたり、日々懸命な努力が続けられています。介護施設や障害者施設なども同様に感染症対策を継続しているのが現状です。5類移行後は感染症対策に対する財政的支援がなくなり、厳しい経営状況にあることも聞いています。医療機関や福祉事業所等に新型コロナウイルス感染症対策へのさらなる財政支援を国に求め、あわせて市としても財政支援を行うよう求めますが、いかがですか。

-村山市長

国では令和6年度の診療報酬改定、あるいは介護報酬等の改定の中で、新型コロナウイルスを含む感染症対策についての加算を新設するなど、医療機関や介護施設、障害者者施設への対応を措置しております。本市として国にさらなる財政支援を求めることや、単独で支援することは考えてはおりません。

-山下議員

コロナを含む感染症を対象とした恒常的な対策へと見直した上での報酬改定や加算だというふうに思いますが、全ての施設で加算が取れているわけではなく、通所系や訪問系については加算すらありません。医療機関や福祉事業所の現場の状況を市としてもしっかり把握したうえで、今後のさらなる財政支援を行うことを求めて、次の質問にうつります。

最後に、市営住宅についてです。住まいは人権といわれなかで、住宅のセーフティーネットとしての役割を担う市営住宅ですが、入居にあたっての実情に応じた運用を求めて数点質問いたします。

まず入居募集と整備についてです。本市の市営住宅の現況は、今年4月現在で3,381戸あり、そのうち入居戸数が2,431戸、政策空き家は374戸、空き家は576戸となっています。市営住宅の募集については、年3回の定期募集と、随時募集があります。この間の定期募集では10~20数戸、直近の今年8月の随時募集では35戸の募集戸数となっています。純粋な空き家が500戸以上ありますが、募集戸数が少ない理由をお聞かせください。

-高木都市整備局長

定期募集につきましては年3回行っておりまして、比較的新しく設備の整った棟については応募倍率は高いものの、その他の棟につきましては応募倍率は低くなっております。随時募集につきましても通年で行っておりますが、応募倍率は低い状況でございます。加えまして入居希望者は高齢者が多いということもありまして、3階以上への応募者は減少しております。これらのことから、現時点では需要が見込めない住戸の募集を控えているという状況でございます。

-山下議員

昨年 3回行われた定期募集では、42戸の募集に67件の申し込みがあり、倍率は1.6倍。一方随時募集では、1年間で102戸の募集に67件の申込みで、倍率は0.66倍だったということです。随時募集の応募が少ない理由をどのように捉えていますか。

-高木都市整備局長

応募者が少ない原因としまして、交通の便が悪い郊外にあることや、老朽化が進んでいるなどことが考えられますほか、民間賃貸住宅の水準が向上したことも要因であると推測をしております。

-山下議員

いくつか募集の戸数の状況を見ましても、やっぱりエレベーターがないとか、お風呂の整備がされていないというのが随時募集の中に多く見られます。必要な方に住居を提供するには、そうした整備が欠かせないというふうに思います。実際に入居を希望している方は、定期募集を待つしかない状況にあります。随時募集の中でも、エレベーターがあり、浴室の整備が完了している住戸を増やして募集することを求めますが、いかがですか。

-高木都市整備局長

浴室等の整備が整っている空き住戸につきましては、すみやかに募集を行っておりますが、その他の空き住戸につきましては計画的な浴室改善事業等によって住環境の向上を図りながら募集していくこととしております。

-山下議員

全住宅3,381戸のうち、エレベーターのない棟の住戸数は2,251戸あります。エレベーターの有無で入居率をみると、エレベーター有では81%、無では67%となっています。これから年数がたてば、この差が開いていくことは想像に難しくないと思います。現在、市営住宅の再整備計画は、2017年につくられた「緑住宅再整備計画」のもとですすんでいますが、今後、公営住宅の役割をしっかりと果たしていくためにも、地域の課題やニーズを組んだ市営住宅の基本方針と、全市的な再整備計画の作成が必要だと考えますが、見解をうかがいます。

-村山市長

市営住宅については金沢市住生活基本計画に基づいてセーフティーネットとしての役割を担うため、適正に管理を行っているところであります。改修等の整備に関しては耐震化されていない7棟については今後建て替えを進め、令和13年度に全て耐震基準を満たす予定であります。また老朽化した建物については計画的な修繕や設備更新を行っているところであります。今後は建物の状況を考慮しながら市営住宅の整備方針を策定していきたいと考えております。

-山下議員

空き家の状況を見ても、エレベーターがなくて4階の棟はほとんど上の方は空き家になっているという状況です。そういうことも含めて、空き家が出ないような市営住宅の計画ということが必要かと思いますので、ぜひ検討をお願いいたします。

連帯保証人について伺います。私たち会派は、市営住宅の連帯保証人の廃止について、これまでも本会議や委員会で求めてきました。連帯保証人の確保が困難なことを理由に入居を諦めざるをえないことがあってはなりません。2018年には国土交通省が公営住宅の入居に保証人を求めない方針を打ち出しています。しかし金沢市はまだ市営住宅の入居に原則、連帯保証人が必要です。市長が認めたものについては免除がされると条例にありますが、免除対象者の具体的な記載がありません。保証人がいなくても入居は可能だという具体的な周知を市民に対して行うよう昨年1月の建設企業常任委員会で求め、局長からは「周知については色々な方法があると思うので検討の中で考えていきたい」と答弁がありました。その後改善があったのかお聞きします。

-高木都市整備局長

連帯保証人は市営住宅の管理上必要となる債務保証のほか、緊急時の連絡先や死亡退去時の財産整理などの役割を担っておりますので、親族や知人など、身近な関係者が死亡されていたり音信不通であるなど、特別な事情がある方に限り、連帯保証人を要しないとしておりまして、入居案内のパンフレット、市のホームページで周知をしているところでございます。

-山下議員

国土交通省の「公営住宅への入居に際しての保証人の取扱い等に関する調査(R5.4.1時点)」によると、公営住宅の入居に際して、保証人を求めない都道府県は21あり全体の44.7%、政令市では17市あり85%、中核市でも28市45.2%が連帯保証人を求めていません。先行自治体の取り組みを研究しながら、ぜひ連帯保証人の廃止に取り組むことを改めて求めますが、見解を伺います。

-高木都市整備局長

繰り返しになりますけれども、連帯保証人は債務保証のほか、緊急時の連絡先や死亡退去時の財産整理など、市営住宅の管理上必要な役割を担っておりますことから、現在のところは連帯保証人制度の廃止は考えておりません。

山下議員

令和2年から実際に中核市でも連帯保証人を設けずに運用している自治体はありますので、ぜひそうした自治体のことも研究しながら連帯保証人の廃止という方向でぜひ進めていただきたいと思います。

最後に、改築に伴う入居者の転居についてお聞きします。現在、緑住宅の一部で耐震化にともなう改築が予定されており、入居者には4月に説明会が行われ、12月末までに転居するよう通知がされました。私たちのところに、転居費用が工面できないという相談が寄せられています。移転に対しては公費負担があると聞いていますが、どの段階で支払われるのかお聞かせください。

-高木都市整備局長

市営住宅の建て替えやリニューアルなどの事業を円滑に実施するため、住み替えの引っ越し費用等を移転保障費としてお支払いをしております。入居者が旧住宅から仮住宅への移転を完了して、市へ移転完了届を提出していただいたあと、市が移転事実の確認を行いまして支払いを行っております。

-山下議員

ほとんどの引っ越し業者は、国土交通省の「標準引越運送約款」にのっとり、費用の支払いを引っ越し作業の開始前としています。タイミングの違いはあるにしても、引っ越しの当日支払いがほとんどです。引っ越し業者への支払いにまとまったお金が工面できないから皆さん困っておられるわけで、完了届を出した後からの補償費の支払いでは困っている方には間にあいません。他の自治体には「必要があると市長が認めたときは、移転完了前においても移転補償の支払いを行うことができる」と移転補償に関する要綱の中で示しているところもあります。転居を余儀なくされる入居者のみなさんが、経済的な不安なく転居の準備を行えるように、市として検査完了前でも補償の支払いをするなど対応を求めますが、いかがですか。

-高木都市整備局長

移転先に給湯設備がない場合は入居者が使用している給湯設備、あるいは市所有の給湯設備を市の費用負担で移設をしているところでございます。また、引越し等の費用につきまして、金沢市社会福祉協議会が行っております生活福祉資金貸付制度の利用を案内しておりまして、引き続き入居者の方が不安を感じないよう丁寧に対応してまいります。

-山下議員

他自治体は市長の裁量で、検査完了前でも移転費用を支払っているわけです。市長の見解を伺います。

-村山市長

ただ今、担当局長が申し上げた通りです。

-山下議員

金沢市が、ぜひこうした困っている方の実情に応じた対応を強く求めて、私のすべての質問を終わります。

-森尾議員

私は、日本共産党市議員団の一人として質問します。

最初の質問は、米の品薄状況と価格高騰への対策についてです。

今、店頭では米が品切れか品薄状態で、市民もお店も悲鳴の声が上がっています。金沢市内のスーパーでは「お米は、一家族一点限りでお願いします」との張り紙がはられ、品物によっては売り切れ状態となっています。坂本農水相は、こうした事態にも関わらず「新米が月内に出回り、品薄は順次回復する」と述べ、政府はなんらの対策もしようとしていません。店頭に十分なお米が出回るよう緊急対策が求められています。市長。国や県をはじめ関係機関に対し、必要な手立てを講ずるよう求める考えはないか伺います。

-村山市長

米の流通に関しては、国において出荷・在庫等の状況を把握し、関係団体への働きかけや情報発信をしていくこととしておりますので、市としてはその状況を注視してまいります。

-森尾議員

去る8月23日、わが党国会議員団が政府に対し、緊急対策についての申し入れを行いました。この中で、今回の事態は「安定して十分な生産量を確保し、価格保障・所得補償によって農家の収入を支えるという、多くの国々でおこなわれている政策をとっていれば防げた事態」と指摘し、「かつて1000万㌧以上あった米の生産量は661万㌧にまで減少し、今年は需要量が上回ったため、民間の在庫量が6月末時点で156万㌧と過去最低水準となった」と指摘しました。1ヶ月の消費量は50万トンから60万トンですから、米が不足する水準となっています。そして申し入れとして、政府として実態・実情を把握し関係者の声を聞くこと。農家と米の小売業者への支援、フードバンク・こども食堂への備蓄米の支給制度の充実などを求めました。市長。農協や農家、米の小売業者の実情をお聞きし、実態を把握することが求められています。見解を伺います。

-紙谷農林水産局長

米が品薄になっている状況につきまして、国は6年産米の生育が全国的に順調に進んでおり、順次回復していくと見込んでおりますことから、今のところ市として実情を把握する必要はないと考えています。

-森尾議員

県内産の「ゆめみずほ」の新米が販売されています。10キロ当たり、昨年は3500円でしたが、今年は4580円と1080円の値上がりとなっています。消費者だけでなく、米の小売業者にも影響をもたらしています。コメ価格の安定した供給が図られるよう政府に求めると共に、米の小売業者に対して資金確保のために融資や支援策を講ずるよう求めたいと思います。見解を伺います。

-村山市長

本市の施策についてでありますが、これまでも米の小売業者も含めて物価高騰の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するため、融資制度に物価高騰対策分を創設するとともに、中小企業小規模事業者総合応援窓口において事業者からの融資制度等に対する相談に対応してきたところでございます。こうした支援の仕組みを活用いただけるということですので、現時点では新たな支援策を講ずることは考えておりません。

-森尾議員

第二に、能登半島地震にともなう粟崎地区での液状化と浸水被害対策について伺います。

今議会の補正予算において、液状化被害を受けた粟崎地区の復旧工法を検証するために、1億2200万円が盛り込まれました。そこで、先に行われた15ヵ所のボーリング調査の結果について明らかにしていただきたいと思います。

-ヤマザキ危機管理監

粟崎地内の15か所で実施しておりますボーリング調査につきましては、現在調査を概ね終了しておりまして、現在順次分析を行っているところでございます。今後はその結果をもとに、液状化の判定を行い、今後の対策工法に反映させてまいります。

-森尾議員

今後の対策として「地下水位低下工法」による対策を実施するとしていますが、今後どのような復旧に向けた取り組みが行われるのか、明らかにしていただきたいと思います。

-村山市長

粟崎地区の地形や土質の両面から、地下水位を低下させるという工法が復旧に向けて最も効果的と考えております。この工法が周辺住宅・周辺宅地に与える影響などを確認するために、粟崎小学校の敷地の一部を利用して動態観測を行う実証実験を行うこととしてございます。こうした実証実験の結果から得られたものをもとに、最良の復旧工法を選定したいと存じます。

-森尾議員

住民からは不安の声が寄せられています。液状化対策はどのような手順で行われるのか。どの程度の期間がかかるのか。そして、液状化対策は公費で行われるのか。こうした点についての見解を伺います。

-村山市長

粟崎地区の液状化対策につきましては、将来の液状化リスクを低減させるため、国の宅地液状化防止事業を活用しまして、公費にて対策工事を行う予定であります。今後、地域住民の方々との合意形成を図りながら最良の復旧工法を選定したうえで、明年度に実施設計を行い、令和8年度から本格的な工事に取り掛かりたいと存じます。

-森尾議員

今議会の追加議案の中で、宅地等の復旧にかかる支援の拡充が打ち出されました。対象や補助金額、申請期間などについて明らかにしていただきたいと思います。

-村山市長

被災宅地等復旧支援事業につきましては、能登半島地震により被害を受けた宅地の地盤改良や、住宅基礎の沈下・傾斜等の修復を支援するものであります。今回県から示された、能登半島地震復興基金の枠配分を活用して、補助率を3分の2から6分の5に、また補助限度額は958万3千円に引き上げまして、被災者の負担軽減を図ります。引き続き、被災者に寄り添った対応に努めていくため、宅地復旧の進捗が見通せるまでの間は、期限を設定せずに申請を受け付けたいと存じます。

-森尾議員

大野川護岸沿いの水管橋(すいかんきょう)から新川橋(あらかわばし)に至る粟崎地区の10数軒で浸水被害が発生しています。隣接する金沢市が管理する木谷(きや)公園にも影響が及んでいます。浸水被害が発生したのは、護岸の地盤沈下と今回の地震によるものです。市として実情調査を行うと共に、河川管理者である県に対して早急に護岸の改良を行うよう求めていただきたいと思います。市長の見解を伺います。

-高木都市整備局長

木谷公園に隣接する大野川では、管理用通路が20センチ程度沈下して浸水被害を受けたことから、先般、河川管理者であります石川県に対して周辺の管理用通路の被害状況の確認と、早期の改修を求めたところでございます。なお県からは、明年度以降、改修工事に着手する予定であるとお聞きをしております。また管理用通路沿いの宅地につきましては、亀裂が入ったり建物が傾くなどの被害があったことは把握しておりまして、復旧に当たりましては被災宅地等復旧支援制度など補助制度の利用を促してまいります。

-森尾議員

第三に、金沢市中央卸売市場の現在地建て替えについて伺います。

昨年令和5年1月、この市場再整備基本計画が明らかにされ、現在地建て替えの方針が打ち出されました。この計画に基づき、基本設計、実施設計と具体化されるとしています。そこで、この基本設計は、計画通りこの9月中に市場関係者との合意を得てまとめることができますか。所管の局長に伺います。

-紙谷農林水産局長

令和5年4月に、市場事業者で構成する青果部・水産部の両部会を立ち上げまして、これまで基本計画に基づいて現地で営業しながら工事の安全性を確保することや、全体工期を10年以内とすることについて、協議を重ねながら基本設計の策定に取り組んでいるところでございます。一方で、現地で建設・引越し・解体を繰り返す建設工程計画の策定など、市場事業者との調整に時間を要しますことから、基本設計の工期を来年2月末まで延長したいと考えております。

-森尾議員

この8月1日、市場再整備代表者会議が開かれました。市場関係者から意見が相次ぎ、建設工程計画について合意できませんでした。市長。基本設計について合意を得られないまま、実施設計へと突き進むのですか。どうされるのですか。明快な答弁を求めます。

-村山市長

市場代表者会議においては、再整備中も市場全体での取扱高を確保するため、建設工程計画について引き続き青果部・水産部、合同での検討が必要であるとの見解が示されたところであります。このことを踏まえて、市としても市場事業者とひとつひとつの課題を解決しながら、合意を得て設計作業を進めていくこととしております。こうした「合意を得る」ということも含めて、基本設計を来年2月末まで延長することで、実施設計については令和7年度から取り組むこととなりますが、建設工事については予定通りの令和8年度中の着手を目指していきたいと存じます。

-森尾議員

現在地建て替えのために、規模の縮小、ローリング計画と称して、現在地で仮店舗営業を続けながら建物を壊し、新築し、次に建物を壊し、新築していくという方向を打ち出しました。その結果、完成するのが、令和17年度となります。11年間を要するんです。市長に届けられた市場関係者からの要望とはどんな内容ですか。明らかにしていただきたいと思います。

-村山市長

市場事業者からの主な要望については、供用時期の早期化、また仮設営業期間の短期化、その他使用料の算定方法や売上高割使用料の廃止、また将来的な情勢変化に合わせた予備スペースの確保、市場会計余剰金の活用、管理費の圧縮、再整備にかかる費用への支援、といったことでございます。こうした要望を踏まえまして基本計画を策定したものでありまして、施設整備に関するものについては基本設計に反映したいと存じます。

-森尾議員

市長。市場関係者からの要望について、真摯に応えていく責任があると思います。現在地建て替えという基本計画について、あらゆる可能性を探りながら、見直しをはかること。その決断が求められていませんか。見解を伺います。

-村山市長

金沢市中央卸売市場再整備基本計画については、有識者や市場関係者で構成する検討委員会での意見を踏まえて策定したものであります。また、現地建て替えで10年以内を工期とする基本計画、工事については令和8年度からということですので工事は10年以内となります。市場事業者の合意を得ながら基本設計を進めているということから、見直しは考えておりません。

-森尾議員

市長は先ほど、市場関係者からの要望は真摯に受け止めて守っていきたいと表明されました。しかしすでに、市の方針は市場関係者との合意づくりもできず、計画を延長せざるを得ないという事態に追い込まれています。そのうえ、基本計画は変えないというならば、当初考えた基本計画と、市場関係者の声と現実を考えれば、これは内容を検討せざるを得ないんじゃないですか。市長、改めて見解を伺いたいと思います。

-村山市長

本市としては市場事業者との間で合意を得たうえで来年2月末までに基本設計を行いたいと考えております。そして建設工事あるいは工事の終了期間については変更がないということから、従来の計画通り建設を進めたいと考えております。

-森尾議員

担当する副市長が、文書で次のような見解を述べています。「今後基本設計に向けてみなさんがこれでいきましょうというところまで、私自身も含め一生懸命皆さんの意見を集約していきたい」と。担当の副市長がこう述べています。市長はあくまでも市場関係者との約束や意見は十分承ると言いながら、基本計画の内容については方針通りだと。これは相矛盾するんです。したがって、今回9月末までの計画が来年の2月まで延ばさざるを得なかった。この状況を考えると、これまで取ってきた市の方針そのものが問われる事態になっているんじゃないですか。改めて市長、これは決断が必要だというふうに私は考えますがどうでしょうか。

-村山市長

市場事業者の合意を得ることに努めていきたいというように思いますし、なるべく早くこの老朽化した市場の建て替えが進むように努力してまいりたいと存じます。

-森尾議員

第四に、金沢駅から片町に至る都心軸沿線の「都市再生緊急整備地域」指定について伺います。

この指定に向けて第2回準備協議会が、去る8月21日開かれ、整備方針の素案の中に金沢駅周辺のエリアでの高さ制限を除外することを明記するよう求める意見が交わされたとのことです。金沢市のまちづくりの方針として、市内地域ごとに高さ制限を示し市民の理解を得てきました。金沢駅周辺エリアの高さ制限は60mとなっています。市長。今回の「都市再生緊急整備地域」指定への取り組みは、金沢駅周辺エリアの高さ制限をなくすことにあるのですか。見解を伺います。

-村山市長

都心軸については、都ホテル跡地や日本銀行金沢支店跡地だけでなく、民間老朽ビルの再整備が課題となっております。このほか、北陸新幹線の開業やコロナ禍の影響などによって、エリア一帯を取り巻く環境に大きな変化が生じております。こうしたことから、魅力と活力のあるエリアとして都市の求心力が高められるように、民間の開発気運を醸成し、また面的整備を進めるために、この都市再生緊急整備地域の指定を目指しているものであります。既存の高さ制限を変更するということを目的にしているものではありません。

-森尾議員

金沢市では、昭和43年(1968年)に金沢市伝統環境保存条例を制定し、市内中心部で伝統的まちなみと環境を守る施策を進めてきました。平成元年(1989年)にいわゆる景観条例が制定され、高さ制限など景観の保全と育成が図られてきました。2003年、大手町にあったNHK金沢放送局が旧県庁跡地への移転計画が持ち上がった際に、金沢市は「高さ50mのアンテナ」が景観上ふさわしくないとしました。この地域が風致地区として、高さ15メートルまでとしていたからです。結局、NHK金沢放送局は駅西地域に移転となりました。市民の理解と合意を得て、金沢市の景観が守られてきました。行政は、市民と共にまちなみを守り、推進してきたことに誇りを持ってきました。市長は、こうした金沢市の歴史と取り組みについてどのように受けとめておられますか。伺います。

-村山市長

これまでまちづくりの分野におきましては、保全すべきエリアと開発すべきエリア、これを区分けして、都心軸においては市街地再開発事業などを推進してくる一方で、郊外地には歴史文化遺産や豊かな自然が存在し、金沢らしい景観を維持・継承するなど、保全と開発の調和を図りながら多面的・重層的な施策を展開してきたと認識しております。現在も谷口吉郎・吉生記念金沢建築館の方でこの金沢診断の展示を行っておりますけれども、そちらの中でもこうした歴史について詳しく紹介をしております。これは世界に通じる金沢らしさの源泉と捉えておりまして、先人たちのレガシーと受け止めております。

-森尾議員

金沢駅前にある旧都ホテル跡地をめぐって、金沢駅周辺エリアの高さ制限をなくし、再開発事業を進めることが打ち出されました。それが、昨年の10月31日市長が馳知事を訪ね、近鉄グループと特措法を活用して開発を進める方針で合意したと報告されたことでした。市長はこうした経緯について、議会答弁でお認めになられました。市長に伺います。近鉄グループとの合意文書はありますか。伺います。

-村山市長

近鉄不動産に対しては、この特別措置法を活用した開発の意向を確認したものでありまして、書面による合意はありません。

-森尾議員

重要な合意内容にもかかわらず、口頭で済まさざるを得なかった理由があるのですか。市長の独断を持って、金沢市が市民と共に作り上げてきたまちづくりとその施策方針を変更することは、あってはならないと考えます。見解を求めます。

-村山市長

答弁が繰り返しになってしまいます。近鉄不動産に対しては開発の意向を確認したものであります。

-森尾議員

特措法を活用し、開発を進めるという方針で、合意したということじゃないんですか。

-村山市長

特措法を活用した開発の意向を確認したものであります。

-森尾議員

現行の金沢市の景観条例に基づく方針では、あの駅前のエリアは高さ60mという制限がある。しかし特措法を活用して手続きをとれば、この60mを超えて建設が可能だということを踏まえて、特措法に基づく開発について、いわば近鉄グループと合意をし、その方針に基づいて進めてきたということではないんですか。

-村山市長

特措法を活用してということについては、その開発の意向を確認をいたしました。一方で、この特措法に基づく整備方針についてはまだ定まっておりません。そのうえで、近鉄不動産は特措法を活用した開発の意向を確認したというものになります。

-森尾議員

金沢市は、年度内に整備方針の素案を作成し、国に提出し、金沢駅から片町に至る都心軸沿線の「都市再生緊急整備地域」指定を求めるとしています。そのため、駅周辺とそれ以外の地域に分けて整備方針を求めるということを打ち出しています。今後の取り組みと基本方針について伺います。

-村山市長

先般の第2回準備協議会におきまして、金沢駅周辺区域と都心軸区域では、景観計画の位置付けや都市機能に違いがあるということから、区域を分けて地域整備方針を作成することで了承を得ました。金沢駅周辺区域は、県と金沢の玄関口として、広域交通の結節点の特性を生かし、町全体の賑わい創出に期する多様な都市機能を集積することが重要でありますし、他方、都心軸区域は周辺の歴史文化遺産や良好な住環境に十分留意するとともに、武蔵が辻・南町・香林坊・片町といった各地区の特徴に配慮した都市開発を誘導することが重要であります。今後、11月頃にも開催する次回の準備協議会におきまして、エリアと地域整備方針の素案を取りまとめまして、年度内には国へ申請したいと考えております。

-森尾議員

最後に、学校給食について伺います。

学校給食費無償化を求める声が広がり、県内11ある市では、無償化をしていないのは、野々市市と金沢市だけとなっています。この間、早期の無償化実施を求め本会議でたびたび取り上げてきました。市長の答弁は「国の指導の下で全国一律で実施されることが望ましい」そして、金沢市は「考えておりません」というものです。無償化は必要なことだが、国でやるべきで、金沢市はやりません。これは、地方自治体は、そこに住む住民の福祉向上に向けその役割を発揮するということを投げ捨てるものです。無償化は、国がやるべきで金沢市がやるべきことではないと、あくまでも言い続けるのですか。市長の見解を伺います。

-村山市長

答弁を繰り返すことになります。学校給食費の無償化については、自治体間での格差が生じないよう、国の指導により全国一律かつ恒久的に実施されることが望ましく、加えて多額の財源を要することから、現時点では学校給食費の無償化は考えておりません。なお本市では経済的な理由で就学が困難な場合については、就学援助制度によって給食費の全額を支援しております。

-森尾議員

一方、学校給食の食材費が値上がりし、一般会計から年間4億2700万円を投入している。これを保護者が負担すべきだというのが、金沢市の考えですか。全額保護者負担とすると年間1万2千円から3千円の負担が増えます。半分の負担だとすると年間6千円から7千円の負担増となります。無償化はやらない。食材料費の値上がりによる一般会計からの負担は保護者が持つべきだというのが市長の考えですか。見解を伺います。

-村山市長

本市では学校給食法に定められる給食の実施に必要な経費の分担の原則に基づいて、経費の適切な負担の観点から、食材費のみを保護者に負担していただいております。しかしながら、食材費の高騰が続く状況下において、保護者の負担を軽減するため、令和4年度以降、食材費の不足分を全額公費で補填しているというところであります。現在こうした学校給食費を取り巻く情勢を踏まえて、教育委員会において学校給食費懇話会を開催し、今後の給食費のあり方について意見を求めているところであります。懇話会で取りまとめられた提言を踏まえて、明年度以降の予算に反映させていきたいと考えております。

-森尾議員

学校給食費の無償化はやりません、こう明言する市長。食材費の値上げによる一般会計からの持ち出しは保護者が負担するべきだと言って値上げを実施しようとするんですか。市長の言葉でご説明を願いたいと思うんです。

-村山市長

大変申し訳ないんですけれども、今議員が指摘するような表現はしていなかったというように思います。値上げ分については、これまで市の方で支出してきたということの事実を申し上げたまでであります。

-森尾議員

金沢市南部共同調理場(仮称)建設事業が行われ、令和7年2学期から供用開始とのことです。用地費、建設事業費そして設備費など総額はどの程度か。市教育次長から明らかにしてください。

-堀場教育次長

金沢市南部共同調理場(仮称)の建設にかかる概算事業費でございますが、用地費は約7億円、建設事業費は約20億3千万円、設備費は約15億8千万円であり、外構工事や洗浄、消毒、保管システム機器などの備品購入費を加えた総額は、約53億5千万円を見込んでおります。

-森尾議員

この調理場は、一日8千食という大規模なものです。その結果、4か所の単独校調理場が集約され、市内から単独校調理場がなくなります。また、鞍月、扇台共同調理場が集約されます。この共同調理場は、調理部門を民間に委託し、学校への配送も民間に委託するとしています。共同調理場に民間から人が派遣され、調理するというのが委託契約として成立するのですか。派遣ではないですか。また、調理場から小中学校への配送時間が、概ね20分を超えないようにするというのが教育委員会の方針となっています。果たして実現可能ですか。答弁を求めたいと思います。

-堀場教育次長

まず学校給食の調理業務委託につきましては、平成20年の石川労働局の見解では労働者派遣事業に該当するとの指摘は受けておりません。請負の区分を明確にするよう助言等もあったことから、委託契約書の文言を整理するなどの改善を図りまして、適切に執行しております。なお、令和7年9月に供用開始を予定しております南部共同調理場(仮称)につきましても、他の共同調理場と同じく適切に執行してまいりたいと考えています。

あわせまして、調理場から小中学校への配送時間についてのお尋ねがございました。南部共同調理場(仮称)から配送する学校は、小学校12校を計画しております。いずれの学校にも概ね20分以内での配送が可能であります。

-森尾議員

続いて、駅西地区での1万1千食の巨大共同調理場を建設するとしています。金沢市が打ち出している学校給食調理場再整備計画は、単独校を廃止し鞍月共同調理場と学校併設の小規模・中規模調理場をなくすという方針となっています。結局、17施設ある学校給食施設を6施設に集約するという内容となっています。金沢市行政改革大綱に基づき調理業務を民間委託するとの方針も打ち出しています。全国的には単独校と共同調理場が半分半分という状況からすると、すべて共同調理場となる金沢市は際立っています。どう説明されるんでしょうか。

-堀場教育次長

より安全な給食を安定して継続提供していくためには、調理場の衛生基準や施設設備等の機能性をこれまで以上に高めていく必要がございます。本市の単独校調理場は老朽化が進んでおります。施設面積が小さいことから、改修等による調理能力の向上が難しく、効果的に運営を行うことが困難であることや、児童生徒数の減少及び偏在化に対応するため、令和2年2月に策定いたしました新たな学校給食調理場再整備計画に基づきまして、近代的な施設設備を導入し、衛生管理及び労働安全の面にも配慮した共同調理場方式を採用して、施設の集約化を図ることとしております。また、調理業務につきましては、金沢市行政改革大綱、現在の金沢市行政経営プランや、金沢市中期人事計画に基づき、調理場の施設規模や業務の遂行状況、調理職員の状況など、様々な変化等に注視しつつ委託化を図っていくこととしております。

-森尾議員

学校給食の無償化実施のために、一般会計1千8百億円の規模のわずか1%の財源で実施可能です。学校給食無償化を強く求めて、質問を終わります。