-広田議員

質問の機会を得ましたので、共産党市議員団の一員として質問いたします。

まずは市営住宅について伺います。住まいは基本的生存権の土台であり、能登半島地震を通し、安心して豊かに住める環境がどれほど大切か痛感しています。

まずは、能登被災者受け入れについて伺います。金沢市では80戸を用意し、現在35戸に被災者の方が住まわれています。大変重要な役割を果たしていますが、目的外利用として原則1年の入居となっています。しかし、1月4日に国から「被災者の実情に照らし、適切な入居期限とすること」と連絡が来ており、県もそのように行う方針だそうです。本市でも被災者の実情にあわせ、状況に応じて更新をするよう求めますがいかがでしょうか。

-高木都市整備局長

地震により被災された方に応急的な住宅として一時的に使用を認めているものでございまして、使用期間の延長につきましては国や県と協議したうえで検討していきたいと考えております。

-広田議員

もう県の方ではホームページに「状況により延長する」と最初から書かれていますので、ぜひ「延長する」というふうに言明していただけると被災者も安心すると思います。市長、いかがですか。

-村山市長

使用期限の延長につきまして、前向きに検討していきたいというように思いますが、その際、国や県と協議して、検討したいと存じます。

-広田議員

前向きに、いち早くお願いいたします。

この地震で金沢市民からも市営住宅についてお声がありました。お住いの高齢者からは「耐震性がありひとりで逃げられないけど安心だった」と、若い方からは「ローンを組んで家を買っても被害にあったらほとんど補償もない。安全な公営住宅に住みたい」など公営住宅の評価が上がっています。また、実質賃金が下がり続ける中、セーフティーネットの役割が試されています。

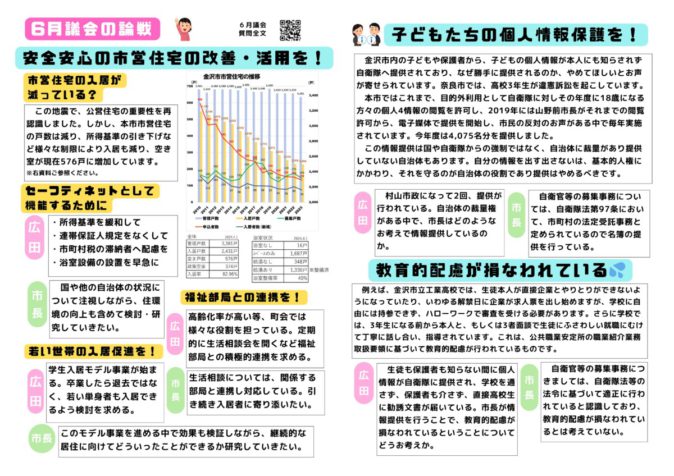

しかしながらグラフの通り、政府の住宅政策もあり、全国的にも本市でも管理戸数が減らされています。また、所得基準の引き下げや整備不足などで、申し込み数・入居戸数が大幅に減っています。市長、現在みどり団地の建て替え工事が令和13年度まで続く予定ですが、そのほかの耐震化や建て替えなどの整備方針は決まっているのか、あきらかにしてください。

-村山市長

現在耐震化されていない7棟につきましては、令和13年度に全て耐震基準を満たす予定であります。老朽化した建物については計画的な修繕や設備更新を行っているところであります。今後は建物の状況を考慮しながら、セーフティネットの役割を果たしていけるよう整備方針を策定してまいります。

-広田議員

本当に今重要な役割を果たしておりますので、ぜひとも建て替えについて早めの検討をお願いします。そして管理戸数は減らさず、市民のニーズに沿ったものとなるよう求めておきます。

次に入居要件に関してうかがいます。先ほどのグラフでは、申込者数の減少が顕著です。2011年、所得基準が政令で月額20万円から15万8千円に引き下げられたのが主な要因です。当時の本市は「前年の応募者から1割程度が基準を超える」としていましたが、もっと大幅な減少です。応募倍率は当時2.9倍ですが、現在は0.93倍と低下しています。必要な方が入れていると言われるのかもしれませんが、随時募集を見ますと0.64倍と低い状況ですし、申し込み数や入居戸数が減りすぎていると考えます。本市ではどのように分析しているでしょうか。

-高木都市整備局長

入居者が減少している原因としましては、交通の便があまり良くない郊外にあるということ、それから老朽化が進んでいることなどが考えられるほか、民間賃貸住宅の水準が向上したことも要因であると推測をしております。

-広田議員

グラフを見ますと引き下げ直後に減っていますから、私は基準引き下げの影響はとても大きいと考えます。実質賃金は減り続け、生活実態からみて現在の所得基準では必要な方が入居できない状況です。2012年には地方分権一括法により、入居基準などを各自治体が条例で定めることになりました。つまり、条例で独自に所得基準を引き上げることは可能です。検討が必要ではないですか。

-高木都市整備局長

入居基準としております収入の基準ですが、国の基準に基づくものでありまして、現時点で引き上げは考えておりませんが、引き続き国の動向は注視してまいります。

-広田議員

あくまで参酌基準ですので、ぜひ市として、建て替え方針も含めですけれども、いろんな困っている世帯、そして全国的に若い世帯も含めて検討が始まっています。ぜひ早めの検討をお願いしておきたいと思います。

次に、本市では入居資格に条例第6条「市町村税の滞納をしていないこと」とあります。今の家賃が高くて市営住宅に移りたいというご高齢の方からの相談です。所得基準内なのに、ご病気で失業したときの住民税滞納があります。高齢なのであらたな民間の受け入れはきびしい。このままでは家賃で生活が圧迫され滞納も減らせないという悪循環なんです。本来はこうした方々を救うのが市営住宅ではないでしょうか。石川県の県営住宅には滞納規定はありません。本来のセーフティネットの役割を発揮するためにも、本市も滞納規定はなくすべきではないでしょうか。

-高木都市整備局長

公共の施設であります市営住宅に入居するためには、市町村税を滞納していないということは必要な条件であるというように考えております。

-広田議員

具体的な理由は何ですか。

-高木都市整備局長

限られた数の市営住宅に対しまして、入居希望者に公平に入居していただくために、市町村税の滞納の有無というのは公正な入居選考を行うための客観的な基準の一つだというように考えております。

-広田議員

空き家が今、576戸です。応募倍率も1をどんどん下回っている状況で、倍率が本当にいっぱいでしようがないというのならばやむを得ませんけれども、こうした状況でそしてセーフティネットという役割ということであれば、私は滞納規定をなくすべきだと考えます。

市長、生活保護の方でも、滞納があると入れないんです。おかしいと思いませんか。野々市市は条例で、ただし書きを設けていて「市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない」として、個別の事情を考慮しています。せめて今すぐにでも、それは行うべきではないですか、市長。

-村山市長

それぞれのご事情があるというように思います。現在の公営住宅の入居率であったり、あるいは困難な悩みを抱えている方々のご事情は伺いたいというように思っておりますけれども、その中でどのようなことができるかということを研究すべきかというように思っております。

-広田議員

市営住宅課は都市整備局、国交省ですけれども、かつては厚生労働省が最初の法律案を考えていたという流れもあり、相互に国交省と厚労省が向き合って今検討も始めているんですよね。やっぱり福祉施策でもあるんです。ですから今事情があるということは市長もお認めになりましたから、じゃあその事情を客観的にみて、この方だったら受け入れられるということを、野々市市ではそのような感じでやっていましたので、ぜひ研究を進めて、滞納規定、特別事情を考慮かなくすかを求めたいと思いますが、もう一度お願いします。

-村山市長

ただ今国土交通省・厚生労働省の国の動きの話、そして他自治体のご紹介もございました。そういったことも含めましての検討を進めていきたいというように思います。

-広田議員

ぜひとも検討をお願いします。

次に浴室の整備について伺います。随時募集の倍率はここ3年の平均だけみても0.64倍と低く、先ほど見たように入居戸数は右肩下がりです。浴室の設備が追いついていない物件が多いことも大きな要因です。浴室の設備である浴槽と給湯器を自費で設置すると20万円もの負担です。表にもありますが、浴室整備が完了しているのはおよそ40%に過ぎないんです。本市は年に3,40件ほど整備していますが、年間40件としても完了までに51年かかるんです。この地震で80戸の浴室整備を3カ月でやれたと聞いています。やろうと思えばもっと進められるのではないでしょうか。

-村山市長

この能登半島地震対応として緊急的な整備を進めさせていただきました。住戸改善事業や浴室改善事業については、国の補助金を活用して進めているところであります。引き続き財源確保に努めて、住居環境の向上を図ってまいりたいと存じます。

-広田議員

今回の地震は単費でやられたんですよね。ぜひ市の施策として、市営住宅の空き家もこんなに増えているわけですから、財源確保して進めるように求めていきたいと思います。

まとめとして、政策空き家374戸を除く空き戸数は先ほども言いましたが576戸にのもぼります。民間ではありえない状況です。所得基準の引き下げ、滞納要件の緩和、これまでも求めてきた連帯保証人規定の廃止、そして浴室整備促進など課題を払しょくし、空き家を有効活用してセーフティネットとしての役割を果たす、これを早急に行うべきではないか、再度になりますがお願いします。

-村山市長

繰り返しになるところもございますけれども、国や他の自治体の状況について注視しながら、住環境の向上も含めて検討・研究していきたいというように思います。

-広田議員

個別案件については検討だったと思いますので、ぜひよろしくお願いします。

次に、本市は直営方式を堅持しており、庁内で連携が行いやすい状況だと考えます。しかし高齢化率61.3%、多様な世帯の増加で、市営住宅町会役員の中からは、住民の安否確認やごみ出し、ご近所トラブル、生活相談などたくさんの役割を担っており、もっと市も関わってほしいというお声をよくいただきます。福祉部局をはじめ他部署と連携し、集会所などで定期的に生活相談会を行うなど、積極的に関わるよう求めますがいかがですか。そのためにも市営住宅担当の職員をもっと増やすよう求めますがいかがですか。

-村山市長

生活相談については、これまでもその内容を確認して、関係する部局と連携して対応してきております。引き続き今後も入居者に寄り添ってまいりたいと存じます。また職員の配置についてご質問がございましたが、これまでも市勢をとりまく状況の変化、また行政需要の増減など、状況を勘案しながら配置をしております。引き続き適正な人員配置に努めてまいります。

-広田議員

今すぐにでもやれることとして、例えば人事交流とかですね、そういうことも含めてぜひ前向きに検討を行っていただきたいと思います。

さいごに、若年者や子育て世帯からも市営住宅に期待するお声が届いています。しかし所得制限などがネックであり、私はこれは緩和すべきと考えます。また別の要因としては若い単身者については特定の条件がないと入れず、セーフティーネットの役割が果たされていないと考えます。しかしその点で本市は今年度から、学生入居モデル事業を行います。単身若年世帯でも可能とした大きな変化だと捉えています。学生にも今後ぜひ金沢市に定着してもらいたいと考えますが、入居の期限は学生の間だけです。その後、社会人になっても住み続けられる保障が必要だと考えます。若年単身世帯の受け入れを検討するよう求めますがいかがですか。

-高木都市整備局長

モデル事業であります学生入居につきましては、地域コミュニティの活性化を目的として取り組むものでありまして、コミュニティになじんだ学生が卒業後も入居を望んだ場合、入居資格要件を満たせば一般入居として住み続けることが可能でございます。このモデル事業を進める中でその効果も検証しながら、この継続的な居住に向けてどういったことができるかということは研究していきたいと考えています。

-広田議員

ぜひ検討をお願いいたします。

続いて、自衛隊への個人情報の提供について伺います。

金沢市内の子どもや保護者から、子どもの個人情報が、本人・親にも知らされず自衛隊へ提供されている。情報管理が厳しいこの時代に、自衛隊が勧誘活動を行うために、なぜ子どもたちの情報が勝手に提供されるのか、やめてほしいとお声が寄せられています。

奈良市では、高校3年生の当事者がこの3月に違憲訴訟を起こしました。当事者としてはじめてのことです。

本市ではこれまで、目的外利用として自衛隊に対し個人4情報を閲覧を許可し、2019年には山野前市長が、それまでの閲覧許可ではなく、電子媒体で提供すると表明し、市民の反対のお声がある中で毎年実施されてきました。

村山市政になってからは2回、提供が行われています。これまで本市が実施理由としてきた自衛隊法97条や同施行令120条は、資料を「求めることができる」とあるだけで、自治体が協力する義務や強制力はありません。よって閲覧許可も提供もしていない自治体も存在します。つまり自治体の裁量権がある中で、市長はどのようなお考えで情報提供しているのか伺います。

-村山市長

提供している対象者の基本情報につきましては、住民基本台帳法11条に基づいて閲覧ができるとされています。そして自衛官等の募集事務につきましては、自衛隊法第97条において、市町村の法定受託事務と定められておりますので、名簿の提供を行っております。

-広田議員

市長は「できる」という中でやっているということですね。

次に、住民基本台帳法ではその4情報の「閲覧」を可能としているものの、「提供」については規定がありません。閣議決定で可能としたようですが、その際もなぜ「提供」可能となったのか政府は全く議論していません。よって閲覧にとどめている自治体もあります。提供の法的根拠というのは金沢市としては見出したのでしょうか。

-村山市長

先ほど申し上げました通り、法令で法定受託事務と定められております。平成31年4月3日付の防衛大臣からの自衛官募集等の推進という通知文の中で、紙媒体や電子媒体での提出に関する旨の依頼を受けましたので、提供しているものでございます。

-広田議員

法定受託事務としている自衛隊法や施行令、これは個人情報の「提供」について定めた条文ではありません。さらに、今おっしゃられたすべては閣議決定で可能としているだけで、なんの根拠もないんですよね。市長のお考えとしては提供できるということとして受け止めたいと思います。

市長、こうした法的根拠もなく、市民からも批判がある中で、ホームページなどで周知、また除外規定を設けている自治体が年々増えています。中核市を調べると表のとおりです。金沢市ではこのような検討をしているのでしょうか。

-村山市長

ご紹介いただきました通り、複数の市町村で除外申請を導入しているということは承知をしております。名簿提供の周知については法令等に特段の規定がないということから、実施はしておりません。また個人情報の保護に関する法律におきまして、法令に基づく場合は情報提供できるという旨規定しておりまして、本人同意の必要はないというように考えており、名簿提供の周知、除外申請についての検討は考えてはおりません。

-広田議員

提供すること自体にも確固たる法令・根拠はないのに、こちらの周知や除外規定については法令・根拠がないからやらないというのは、ちょっとダブルスタンダードではないかと思うんです。調べた中核市ではやはり、市民からの批判や法的根拠の無さに耐えられずに、せめてものということでこういうことをされているのだと私は思います。

市長、個人情報保護管理、これは大変きびしくなってきております。DMが送られてくるのは自分で情報提供した場合に限られてきました。なので私の元には、どこから情報が洩れているのですか?学校ですか?というお問い合わせが本当によくあります。こうしたお声にどうお答えになるのですか。

-村山市長

学校ではありません、というようにお答えいたします。

-広田議員

お尋ねになった方については誤解を払しょくできるかもしれませんけれども、学校だと思い込んでもう20歳になった、ということも聞きますので、本当に大変だと思います。重く受け止めていただきたいと思います。

つぎに、直近では、今年度18歳に到達する方、4,075名分の4情報が自衛隊に提供されました。これまでは早くても年を越してから、昨年度は5月下旬に行われたとのことです。しかし今回は昨年の11月と早まり、年に2回も行った形となっています。個人情報を提供する側として、早まった理由やDMの郵送時期について、自衛隊に確認されたのか伺います。

-山下市民局長

石川地方協力本部からは、これまでの5月の提供ではダイレクトメールを発送するまでの期間が短いこと、そのことによりまして県内の自治体の名簿整理や宛名シールの作成といった外部委託ができない事務が輻輳していることから、これまでよりも前倒しして提供を依頼したと聞いております。またDMの発送の時期のお話かと思いますが、これにつきましてはこれまで通り7月1日に発送すると確認をいたしております。

-広田議員

あくまで自衛隊側の都合なんですよね、早めに出したのは。私は個人情報というのは最低限のものを出すという法律の原則があると理解しておりますが、この場合4月前に転居する方の情報など、より余分に渡してしまうわけですので、私は個人情報管理側としては慎重な検討が必要だと考えておりますが、慎重な検討をしたのでしょうか。伺います。

-山下市民局長

提供にあたりましては、石川地方協力本部と協定も結んでおりまして、個人情報の外部提供もできないことになっていることを考えますと、今回の提供は必要なことと考えております。

-広田議員

覚書を交わしているわけですけれども、やはりその中に必要最低限の情報ということも書き込む、というか法律の原則ですので、書き込むもしくはやはり毎度毎度慎重な検討をするように私は求めておきたいと思います。元々、出すなという立場ですけれども。

さらに、11月の情報提供ということになると、全員が18歳未満で要保護性の高い未成年です。自衛隊への名簿提供は他の情報提供とは異なり、未成年者に対し直接の就職勧誘につながることから、なにか特別な配慮が必要だと考えますがいかがでしょうか。

-村山市長

この名簿提供については法的根拠に基づくものであります。自衛隊においても関係法令に基づいて適正に執行されていると認識しておりまして、検討したことはありません。

-広田議員

民法5条では、未成年者が法律行為をする際には、その法定代理人の許可を得なければならないと定めています。よって未成年者を雇用する際は、親権者など法定代理人の同意を得なければならないということもあるんですね。ぜひここの点も慎重な検討を求めたいと思います。

つぎに、高校生に対する就職勧誘活動については厳格な規制があります。

厚生労働省は、新規学校卒業者の職業紹介について、「その就職は、その将来を左右する重要な問題であり、学校教育や、家庭、地域社会における社会的啓蒙の過程において十分な配慮や、計画的な職業指導が必要」などとし、現場では教育的配慮が実際行われています。

実際、金沢市立工業高校では、生徒本人が直接企業とやりとりができないようになっていること。いわゆる解禁日に企業が求人票を出し始めますが、学校に自由には持参できず、まずはハローワークで審査を受ける必要があること。さらに学校では、3年生になる前から本人と、もしくは3者面談で生徒にふさわしい就職にむけて丁寧に話し合い、指導されていること。これをお聞きしました。そのような教育的配慮が行われている。教育長、間違いないですか。

-野口教育長

市立工業高等学校におきましては、日頃から生徒や保護者に対しましてガイダンスや懇談会を実施し、公共職業安定所の職業紹介、業務取扱要領に基づいて、就職に係る確認事項及び申し合わせ事項を遵守した公正な就職活動を進めております。

-広田議員

しかし実際は、生徒も保護者も知らない間に個人情報が自衛隊に提供され、学校を通さず、保護者も介さず、直接高校生に勧誘文書が届いているわけです。市長、市が情報提供を行うことで、教育的配慮が損なわれているということについてどうお考えでしょうか。

-村山市長

自衛官等の募集事務につきましては、自衛隊法等の法令に基づいて適正に行われていると認識しておりまして、教育的配慮が損なわれているとは考えてはおりません。市立工業高等学校におきましても、就職ガイダンス等を通じて求人票受理開始日などの日程も伝えながら、就職を希望する生徒に対して丁寧な説明と指導が行われていると認識をしております。

-広田議員

ですから、その丁寧な説明の外で、自衛隊が直接勧誘を行っているということなんですね。市長、重く受け止めるべきだと思うんです。

文科省と厚労省は、防衛相に対して「高校新規卒業者に係る自衛官の募集について、教育的観点から民間事業者と同様に、所定の時期に学校を通じて学校の協力のもとに行われることが適当と考えるので、募集活動について行き過ぎないよう特段の理解と協力を願いたい」旨申し入れ、防衛相はこれを通達として周知しています。実態は異なっているんですよね。ぜひ重く受け止めていただきたいと思います。

さいごに、プライバシー権や情報コントロール権は憲法13条によって保障される基本的人権です。最高裁はこの13条について、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとし「何人も、その承諾なく、個人に関する情報を第三者に取得ないし公表されない自由を有する」と判断しています。市長、繰り返しますけれども、奈良市で高校3年生の当事者が、はじめて原告となり違憲訴訟を起こしました。当事者がやめてほしいと直接訴え出しているのです。本市でも情報提供は直ちにやめるべきですがいかがですか。

-村山市長

その訴訟の結果が出たということは承知しておりません。繰り返しの答弁になります。自衛隊への名簿提供は法令に基づく適正な取り扱いであることから、提供をやめることは考えてはおりません。

-広田議員

当事者が直接訴えだしたということが、私は重要なことだと思います。引き続き求めていきたいと思います。

さいごに金沢方式についてうかがいます。

基本的に公共施設は、自治体が住民から納められた税金で建設・運営をするはずですので、地元から負担を求めるのは税金の二重取りとも考えられます。

山野前市長は先日「金沢方式をなくしたら金沢でなくなる」とおっしゃったようですが、これは裏返せば、全国で金沢でしか行っていない方式ということにもなります。

3月議会で地元負担を求める法的根拠をお聞きしたところ、市長答弁では「地元負担が生じることを了承の上、地元からの要望で地元と協議しながら本市独自の方式で進めてきた」との答弁でした。これはつまり、金沢市独自のやり方であり「法的根拠はない」と、そういう理解でよろしいでしょうか。

-村山市長

こちらについては3月議会と同じ答弁で恐縮ですけれども、本市における公民館・児童館等の整備にあたっては、建設工事等に地元負担が生じることを了承のうえ、地元からの要望書に従い、地域の方々と協議しながら本市独自の方式で進めてきたものであります。

-広田議員

すごく難しいのでその解釈をお聞きしているのですけれども。あくまで本市独自だということだと捉えます。

一方、施設や団体側には法律の定めがあります。

公民館については、社会教育法第21条「公民館は、市町村が設置する」とあり、消防分団については、消防組織法第8条「市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない」とあり、消防分団も含まれます。児童館については明確ではないんですけれども、全国では民間の児童館も建設されている中で、金沢市の児童館はあくまで金沢市立であり設置は金沢市が行っているところです。

こうした法律との乖離について、金沢市独自のやり方が妥当なのか見解を総務省などに求めたことはあるのでしょうか。

-村山市長

この金沢方式は、独自の方式というように申し上げました。昭和27年、新たな公民館の設置に対して多少の事務負担を伴っても校下ごとに公民館がほしいという地域住民の強い要望を受け生まれたものであります。地元負担は伴うが、地域が主体となって公民館等の建設を進めてきたという経緯があります。また建設にあたりましては、予算をその都度議会にお諮りし、認めていただいておりますので、国に見解を求めるという必要はないと考えております。

-広田議員

あり方検討会をこれから行ううえで、おそらくこうした質問は出ると思うんですね。確認をしておいてほしいと思います。

また寄付金については地方財政法の第4条5「地方公共団体は住民に対し、寄付金を割り当てて強制的に徴収してはならない」に抵触するのではないかとの質問に、市長は「地元負担分は、寄付申出書に基づき、本市の要綱に沿って、地元の合意によって行っている」としています。

これは、地元から寄付したいと申し出ているのであって市が求めているのではない。そして、市が直接住民に負担を求めているのではなく、あくまで地元の任意団体が住民に対して求めているから、地財法には抵触しない、そう理解してよろしいでしょうか。もし答弁を読み上げるならば結構ですので。解釈のことをお願いいたします。

-村山市長

地域の総意で負担をしていただいていると認識しております。

-広田議員

知財法には抵触せず、地域の総意でという理解で捉えます。

一方、地元の側では、建設委員会等と町会、そして住民の間には負担の強制などは成立し得ないでしょうから、住民が負担に応じるのは任意であると、そういう理解でよろしいでしょうか。

-村山市長

公民館の整備については、建設工事等に地元負担が生じることを前提に総意に基づき行われるということです。負担について地域の皆様の総意というようにお答えしたのは、その意味でございます。

-広田議員

総意にどこまで法的根拠があるのか、おそらくそこらへんも難しいと思うので任意だということなんだと捉えます。

また寄付についてですけれども、一般的に税金の控除が可能です。これまで金沢方式ではできないとも聞いてきましたが、再度確認しますができるのではないですか。

-川畑総務局長

通常、個人が都道府県や市区町村に直接寄附を行った場合は、その個人の確定申告等により寄付金の税額控除を受けられます。

市に対する直接の寄付ではなくても、寄付を受けた建設期成同盟会等が市に寄付する分について事前に国税当局に申請し、様々な要件を審査した結果、税法上の寄付金として認められた場合は個人住民税の税額控除の対象となります。実際に控除を受けようとするときは個人ごとに確定申告等を行う必要がございます。

-広田議員

市が控除証明を出すことはできないけれども、その間に入る団体が行うことは可能だということですね。ぜひ地元にも知らせていただきたいと思います。

まとめますと、金沢方式というのは法的な根拠がない中で、あくまで建設委員会などの任意団体が、町会などの任意団体つまり住民に負担の協力を求め、集金まで行う仕組みであるということ。

そして実際、事業の説明をし負担金や協力金を集めるのは住民、さらに拠出するのも住民であり、大変な労力と経済的負担がかかっています。

本市はそのすべてをご存じなのに、法律の外、地元の合意、あくまで任意というようなことで、私は議論から逃げているようにしか見えません。

今のところあり方検討会では、金沢方式そのものというより、地元の金銭的負担の軽減に向けた議論を行うとしています。先ほど市長も述べた歴史の変遷の中で、金沢方式が構築されてきたことは理解しますが、この時代、法的根拠がはっきりしない仕組みには納得できない方もいて当然です。

そして市長、住民の中には生活保護やひとり親の方、障がいを持った方などさまざまな方がいます。だからこそ公共施設や公共サービスは受益者負担ではなく、応能負担を原則とした税の仕組みで成り立っているとも言えるんです。

よって検討会では、その点を踏まえ、公共施設は市が財政的に責任をもつ議論をおこなうべきと考えますがいかがでしょうか。

-村山市長

私の個人の話にもなっていきますけれども、住まいする地区の児童館・公民館をこの度建て替えたというところ、その中にあって金沢方式がどのような働きがあるのかということを考える、そのよいきっかけになりました。

実際には児童館・公民館を私たちの地区の中で利用している方が非常に少ないような町会ではありましたけれども、我々にとって児童館・公民館がどのように必要なのかということを考える、そしてそこに対して意見を言う機会になったというように認識しております。

この金沢方式は、これまで地域の連帯を強め、協同を育むために大きな役割を果たしてきたというような認識をしております。これを本市におけるまちづくりの文化として将来にわたって継承すべきものというように捉えております。

一方で今回の検討では、人口減少・少子高齢化、また町会の加入率の低下、そういった中で地域を取り巻く環境が変化する中で、これまで我々が受けてきた、そして歴史的な経緯も含めて継承してきたまちづくりの文化を、どのようにしたら持続可能なものとできるかというような検討をしていっているところであります。

来月開催する懇話会におきましては、地域課題等についてのご意見も改めてお聞きしたうえで、地元負担の軽減等を含めたあり方について検討をしてまいります。

-広田議員

地元が財政的に負担をしなければ、地域(地元)は口を出してはいけないのか。そうではないと思うんです。市が財政的にしっかり出したうえで、地元がいくらだって意見を言う。自分たちの地域のものとして意見を言うことは、これはまちづくりとして市政運営として可能なことです。今までだっていっぱいやってます、公園なり児童館なり、なんでもやっています。

私はそのことを議論しているんであって、まずは市がしっかり財政的に保障をする。それが公共施設・公共サービスの土台ではないかということ。むしろ、こうした地元に労力をかけ、経済的負担をかけることで、本当に地元が仲良くまちづくりを進めることができるのかという岐路にも今立たされているかと思うんです。

なので、いろんな歴史をずっとわかっている方、新しく越されてきた方、いろんな方がいると思うんです。そうしたことも踏まえ、すべてあり方検討会の中で議論をしていただきたい。ただその根本の柱になるのは、私は公共施設・公共サービスはあくまで市が財政的負担を行うべきだということを求めて、質問を終わりたいと思います。

画像をタップすると、動画のページにとびます。

広田の再生を選んでご視聴ください。

私は、日本共産党市議員団を代表して反対討論を行います。

私どもは、議案第1号 令和6年度金沢市一般会計補正予算、議案第7号 金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部改正につい 議案第18号 石川県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 以上3件に反対です。

その主な理由を述べます。

金沢港建設事業として、3億8130万円が計上されました。

2006年度~2026年度計画としてこの事業の全体事業費は464億円を投ずる大規模なものです。そのうち、金沢市の負担は88億円に上っています。

この事業の一つが大浜ふ頭を深さ10mから13mにする事業です。

これは、大手企業コマツが工場を建設し、大型土木機械を東南アジアなどに輸出するため大深水岸壁として整備する事業となっています。

もう一つが、クルーズ船寄港のための無量寺ふ頭と戸水ふ頭改良事業、そして、物流関連・拠点としての御供田ふ頭と戸水ふ頭の改良事業が行われています。

わが党は、大手企業などのためにこうした巨額の税金を投じて行われてきた金沢港建設事業に反対してきました。

さらに今回の補正予算には、金沢港に関して、二つの新しい事業が計上されています。金沢港利用促進連携強化事業費と金沢港コンテナラウンドユース推進事業費です。

ところで、石川県はこの3月「金沢港将来ビジョン」を作成しました。今後20年から30年の金沢港発展を目指すものだとしています。

めざすべき将来像は3つ。一つは、北陸の経済振興に寄与する金沢港、二つは、賑わい、個性、美しさを兼ね備え、次世代に受け継がれる金沢港、三つは、安全安心で持続可能な社会を形成する金沢港。この三つをめざし、基本理念として『物流の未来を牽引し、賑わいを奏でる強くしなやかな金沢港』を掲げています。

これに基づき、今年度金沢港湾計画の改定を行い、当面10年から15年の実施方針を打ち出していくとしています。

金沢港将来ビジョンとその計画は、さらなる巨額の事業費を投ずる内容となっています。

わが党は、これからさらなる税金を投じて進められようとする金沢港将来ビジョンと具体化には反対です。

議案第7号 金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部改正について反対です。

東京から金沢市へ本社機能を移転させると固定資産税が減免するというものについて、その期間を延長するものです。また、特定業務児童福祉施設を設置した際に特例措置が適用されることを加えたものです。これは一部の大手企業に対して利便を図るものとなっています。東京一極集中の解消を進め、大都市と地方の格差是正を進めるとして打ち出されましたが、現実はますます格差が拡大し、地方の衰退が広がっています。地域経済を支える中小企業への支援策こそ求められています。

議案第18号 石川県後期高齢者医療広域連合規約の変更については、マイナ保険証を強行し、これまでの保険証を今年12月2日から廃止するという国の方針に基づいて、後期高齢者医療制度にも具体化するというもので反対です。

マイナ保険証の利用状況は、この4月6.56%、5月7.73%にとどまっています。厚生労働省は、新たにマイナ保険証の利用拡大のために医療機関と薬局に対し、支援金を設けていますが、さらに、その上限を倍増するなど躍起になっています。

しかし、これまでの保険証を今年12月2日から廃止し、資格確認書を発行するとの方針を変えようとしていません。国民からも医療機関などからも批判の声は広がっており、こうした方針をやめるよう求めたいと思います。 以上で討論を終わります。

私は、日本共産党市議員団を代表して、議会議案第2号 共同親権を導入する改定民法の根本的な見直しを求める意見書について、提案理由説明を行います。

当事者から不安と怒りが寄せられる中、本年5月、離婚後も父母の双方が子どもの親権者となる共同親権の導入を柱とする改定民法が成立しました。国会審議でも問題点が次々と指摘され、当事者だけでなく、その支援者、弁護士、医療、教育、福祉の現場からも懸念の声があがっています。

改定民法の最大の問題は、離婚する父母の双方が合意していなくても、裁判所が離婚後の共同親権を決めることができる点です。DVや虐待のおそれがあると家庭裁判所が判断した場合は単独親権にできますが、DVや虐待を立証することは容易でなく、家庭裁判所が的確に判断するという保証はありません。

親権とは、親の権利ではなく、子どもの利益のために監護・教育を行い、子どもの財産を管理するなど、子どもに対する養育の義務・責任のことです。本来親権者は、子どもの居所、教育、医療、財産などの重要事項を子どもの利益にそって決めることになりますが、離婚後共同親権となった場合、子どもに関する重要事項について速やかに決定できないことや、父母の争いが長期化し子どもにストレスを与えること、別居している親による干渉や支配が復活し継続する手段となり、子どもの福祉や権利が損なわれてしまうおそれも出てきます。家庭裁判所で不本意な共同親権が強制されることで、立場の弱い方を追い詰め、子どもの利益が害される危険を否定できません。

当事者間に合意のない「共同」の強制は、「個人の尊重」を最も大切な価値とする憲法にも反します。あるべき法改正は、「合意のない共同親権を認めない」と条文を改めること、問題の根本にある親権の再定義をすることです。あわせて、家庭裁判所の業務負担に対応するため、裁判官、調査官の大幅増員など、家庭裁判所の体制強化も不可欠です。

この意見書は、憲法24条が定めている家庭内での個人の尊厳と両性の平等を実現する民法となるよう、国に対して、改定民法の2年後の施行までに根本的な見直しを行うよう強く求めるものです。議員各位のご賛同をお願いしまして、提案理由説明といたします。

-山下議員

質問の機会を得ましたので、日本共産党市議員団の一員として、質問いたします。

はじめに、子育て施策についておたずねします。今月、厚生労働省が1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数を示す合計特殊出生率を発表しました。全国は1.20、石川県は1.34と、どちらも過去最低となり、8年連続の減少です。経済的不安で子育てに希望が持てない、子どもを産み育てられないという訴えは、本市が取り組んだ「次期かなざわ子育て夢プラン策定」の市民アンケートの結果にも同じように表れています。物価高騰のなか実質賃金が減り、子育てにかかる経済的な負担はさらに重くなっています。本市においても、子育て施策の拡充が強く求められているのではないでしょうか。そこで「次期かなざわ子育て夢プラン策定」における市民アンケート調査結果は、本市の子育て施策にどのように活かされていくのか、お聞かせください。

-村山市長

本市のアンケート調査結果では、子育てにかかる経済的な負担に加えて、育児と仕事の両立に伴う精神的・体力的な負担などを感じている人の割合が増加していると認識しております。子どもを持ちたいと考える人にとって、経済的な不安や仕事との両立が支障とならないように、妊娠・出産から子どもの成長に合わせた切れ目のない子ども子育て施策の充実を、新たにかなざわ子育て夢プランに盛り込まなければならないと考えております。

-山下議員

市民アンケートでは「行政が行っている子育て支援の満足度」について保護者にたずねています。就学前児童の保護者で「不満」「やや不満」を合わせると57.1%と半数を超えています。小学生の保護者では54.7%、中学生・高校生の保護者では56.7%と、子どもの年齢に関わらず、行政が行っている子育て支援を「不満」「やや不満」と感じる保護者が半数以上です。前回のアンケート結果より割合が増加しています。市長、この調査結果をどのように受け止めますか。

-村山市長

アンケートにご協力いただいた子育て当事者の声として真摯に受け止めたいと存じます。そのためにも、新たなかなざわ子育て夢プランでは、今回のアンケート調査結果はもちろんのこと、これまで以上に未来を担う若者や子育て当事者の意見を取り入れて、市民ニーズに沿ったサービスの拡充や金沢の特徴を生かした施策を盛り込んで、国の施策と一体となった施策を充実していきたいと考えております。

-山下議員

ぜひ子育て世帯の実態を、施策に忠実に生かしていただきたいと思います。

「子育て支援策として、どのような取り組みが重要だと考えるか」という問いに対しては、子どもの年齢に関わらず「子育て世帯に対する経済的支援全般」との回答が7割を超えています。先ほどの満足度を踏まえて考えると、金沢市で子育てをするみなさんは経済的支援が十分でないと感じているとも考えられます。アンケート調査の自由意見の中には、調査をした6つの対象区分のどの保護者、どの年齢層にも「子どもの医療費を18歳まで無償化してほしい」というご意見がありました。これまでも子育て世帯、子どもたち自身からも医療費の負担をなくしてほしいとの声は多く寄せられています。本市が2021年に行った「子どもの生活実態調査」において、「子どもを医療機関に受診させた方がよいと思ったが、実際にはさせられなかった」という問いに「あった」と回答したその理由について、「公的医療保険に加入していたが、医療機関で自己負担金を支払うことができないと思ったため」と回答した割合を年齢別にみてみます。4歳から5歳、小学2年生の保護者で1.0%、小学5年生、中学2年生の保護者で1.7%という割合に対して、16歳から17歳の保護者では10.2%と、高い割合になっています。この差は、16歳から17歳には医療費の自己負担金がかかっていることが影響していると見てとれるのではないでしょうか。3月議会の答弁で、18歳までの完全無償化まであと4億8千万円でできると明らかになりました。本市の一般会計予算規模は1900億円余りです。子どもの受療権を保障するためにも、市長、子どもの医療費助成制度、18歳まで完全無償化することを今、決断するときではないでしょうか。

-村山市長

なんらかの施策を行うためには、なんらかの施策を削らなければならない、あるいは他のところに財源を求めなければならないということは当然のことかというように思っております。子どもの医療費の助成はこれまでも、予算の選択と集中による施策の重点化を図っていく中で、順次対象年齢の拡大を行ってまいりました。子育て支援については医療費の助成以外にも福祉・保健・教育・文化・スポーツまで多様な施策があります。今年度も新たにこども家庭センターの運営を開始する、あるいは拠点型子ども宅食の本格実施、児童クラブの新設などにかかる経費の助成の拡充など、鋭意取り組んできております。こども医療費の助成のさらなる拡充、現時点では考えておりません。

-山下議員

ぜひ子育て世帯の経済的支援をというふうに求める声と、子ども医療費の助成制度を拡充してほしいという声にぜひ応えていただきたいと思います。

次に、保育施設等の整備についておうかがいします。就労についてのアンケートでも「子どもがうまれた場合でも仕事はそのまま続けたい」との回答が圧倒的に多いことをみても、保育施設等の整備は重要です。先月、保育所や認定こども園等の改築・改修費を国が2分の1補助する「就学前教育・保育施設整備交付金」の予算が、第1次申請分で想定の予算に達したということで、第2次以降の申請が打ち切られました。本市では、第2次以降に9施設で申請を予定していたということです。国会の内閣委員会の中で「特に優先すべき一定の案件を対象として、予算執行残額の範囲内で第2回の追加協議をすると各自治体に通知をした」と大臣政務官の答弁がありましたが、追加協議にあたって、申請基準にどのような変更があったのか。その変更によって本市は追加協議ができたのか、現状をお聞かせください。

-安宅こども未来局長

少し経緯も含めて答弁させていただきます。就学前保育施設整備交付金につきましては、例年複数回の申請協議があります。3月末に国から申請額が予算の上限に達したため、2回目以降の協議を中止する旨の通知がございました。本市では法人の準備期間等を考慮しまして、例年3月末の2回目に申請協議を行っていることになります。この通知を受けまして、協議予定の施設に対しまして速やかに説明を行うとともに、追加予算の確保に向けまして全国市長会等を通じて要望するほか、本市でも国に対しまして直接要望してきたところでございます。それを踏まえまして、5月中旬の追加申請協議の通知におきましては、令和8年4月1日以前の開園予定で、令和6年12月までに着手予定の事業などが対象となる旨が示されておりまして、この条件に該当する施設について協議書を提出したところでございます。

-山下議員

内示・交付決定されなかった場合、該当の保育所や認定こども園等がこうむる影響、どんなことが考えられるかお聞かせください。

-村山市長

国からは、協議額通りに内示できないことがあるが、不足額については追加財源の確保に向けて全力で取り組む旨の通知を受けております。今回の追加申請協議で内示がない場合、スケジュール等の変更など施設の整備計画に影響が出ることになりますが、本市としては個別に丁寧に相談に応じていくこととしております。今後の国の追加財源の動向を注視するとともに、次年度以降の施設整備の需要に対応できるよう、国に対して強く要望してまいります。

-山下議員

第2次申請で内示がでる予定だった園は今、全てがストップしていると聞いています。来年度改築で申請予定をしている園からも「予定通り建て替えができるのだろうか」と心配の声があがっています。今市長から答弁もあったように、ぜひ該当の9施設やこれから申請を予定する園に対しても、丁寧な説明に努めていただきたいと思います。

市長が予算確保の要望に出向かれて、また中核市市長会も緊急要望しているというとおり、国が責任をもって予算確保を行って内示・交付決定すべきだと考えます。改築・改修を予定していた保育所や認定こども園等が計画を中断しなくてもいいように努めなければなりません。交付決定が得られなかった場合、本市独自での財源確保を求めますがいかがですか。

-村山市長

本市の保育施設整備につきましては、中長期的な観点に立って計画的に進めております。整備費用については国・市・施設が一定のルールに基づいて負担してきております。建築年数が建て替えの目安を経過している施設が多く、今後も建て替えの要望が見込まれますことから、これまでの費用負担のルールで対応することとして、市独自の財源措置は考えておりません。繰り返しになりますけれども、今後の国の追加財源の動向を注視するとともに、次年度以降の施設整備の需要に対応できるように国に対して強く要望してまいります。

-山下議員

今後、改築や改修・整備を予定している保育所や認定こども園にとっては、改築等の補助をつける元が国なのか金沢市なのかということはそんなに関係ないことです。なので、出来得る限りの方策をとっていただくように求めたいと思います。

次に、金沢市の女性支援についておたずねします。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」、いわゆる女性支援新法が、本年4月から施行されました。女性支援新法の目的は、生活困窮、DV被害、性的搾取などに苦しむ女性を公的な枠組みで包括的に支援していくというものです。女性の困難や生きづらさを、個人だけの問題にとどめず、社会の課題として位置づけて支援がすすめられていくことになります。この女性支援新法を受けて、今後金沢市において、女性支援をどのように拡充し取り組んでいかれるのかお聞かせください。

-村山市長

本市では法律の制定を受けまして、昨年度オンラインによる相談を開始いたしましたほか、女性支援を実践する民間団体との共同で居場所の提供などを行うといった、経済的な不安や孤独・孤立感を抱える女性への相談機能の強化に努めてきております。今後とも困難な問題を抱える女性に寄り添った支援を進めてまいりたいと存じます。

-山下議員

女性の意思が尊重され、最適な支援を受けることができるよう、福祉と人権の視点にたった公的支援の拡充をぜひお願いしたいと思います。

法律の施行と新たな女性支援の枠組みにおいて、困難を抱える女性の相談に応じる女性相談支援員は、重要な役割を担います。しかし厚生労働省の報告でも、女性相談支援員の配置状況は約8割が非正規雇用です。本市においては、女性相談支援室の相談員全員が非正規雇用という現状です。労働時間や仕事内容に見合う報酬を得ていないという声もあります。新法では、女性相談支援員の適切な処遇の確保、資質向上のための研修の実施に努めることとしていますが、本市の状況をお聞かせください。

-山下市民局長

相談員の処遇についてですが、今年度から正規職員に準じて勤勉手当を支給することとしております。このことによりまして、前年度と比べ約30万円の増となるなど、給与面で一定の改善が図られていると考えております。また相談員の資質向上に向けてでございますけれども、国や県等が実施する研修に積極的に参加するほか、関係機関との連絡会議に出席等しております。

-山下議員

勤勉手当等で給与が上がったということですが、そうした処遇改善にとどまらず、相談員の正規雇用化を求めますが、見解をうかがいます。

-川畑総務局長

本市では個別分野の相談業務や支援業務に、その分野毎にさまざまな社会経験を積み重ねてきた人材を配置し、こうした経験を活用することが有効と考えておりまして、会計年度任用職員を配置しております。正規化は考えておりません。

-山下議員

昨年、東京大学大学院の研究グループが「公的部門の最前線で女性支援を行う婦人相談員の全国調査」を行いました。調査によると、DVや貧困などの相談に対して、相談員が心理的な負担を抱えているということが明らかになりました。業務の影響により心身の不調を経験したことがある相談員が、約5割にのぼります。本市の女性相談支援室の相談件数は年間1300件を超えていますし、オンライン相談を開始して新たな業務も増えています。相談員が感じる業務上の負担、また心身の状況を把握しフォローする体制が必要ですが、そうした体制があるのかお聞かせください。

-山下市民局長

相談員が所属いたしております女性相談支援室には正規職員も兼務いたしておりまして、日頃からコミュニケーションを密にするなど、必要に応じて協議を行いながら相談員をサポートすることで、負担の軽減を図っているところでございます。また相談員を含む全職員を対象に、心身に不安を感じる職員には、心のケアを呼び掛けておりまして、疲労度のチェックや保健室内にある職員相談室の利用を促しております。メンタルヘルスの不調に至らないよう、引き続き対策を講じてまいります。

-山下議員

相談業務を継続していくためには、ケアに当たっている人をケアするということも重要ですので、引き続きの取り組みをお願いいたします。

女性支援の最後に、女性安心生活支え合い支援事業についておたずねします。コロナ禍のもとで、不安を抱える女性をサポートするため事業が開始されました。そこで、事業の1つである生理用品の無償配布についておたずねします。2021年の事業開始からこれまでの取り組みの経過と現状をお聞かせください。

-山下市民局長

生理用品の無償配布につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大長期化によりまして、特に女性の経済的な困難が問題となりました令和3年6月から、本庁舎、福祉健康センターや女性センターなどで配布を実施いたしております。この事業につきましては防災備蓄品を活用していますことから、現在は駅西福祉健康センターのみの配布となっております。

-山下議員

生理の貧困は単なる経済的な問題にとどまらず、社会の風潮やジェンダー格差などあらゆる問題に関連してきます。女性の健康や尊厳に関わる重要な課題であり、本市がおこなっている生理用品の無償配布は重要な事業のひとつだと思います。新型コロナウイルス感染症が5類へ移行したあとも、女性の困難はなくなったわけではなく、長引く物価高騰や能登半島地震の影響もあるなかで、事業の継続が求められます。ただ、防災備蓄を活用しているということで、備蓄の入れ替えがなければ在庫が不足するという事態が生じていることや、HPでしか周知をされていない状況には課題があると考えます。配布日・配布場所についても、さらに利用しやすくしてほしいとの声も聞いています。防災備蓄の活用だけでなく、生理用品購入費の予算化や、配布日・配布場所の拡充を求めますが、見解を伺います。

-村山市長

当初、コロナ禍における女性の経済的困難に寄り添うという観点で生理用品を配布しておったものであります。今後についてでありますけれども、単なる生理用品の配布にとどまらない、困難を抱える女性の相談支援と合わせた事業としての手続きの見直しを含めて、検討していきたいと考えております。

-山下議員

ぜひ検討をよろしくお願いいたします。

次に、教科用図書の採択についておたずねします。2025年度から中学校で使用される教科書の検定結果が公表されました。小学校教科書の検定と同様、QRコードを読み取るデジタル教材が大幅に増えています。しかしデジタル教材は検定の対象にはなっておらず、「問題のあるコンテンツが生徒の目に触れる可能性がありうる」と文部科学省も認めています。QRコードが多いから子どもの学びが深まるという単純な話ではないと思います。本来の紙の教科書全体で子どもたちに何を伝え、どのような学びを保障しているのか、そうした判断も採択においては必要だと考えますが、見解を伺います。

-野口教育長

私も採択の委員を担っている一人として、現在教科書を時間を見つけながら読み進めさせていただいて、調査研究を行っているところであります。今ほどありましたけれども、今回採択を進めている教科書は、まさに二次元コードを1人1台学習用端末で読み取り利用できるデジタル教材が、前回に比べて大幅に増えているなということを実感をしています。また加えて、実際にそのQRコード(二次元コード)を読み取ってみますと、例えば英語の音声とか書写の運筆を確かめることができる動画など、紙の教科書では表現しにくい多様な教材が利用できるようになっているなということを感じております。しかしながらデジタル教材につきましては、今おっしゃったとおり教科書の補助としての位置付けでありますので、あくまでも教科書に記載されている内容を元に判断すべきものと考えています。ただ、1点だけ。今回の国からの通知によりますと、中学校の英語の教科書採択におきましては、中学校英語のデジタル教科書を調査し、考慮の一事項とすることができるという通知がありましたので、英語の教科書の研究にあたりましては英語のデジタル教科書において聞くこと・読むこと・話すこと・書くことの基本的な技能を身に着けられるよう、工夫が図られていることについても綿密な調査研究を行い、答申するように選定委員会の方にお願いしているところでございます。

-山下議員

歴史教科書採択についてお話をします。歴史教科書の採択にあたって、やはりなぜ歴史を学ぶのかということを押さえる必要があると考えます。「どんな日本人をつくるのか」とか、態度や思想を押しつけるような学びでいいのかと。学術的な史実に基づく歴史から、ヘイトやデマが飛びかう現代社会を生きる子どもたちが、多角的・多面的な視野をもち、自分自身も他者も尊重しながら共に生き合うために、歴史から学ぶことは大いにあると思います。教育長は昨年の6月議会で、日本国憲法そして教育基本法の2つが戦後教育の原点であると答弁されました。教育は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三原則に基づき、そして不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものであると理解をしています。その上にたって、どのような歴史教科書で子どもたちに学んでほしいとお考えか、お聞かせください。

-野口教育長

今ほど山下議員がお触れになられたこと、今でもその通りだと思っています。そのうえで、もうひとつ大事なことは、金沢市の子どもの実態、この子どものことを真ん中において、教科書を選ばないといけないと僕は思っています。金沢市の子どもたちには、日本や世界における各時代の政治・経済・文化などが理解しやすく記載されていることに加え、学習を通して歴史上起こった出来事や登場する多くの人物に触れることなどによって、歴史を身近に感じ、意欲的に学習に取り組むことができる歴史教科書で学んでほしいと考えております。

-山下議員

本市では2016年から2024年で育鵬社の歴史教科書を使用していますが、採択された教科書を実際に使用して、教員や生徒がどのように感じているか、どのように評価をしているか、把握されていますか。

-野口教育長

現在使用している教科書につきましては、学校訪問の機会などに直接先生方から伺うようにしています。私は誰よりもきっと学校を回って教職員や子どもたちと話しているんじゃないかなと思っておりますけれども、そうした中で、例えば段階的に難易度が上がるにつれて活動例や例題が提示されているため、教科書に沿って進めることで無理なく学習を進めることができる。それから生徒の思考の流れに沿って授業を進めることができるなどの声を、これは先生方からお伺いしています。またたくさん授業を見させていただいています。そうした授業の中では、生徒から意見が出にくいときや自分の言葉でうまくまとめられないなというときには、先生方が教科書の記述や図表、資料などを上手に活用しながら、生徒の思考の一助とするなど、効果的に教科書を活用している様子を多く目にすることができているところでございます。

-山下議員

評価などきちんと把握して、また次の採択にも生かしていただきたいと思います。

2020年、前回の教科書採択における教科用図書研究委員会の調査研究報告書では、調査研究項目に対し出版社ごとに意見数が表記されています。選定委員会では、保護者や市民が教科書をみることができる展示会場で出された意見書についてほとんど触れられていません。現場の教職員の意見、保護者・住民の声が届いているのか疑問です。教科書採択において、教職員や保護者・市民の意見が尊重されているのかお聞かせください。

-野口教育長

採択の権限等につきましては教育委員会にあります。採択にあたりましてですが、選定委員会の答申に縛られることなく、やはりきちんと教育委員会の中で議論しながらこれを決定していく、このことがやっぱり大事なことなんだと思っています。教科書採択に際しましては、各教科の専門性の高い教員で構成いたしております教科用図書調査委員会及び各学校の教員で構成する教科用図書研究委員会が調査研究して報告書を作成していただいております。現在行われております教育プラザ富樫の常設展示会や、全市立中学校を会場とした移動展示会では、事前に保護者や地域の方にホームページ・おたより・メール配信等で開設期間を周知しておりまして、すでに様々な意見が集まってきていると報告を受けております。教科用図書選定委員会が教育委員会に答申する報告書は、これらの調査研究結果や市民の方々のご意見、また採択にかかる様々な要望書を踏まえて審議してまとめられており、その答申をもとに教育委員会が採択を行っており、現場の教員の意見や保護者また市民の方々の声は反映されていると捉えております。なお、採択にあたられる教育委員の方々にも、こうした市民の方々のご意見も見ていただいております。また様々な要望書を頂戴しておりますが、それについても見ていただいています。すべてを全部ひっくるめて、我々は審議に臨んでおりますことを申し添えておきます。

-山下議員

そうしたすべてをひっくるめて考えられているその教育委員会の採択会議について、やはり今、公開を求める署名が先日も教育委員会に提出をされました。小学校の教科書採択においては、発言者名を記載して議事録を公開することとなりました。教育長は「説明責任を果たす観点から」と答弁されていましたが、発言者名がわかるのになぜ会議の公開を渋るのか、非公開にする理由がないとの声があがっています。発言と採択への責任は果たせていないのではないでしょうか。公正で透明性のある会議の運営について市民の要望は、採択会議を傍聴可能な公開にすることです。中学校の教科書採択の教育委員会会議を公開するよう求めますが、見解をうかがいます。

-野口教育長

今から答弁いたしますが、その中にも触れてございます。教科書採択にかかる会議を公開するかどうかにつきましては、今ほど山下議員がお触れになりましたが、昨年7月の教育委員会議において議論した結果、教科書採択の審議経過については意思形成過程であること、また、ここが一番大事であるんです、静ひつな採択環境の中で自由闊達な議論を行うこと、そして公平性・中立性を保つ必要があること、こうしたことから非公開とすることに決定した次第であります。しかしながら、こうしたこれまでの経緯と国からの通知に示されている静ひつな審議環境の確保等の観点から検討を行い、会議の公開・非公開を適切に判断することや、公表の時期・方法等について不断の改善を図ることを踏まえて、昨年度の小学校用教科書採択時に議事録に発言者名を記載し、公表をするよう改善を図ったところでございます。したがいまして今回の中学校教科用図書の採択にかかる教育委員会議の公開については、公開することは考えてはおりません。

-山下議員

公開を求める市民の声は引き続いてありますので、ぜひ再度検討を求めます。

最後に、改定地方自治法についておたずねします。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば、地方自治体に対して指示ができる「指示権」の枠組みを新たに導入する地方自治法改定案が、昨日の参議院本会議で、私たち日本共産党は反対をしましたが、賛成多数で可決されました。有識者や全国知事会からも懸念が示され、金沢市議会も3月議会において全会一致で「地方自治法改正案の閣議決定を受け、重大事象発生時の運用の明確化と慎重な審議を求める意見書」を国に提出しています。国会の審議の中でも立法事実すら明らかにならず、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態である災害や感染症以外の「その他の事態」について、具体的な想定が示されず曖昧なままです。3月議会において市長は「適切な改正案であると考えている」と答弁されましたが、現在もその見解に変わりはないですか?

-村山市長

昨日可決された地方自治法の改正については、国民の安全保護の観点から、感染症や災害などあくまで想定外の重大な事態が発生した場合に限って、国が自治体に対し補助的な指示が行えるとするものであります。想定外の事態ですので、どのようなことを想定したらよいか、我々もこの答弁作成のときに考えました。事態としては映画の中であるような事態しか想定できません。たとえば、今まで見たことのないような生物が現れて、その生物を天然記念物とするのかあるいは保護すべきなのか、殺傷していいのか、そういった事態がある、所管にすらわからないという中にあって、その破壊的な生物に対してどう対応するかということを、我々は実際には決めきれません。そういったことなどもおそらく議論するにも難しい話だというように思います。国・地方を通じて的確かつ迅速な対応を万全期すとの観点からの見直しと捉えております。想定が明示されないということを理由にしてこの仕組み自体を否定するものではないと考えております。

-山下議員

政府は法改定の理由にコロナなどをあげています。しかし能登半島地震に見るように、災害時に対応がすすまない大きな要因は、地方公務員を減らし地方の財源を削ってきたことです。必要なのは、迅速な対応ができる権限、財源、人を国が自治体に保障することですし、住民に最も近い自治体が、国と対等に協議をし、住民の命や財産、暮らしを守る最善の解決策を見いだすことではないでしょうか。国が「必要だ」と判断すれば、個別の法律に規定がなくても閣議決定で自治体に指示を出し、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで指示することを可能とすることは、地方自治の侵害です。ときの政府の恣意的判断によって地方自治を侵害するこの改定地方自治法は廃止を、と求めるべきと考えますが、市長いかがですか。

-村山市長

指示権の発動については、国と地方公共団体が事前に適切な協議・調整を行うということ、また目的達成のために必要最小限の範囲とすることなど、地方として兼ねて要請してきたところであります。法の運用にあたっても地方分権の原則のもと、国において具体の案件ごとに適切な対応がされるものと考えておりまして、制度の廃止について国に求めるつもりはありません。

-山下議員

参議院委員会の参考人発言でも「指示権」に関する慎重意見が目立ちました。なぜ指示が必要なのか、そして改定の本当の狙いはどこにあるのか明確にするよう、自治体の長として求めるべきだと考えます。現法制下であっても、沖縄県では県民の意思を無視し、米軍辺野古新基地建設が国による「代執行」で強行されています。必ず、国が地方の意思を尊重した運用をすると言えるのか、必要最小限の措置が守られるのか、市長、もっと危機感をもつべきではないですか。

-村山市長

今回の法改正にあたっては、これは想定し得ない事態を自治体が想定しなければならないということの事務負担をなくすという意味からも、より地方分権を進めるために大切な法案であるというように認識をしております。地方を無視した運用は想定されていないように思いますし、運用面が明らかになる中で、必要があれば引き続き地方六団体等を通じて地方自治の本質に沿った対応を求めてまいりたいと考えております。

-山下議員

改定地方自治法は廃止と改めて求めて、私の質問を終わります。

-森尾議員

私は、日本共産党市議員団のトップバッターとして、質問いたします。

最初の質問は、平和についてです。核兵器禁止条約は、国連において2021年1月発効され国際法となりました。現在、署名国は93か国・地域、批准国は70か国・地域と広がっています。昨年ロシアは、戦術的核兵器をベラルーシに移転しました。そのベラルーシは6月10日、ロシアと戦術的核兵器の演習を開始した事を明らかにしました。アメリカは5月14日、核爆発を伴わない臨界前核実験を実施しました。核兵器使用の危険が高まっています。

金沢市は、昭和60年(1985年)平和都市宣言を決議しました。この中で「核兵器禁止・廃絶は人類すべての願いであり、われわれはその実現に向けて不断の努力をしていかなければならない」と宣言しました。市長は、核兵器使用をめぐる緊迫した状況をどのように受け止め、金沢市平和都市宣言の具現化を進めていかれるのか明らかにしていただきたいと思います。

-村山市長

核兵器の廃絶と世界の恒久平和は人類すべての願いであり、我々はその実現に向けて不断の努力をしていかなければならないと考えています。本市では平和都市宣言に基づき、平和への理解を深めるため、毎年夏に「原爆と人間」展を開催しておりますほか、国際理解を進めるため、姉妹都市交流や自治体国際化協会(CLAIR)などを通した海外との自治体間交流や、また民間での海外交流支援などを行っております。今後も継続して実施することで、広く市民に平和の尊さと戦争の悲惨さを伝えてまいりたいと考えています。

-森尾議員

広島と長崎に人類史上初めて原子爆弾が投下され、21万人の命が奪われました。来年、被爆80年を迎えます。具体的取り組みについて伺います。被爆の実情を広く市民に知らせるとして取り組んできた「原爆と人間」パネル展について、今年と来年の開催について計画内容を伺います。また、広島平和記念資料館の協力のもとで金沢市での展示開催について検討されないのか伺います。

-村山市長

「原爆と人間」展につきましてはこれまで市立図書館において開催してきたところでありますが、本年度はこれに加え、第2本庁舎と戦没者慰霊式の会場においても展示する予定であります。来年、令和7年は節目の年となりますことから、「原爆と人間」展のさらなる充実を図りたいと考えています。また金沢市遺族連合会や広島平和記念資料館など、関係機関と連携した取り組みについては、現在検討しているところでございます。

-森尾議員

教育委員会に伺います。来年、被爆80年を迎えます。今年から来年に向けて平和教育の中で、どのような取り組みを計画されているのか伺います。

-野口教育長

教育委員会では各学校に対しまして、広島や長崎に原爆が投下された日や終戦を迎えた日、東京や富山に大空襲が行われた日などの節目をきっかけとして、年間を通して平和の尊さについて学ぶよう伝えております。また社会科や道徳科等の授業では、国際社会の平和と発展に貢献する態度を身に着けるよう指導してきております。仰せの通り、明年は被爆80周年の節目の年を迎えますが、戦争を体験された金沢市遺族連合会の方々等の高齢化が進み、直接話を伺う機会が年々少なくなってきていることを踏まえ、語り部による戦争体験の話を、例えばすべての学校でオンデマンドでお聞きすることができないかなどについて、検討してまいりたいと考えております。

-森尾議員

質問の第二に、能登半島地震被害と対策について伺います。能登半島地震が発生し5か月が経過しましたが、珠洲・輪島など能登の被災地での復旧・復興が目に見えて進んでおらず、生活と生業の再建の見通しが立っていません。また上下水道の復旧が進まず、仮設住宅建設促進や、入居後の安全確保、生活再建、さらに公費解体の取り組みなど差し迫った課題に直面しています。昨日、この地震による「災害関連死」として新たに22人の方を認定することが明らかにされました。その結果、死者数は282人となり、2016年の熊本地震による死者数を超える見通しとなりました。市長。現状の認識と、今後の金沢市としての支援について見解を伺います。

-村山市長

地震の発生から半年近くが経過しております。能登被災地では1日も早い復旧・復興がなされるよう懸命な作業が続いているというものの、地理的な制約から道路やライフラインの復旧等に時間を要していることのほか、公費解体が進まない状況などから被災された方々の生活再建のため、継続した支援が重要であると改めて感じております。県と金沢市として、これから能登地域の復旧・復興に尽力することは必然と考えております。本市では発災当初から消防や応急給水活動、健康観察のほか、事務支援を含めた応援職員を派遣するとともに、被災地への救援物資の受け入れ・搬送や、能登被災地からの避難者の受け入れ、輪島朝市の出張出店などの経済活動や、能登の伝統工芸産業展、地域産品の魅力発信、消費拡大などの経済支援にも取り組んできてございます。引き続き能登の復旧・復興のため、できる限りの支援に努めてまいります。

-森尾議員

今回の地震により、いまだ、能登被災地では断水が続いています。とりわけ、宅地内配管が破損し、復旧ができていません。県は、業者の手配と経費補助を打ち出しています。金沢市には、登録業者が上下水道でそれぞれ300を超える業者が登録されています。金沢市として独自に業者への支援策を検討し、復旧促進を進めていく考えはないか伺います。

-村山市長

現在、石川県が能登6市町において被災した住宅における宅内配管、排水管の修繕にかかる事業者の移動に要する燃料代や宿泊代等の掛かり増し経費に対する支援制度を設けておりますので、市独自の支援策までは考えておりません。

-森尾議員

公費解体について伺います。金沢市で対象となる半壊以上は428件です。これに対し、申し込みは97件で20%台にとどまり、公費解体が完了したのはわずか1件だけです。困難な課題があります。一つは、所有者の全員同意が求められる点です。輪島市では、申請者が誓約書を提出することで公費解体を促進するとしています。もう一つは、家財道具などについて所有者が撤去・処分しなければなりません。金沢市として公費解体がスムーズに進められるために、どのような支援策や相談の強化に取り組まれまするのか、伺いたいと思います。

-越山環境局長

本市では、今のところ公費解体にあたりまして所有者全員の同意が取れていないといった相談事例はございません。また、家財道具の撤去処分については、原則として所有者の責任において行うこととなりますが、埋め立て処分にかかる手数料については減免の対象としているところであり、引き続き申請者からの様々な相談には丁寧に対応するとともに、速やかに解体工事に着手できるよう努めてまいります。

-森尾議員

国は全壊などで建物の機能が失われた場合、所有者全員の同意がなくても市町村の判断で解体できるとの見解を明らかにしました。金沢市ではこうしたケースはありますか。伺います。

-越山環境局長

本市においてはそのようなケースはございません。

-森尾議員

市としての対応が求められることを改めて指摘しておきたいと思います。

液状化対策について伺います。金沢市では粟崎地区で発生しました。原因調査と今後の具体的対策を検討するため、ボーリング調査が実施されています。どんな調査で、その結果はいつ頃になるのか明らかにしていただきたいと思います。

-村山市長

粟崎地内におけますボーリング調査につきましては、概ね15か所程度を想定しております。調査分析にはもうしばらく時間を要しますけれども、可能な限り早急に対策を講じるべく、調査を完了した箇所から順次、液状化対策の検討に反映してまいります。

-森尾議員

今後の対策として、地盤の改良、地下水を地盤深く下げる、又は地盤をセメントなどで固めるなどが検討されるとのことです。具体的地盤改良について、住民の理解と合意をどのように進めていかれるのか。公費による地盤改良の実施となるのか。明らかにしていただきたいと思います。

-村山市長

液状化により大きな被害が発生した粟崎地区では、道路等の公共施設と宅地を一体的に整備する、国の宅地液状化防止事業の活用を検討しているところであります。今後、住民の方々のご意見を聞きながら検討してまいりたいと考えています。

-森尾議員

公費による地盤改良の実施、これを強く求めておきたいと思います。

地盤改良と建物再建には一定の時間が必要となります。その際に、粟崎をはじめとする市営住宅を仮住まいとして提供する考えはないか、伺います。

-高木都市整備局長

粟崎町の市営住宅には、すでに粟崎地区の被災住民の3世帯が入居しております。今後申し出があれば、他の市営住宅も含め対応していきたいと考えております。

-森尾議員

市民生活と営業をめぐる現状と対策について伺います。

物価の値上げが続き、さらに7月から電気料金の引き上げが打ち出されています。一方、実質賃金は25か月連続で前年同月を下回りました。もう生活できないとの悲鳴が上がっています。安倍政権下での2度にわたる消費税の引き上げ実施と社会保障制度の改悪が国民生活の悪化を引き起こしました。アベノミクスは大企業と一握りの富裕層に巨大な富をもたらし、物価上昇と景気後退が同時進行する最悪の事態を招いてきました。岸田内閣は、6月11日「経済財政運営と改革の基本方針2024」の原案を明らかにし、その中で、防衛費を大幅に増やす一方、社会保障制度の大幅な後退を盛り込みました。市長。市民生活と営業をめぐる現状について、どのように把握されていますか。伺います。

-村山市長

日本銀行金沢支店および北陸財務局が公表している経済に関する報告によりますと、能登半島地震からの復旧・復興需要や生産の正常化、北陸新幹線の敦賀延伸等の影響により、いずれもゆるやかに持ち直しつつあるとしており、地震で冷え込んでいた経済状況からは回復しつつあると捉えております。一方で、物価高騰が続く中にあって、7月からの電気料金の引き上げが市民生活や企業活動に与える影響については注視する必要があると考えています。

-森尾議員

私どもは「経済再生プラン」を提言し、その中で政治の責任で大幅賃上げと待遇改善、消費税減税や社会保障の充実、気候変動危機の打開などを実行し、国民生活を守る緊急対策を行うよう求めてきました。そこで市長。この夏、猛暑が予想されています。市民生活と営業を守るために市として財政支援を行うよう求めたいと思います。その対策について伺います。

-村山市長

現在、市独自の消費喚起策として、商店街が実施するプレミアム商品券の発行を支援しておりますほか、国の定額減税に合わせてその恩恵を受けきれない方に対する調整給付金や、新たに住民税が非課税となる世帯等に対する緊急支援給付金の速やかな給付に努めているところであります。今後とも、物価の推移や国や県の動向を注視しながら、地域経済の安定に向けた対策を講じてまいりたいと考えています。

-森尾議員

市政運営の基本指針として、昭和50年(1975年)の「金沢市新長期計画」があります。「市民生活の優先」「市民自治の確立と自治権の拡大」「文化伝統の継承・発展と自然環境の保全」「新都市基盤の整備と日本海時代への対応」「平和の擁護と国際交流の推進」の五つの柱を掲げ、その基本は、市民生活を優先し、豊かな人間環境の創造をめざすとしたものです。市長。市民生活と営業を守ることを最優先に進めることが求められると考えますが、市長の見解を伺います。

-村山市長

市民生活と地域経済を守るということ、これは最優先に考えなければならないというのは当然のことと考えています。先人たちにより磨き高められてきた文化を継承・発展させること、それとともにまちの将来に欠かせない投資となる発展基盤を整備していくこと、これは都市の魅力を高め、地域の活性化や雇用の創出にも繋がり、ひいては市民生活にも寄与するものと考えています。加えて、福祉や教育・環境など、市民生活に密着した施策の充実に配慮することも当然であり、均衡を図りながら取り組むことが大切と考えています。このため、本市の都市像におきましては、魅力づくり・暮らしづくり・人づくり・仕事づくり・都市づくりといった、まちづくりの各般にわたる基本方針を掲げたところであります。誰ひとり取り残さない金沢独自の取り組みを探究し、心豊かで活力ある未来の金沢をすべての人々とともに作り上げたいと考えています。

-森尾議員

去る5月20日、第1回金沢市都市再生緊急整備地域準備協議会に提出された金沢市からの資料において、これまでの金沢市の都市構想と考えについて明らかにされています。ところが、昭和50年(1975年)に策定された新長期計画が全く欠落されています。それまでの60万都市構想を見直し、当時の岡市政が市民生活を最優先し「保存もまた開発である」ということを打ち出したものです。現在進められている金沢市都市再生緊急整備方針とは正反対の考えです。市長は、今後の市政運営とまちづくりにおいて、市民生活の優先、市民主体を貫いていかれるのか伺います。

-村山市長

正反対であるとは捉えておりませんが、一方で50年前の計画とは市のおかれた環境、そして今後の将来像としても大きく違ってくるものと認識しております。一方都心軸では、跡地の利活用、民間老朽ビルの再整備が課題となっております。また北陸新幹線の開業やコロナ禍の影響などによって、エリア一帯を取り巻く環境には大きな変化が生じてきていると認識しています。このため、様々な機能が集積し、都市の発展を支える背骨である魅力と活力のあるエリアとして、都心の求心力が高められるよう、都市再生特別措置法を活用して民間の開発気運を醸成して、面的な整備を進めたいと考えています。特措法の活用に必要な地域整備方針の作成に際しましては、まちづくりの規範である保全と開発の調和を継承・発展させるとともに、これまでのまちづくりの方向性や上位計画との整合性を図ってまいります。

-森尾議員

市民生活の優先、市民主体というのを市政で貫くとともに、先ほど述べたように先人たちが打ち出した保存もまた開発であるという理念と立場をぜひとも深く受け止めていただきたいと思っています。

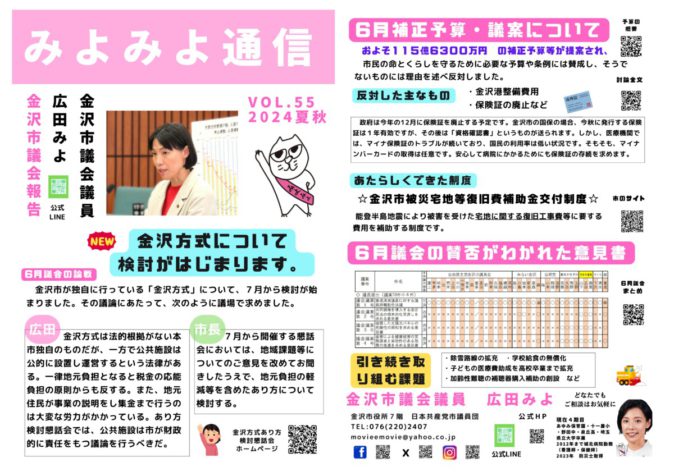

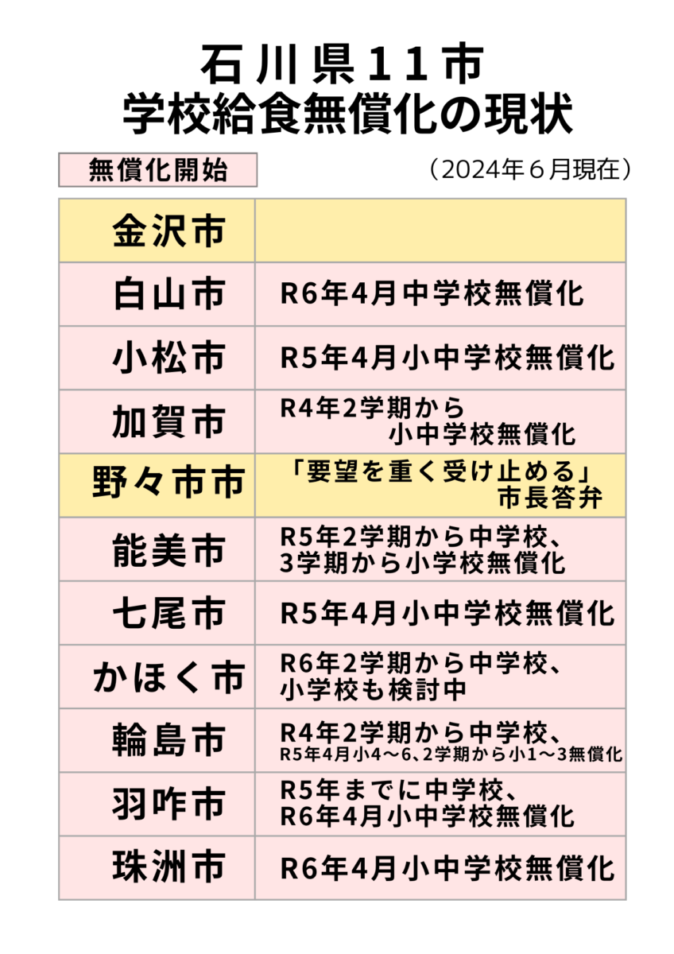

市民生活を守る課題として、一つ伺います。学校給食費無償化についてです。【議長の許可を得てパネル提示】かほく市が、この2学期から中学校の給食費無償化を実施することを明らかにしました。その結果、県内11ある市において無償化を実施していないのは、金沢市と野々市市だけです。市長は、この学校給食無償化については実施する考えはないと表明されてきましたが、現況について、市民にどのような説明をされるのでしょうか。伺います。

-村山市長

県内自治体の実施状況は承知しておりますが、文部科学省が今月12日に公表した学校給食に関する実態調査の結果によりますと、学校給食費無償化を実施済みまたは実施予定の自治体数は全自治体の約4割であります。さらに人口等が同規模である中核市62市の中での無償化の実施状況は3市にとどまっております。その理由としては多額の恒久的な財源が必要なことがあると認識しております。財政規模が比較的近い団体同士の中でのこういった比率についても、議論の中には加えていく必要があると考えています。

-森尾議員

説明になっていませんし、市民の多くのみなさんが学校給食の無償化を望んでいるというふうに考えます。したがって県内の11の市での実施状況を考えても、金沢市としての決断が求められるというふうに考えます。ある生命保険会社が行った子育てに関する調査の結果によると、物価高により子育て費用の負担が大きくなったと答えた方が実に9割に上ったとのことです。義務教育は無償であるとの点からも、学校給食費無償化は切実な課題だと考えます。改めて、市長の決断を求めたいと思います。

-村山市長

学校給食のみではなく様々な施策において、無償化にすべきかどうかと問うた場合は「無償化にすべきだ」という答えが多いのは当然のことだろうというように考えております。本市では保護者の負担を軽減するという目的で、経済的な理由で就学が困難な方については就学援助制度によって給食費の全額を支援しております。また、今ほどおっしゃった物価高騰の課題でありますが、食材費の高騰が続く状況下において、令和4年度以降、給食用食材費と保護者負担分の差額について、これは全額公費で負担する物価高騰特別対策を行っているところであります。学校給食費の無償化については、国の指導の下で全国一律で実施されることが望ましいと考えております。現時点では給食費の無償化は考えておりませんけれども、国では先日公表された調査結果を受けて無償化について引き続き検討するという方針を示しております。その動向を注視してまいります。

-森尾議員

教育委員会に伺います。学校給食法第11条・経費の負担について、文部科学省は「経費の負担区分の基本的な考え方を示したものであって、保護者が負担する学校給食費を自治体の判断により補助することを妨げるものではない」との見解を示しています。5月17日こども未来戦略会議において、文部科学省は「学校給食費の無償化に向けた実態の把握と課題の整理」との資料を提出しました。教育長は、こうした動きについてどのように受け止めておられるのか見解を伺います。

-野口教育長

先ほどの市長の答弁とも重なるところがございますけれども、本市におきましては学校給食法の規定される給食の実施に必要な経費の分担の原則から、食材費のみを保護者の方々にご負担いただいているところであります。加えて、物価高騰の状況を受け、令和4年度から食材費の不足分を全額公費で補填しており、保護者の経済的負担の軽減を図っておるところでございます。学校給食費の無償化のことにつきましては、よく教育長が集まった会議の中でも話題になります。特に私が会長を務めておりました中核市教育長会、また今私は立場的には常任理事という立場になりますけれども、全国都市教育長協議会、こうした場の中でこの話題が出るときによく出るのが、やはり自治体によって対応が異なっているなということになります。その自治体での対応の異なりを見ながら、私もこれは全国一律で実施されることが望ましいと考え、それで自分の方からも国の方にぜひ要望してほしいということで2つの会に対していろいろとお願いしながら国に要望しました。中核市教育長会では、学校給食費の無償化のための財政措置を織り込んでください、また全国都市教育長協議会では、学校給食費無償化に向けた財政措置の創設をお願いしたい。このことをお願いしてまいりました。これを行う場合には、やはり恒久的に多くの財源を要しますので、全国都市教育長協議会、また中核市教育長会などを通しながら、これからも引き続いて国に対して無償化に向けた財政措置を要望してまいりたいと考えております。

-森尾議員

質問の最後に、金沢市観光協会、金沢文化スポーツコミッションについて伺います。

金沢市は昨年度、金沢市観光協会に対し31事業1億3777万円を委託しました。そのすべてが随意契約であります。事実上の丸投げ状態となっています。金沢市観光協会の年間の委託事業を見ると、金沢市からの委託事業が9割を超え、金沢市の出張所のような実態です。金沢市観光協会の役員体制を見ると、副理事長に金沢市副市長、理事に金沢市経済局長、監査に金沢市会計管理者が就任しています。さらに副理事長と事務局長に金沢市幹部職員を退職した方が名を連ねています。市長。金沢市と金沢市観光協会との関係について説明を求めたいと思います。

-村山市長

金沢市観光協会は、金沢市を中心とする観光事業の健全な振興を図ることにより、金沢市の魅力を高め、国内外の人々との交流を促進し、もって産業経済の発展と地域文化の向上発展に寄与することを目的とした法人であり、金沢市も特別会員になっております。観光に関する事業について、市が直接行うか、あるいは観光協会のような外郭団体に委託するか、こういったことは他の自治体でも非常に課題になっているところでありますけれども、金沢市はその中では外郭団体にこれを任せているということになります。そして、金沢市観光協会は、地域の観光関係団体・企業・行政等と連携して観光・地域づくりを戦略的に推進する観光まちづくり団体である日本版DMOとして国の認定を受けた市内唯一の団体であります。観光協会とこうした事業を連携していくということは、必要不可欠ととらえております。

-森尾議員

先ほど述べた事業の委託、役員体制、こうしたこと状況からみると、金沢市と金沢市観光協会が癒着した関係にあるんじゃないですか。市長の見解を求めます。

-村山市長

金沢市観光協会は、DMO、観光地域づくり法人として、観光地域づくりの司令塔としての役割を果たしております。金沢市としても人的・財政的支援を行うことは国の方針に沿ったものであります。また、市内唯一の地域DMOとして観光事業の効果的な実施を図るうえで、知見や実績、人材ネットワークを有していることは、多くの事業を受託している理由でありまして、これまでも適切に実施をしております。癒着関係と言われることは非常に心外だと思います。

-森尾議員

金沢市観光協会の総会が今月予定されているとのことです。現在、副理事長は山田副市長です。この4月から所管の変更がありましたから、今回、新保副市長が金沢市観光協会の副理事長の任に就任されるのですか。見解を伺います。

-新保副市長

金沢市観光協会副理事長には、観光協会が一般社団法人となった平成26年から所管の副市長が就任をしておりますが、法人化前にも副市長が副会長として就任しておりました。先月開催された理事会におきまして、次期理事候補として承認をいただいているところでありまして、今月24日に開催されます総会と理事会で承認をいただければ、副理事長に就任し、その職責を果たしてまいります。

-森尾議員

経済局長に伺います。局長は先の経済環境常任委員会において、引き続き金沢市観光協会理事の任に就任する意向が表明されましたが、局長はどういう見解でしょうか。

-上寺経済局長

金沢市観光協会理事は、観光協会が一般社団法人となった平成26年から経済局長が就任しております。法人化前には経済局長が常任理事に就任しておりました。先月開催された理事会において、次期理事候補として承認をいただいているところでありまして、今月24日に開催される総会でのご承認をいただければ、理事に就任をいたします。

-森尾議員

これだけではありません。金沢市観光協会に3名の現職金沢市職員が派遣されています。そのうち2名が金沢文化スポーツコミッションに配置されています。職員の派遣を定めた条例には、派遣先が明記されています。金沢市観光協会は記載されていますが、金沢文化スポーツコミッションは明記されていません。ですから、金沢市職員を金沢文化スポーツコミッションには派遣できません。したがって、これは派遣職員の横流しではありませんか。職員派遣を定めた条例に違反していませんか。見解を伺います。

-村山市長

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等で、一般社団法人金沢市観光協会は職員を派遣することができる団体として定められております。金沢文化スポーツコミッションは、一般社団法人金沢市観光協会内の部門でありますので、法令に基づき派遣を行っているものであります。

-森尾議員

金沢文化スポーツコミッションについてです。平成30年(2018年)に設立されました。当時、東京オリンピック関連事業推進室が設けられ、設置提案がされたものです。したがって、東京オリンピック開催に合わせ、限定的なものかと思いきや、今日まで7年間継続されています。一般社団法人・金沢市観光協会の一つの部門としていますが、このコミッションの代表は金沢市局長待遇として年間1340万円の報酬、副代表は、年間970万円の報酬となっています。さらに2名の金沢市職員が配置されています。市長。これはあまりにも特異的な状況ではありませんか。見解を伺います。

-村山市長

金沢文化スポーツコミッションは、東京オリンピック・パラリンピックと同時期の設置ではありましたけれども、設立の当初目的ではシティプロモーションの推進と地域社会・地域経済の活性化、文化・スポーツの振興、こういった当初の設立目的は現在も変更なく続いております。現在の体制を維持するものと考えております。

-森尾議員

市長。この金沢文化スポーツコミッションが事実上の金沢市部局としての扱いを今後とも続けていかれるのでしょうか。行政から見るとその指揮系統もあいまいであり、多額の予算を執行し続ける特別の待遇を持って行われているというのは、到底市民の理解を得られないというふうに考えます。見直す考えはありませんか。

-村山市長

金沢文化スポーツコミッションは、当初の目的通り設置からこれまでの間、大会の誘致をはじめ効果的なコンテンツの開発など大きな成果を上げてきております。本市のスポーツ文化のさらなる振興を図るうえでも、現在の体制を見直すことは考えておりません。

-森尾議員

局長に伺います。スポーツ振興課の横にある金沢文化スポーツコミッション、たびたび足を運びますが、代表にも副代表にもお会いしたことがありません。一体この方々は何をされているんですか。コミッションの方へ足を運んでおられるのでしょうか。管理はどのようにされているのでしょうか。伺います。

-津田文化スポーツ局長

金沢文化スポーツコミッションの職員の関係につきましては、基本的に先ほど市長が申しました通り、大会の誘致という部分において主な業務を行っております。従いまして、外に出て大会の誘致等を積極的に行っているものです。また勤務の部分につきましては、責任ある一法人であります観光協会におきまして勤務の方は管理しているというふうになっております。