2014年3月議会 反対討論

森尾 嘉昭

私は、日本共産党市議員団を代表して、ただ今上程されました議会議案第3号金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について、反対討論を行います。

今回の条例改正は、議会の広報に関し、必要な事項の協議又は調整を行うことを目的に設置される議会広報委員会に対して、費用弁償を支給するとして条例改正が提案されたものです。

費用弁償は、本市では、議会本会議や、各常任委員会、議会運営委員会、法に基づく特別委員会へ出席するために適用されてきたものですが、全国的に、廃止や見直しが進められてきています。

最近の調査でも、中核市42市の中で、本市のように日額4000円という定額支給となっているのは、本市を含めわずか、6市だけで、距離に応じた支給や公共交通機関を利用した実費等を計算根拠とするものが多く、費用弁償そのものを廃止した自治体も22市となっています。

この間廃止した旭川市、福山市、尼崎市、郡山市、宇都宮市、西宮市、岐阜市では、社会情勢の変化、現状に即さない、市民からの陳情などから廃止となっています。本市でも、平成22年度包括外部監査結果報告書の中で、「費用弁償については、他都市の動向を踏まえ、見直しについて検討する必要がある」との指摘がありました。これを受け「議会のあり方検討委員会」において、議論が交わされましたが、見直しには至りませんでした。

今回、地方自治法の改正によって、地方自治法第100条第12項の協議の場の規定が行われ、この「協議の場」について、新たなに、議会広報委員会を定めました。

これを受けて、この条例改正は、地方自治法第100条第12項の協議の場についても、費用弁償を支給するとしています。

全国的に、この地方自治法第100条第12項の協議の場に対して、費用弁償を支給しているのは、809市の内、182市と2割程度となっています。

さらに、議会広報委員会が設置されている中核市の中で、費用弁償を支給しているのは、10市にすぎません。

今回の条例改正によって、費用弁償の支給対象を地方自治法第100条第12項の協議の場としていることから、今回の議会広報委員会にとどまらず、議会内の様々な協議の場がこの費用弁償の対象となりかねません。

よって、わが党は、今回の条例改正は、到底市民の理解を得ることはできないものとして反対を表明するものです。

以上で討論を終わります。

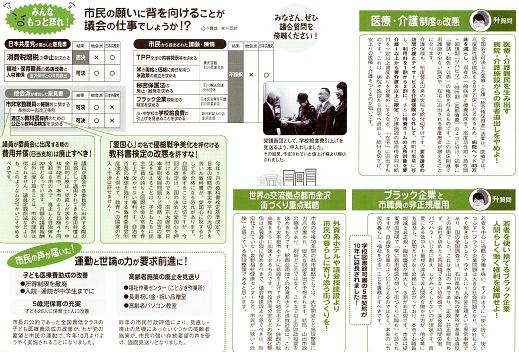

安倍政権は、消費税増税、社会保障のあいつぐ改悪、TPP推進、教育分野の改悪など国民生活のあらゆる分野で暴走を続けています。その犠牲は地方経済と地方自治体に深刻な影響をもたらしています。それだけに、市政は、憲法を活かし、住民の福祉、くらしを守るという地方自治体の役割を発揮することが求められています。

安倍政権は、消費税増税、社会保障のあいつぐ改悪、TPP推進、教育分野の改悪など国民生活のあらゆる分野で暴走を続けています。その犠牲は地方経済と地方自治体に深刻な影響をもたらしています。それだけに、市政は、憲法を活かし、住民の福祉、くらしを守るという地方自治体の役割を発揮することが求められています。

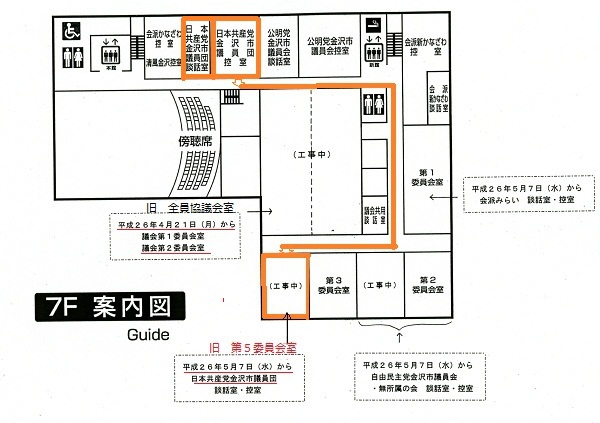

議会棟耐震改修工事の為、

議会棟耐震改修工事の為、