2020年11月9日(月)10:00

2020年11月9日(月)10:00

議会議案第16号の反対理由について

地下鉄サリン事件などを引き起こした オウム真理教に連なる集団に対して、意見書にあるように「県民の不安を払拭し、安全に安心して暮らすことのできる地域社会を実現する」ことは当然です。

しかし、問題は次の点にあります。

1999年(平成11年)11月18日、衆議院において、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案(団体規制法)が可決、成立しました。これに対して同日、日本弁護士連合会は会長説話を発表し、その中で「法律案の定める観察処分や再発防止処分はその要件に厳格さを欠き、オウム真理教以外の団体にも適用される危険性なしとせず」「憲法上の重要な問題点が含まれている」と指摘しました。

2015年3月12日の、日弁連の公安調査庁に対する要望書では、2011年8月1日の金沢道場への立入検査について「検査が長時間にわたり あるいは深夜に及ぶことによって 申立人構成員の基本的人権が侵害されないよう要望する」とも明記されていることです。

加えて、国際人権基準に反すると指摘されている「共謀罪」の適用と運用につながりかねません。

暴力団対策法などを基本にして、犯罪の予防、鎮圧に責任を持つ警察にその任を当たらせることが合理的であり、一連の事件の真相解明、信者の正常な社会復帰を促すことが必要です。

こうした観点から、賛成しかねるものです。

大桑 初枝

私は、日本共産党市議員団を代表して、議会議案第15号、医療・介護崩壊を防ぎ、住民の命及び健康を守る財政支援等の強化を求める意見書の提案理由の説明をいたします。

世界的規模で広がった新型コロナウイルス感染拡大は、本市においても再び増加しており、市民は不安をつのらせ、秋、冬への対策が大きな課題となっています。対策が遅れれば、感染の爆発的な増加、医療崩壊を引き起こし、市民のいのちや暮らしに重大な影響を及ぼすことが強く懸念されます。

こうした中、感染拡大防止対策を抜本的に引き上げることが必要になってきます。政府の対策本部会議も県へ要請している、+医療施設や高齢者施設などの定期的検査など、対象も規模も拡充することが求められています。 この大規模な検査を行う目的は、診断目的ではなく防疫目的であること、すなわち無症状の人を含めて、感染力のある人をみつけ出し、隔離、保護し感染拡大を抑止し安全安心の社会基盤をつくることにあります。

本市においても、医療機関の医師が必要と判断すれば、検査が受けられるよう体制が作られつつありますが、さらに 医療や検査体制の整備や、支援の強化が求められます。

この間、医療機関や医療従事者の献身的な頑張りが医療崩壊を防ぎ、感染拡大を最小限に抑えてきました。

しかしながら、医療機関は、感染症病床確保やそれに対する人員体制確保、院内感染防止の対策、また通常診療や手術の縮小で赤字に陥っています。

財政的赤字は、感染症患者を受け入れている医療機関だけではありません。受診抑制などでどの医療機関でも患者数が激減し、新型コロナウイルスへの対応が迫られている中で費用は増大しています。

全国保険医団体連合会は、先月25日、コロナウイルスの影響について、会員に実施したアンケート結果を公表。それによると、感染が拡大した4月に、外来患者数が前年よりも30%以上減ったとした医療機関は約3割以上にのぼり、歯科診療所では9割以上で患者が減ったとしています。新型コロナウイルス感染拡大の下で感染のリスクを背負いながら地域住民のいのちと暮らしを懸命に支えている、医療や介護事業所を守るため、財政支援の抜本的強化が喫緊の課題です

また、マスクやガウン、グローブなどの供給は現在でも不安定な状況にあります。必要とするすべての医療機関、介護・福祉施設での安定供給が求められます。

したがって、この意見書は国に対して、次のことに、取り組むよう求めるものです。

Ⅰ 全ての医療・介護事業所に対し,コロナ禍による減収への支援を直ちに実施する事

2 高騰する感染防護具の費用負担に対する補償を行う事

3「誰でも、いつでも、何度でも」検査ができるように、PCR検査体制をさらに強化する事 議員各位のご賛同をお願いして提案理由の説明といたします。

広田 みよ

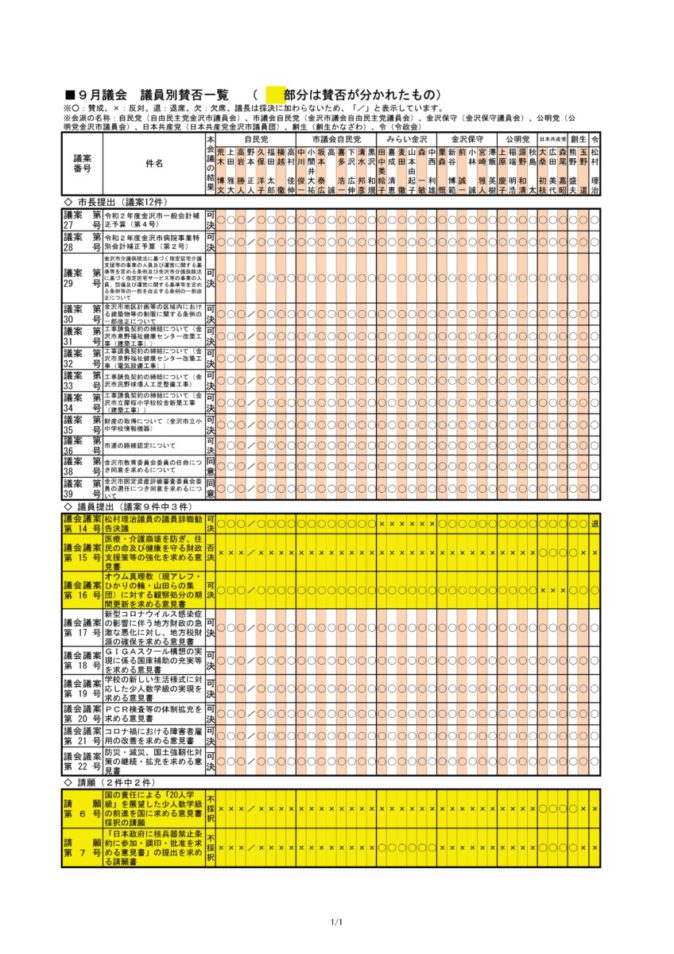

わたしは、日本共産党市議員団を代表して討論を行います。

わが党は、請願第6号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を国に求める意見書採択の請願、請願第7号「日本政府に核兵器禁止条約に参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求める請願に賛成の立場です。

請願第6号は、新日本婦人の会 金沢支部の代表から出されたものです。

新型コロナウイルス感染症のもと、これまでの小中学校の40人学級編成の矛盾が噴出し、20人程度の少人数学級の実現を求める声や運動がかつてなく広がっています。

7月初め、全国知事会、全国市長会、全国町村会の3会長が連名で緊急提言を出し、「少人数学級編制をを可能とする教員の確保」などを早急に図るよう強く要望し、萩生田文科相に直接手渡しました。日本教育学会は、小・中・高校の教員を10万人増やし、40人学級の抜本見直しへ議論を急ぐよう求めました。全国連合小学校長会の会長も「ウィズコロナ時代では20~30人が適当」と語っています。

実際、文科省が出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルでは、レベル3の地域においては、できるだけ子どもたちの感覚は2m程度開けるよう書かれ、20人であれば実現できることが模式図として描かれています。

よって、感染管理ができ、子どもにとって行き届いた教育にするために20人学級を見据えた少人数学級の前進が必要です。

請願第7号は、「原水爆禁止石川県協議会」の事務局長から出されたものです。

2017年に国連で核兵器禁止条約が採択されてからこれまで、禁止条約調印国は83か国、批准国は44か国となり、発行に必要な50か国まで残り6か国となっています。

国内でも、核兵器禁止条約の批准と参加を日本政府に求める地方からの意見書は9月1日時点で469議会に広がり、ヒバクシャ国際署名に賛同署名した個人は3月末時点で1,184万人以上、知事は20府県となり、市区町村長が署名した自治体は1,272を数えるまでに広がっています。県内でも本市を含め、9割の自治体の長が賛同し、署名を寄せています。

日本は唯一の戦争被爆国であり、核廃絶に向けた取り組みの先頭に立つべき存在です。金沢市議会としても「意見書」を提出するべきです。

よって、これらの請願を不採択とした各常任委員会での結果について反対するものです。

-森尾議員

私は、日本共産党市議員団の一人として、質問いたします。

最初に、本市ガス・発電事業の株式会社への譲渡計画についてです。8年近くに及んだ安倍政治は、内政・外交・コロナ対策などあらゆる面での行き詰まり、その行き詰まった路線を続けるほかに選択肢を持たないという二重の行き詰まりは深刻です。この間、新自由主義による規制緩和、公営事業の民営化をめぐっても、大きな転換点を迎えています。「トランスナショナル研究所」研究員の岸本聡子氏が、世界の水道民営化の実態をまとめたレポートを出されました。その中で、水道事業を再び公営化する動きが、2000年以降37ヵ国235件確認され、1億人以上の人口に影響をもたらしたことを明らかにしました。パリの水道事業が再び公営化しました。また日本では、長野県の県営水力発電所を中部電力に譲渡する計画が中止されました。こうした動きの中で、100年間ほどにわたって本市公営事業としてきたガス事業・発電事業は、その役割と社会的意義が高まっています。市長の見解をまず伺いたいと思います。

-山野市長

まず、この本会議でも明確に申し上げておりますけれども、水道事業の民営化ということは考えてはおりません。そのことはまず申し上げておきたいと思います。ご質問の趣旨はガス・発電のことだというふうに思っています。これは公設だろうが民営だろうが使用者の利益の保護と公共の安全を確保し、安定供給に努めるということが私は大前提であるというふうに思っています。ルールが変わりました。2016年・2017年とそれぞれ小売りの自由化が法律改正でなされました。地方公営企業ではできない多角的なサービスを提供していただくことによって利用者の利便性、そして経済的な面も含めて向上を図っていくということは私は大切なことだというふうに思っています。なお、海外の事例等々挙げられましたけれども、国内におきましてガスであったりだとか発電事業が再公営化されたという事例はありません。

-森尾議員

2016年本市企業局は、今後10年間にわたる経営方針を打ち出しました。「現在企業局が所管する5つの事業(ガス、水道、公共下水道、発電、工業用水道)には、公共性及び公益性の確保が求められるため、今後も引き続き企業局が経営するものとし、その経営を行う」としました。ところが現在の本市企業局管理者が就任した2019年度から、事態が大きく転換することとなりました。6月には「本市ガス事業・発電事業あり方検討委員会」が設置され、10月には「株式会社への譲渡」との答申をおこない、一気に事が進められてきました。市長、本市はこの3月「金沢市ガス事業・発電事業譲渡基本方針」を打ち出しました。これは、2016年本市企業局経営方針とは全く異なる方針です。今後10年間は、公営事業として進めていくとした2016年の経営方針は、市民と議会に対する本市としてのお約束です。この約束を破り、株式会社へと譲渡することを進めていくことは、市民と議会に対する裏切りではありませんか。市長の見解を伺います。

-山野市長

経営戦略が発表がなされました。何度も申し上げておりますが、その後ガス・電力の自由化が法律が変わりました。私はそれに準じていくことは大切なことだというふうに思っています。事業を取り巻く環境が大きく変わってきているところであります。企業局内におきましても調査・研究を進め、今後の経営形態のあり方に関する検討委員会からの答申もいただきまして、ガス・発電事業を譲渡する方針を固めたものであります。

-森尾議員

では、本市ガス・発電事業の株式会社への譲渡計画は、いまだ市民と議会の理解と合意はありません。100年間にわたって本市公営事業として運営されてきた本市ガス・発電事業を株式会社へ譲渡するとの大きな方針転換にもかかわらず、市長は、市民への説明会などの開催を行おうとしていません。一体、どういう理由でしょうか。

-山野市長

私は、森尾議員は市民の代表だと思っております。森尾議員の後ろに多くの市民の方がいらっしゃる、私は森尾議員を通して多くの市民の方に説明をしている、そんなつもりでおります。私も選挙で選ばれた市民の代表ですので、多くの市民の声を受けながら説明させていただいているというふうに理解をしております。また、あり方検討会の議事録の公開をしております。検討資料も公開をしているところであります。随時、常任委員会であったりこの本会議でもご説明をさせていただいているところでもあります。また、特別委員会もお作りいただいて、特別委員会でも外部の先生にお越しいただいて議論を進めていただいているとお聞きをしているところであります。大変うれしいことだと思っております。また、都市ガス・簡易ガス全てのお客様に対しましてもダイレクトメールを発送し、幅広い意見募集に努めてきているところであります。そのうえで、本年3月に基本方針を策定したものであります。引き続き、様々な形で皆様に意見交換をさせていただければと思っています。

-森尾議員

これだけの大きな方針転換にも関わらず、市長、あなたは市民に直接あなたの口からの説明はしないと。では、市民の代表である議会の方はどうかと。本市私有財産条例第4条には、議会の特別議決を要する公の施設が明記され、施設の廃止又は5年を超える期間にわたり施設の全部又は一部を独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席の3分の2以上の者の同意を要するものとするとしています。この公の施設としてガス事業施設が明記されています。今回の本市ガス・発電事業の株式会社への譲渡は、この条例の適用を受けるものです。市長の見解を伺います。

-山野市長

事業譲渡につきましてはこれまでも議会において、様々な議論がなされているところであります。引き続き、今おっしゃいましたような私有財産条例に基づく特別議決も含め、議会において慎重なる審議のうえ、適切にご判断をいただければというふうに思っています。

-森尾議員

本市にとって重要な公の施設であることから、この施設の廃止や独占的な利用を行う際には、議会議決についても、議会において出席の3分の2以上の者の同意を要すると、これが条例の趣旨です。したがって市民の代表である議会において、充分な議論と合意が求められます。ところが、株式会社への譲渡が進められ、今年度末には優先交渉権者が決定されるとしています。そして、本市がこの優先交渉権者と契約を結ぶこととなります。その後、必要な条例や予算などが議会に審議されることとしています。これでは議会は市当局が進める事への追認機関ではありませんか。市長は、かねがねから二元代表制を述べてきました。であるならば、このまま優先交渉権者を決めるのでなく、本市ガス・発電事業の株式会社への譲渡について、議会の意向を聞くべきではありませんか。

-山野市長

今こうやって議論をしていることが、議会のみなさんとの大切な審議だというふうに思っています。財産処分を伴います重要な案件ですので、譲渡先となる優先交渉権者を明確にした上で議会にお諮りするのが私は適切であるというふうに思っています。引き続き、年度内の優先交渉権者決定に向けた手続きを進めてまいりたいというふうに考えています。議論を具体的にしていければと思っています。

-森尾議員

本市議会のガス事業・発電事業民営化に関する特別委員会が設置され、審議が行われています。議会の審議を重視すると言うならば、優先交渉権者を決める手続きを中止し、議会での審議を優先すべきではないかと考えますが、市長の見解を伺います。

-山野市長

何度も申し上げますけれども、ここで議論をしていること、また特別委員会でご議論をいただいていること、それが私は議会のみなさんとの真摯な議論だというふうに思っています。やはり重要な案件であるだけに、具体的な優先交渉権者を仮契約の上でお諮りしながら、具体的な議論を進めていけるのではないかと思っております。

-森尾議員

条例においても大変重要な公の施設、そしてその中のひとつにガス施設について明記をされている、したがってこの条例の適用を受けて、今回のガス・発電事業の譲渡については議会の3分の2以上の同意が必要だと。この意味は、議会にも十分な審議と情報提供を行い、ご意見を伺うというのがこの3分の2以上の同意事項の趣旨なんです。これは、市長も認めざるを得なかった。

それでは、もう一つ重要な問題がありました。3月に打ち出された本市の基本方針の中に、事業継承者の選定方法・要件を明記し、その選定要件の中で「本市職員の派遣」について本市職員を派遣するとしています。まず、現在の本市企業局の職員とガス事業・発電事業を担っている職員数について、管理者から答弁を求めたいと思います。

-寺嶋公営企業管理者

現在、職員数は342名でございまして、うちガス事業が116名、発電事業が19名でございます。

-森尾議員

この地方公務員派遣法に基づき職員を派遣するとしていますが、株式会社など民間への職員派遣は、退職派遣となっています。市長から説明を求めたいと思います。

-山野市長

円滑な事業譲渡、そして市民のみなさんの安全・安心を担保するという意味でも、私は職員の派遣というのは大切であるというふうに思っています。職員の派遣につきましては法律に基づいています。公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、この法律に基づいて、市への復職を前提に退職の上、株式会社に派遣することとなります。勤務条件等で不利にならないように配慮してまいります。

-森尾議員

本市職員を退職させて派遣するんです。これはやるべきではないと私は考えます。公務員として市民の為に働こうとして入職された職員をいったん退職させ、民間に派遣する。こんなことをやるべきではないというふうに思います。市長は期間は3年間、復職が可能だと言っています。しかし、一旦株式会社への派遣を行ったら、戻って来てもガス事業・発電事業は本市企業局にはありません。まさに、片道切符ということが言えると思います。本人の志を踏みにじり、家族も含めての生活を脅かすことを市長、やっていいのですか。

-山野市長

法律に基づいて、ご本人に説明をし、そして勤務条件等で不利にならないような形でさせていただく。そのことをご理解いただいたうえで対応したいと思っています。

-森尾議員

今回、ガス発電事業の問題について私は2つ取り上げて問題を提起しました。譲渡への議決については、議員の3分の2以上の同意が必要だと、それだけ重要な案件だと。そしてもう一つは職員の派遣、こういっても退職派遣なんです。このことを具体的に指摘をしました。私は、今回のガス発電事業の譲渡問題はやめるべきだと、改めて指摘をして、次に移ります。

1000年以上に1回の降雨による想定最大規模の水害ハザードマップが作成されました。去る8月3日本市議会の防災・安全対策特別委員会が参考人による講演を行い、その中で青木賢人・金沢大学准教授は、本市水害ハザードマップについて次のようにお話しをされました。ひとつは、犀川や浅野川が氾濫するだけでもかなり広域に水害が想定されると。第2に市内平野部のかなり広い範囲が0.5mから3mの浸水の深さよりも上になっていること。したがって垂直避難では対応できない。第3に、数百年に一度、1000年以上に一度という洪水は現実に起こりうるものだと理解してほしい。以上の点が指摘されました。市長としては今回の水害ハザードマップについてどのように受け止め、今後の防災対策に取り組まれるのか伺います。

-山野市長

すでに該当する地域・校下・地区に5月中に配布をしております。すでに説明会も行っておりますけれども、引き続き説明会にお伺いをしながら、地域のみなさんと危機感を共有していきたいというふうに思っています。地域のことは地域のみなさんが一番ご存じでありますので、どこに避難するか、また分散避難ということも含めて、みなさんと危機感を共有していきたいというふうに思っています。

-森尾議員

そこで、旧菊川町小学校の場所に新竪町小学校と合併した犀桜小学校が新築するとして、この議会に建設工事に係わる契約議案が提出されています。この問題については令和元年12月議会で取り上げました。小学校を新たに建設することになるわけですが、再検討が必要だと指摘したわけですが、どのような検討と対策を行ったのか明らかにしていただきたいと思います。

-野口教育長

1000年以上に1回の想定しうる最大規模の降雨によりまして河川等が氾濫した場合には、

建設地周辺で最大2m程度の浸水が想定されておりますことから、犀桜小学校の新校舎につきましては河岸浸食想定区域からできるだけ距離を置くために、校舎の配置について配慮をしたほか、教室・電機室等は2階以上の上層階や屋上に配置するなどして、児童生徒等の安全確保と学校の機能性維持に万全を期しているところでございます。

-森尾議員

教育長が述べられたように、今回の水害ハザードマップでは、犀川区域の沿線に沿って建物の倒壊が想定される河岸浸食区域に現在の旧菊川町小学校の用地が位置します。そして洪水想定区域にも位置するわけですので、対策が必要だということで私は指摘をしました。しかし先ほど青木金沢大学准教授が指摘したように、この1000年以上に1度という洪水は起こりうるのだと、そして現実的に九州では7mから9mといった水害が発生しています。建物の2階以上に避難しただけでは命を守ることはできないということになります。したがって、レイアウトの変更とか教室を2階以上に配置したからといって、安全が確保されるとは到底言い難いというふうに思います。旧菊川町小学校の現在地に新しい小学校を建てて、果たして安全でしょうか?もう一度伺います。

-野口教育長

青木先生はよく存じ上げております。青木先生に今回お話をお伺いいたしますと、おそらく旧菊川町小学校辺りでは2mを超えて3m近くまで水位が上がるのではないかとお話をされているとお伺いしました。青木先生は金沢市の教育委員会におきましても大切なアドバイザーでいらっしゃいまして、いつもお話をさせていただくのですが、非常にこういう問題に危機感を持たれて、想定外を常に想定しなさいということを指導をいただいています。そうした中で、今お話がありましたけれども犀桜小学校新校舎建築にあたりましては、先ほど述べた2つのこと以外につきましても、例えば校舎部分をこれまでよりも70cm程度嵩上げを行うことにいたしていますほか、一般家屋と学校はやはり違うと思っていまして、校舎の1階あたりの階高は約3.75mと高いことでありますので、やはり安全性はきちんと担保できているんではないかと思っています。大事なことは今森尾議員からご指摘がありましたけれども、やはり水害が想定される際にはできるだけ早く情報を入手しながら子供たちを安全な場所へ的確に避難させていくことが大切であると思っていますので、被害を出さない取り組みをしっかりと進めてまいりたいと思います。

-森尾議員

ですから、犀川沿いからいかに遠くに位置するかということを考えると、旧菊川町小学校に建てるのではなく、旧新竪町小学校に建てるというのが理屈として通らないですか。それは検討されたのでしょうか。

-野口教育長

新竪町と菊川の両校下の地域の方々と保護者の方々のご理解をいただきながら、旧の新竪町小学校、旧菊川町小学校を統合して犀桜小学校を開校させていただきました。そのときにいろんな会議がございましたけれども、その会議のときにできるだけ早期に耐震化がなされた安心で安全な学校で学んでほしい、またできるだけ適正な規模の中で子供たちに切磋琢磨しながら学んでほしい、そうした地域の方々・保護者の方々の思いに沿いながら、まずは市有地である両校の敷地から選定を行った結果、両方の学校の通学区域を考えるとちょうど真ん中にあたるところにあります旧菊川町小学校の敷地に新たな小学校を建設するとし、その間に暫定的に旧新竪町小学校の敷地に暫定校舎を建設する、そういった地元の合意が得られましたので、旧菊川町小学校の方に校舎を建設することになった次第であります。今後も考えられるできる限りの安全対策をしっかりととってまいりたいと思っています。

-森尾議員

教育長、避難が大切だと、こうおっしゃいましたので、旧新竪町小学校と旧菊川町小学校の避難計画を見ました。その中に、避難場所について、そして避難の経路について書かれていました。私は体験してきました。旧新竪町小学校は現在、旧菊川町小学校と合併した犀桜小学校が使用しています。この旧新竪町小学校の避難計画では、小学校から歌劇座へ避難することになります。450m、徒歩約6分です。又は県立工業高校に避難する。450m、約6分です。一方、旧菊川町小学校の避難計画では、小学校から猿丸児童公園へ避難する。約500m、徒歩約7分です。さらに、ここから小立野小学校へ1200mですから、徒歩約17分かかることになります。これが、2つの小学校の現時点での避難計画・避難ルートなんです。どう考えても旧新竪町小学校の避難計画と避難ルートの方がいち早く行ける、そして避難場所も一定のスペースがある。一方、旧菊川町小学校は猿丸児童公園へ行ってみましたけれども大変狭い、周辺が住宅に囲まれている、さらにそこからあの坂道を通って小立野小学校に行かなければいけない。こういう避難計画になっておりました。感想をお聞きしたいと思います。

-野口教育長

毎年、学校の方から管理運営計画というものを提出をいただいています。教育長でありますので、各学校の管理運営計画には目を通す、そして目を通したものについて必要であればいろいろと学校長と意見交換もさせていただいております。今森尾議員がおっしゃられたことにつきましても、私は重々承知をしております。今話題になっているのは水害ということになりますので、今はそういう避難経路になっておりますが、いろんなすべての様々な災害を通してその災害に対応する避難場所としてお話されたと私は思っているのですけれども、地震のように突然やってくるのではなくて水害というのはある程度一定の時間というのがありますので、そうした意味で情報をしっかりとらえたうえで避難を早め早めにやっていくというのが私は大事ではないのかなと思っておりますので、旧菊川町小学校の敷地内に建設される新校舎が供用を開始される際には、立地条件とか、校舎が新しくなりますので、改めて学校で検討を行いながら地域の学校の一時使用等を踏まえた新たな学校防災計画をしっかりと定めていきたい、そんなふうにして思っております。

-森尾議員

今議会に建設をするための議案案件が出ていますので、もう少し立ち入って質問したいと思います。まず、今回の計画で新しい学校の屋上にプールを建設するという方針です。より高い場所に避難するということを考えた場合に、プールを屋上に建設するのは再検討が必要ではないかと思うのですが、見解を伺います。

-野口教育長

プールの配置等につきましても様々に検討をさせていただきました。まず地域や保護者の方々からもご意見を頂戴しました。そうしたご意見を踏まえながら、やはり屋上にプールを持っていく方が利点はたくさんあるということで話に至っています。いくつか例を挙げます。まず教室とプールを子供たちがスムーズに移動できる。今の運動場等にプールが配置されていますと、3階4階から子供たちが一旦学校の1階に降りて、一度外履きに替え、プールに移動、さらに着替えをし、そして授業に至る。授業が終わったらその反対の動きを作らなければいけない。そうしたスムーズさというのが1点。もう一つは、プールが外にありましたら外部からの侵入者とか外部の目というものがありますので、安心・安全が担保できない。またもう一つは、これまでも議会で呼ばれましてずいぶんお叱りを受けたのですが、プールの中に物が投げ込まれているということで、プールに異物が投げ込まれたり、時にはあってはいけないことなんですが薬品が投入されるとか非常に危険なことも考えられる。さらにはもう一つ考えられることは地域の声にもありましたけれども少しでも校庭を広く使ってほしい、そういった観点からいろんな議論をして、屋上にプールを設けたということになります。

-森尾議員

もう1点、現在の体育館をそのまま活用するという視点から、新しい校舎の建設配置を考えたと、こう説明がありました。体育館の方が犀川から遠い位置にあります。とするならば、現在の敷地状況から考えると、より校舎を遠い位置に配置するという視点を考えれば、校舎と体育館の配置そのものについても再検討することが、より安全対策として必要ではないかと考えますが、見解を伺います。

-野口教育長

旧菊川町小学校の体育館は、森尾議員はご存じだと思いますが、いわゆる地震発生時の地域の方々の避難場所になっております。したがいまして、平成25年度に耐震工事を終えております。ただいろいろなご懸念もありますので、今回の犀桜小学校の新しい校舎を建て直すときには、いわゆる体育館の1階ピロティの床の底上げも合わせながらクッション性のある床材を改修するなどして、引き続きこれは有効に使っていきたい、そんなふうに思います。また新たな校舎の2階になりますけれども、防災備蓄倉庫を設けることとなっておりまして、体育館含めて校舎全体の安全性とか機能性を十分に検討し、そして地域の声も十分に反映させていただきながら、配置を決定したものであるということをご理解いただきたいと思います。

-森尾議員

子どもたちの命と安全を守ることは、自治体と教育行政にとって最優先の課題です。他の問題を置いてでも子供の命と安全を守ることを最優先にしなければならない。その立場で、ぜひ今日のやり取りを今後の対応に生かしていただきたいと思います。

質問の最後に、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の憲法三原則と教科書採択をめぐって伺います。去る8月21日、新潟・燕市教育長が定例の教育委員会において「コロナ禍を解消する方法は大きな戦争が発生すること」と述べ、この発言が教育にたずさわるトップとしてふさわしくないとして批判が広がり、本人は教育長を辞任する意向だと報じられました。戦後教育の原点は、憲法であり、その三原則。すなわち国民主権、基本的人権の尊重、平和主義です。そして、この憲法に基づく教育基本法にあります。教育長の見解をまず伺いたいと思います。

-野口教育長

今森尾議員が仰せの通り、国民主権、また基本的人権の尊重、平和主義を三原則としております日本国憲法、また人格の完成や個人の尊厳など、普遍的な理念が大切にされております教育基本法は、戦後教育の原点であると私も思っております。本市の子どもたちにはこの日本国憲法を元にして学習をしっかりやり、自ら考えて判断し行動していけるように育ってほしいなと思っておりますし、教育基本法が示しているように知・徳・体の調和の取れた自立した人間の育成を図っているところでございます。

-森尾議員

育鵬社の歴史教科書では、アジア太平洋戦争について、大東亜共栄圏をつくる「自存自衛の戦争」だとし「大東亜戦争」を見出しに併記しています。憲法と教育基本法とはかけ離れた内容となっています。教育長の今の認識を伺いました。戦後教育の原点についての考えとは、この育鵬社が歴史教科書に記載している内容とは乖離しているのではないですか。見解を伺います。

-野口教育長

今回の教科書もそうでありますけれども、国の方では義務教育小学校教科用図書検定基準、こういったものがございます。この検定基準の一番肝心要のところには、教育基本法に一致していること、それからもうひとつは学習指導要領の総則や教科の目標に一致していること、これがしっかりと明示されております。大原則にたって今回の教科書はすべて検定をされているわけですので、その検定基準に合格した教科書の中から採択をしておりますので、私はこの教育基本法というものをしっかりと尊重していると思っております。

-森尾議員

東京都教育委員会がこの育鵬社の歴史と公民の教科書を19年ぶりに不採択としました。大阪市、松山市でも不採択となるなど全国的に育鵬社の歴史と公民の教科書についての不採択が続いています。現在、この教科書の採択数は1万冊、採択率はわずか1%に満たない状況です。教育長は、こうした実態をご存じでしょうか。本市が引き続き来年度からの中学校の歴史教科書について育鵬社を採用したことについて、この本議会でやりとりがありました。その中で、現場の先生方の調査に基づく評価では他と比べて低かった教科書の採択だと、そして教育委員会では4対3の採決によることが明らかとなりました。こうした結果について、教職員や関係者、市民に理解と信頼を得られていると考えますか。見解を伺います。

-野口教育長

全国の動きになりますが、これについては地方の新聞紙等ではなかなか伺い知ることはできませんでした。こういう立場でありますので、ある程度全国の動きは把握しなければならないと思いながら個人的には動きは少しずつ把握していたつもりであります。しかし今回一番大事なことは、この採択にあたった教育委員というのは他の地域の教育委員ではないということです。金沢の教育委員であるということで、そのことを自覚を大事にされて他の自治体の採択状況に左右されないで今回の採択の審議に臨まれたのではないかと思っております。私自身も金沢の子どもたちと学校を訪問しながら接しますし、様々な資料などに目を通しながら、そうした学びの様子を研究しながら、しっかりと各教科書を読み比べ、場合によっては3世代前からの同じ会社の教科書も全部読み比べながら、その上で自分の考えを作って各教育委員と慎重に審議を行い、今回適正に、かつ公平に判断をさせていただきました。

-森尾議員 現在の教育委員会制度は、あの戦争中に国家権力が教育を支配し戦争へと突き進んだ事への反省から生まれたものです。教育委員会の独立性、多様な意見を反映し議論を尽くし、意思決定を行う合議制は、非常に重要なことなんです。ぜひ教育長、今回の教科書採択に当たって、こうした点を今後とも十分活かされるよう望んで、質問を終わりたいと思います。

質問の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の一員として質問いたします。

最初に、このコロナ禍における介護事業所の継続についてお伺いいたします。

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、自粛要請を受けながらも、命と暮らしを支えるために介護の現場では、懸命に感染対策を講じながら、介護サービスが行われています。しかし、今なお、新型コロナウイルス感染症の「第1波」の下で生じた、介護現場の困難さが解消されたとは到底言えず、「崩壊」につながりかねない事態に直面しています。

介護事業所は、様々な基礎疾患を持った高齢者も利用・入所しており、感染すると重症化するリスクが高い環境にあります。職員はこうした利用者と接触することがさけられません。職員は「いつ自分が感染するか」「感染させてしまわないか」という大きな不安を抱えながら日々の介護にあたっており、疲労感、ストレスが増大しています。

また感染を不安視した利用控えは利用者に大きな影響をもたらしています。利用控えは、利用者の状態や病状の悪化、体力の低下、他者と接する機会が減ったことによる、うつ症状や認知症の進行なども生じています。身体的機能の維持が難しい利用者が、リハビリなどを短期間でも中断すると、回復が難しくなるケースもあるといいます。

厚労省はデイサービスの利用を減らした分を訪問介護に振り替えることを可能としました。しかしヘルパーの体制は、以前からも厳しく対応が困難な実態があります。そのうえ、1回の訪問に対する報酬は、通所サービスより下がり、事業所としては減収になってしまいます。「三密」を避けるためにとった受け入れの縮小なども、収益の大幅な減少につながっています。介護事業所は新たな経営困難に直面しています。

今必要なのは、介護事業所への経済的・人的な支援です。必要な規模の支援策を速やかに講じられるよう求めます。

介護職員については、離職率が高く人材確保が難しいなどの状況が続いています。これは介護職員の賃金が低いなどの処遇改善が進んでいない事があげられます。介護職員の月収は全産業より7万円以上低い状態に置かれています。現行制度では、基盤整備や処遇改善をすれば保険料や利用料に跳ね返るというのが現状で、このため、慢性的な人手不足のもとで施設経営はギリギリの状態で運営されてきました。このままでは経営悪化による事業所の縮小・閉鎖を招きかねません。事業所がなくなると、高齢者は行き場を失います。

① 地域の介護基盤の崩壊を防ぐためにも、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う介護事業所の運営や減収の状況を調査し、国の支援だけでなく本市としても財政支援を行うことを求めますがいかがでしょうか。

② 介護職員の処遇改善も喫緊の課題です。厳しい体制の中、感染リスクにさらされながら、利用者の生活を懸命に支えている、介護職員に対する支援、処遇改善を、国に求めるお考えはありませんか。保険料や利用料の負担増で処遇改善を図るのではなく、税金の使い道をあらためることで改善を図るべきだと考えますが、いかがでしょうか。そして、本市においても、介護の現場で働く方々の負担を軽減する施策を講じるお考えはないでしょうかお伺いいたします。

感染症対策の検査、必要物資の安定的な供給体制についても、お聞きします。

未だ終息を見ない状況の介護現場で、今なお憂慮されているのが、感染予防・防護に必要なマスクやグローブなどの衛生用品の不足です。

医療の現場もそうですが、介護現場ではマスクや手袋、消毒液の不足も問題となっています。コロナウイルスの感染拡大が続き、冬場のインフルエンザ流行期と重なるようなことになれば、マスクや消毒液の入手が困難になることは容易に想像されます。

① 今のうちから、マスクや消毒液など必要物資を確保し、介護施設に安定的に供給する体制を取るべきかと思いますが、いかがでしょうか。

② また、安心安全な介護サービスの提供を行う上で、PCR検査を必要とする介護従事者及び介護サービスの利用者に対し速やかに検査を実施する体制を整備することが、最も大切なことですがいかがでしょうか。お伺いいたします。

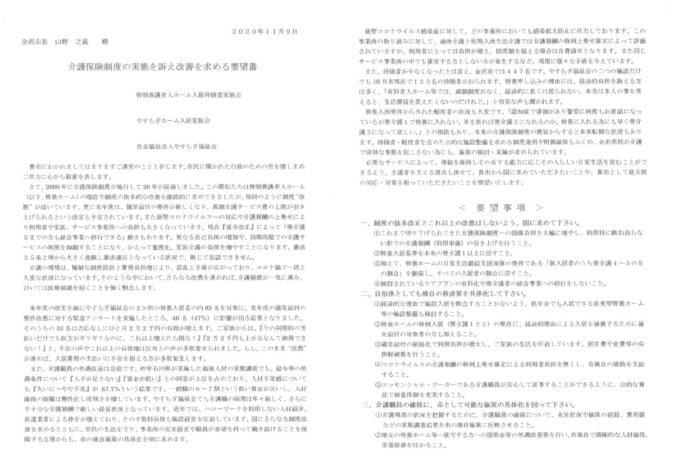

この質問の二つ目は、介護保険制度についてです。

2000年4月にスタートした介護保険は、「サービスを自由に選択できる」などのメリットが宣伝され「介護の社会化」が進むことへの期待感がありました。しかし、20年たった今、利用者増に対し保険の範囲は縮小され介護離職と介護従事者の離職が後を絶たず支え手不足は一層深刻になっています。介護によるストレスが解消されるどころか、大きくなり、施設でも在宅でも家族への負担は重くなっている現状があります。保険料も当初は国民の反発を抑えるためにか低く抑えられたものの、3年に一度の「介護保険事業計画」の、見直し毎に上がり続けています。こうした中、昨年12月末には全世代型社会保障改革会議の中間報告が発表されましたが、その内容は全世代に「負担増と給付の削減」を強いるものでした。低所得者の介護保険施設利用料の引き上げやサービス利用に際しても上限額の引き上げの実施なども計画されています。

① 負担増と給付の削減を強いる中間報告を見直し、誰もが安心して介護を受けられる体制に切り替えるよう、本市として国に働き掛けるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

② 第8期の介護報酬改定で負担増はすべきではなく、高すぎる保険料の引き下げこそ、検討すべきだと思いますがおうかがいいたします。

次にコロナ禍によって、苦境に立っている障害者就労継続支援事業所についてお尋ねいたします。

新型コロナによって多くの障害者就労継続支援事業所が、収入の減少に陥っています。このことは、直接利用されている方の生活に大きな影響を、及ぼすことから改善が求められています。「きょうされん」の全国事務局の調査ではイベントの自粛等により販売機会の減少に伴いA型、B型作業所の半数以上で工賃収入が減っているとの回答がよせられているとの事でした。

B型の事業所では、お菓子の箱を組み立てる作業をしていましたが、コロナの影響で贈答品のお菓子の売り上げが減ったことで、仕事が減り工賃収入が減っていると言います。

国の支援策として6月の補正予算で、事業所の事業継続を支援する障害者就労継続支援事業所活動支援事業費が計上されました。これは生産活動が前年同月比で50%以上の減少、もしくは連続して3ヶ月30%の収入の減少が条件になっています。本市としてこの支援策の対象となった事業者は全体の何割に当たるかお尋ねいたします。

ある障害者就労継続支援A型事業所は、障害の方が働く場として、ホテルの掃除の仕事がありました。コロナの感染拡大の影響でホテルの仕事量が激減し、生産活動が大幅な減収になりました。その為、賃金の支払いが大変で、活動支援事業費50万円の支援を受けましたが、到底足りないと言います。

また、B型の事業所の方も、イベントの自粛や下請けの仕事がなくなり収入が大きく減少したといいます。不足した減収部分を補うために、畑を借りて作った野菜を売り、何とか利用者さんには今までの賃金を保障するようがんばっていると言います。しかし全体に赤字が続いてはいるが、50%まで減少はしないので、就労継続支援事業所活動支援事業費の、対象にはならないと言います。

多くの障害者の就労支援事業所は営利を目的とするのではなく、障害のある方にとって訓練の場であったり、働く場であったり生活する場であったり様々な役割があり欠かせない存在となっています。しかし、就労継続支援事業所は普段から厳しい運営をされています。そこへ、このコロナ危機です。困難に寄り添った手立てが必要になるかとかと思います。そこで

ここでも消毒液であったりグローブであったり衛生用品の切れ目のない提供体制を求めています。収益が大幅に減少している他方で衛生用品などの購入などによって、支出は増えており事業所の経営はこれまでにない厳しい局面を迎えています。

消毒液などの供給は9月補正予算案の中で計上されていますが、一度きりではなく、安定的な供給体制を支援すべきではないでしょうか。お伺いいたします。

障害を持った方の事業所は三密にならざるを得ない状況下にあります。どうしたら、コロナウイルスの感染者を出さないよう、活動ができるのか、細心の注意を払っています。そうした中で相談ができる窓口が欲しいと言われました。なかなか保健所につながらないこともあり相談窓口の強化をしてほしいという要望があります。

この点についても、本市のお考えをお聞かせください。

質問の最後は、学校再開後の教育環境の充実についてです。

6月1日から全国の学校が3カ月ぶりに再開しました。3カ月間もの長期休校は、子どもたちに大きな不安とストレス、学習の遅れと格差の拡大などをもたらしました。 そして短い夏休みを経て新学期を迎えました。

その中で、新型コロナウイルス感染から子どもと教職員の健康といのち、子どもの学びの権利、これをいかにして守っていくかは重要な課題です。 子どもたちを受け止めながら、学びとともに人間関係の形成を保障する柔軟な教育こそが必要とされています。

保護者と教員の方々からは、「限られた時間内に1年分の内容を詰め込むのは無理」という事で、子どもの状態を見ながら、また学校の行事も工夫をしながら学習を行なっていくという事は先の議会での中でも答弁されています。

にもかかわらず、8月24日付の新聞報道で本市が、学力テストを実施するとの記事がありました。コロナウイルス感染症の蔓延によって、教職員は感染症対策をしながら授業時間の確保や、限られた時間内で児童たちに学ぶ楽しさを提供する努力を強いられています。また児童は、慣れない環境下で授業のコマ数が増えたり、課題をこなしたりと大きな負担を背負わされています。さらには、感染予防という事で大きなストレスを感じています。そうした状況の中での学力テスト実施には、疑問を感じずにはいられません。

教職員の方々からは、「なぜこの時期にやるのか」「最も心配なのは子供のストレス」という声が上がっています。

教職員や児童生徒のこうした声や、言動に対し、まず本市が行なうべきは、教職員や児童の負担の軽減を図ることではないでしょうか。おうかがいいたします。県内でも19市町のうち8市町の小中学校が学力テストの実施を決めました。

学校では今年度、プール学習、宿泊学習、体育大会などの楽しい行事がなくなり、 調理実習も、家で作った調理を写真でとってくるという風な事で子供の学びの場も大きく変わっています。

本市は学力テストの扱いについて、3 時間のテストを8月末から10月の間で、各学校の状態に合わせて時期や期間を決めて取り組むとしています。コロナ禍で困難な今こそ、各学校で「今必要な学びとは何か」を考え柔軟で自主的な学習が必要と考えます。

児童にとっても、先ほど述べたように、現状でさえ負担を強いられているに、またプリントテストに追われてしまいます。

学校は学力向上だけの場ではありません。子どもたちの学びをプリント攻めにするのではなく、本来の学びの場に基づく場となってほしいと思います。

コロナウイルスによって、教育現場は大変混乱しています。混乱に拍車をかける学力テストの実施を断念するよう求めますがいかがでしょうか。

この質問の二つ目は、小中学校のエアコンの設置についてです。

市長は補正予算の中で、中学校のエアコン設置を前倒しする予算が計上されました。私ども日本共産党市議員団も、これまでも幾度となく、市民と保護者の方と一緒に早期にエアコン設置を求める申し入れを行ってきたところです。早急に全校に設置されることを望みます。まだ、異常な暑さが続いています。小学校エアコンが未設置の学校27校のうち9校が完了したとお聞きしました。あとは10月末までに、小学校は完了するという事ですが、この1ヶ月何とか工事を早め小学校すべてにエアコン設置を完了する事は、できなかったのかおたずねします。

エアコンのない学校については冷風機などの設置で、暑さ対策、熱中症対策が必要ではないでしょうか。大きな扇風機と小さな扇風機が入っていると、言っていますが、どのような熱中症対策をされているのか、どのような暑さ対策をしているのかお尋ねして、私の質問といたします。

―山野市長

7番大桑議員にお答えをいたします。

まず、介護現場のことについて何点かお尋ねがございました。介護事業所の経営は、介護保険制度における介護報酬により賄われているものでありまして、市が独自にその減収分を補てんするものではないということをご理解いただければと思います。なお収入が減少した場合は、持続化給付金制度など国の制度を活用していただきたいというふうに考えています。介護従事者の処遇改善のことについてお尋ねがございました。介護職員の処遇につきましては、市民からの保険料や利用料に加え、国・県・市の財政負担を財源とする介護保険制度の中で対応をしているところであります。現在国において、来年度の報酬改定に向けた議論が始まっておりまして、まずは国の対応を注視していきたいというふうに考えています。そして介護現場の負担軽減を図るための施策についてもお尋ねがございました。この負担軽減を進めていくためには、なんといっても人材確保が不可欠であると思っています。そのためにも介護職員の処遇改善が大切になってきます。現在国において議論が行われているところでありますので、先程申し上げましたようにまずは国の動向を注視していきたいというふうに考えていますが、第8期介護保険事業計画を策定していく中で、市として実現可能な施策を検討していきたいとも考えています。マスク・消毒液等の衛生用品の確保についてお尋ねがございました。介護事業所に対しましてはこれまでも、マスクや消毒液などの衛生用品を支給しているところであります。今後も備蓄用も含め、継続してバックアップをしていきたいと考えています。今回の補正予算案におきましては、衛生用品の購入経費に対する市独自の補助金を増額しており、必要な介護サービスが利用できるよう、介護事業所の感染予防対策に取り組んでまいります。PCR検査を介護従事者・利用者に速やかに利用できるようにということでした。先般、国は都道府県に対し、感染状況に応じ、医療機関や高齢者施設等の職員、入院・入所者等を対象とした検査の実施を要請しているところでありまして、今後の動向を注視すると同時に、金沢市の保健所におきましても検査能力の強化にも取り組んでまいりたいと考えています。

国の全世帯型社会保障改革の中間報告の見直しのことについてお尋ねがございました。国に対しましては、介護保険制度の持続的かつ安定的な運営のため、自治体の財政負担や市民の保険料負担が過重とならないように、国費負担割合を引き上げることを全国市長会を通しましても強くここは要望を重ねているところでもあります。引き続き動向を注視してまいりたいというふうに考えています。高すぎる介護保険料の引き下げも検討すべきだというご意見がございました。介護保険制度におきましては法令に則りまして給付費の一定割合を保険料で賄うことが定められています。第8期介護保険事業計画における令和3年度からの介護保険料につきましては、これから今後3年間に必要なサービスの給付量を適切に見込み、その費用に合った額を設定することになっていますことをご理解いただければと思います。

障害者就労継続支援事業所のことについて何点かお尋ねがございました。困難な事業所に寄り添った支援が必要ではないかということです。本市では、障害者就労支援施設を支援するために、4月臨時補正におきましてマスク等の衛生資材の製造に取り組む施設等に対する奨励金制度を設けるとともに、市ホームページにこの制度に関する応援サイトを開設するなど、市独自の支援策を講じてきたところであります。今回の補正予算におきましても、市内全ての障害者就労支援施設を対象に、コロナ禍において減少した受注の回復を支援するため、新規発注する企業等への奨励金制度を創設するなど、市独自の支援策をお諮りをしているところであり、引き続き事業所に寄り添った支援に努めてまいります。消毒液やグローブ等の衛生用品の購入支援につきましては、安定的な供給体制を支援していくべきではないかということです。障害福祉施設に対する衛生用品の購入支援につきましては、3月及び4月補正に続き、今回お諮りした補正予算において、感染症防止対策の長期化も見据え、予算を大幅に増額し、追加計上したところであります。

保健所の相談窓口の体制のことにつきましては、電話がなかなか繋がらないという声が多く聞こえてきた、なんとかならないかということです。相談窓口につきましては、保健師を増員するなど、順次強化にも努めてきました。今後、電話回線の増設等も予定をしておりまして、引き続き相談窓口の強化に努めてまいります。

―高柳福祉局長

障害者就労継続支援事業所活動支援事業の対象となる事業所についてでございますが、国の補助基準に基づきまして対象となる事業所として申請のあったものは68事業所中21で、約3割でございます。

―野口教育長

教育につきまして4点お尋ねがございました。

はじめに、学校が再開されたが7限目までの授業や土曜日の授業をやめて、教職員や児童生徒の負担軽減を図ってはどうかということについてのご質問にお答えいたします。何とか年度内に当該学年の学習内容を終え、次の学年にスムーズに子供たちに学びに入っていってほしい、そんな思いから通常授業に加えまして4月・5月で失われました150時間程度の授業時数を確保する必要がありますので、学校間で大きな違いが生じないように、校長会議とも十分に協議をしたうえで、市内で統一して土曜日を授業日として設定いたしました。これが実現されれば、6月以降の行事につきましては通常通りの行事も行うことが可能でありますので、そんなところでご理解いただければと思っています。ただ土曜日の授業につきましては、市として月2回まで、それから原則授業は午前中までといたしております。それから学校の判断で7限目までの授業を行う場合は、例えば1時限の授業時間を5分短縮したり、また毎日行っている清掃を行わないなどとして、児童生徒や教職員の負担について十分に考慮させていただいています。また感染症対策と学びの保障の両立を目指しながら、教育委員会としましてサーモグラフィーカメラの設置、学校サポーター等の支援員の配置など、人的・物的両面から支援を行わせていただいています。

次に、学力テストの実施についてご質問がございました。まずお話しておきたいことは、国・県の学力調査につきましては、国・県の通知に基づきまして今年度は実施いたしません。ただ、国や県から提供いただきました学力調査問題を見させていただきましたけれども、内容を見ましたら学習指導要領の理念や目標、また内容等に基づいて子どもたちが身につけていったらいいなと思うべき学力などを具体的に示すメッセージが盛り込まれて作成しておりますので、教育委員会といたしましては良質な問題であると思っています。このことから、本市におきましては調査問題を有効に活用していこう、そんなふうに考えました。なお学校現場の実情を踏まえて、調査問題を有効活用するにあたりましては、児童生徒や教職員の負担とならないように配慮するとともに、例えば1日に全てをやるのではなく日を変えて教科ごとにやるとか工夫をしながらやっていく、また結果については教育委員会の方に提出は求めないで、それぞれの学校の学力の向上の取り組みに反映してほしい、そんなふうにしながらこれを有効活用していきたいと思っています。

次に、小学校のエアコンの設置工事についてご質問がございました。今年度の小学校のエアコン設置につきましては、昨年度の実績を参考にしながら発注単位や必要資材の確保などに配慮した工期としたものでありまして、できるだけ早い整備完了を目指しているということをぜひご理解いただきたいと思っております。

最後に、エアコンの整備が終了していない学校について、どのような熱中症・暑さ対策を行っているのかというご質問でした。学校におけます暑さ対策は極めて大切なことであり、現在普通教室にエアコンの整備が終了していない学校におきましては、市として送風機を追加配備するなどの対策を講じております。また各学校では体操服など過ごしやすい服装で学ぶことや、すでにエアコンが設置されている特別教室等の有効な利活用、そして授業中では自由な給水・冷却材の使用など、様々な工夫によって熱中症や暑さ対策を行っているところでございます。

―大桑議員

障害者施設の方からのいろんな相談の窓口を強化すると、先程答弁をいただきました。障害を持った方の就労支援、本当に一生懸命コロナ対策をやって頑張っているところなんですけれども、やはりいろんな疑問にぶつかったり、対策をどうしようかと考えるところが多くあると聞きます。相談窓口の強化っていうことで十分それが対応できるかどうかということはまだわからないんですけれども、9月議会の今の補正の感染対策費の中で、新しく高齢者・障害福祉施設感染症予防対策指導強化費、指導を強化するということで、医者や看護師の方が現地の指導に行くということを拡大をして、希望する施設の方に回るということはできないのでしょうか。

―荒舘保健局長

補正予算に計上してあるものについては、いろいろな福祉施設の近隣の医療機関と連携しまして医師や看護師を派遣しながら、感染症対策を進めていくといったようなものです。それに対して、障害者施設なども含めていろいろ考えていきたいと思っております。

―森尾議員

大桑議員が取り上げたように、コロナの影響で介護施設やご利用者の状況は大変困難な局面を迎えてきています。これにどう向き合い、行政として支援の手を差し伸べるかということが問われていると思うんです。具体的な提案をしたにもかかわらず、市長は一向にこの現実に目を向けることなく、行政としての支援はしないというような答弁が行われました。私は非常に重大であり残念だなというふうに思っています。

具体的に言いますと、コロナの影響で介護事業所に対して厚生労働省が通知を出しまして、通常のサービスを行っている事業所に対して介護保険の請求については区分を2つ上げて請求しても良いと、これによって介護事業所を支援しようという通達を出しました。

しかし、同じサービスを受けながら介護保険で1割から2割を負担しなければならない利用者にとってみると、納得がいかないということになりました。当然、介護事業者は利用者に承諾と理解を求めて保険請求することになりました。

こうした現状の混乱や意見が全国の各自治体に寄せられまして、自治体によっては2ランクアップの区分請求を行わないで、その分については自治体として支援しましょうと、利用者には負担がかからないようにという配慮のもとで介護事業所に支援を行うという自治体が今全国各地で現れてきています。一体、この差は何なんだろうかと思うんです。市長としては、こうした介護の事業所や利用者の現実に目を向けて、支援を行うというのが必要ではないでしょうか。改めて答弁を求めたいと思います。

―山野市長

まず何もしていないというふうにおっしゃられましたけれども、森尾議員も賛成をいただいている予算におきましても、これまでもマスクや消毒液の衛生用品の支給を行ってきているところでありますし、今後も継続していきたいというふうに申し上げているところでもあります。この議会の予算におきましても、衛生用品の購入経費に対する市独自の補助金の増額をしているところであると申し上げています。これからも情報をしっかり集めていきながら適切な対応を取ってまいります。

質問の機会を得ましたので、日本共産党市議員団の一員として以下数点質問致します。

まずは、台風10号の被害にあわれたみなさまに心からお見舞いを申し上げます。

・安倍首相の辞任表明を受けて

それでは、最初の質問に移ります。

安倍首相が先日辞任を表明しました。

退陣の根底には、「安倍政治」が、経済、外交、コロナ対応、憲法改定などあらゆる分野で行き詰まった実態があります。

20年続いたデフレに『3本の矢』で挑み、400万人を超える雇用をつくりだした、と安倍首相は誇って見せますが、その実態は、異次元の金融緩和で円安を加速させ、株高を演出する一方で、非正規雇用など不安定な働き方を増やしたにすぎません。しかも、安倍政権のもとで行われた2度の消費税率引き上げは、個人消費を冷え込ませ、実体経済を痛め続けました。

こうしたアベノミクスや新自由主義的政策の破綻が、今年の新型コロナウイルスの感染拡大によって一気に露呈し、多くの人々を苦しめています。保健所や医療機関が疲弊したうえ、中小業者や労働者は苦境に立たされ、文字通り“生きるか死ぬか”の瀬戸際に直面しています。

しかし、自民党総裁選を見ても、その訴えの中身は新自由主義路線、自己責任路線の継承でしかありません。

市長におたずねします。市長はこれまで、アベノミクスや2度の消費税増税について、進める立場でしたが、このような行き詰まりを前にどう評価しているでしょうか。また、経済を再生するために、何より必要なのは暮らしを応援することです。消費税を、増税前の5%に戻す減税の議論もありますが市長はどのようにお考えでしょうか。

ー山野市長

28番広田議員にお答えをいたします。

まずアベノミクス、また消費税のことについてお尋ねがございました。やはり一連の経済施策が株価の上昇であったり有効求人倍率の上昇につながったという評価もあり、景気回復・雇用の改善という面で私は、大きな効果があったというふうに思っています。消費税につきましては国会での議論を得て、税率の引き上げが行われたものであります。国家財政の再建、少子化対策への対応を進めていくうえで、私は一定の理解というものをいただきながら進めてきたものだというふうに思っています。必要不可欠な財源のひとつであると考えています。

ー広田議員

・市政方針、中期財政計画について

今こそ、市民本位の経済政策への転換が重要です。

そこで、本市の市政方針、中期財政計画について伺います。

先日、本市が発表した中期財政計画では、コロナの影響で税収が減ることによる収支不足について、多い年では33億円にものぼる試算が出され、その不足に対応するため、公共事業費の抑制や一般行政経費の削減も行う方針を示しました。

しかし、公共事業費の抑制といっても、230億円以上は維持し、そのうちの経常フレーム58億円を70%に抑えるだけのものです。

もちろん老朽化するもの、市民の身近な生活に関わる事業については必要です。

しかし、全体事業費100億円、Jリーグ基準にあわせた10000席対応のサッカー場や、経済界からの要望で一転した事業費が200億、300億も予想される歌劇座のオペラ座への立て替えは見直すべきです。サッカー場と歌劇座については予定通り進めるつもりなのか、方針やスケジュールなどあきらかにしてください。

ー山野市長

サッカー場のこと、そして歌劇座のことについてお尋ねがございました。まずサッカー場は、第一次スポーツ施設整備計画の記載の通り、城北市民運動公園で収容人数一万人規模のサッカー場を移転整備をしたいと考えています。今年度実施設計を行っているところでありまして、2023年度中の完成を目指し準備をしているところであります。歌劇座につきましては、金沢歌劇座あり方検討会から答申・報告をいただいたところであります。今年度は懇話会の報告にありますように現地での建て替えも念頭に置きながら、高さ・敷地・財源の確保などの課題解決に向けて技術的な検討などを進めているところであります。まずはこうした課題解決のための方策を検討し、その上で具体的なスケジュールについて考えていきたいというふうに思っています。

ー広田議員

今補正予算で中学校普通教室のエアコン設置の前倒しが示されました。我々がかねてから求めてきた通り当然必要ですが、来年の夏までに設置することになったとは言え、昨年も今年も多くの子どもたちが健康を奪われてきました。市長は整備時期が適当だったか問われ、「批判は甘んじて受け入れる」とお答えになったそうですが、批判は受け入れるだけではなく、今後の教訓にしなければ意味がありません。

市長、不要不急の大型公共事業は見送りや中止をし、明日のくらしや経営が立ち行かない市民、病院や介護施設への支援など、市民の命と暮らしを守ることを優先する予算方針に転換が必要ではないですか。お答えください。

ー山野市長

公共事業の見直し、政策を転換すべきではないかということでした。このコロナ禍、いろんな考え方があります。あと1年・2年続くのではないかというご意見もあります。感染症拡大防止と社会活動の両立が、私はこれからの課題になってくるというふうに思っています。国・県と一体となって市民生活の安全・安心の確保のため、全力で取り組んでいかなければいけないと思っています。また、老朽化が進む公共インフラの整備、さらには都市の発展基盤の整備は、市民のくらしを守り豊かにし、まちの拠点性を高め、活力と賑わいをもたらす、本市の将来に欠かせない投資であり、またコロナ禍で大変厳しい状況にある地域経済を下支えするためにも、一定の公共事業費規模を確保していくことが大切であるというふうに思っています。

ー広田議員

・PCR検査の拡充について

次にPCR検査の拡充について伺います。

県内、市内で新型コロナウイルス感染者が再び増加をし、感染者受け入れ病院からもクラスターが発生するなど深刻な事態です。

県のモニタリング指標4つのうち常に2つがオーバーする状況であるにも関わらず、これまで具体的な対策や方針が示されないまま、インフルエンザ流行期を前に市民は不安に陥っています。

石川県では現行の検査機関にPCR検査機器を追加配備し、さらに民間病院230施設や民間検査機関の協力なども得て検査数を1500まで増やすとしています。来月からはかかりつけの病院もしくは、コールセンターに相談する流れへの変更も予定されています。

病院の負担が心配ですが、

まずは、どのような仕組みに変わるのか明らかにしてください。

そして、このことによって、これまで症状があって保健所に問い合わせても検査が受けられなかったようなケースでもスムーズに検査を受けられるようになるのでしょうか。あきらかにしてください。

ー山野市長

PCR検査の受診・相談体制につきまして、どのように変わっていくのかということでありました。国では10月中をめどに身近な医療機関での相談、受診、検査体制の強化を目指しているというふうにお聞きをしています。ご質問されました「どのように変わっていくのか」ということは、詳細が分かり次第、市としてしっかり対応をし、広報周知を図っていきたいというふうに思っています。ただこれは拡充されることにより検査数は増加するものだというふうに思っています。

ー広田議員

次に、検査数の増加とともに必要なのが、対象を点や線だけではなく面的に位置づけることです。

わが党はこれまで、感染震源地に対する集中検査や医療、介護、障害者福祉、保育、学校などの職員などへの定期的検査によって、無症状感染者も含めて把握・保護することで感染を抑え込む戦略を明確にして実行すべきだと国にも地方自治体にも求めてきました。

先日本市のグループホームで起こった事案は、コロナとは別の原因で入所者2名が別々に救急搬送されたところ、2名ともに陽性が確認され、検査の結果、入居者や職員あわせて14名が陽性という結果です。このコロナウイルスが、無症状でも知らず知らずに感染させていく怖さを物語っています。

病院や高齢者施設、保育施設などの定期的な検査を行い、無症状感染を食い止めることが必要です。

ご存知の通り、世田谷区では、「いつでも誰でも何度でも」を基本におく、「世田谷モデル」を宣言し、現在1日300件のPCR検査を大幅拡充する方針を打ち出し、第1段として有症者などへの検査を600件に倍加し、第2段として介護施設や保育園などの職員などへの定期的な社会的検査を1日1000人程度行うことを目標としています。

政府の対策本部でも先月28日に、感染流行地域での「医療、高齢者施設などへの一斉・定期的な検査」「地域の関係者の幅広い検査」について、政府として都道府県などに「実施を要請する」と決定をしています。

行政検査こそ抜本的に増やし、世田谷区のように広く検査すべきです。

もちろん、世田谷区では現在の保健所や保健師の体制ではむずかしいので、保健所の外側に体制をつくり保健所は保健所にしかできない仕事に専念していく考えだそうです。検査方法については、数人分の検体をまとめて検査するプール方式をとるそうです。これら世田谷方式に学び、病院や高齢者施設、地域など幅広い検査を行うべく、県とともに具体化するよう求めますがいかがですか。

ー山野市長

面的な検査というものも大切ではないかということでした。今般国は、新型コロナウイルス感染症に関する今後の取り組みを発表し、その中で感染者が多数発生している地域等において、その期間は医療機関や高齢者施設等の職員、入院・入所者等全員を対象に一斉定期的な検査の実施を都道府県に対し要請をしているところでありまして、今後の動向を注視していきたいというふうに思いますし、ここは方向が決まりましたら県としっかりと連携をしていきたいというふうに考えています。

ー広田議員

市立病院についてです。今補正予算で、PCR検査機器を追加配備するのであれば、院内クラスターを防ぐためにもすぐに職員や入院患者などの定期的な検査を行うよう求めますがいかがですか。

ー山野市長

市立病院のことについてお尋ねがございました。今議会にお諮りいたしました補正予算案においてお認めをいただきましたならば、市立病院にPCR検査機器を配備したいと考えておりまして、患者や職員に感染が疑われるなど医師が必要と認めた場合には院内でただちに検査をし、早期に診断できる体制を整えたいというふうに考えています。市立病院では来院患者の出入口を一か所に限定し、検温・咳などの症状の聞き取りを行い、感染が万が一疑われる場合には一般患者と別にして診察を行うとともに、入院患者への面会制限を継続することで、院内にウイルスが持ち込まれることがないように感染防止対策を徹底しているところであります。加えて、職員に対しては日頃から適切な行動を取り、日常的な健康観察や標準的な感染予防策に努めるよう指導を徹底しており、今のところ患者や職員に対し定期的にPCR検査を行うことは考えてはおりません。ただ、今後も国・県の動向を注視をし、連携を取り、必要な施策が出ましたらしっかりと対応していきたいというふうに思っています。

ー広田議員

・保健所の機能強化、保健師の増員について

感染症対応の要である保健所について伺います。

日本では1980年代、中曽根内閣によって「民営化」と「規制緩和」を柱とする新自由主義が本格的に導入され、国鉄・電電公社などの民営化が果たされたのち、コスト論の見地から公衆衛生分野の要である保健所、医療分野では公立・公的病院の統合・廃止路線が進められ「平成の大合併」がこれに拍車をかけた中で今回の事態を迎えました。

保健所については、1994年の保健所法の改悪により、設置基準が人口10万人に1か所から2次医療圏に1つとされ、全国では1992年に852か所あった保健所が2019年には472か所へ、石川県全体では96年まで11あった保健所が97年には半分以下の5か所にされました。その中で本市は、当時新規結核患者が130名という状況であるにも関わらず、3か所あった保健所がひとつにされてしまい、保健所保健師についても数名という配置が続いてきました。

こうした保健所統廃合など公衆衛生政策のつけが今回のコロナ禍で全国的にも、保健所の崩壊寸前を招いています。

本市では4月時点で、地域保健課の感染症対策係である保健師7名、看護師1名が本来の担当でしたが、人口46万、20万世帯にこの体制で今回のコロナ対応が可能なはずはなく、会計年度任用職員を7名採用し、4月のピーク時には本庁や福祉健康センターから18名の保健師、17名の事務や消防OBが応援に入りました。朝から晩まで電話がなりっぱなし、相談件数は多い時で1日320件を超え、本市では第1波の感染者はおよそ130名、その方々のPCRの検査関係、陽性者の行動歴や接触者調査、濃厚接触者については、2週間毎日電話をして確認する、クラスターが発生すれば対応というすさまじい状況でした。それでも、通常業務であるエイズやクラミジア、肝炎の相談や検査は門戸を閉ざすことはありませんでしたが、件数など縮小せざるを得ませんでしたし、4月の残業は、過労死ラインの100時間以上が医師や保健師で10名、もっとも多い保健師では257時間という結果でした。

市長、本市が保健所を統廃合する際、わが党は当時の山出市長への質問に保健所所長会の佐藤氏の言葉を引用し反対しました。当時0-157が発生していた中で佐藤氏は警鐘をならし、「仮にこの全国に張り巡らされた保健所網がなく、医師である保健所所長が先頭に立っての臨機応変な諸活動がなかったなら、日本列島は新しいこの感染症にじゅうりんされ、もっとひどい混乱がもたらされていただろう」。

このコロナ禍で、当時佐藤氏が警鐘をならしていた通りのことが起こっています。これまでの政策によって公衆衛生分野が縮小されてきた結果が、現在の混乱を招いている点についてどのように思われますか。

ー山野市長

国の方針として、公衆衛生分野が縮小されてきたのではないか、そのことについてどんなふうに考えるかということです。平成6年、保健所法が地域保健法に改正され、住民に身近な母子保健サービスなどが都道府県の保健所から市町村に移譲されるなど、保健所と市町村保健センターの役割が明確化されたことから、すでに保健所設置市であった本市においても平成9年度に3保健所から現在の1保健所3福祉保健センターに移行をし、より身近な保健と福祉のサービス拠点として機能してきているところであります。こうしたことにより、保健と福祉の連携が強化されるとともに、これまでも保健所機能に必要な人員を配置してきており、公衆衛生分野を担う保健所として十分役割を果たしてきているというふうに考えています。

ー広田議員

新たなウイルスの脅威は今後も予想されています。

保健所がその役割を果たし、市民の命と健康を守るためにも、保健所の機能と人員体制を抜本的に増強する必要があります。

保健所の機能については提案ですが、これから泉野福祉健康センターの建て替え工事が始まります。これを機に泉野にも保健所の機能を増やす検討をしてはいかがでしょうか。

ー山野市長

泉野福祉保健センターについてお尋ねがございました。今回、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しましては、法的権限の強い感染症対策業務を保健所に集約化したことにより、一元的な対応が可能であったと考えています。保健所機能が一時的に逼迫をしたことも事実でありますが、全庁あげての応援職員の派遣、新規採用による増員により対応をしてきたところであり、この体制の変更は考えてはおりません。

ー広田議員

人員体制については、本市は、昨年度5月時点での保健師数は57名。中核市の人口当たりでは最下位です。8月から定数を2人増やしましたが、抜本的に増やす必要があります。現在中期人事計画の見直しが行われておりますが、保健師を計画的に増員していくべきですがいかがですか。

ちなみに、アメリカでは接触者などの調査をするトレーサーは、人口10万人に最低30人という基準であり、本市に置き換えると120~150人必要です。

ー山野市長

保健師の配置のことについてお尋ねがございました。新型コロナウイルス感染症への対応により、保健師の業務量が増大してきているということは十分認識をしておりまして、これに対応するため直ちに議会にお諮りをし、8月に3名の増員、10月にも1名を前倒しで配置を予定しているところであります。保健師の数のことについてお尋ねがございました。本市の保健師の場合は、他の自治体では保健師の業務になっていることの多い介護保険の新規申請の認定調査を本市の場合は健康福祉財団に業務委託をするなど、仕事の分担を行ってきたこともあるというふうに考えています。今後見直し予定の中期人事計画におきまして、今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況、他の中核市の保健師の担当業務、配置状況、本市の職員数全体の状況を十分に見極めながら検討していきたいというふうに思っています。

ー広田議員

一方で、保健所についての財政措置は地方交付金も出ていますが、保健所にどれほどどう使うかや保健師の配置については地方任せになっている実態です。本市では、統廃合後の2000年と現在を比較すると、保健所費で2600万円、人件費では1125万円もこれまで減らされてきました。保健所の機能強化や保健師の増員については、国からの財政支援とその裏付けとなる基準が必要です。これらの要求を本市としても国へあげるべきと考えますがいかがですか。

ー山野市長

保健師の配置基準を設け、国への財政的な支援のことについてお尋ねがございました。保健師業務は母子保健、成人保健、感染症対策など、多岐にわたるところでありますし、自治体によって市民の年齢構成等が異なるところであります。先の答弁で申し上げましたように、仕事の担当業務の違いもありますので、全国一律の保健師配置基準を設けるということはこれはなかなか難しいというふうに考えています。今回の新型コロナウイルス感染症対応につきましては、感染症対策・地域経済対策など、多くの予算も必要となりますので、引き続き国に財政支援を要望していきたいというふうに思っています。

ー広田議員

・地域経済対策について

さいごに、今補正予算に出された地域経済対策について伺います。

今補正予算では、「五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン」という金沢市版のGOTOトラベルともいえる事業が8億3千万円の予算で打ち出されました。

しかし、GOTOトラベルについて、そもそも政府は『感染症の流行収束後に行う』としてきましたし、本来、感染拡大を抑えることが最大の経済対策だと考えるものです。

全国で第2波が起こっている今、議会においても本市を含め視察の受け入れを断っている都市も多い状況です。本市のこのキャンペーンは、10月分は北信越、11月以降は全国に拡大するとしていますが、新型コロナウイルスに加え、インフルエンザ流行時期とも重なりますが、感染防止の観点から、保健所と経済局の間でどのような議論を行い、この時期での実施に至ったのかあきらかにしてください。

ー山野市長

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンのことについて、保健所との連携についてお尋ねがございました。本事業においては、新型コロナウイルスの全国的な感染状況がクラスターを除き抑制されつつあるという認識のもと、地域社会経済活動の振興のため、補正予算の承認を得て、事業に取り掛かっていきたいと考えています。まずは北信越地域に限定した形で10月から行っていきたいと考えています。感染拡大防止・社会経済活動の両立を進めるべく、保健所を含めて全庁一体となり、今補正予算を編成したものであることをご理解いただきたいというふうに思っています。

ー広田議員

次に、GOTOトラベルでは、「旅行者に対して37.5度以上の発熱があった場合は、保健所の指示を仰ぐことになる」など明記されています。一方で、GOTOトラベル参加の長野のホテルで陽性者が出ましたが、いくら感染が出ても“GoTo”を止める仕組みがないことも明らかになりました。

市長、旅行者について、保健所との連携や入院先などの確保、感染者が出た場合の事業継続の判断について、どのような計画か伺います。

ー山野市長

万が一、宿泊者に感染を疑われる方が出た場合のことについてお尋ねがございました。感染症を疑われる宿泊客が出た場合は、宿泊業界のガイドラインに基づき、宿泊施設が本市の帰国者・接触者相談センターである金沢市保健所に連絡し、その指示に基づき適切に対応することになっており、このことを宿泊事業者等に対し周知徹底をしていくところであります。全国的に爆発的に感染が広がるという状況が確認されるような事態になれば、事業の一時的な休止についても検討しなければいけないというふうに考えています。ただ、地域経済活動の振興のためには、継続的に事業を実施することが肝要でありますので、宿泊事業者等の感染対策を支援をしながら進めていきたいというふうに思っています。

ー広田議員

もちろん、宿泊施設や飲食店などへの支援策は必要です。しかし、感染拡大さなかでアクセルとブレーキを両方踏むような矛盾した施策ではなく、事業所への直接支援を再度行うべきと考えますがいかがですか。

ー山野市長

この3月・4月・5月と、特に大きな影響を受けた宿泊・飲食などの事業者に対しましては、これまでも国の持続化給付金等の支援策に加え、宿泊施設魅力向上等奨励事業を始め、事業継続のための給付金など本市独自の支援策を講じてきたところであります。感染症に関しまして様々な知見が蓄積されてきました。感染防止の徹底を図っていくなかで、ウィズコロナの時代がこれから1年とも2年とも言われているところであります。感染防止対策を徹底するということ、そして社会経済活動の両立を図っていく、私はそういう局面になってきているんだというふうに認識をしています。本来的な経済活動を後押しすることによって、持続的な形での雇用を維持していく、そして様々な業種への波及効果を生み出していくということが、私はもう必要なフェーズであるというふうに思っています。事業者へ直接給付金等を支給するという段階から、継続的な施策に取り組んでいかなければいけないというふうに思っています。

ー広田議員

さいごに、金沢の元気回復商品券支援事業費についてです。実施するプレミアム商品券については、その対象店舗について気になるところです。小規模な事業所や商店街に加盟していないところも含むべきではないでしょうか。

金沢市の感染拡大防止、地域経済にとってよりよい施策になるよう求めて質問を終わります。

ー山野市長

小規模な事業者や商店街に加盟していない店舗も該当するのかということでした。本事業では、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、大きな影響を受けた市内の商店街を支援するために、まずは各商店街に自助努力を行っていただきたいというふうに思っています。地域のお客様のことは地域の商店街が一番ご存知でありますので、独自の施策を組んでいただきたいというふうに思っていまして、その中で応援をさせていただきたいというふうに思っています。それぞれの特徴があり、対象となる店舗もいろいろとまちまちであります。もちろん、複数の商店街との共同実施もあると思っています。地域住民の皆さんが利用しやすい、創意工夫をしてほしいというふうに思っています。できるだけ多くの店舗等に参加いただくよう、各商店街に働きかけていきたいというふうに思っています。

(再質問)

ー広田議員

2点、改めて伺います。

ひとつはPCR検査の面的な検査のことについてですが、政府の感染症対策本部も県に要請すると決定したと市長も述べておられましたが、やはり金沢市は一つ保健所を持ち、金沢市民の命と健康に責任を持つ立場であるということから、ぜひ保健所所長が医師として、専門家会議に出ておられますから、そのときにぜひ面的な検査を石川県でも行うべきではないかと発言していただきたいということがひとつ。

もうひとつは、保健所の統廃合についての見識についてはちょっと残念です。やはり私はこれまでの政治の責任で今のコロナ禍の混乱を招いているというふうに反省すべきだと思っております。保健所と、昔の保健センター・今の健康福祉センターは、機能がわけられています。感染症を扱うのは今保健所しか法的にはないんですよね。昔は、保健師が保健所に数十名まとめていましたけど、今は7名です。増員されまして9名、前倒しっていうのは来年採用の人を1名入れただけですから、今結局9名の定数で、また新たにウイルスが来たら対応ができるのかという局面です。ですから、ぜひ保健師の増員をと求めたところです。その点、再度お願いいたします。

ー山野市長

1点目のことですけれども、保健所長とはまだ具体的なお話はしておりませんので、意見交換をさせていただきたいと思っています。

2点目の件ですけれども、先程申し上げましたことの繰り返しになってしまいますけれども、いろんな担当業務なんかもきちんと見直していく必要があるならば見直していきたいと思いますし、配置状況も確認をしていきたいというふうに思っています。十分見極めながら検討していきたいというふうに思います。しっかりとした対策を取っていかなくてはいけないというふうに思っています。

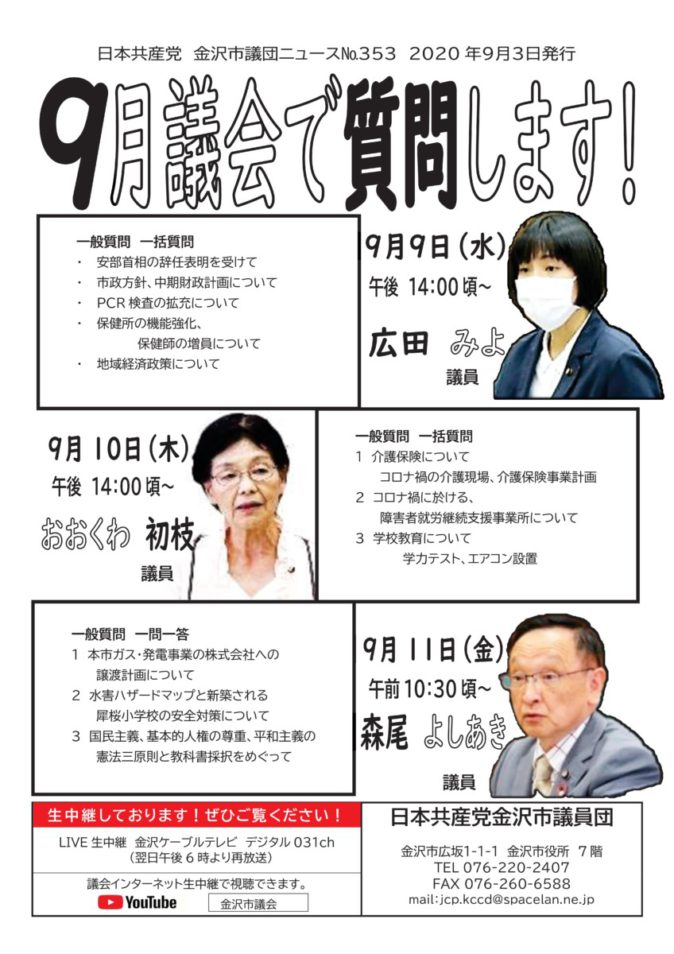

9月議会の日程が決まりました。

ケーブルテレビ、Youtubeで中継されますので是非ご覧ください。

2020年8月17日

金沢市長 山野 之義 様

日本共産党が、政府に提出した『新型コロナ対策にかんする緊急申し入れ』(7月28日)をお渡し、本市に於いて、急いで具体化して頂きたいコロナ対策についての申し入れ

日本共産党金沢市議員団

森尾 嘉昭

広田 美代

大桑 初枝

新型コロナウイルス感染拡大が急速に進んでおり、憂慮するべき事態となっています。こうした中、去る7月28日、志位和夫・日本共産党幹部会委員長が、安倍晋三・内閣総理大臣に対して『新型コロナ対策にかんする緊急申し入れ』を行いました。この申し入れ内容をお渡しいたします。

また、県内、市内での感染拡大の状況について、第一に、8月16日、新たな18人の感染が確認され、県独自に示している4つの基準のうち、3つの基準が上回ってきていること。第二に、医療関係者(クラスターが発生した二ッ屋病院の60歳台の看護師)が亡くなり、県内の死亡者が29人となったこと。第三に、クラスターが(カラオケ大会、飲食店)あいついで発生したこと。このことから、急いで、具体化して頂きたいコロナ対策について、以下提案いたします。

記

1 クラスター発生に伴い、対策として、必要な対象者、地域でのPCR検査を集中すること。関係者への対策を徹底すること。

2 医療関係者、介護施設関係者を対象とするPCR検査を実施すること。

3 PCR検査体制について、人員6名体制で、一日当たり60件を8月から実施するとしてい

ます。世田谷区では、「いつでも 誰もが 何度でも」を掲げ、PCR検査を一日当たり、2千件から3千件を実施するとしています。本市でのPCR検査の抜本的拡充を検討すること。

4 保健所の体制を強化し、今後のコロナ対策に取り組むこと。

・保健師の定数(現在9名)をさらに増やすこと。

・感染症対応の部署を機能強化すること。

5 発熱外来を本市独自に設置するよう検討を行うこと。

6 感染症患者のための専門病棟などの設置を検討すること。そのための人員の配置、財政支援を検討すること。

7 コロナの影響による減収対策として、介護保険のデイサービスやショートステイ事業者に介護報酬の上乗せを認める「特例措置」を通知、算定すると利用者に負担増が強いられるため、辞めるよう求める声が上がっています。本市独自に事業所への支援を行い、利用者の負担増とならないようにすること。

8 本市商店街に対して、コロナの影響等に関するアンケート調査がこの6月に実施されたところ、影響があるとの回答が86%にのぼり、この3月以降に閉店した店舗があると回答した商店街が43%となっています。要望として、プレミアム商品券の発行、直接給付の継続実施や税の減免等が寄せられています。本市としての支援策を検討すること。

以上

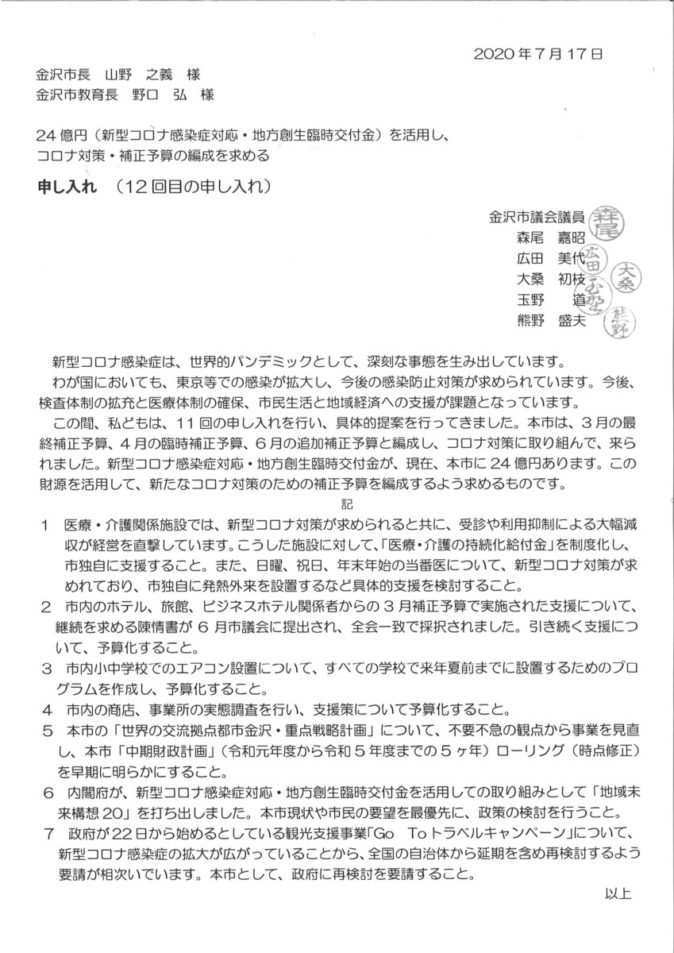

2020年7月17日

金沢市長 山野 之義 様

金沢市教育長 野口 弘 様

24億円(新型コロナ感染症対応・地方創生臨時交付金)を活用し、

コロナ対策・補正予算の編成を求める申し入れ (12回目の申し入れ)

金沢市議会議員

森尾 嘉昭

広田 美代

大桑 初枝

玉野 道

熊野 盛夫

新型コロナ感染症は、世界的パンデミックとして、深刻な事態を生み出しています。 わが国においても、東京等での感染が拡大し、今後の感染防止対策が求められています。今後、検査体制の拡充と医療体制の確保、市民生活と地域経済への支援が課題となっています。

この間、私どもは、11回の申し入れを行い、具体的提案を行ってきました。本市は、3月の最終補正予算、4月の臨時補正予算、6月の追加補正予算と編成し、コロナ対策に取り組んで、来られました。新型コロナ感染症対応・地方創生臨時交付金が、現在、本市に24億円あります。この財源を活用して、新たなコロナ対策のための補正予算を編成するよう求めるものです。

記

1 医療・介護関係施設では、新型コロナ対策が求められると共に、受診や利用抑制による大幅減収が経営を直撃しています。こうした施設に対して、「医療・介護の持続化給付金」を制度化し、市独自に支援すること。また、日曜、祝日、年末年始の当番医について、新型コロナ対策が求めれており、市独自に発熱外来を設置するなど具体的支援を検討すること。

2 市内のホテル、旅館、ビジネスホテル関係者からの3月補正予算で実施された支援について、継続を求める陳情書が6月市議会に提出され、全会一致で採択されました。引き続く支援について、予算化すること。

3 市内小中学校でのエアコン設置について、すべての学校で来年夏前までに設置するためのプログラムを作成し、予算化すること。

4 市内の商店、事業所の実態調査を行い、支援策について予算化すること。

5 本市の「世界の交流拠点都市金沢・重点戦略計画」について、不要不急の観点から事業を見直し、本市「中期財政計画」(令和元年度から令和5年度までの5ヶ年)ローリング(時点修正)を早期に明らかにすること。

6 内閣府が、新型コロナ感染症対応・地方創生臨時交付金を活用しての取り組みとして「地域未来構想20」を打ち出しました。本市現状や市民の要望を最優先に、政策の検討を行うこと。

7 政府が22日から始めるとしている観光支援事業「Go Toトラベルキャンペーン」について、新型コロナ感染症の拡大が広がっていることから、全国の自治体から延期を含め再検討するよう要請が相次いでいます。本市として、政府に再検討を要請すること。 以上