-広田議員

質問の機会を得ましたので、共産党市議員団の一員として以下質問いたします。

目次

会計年度任用職員の処遇について

-広田議員

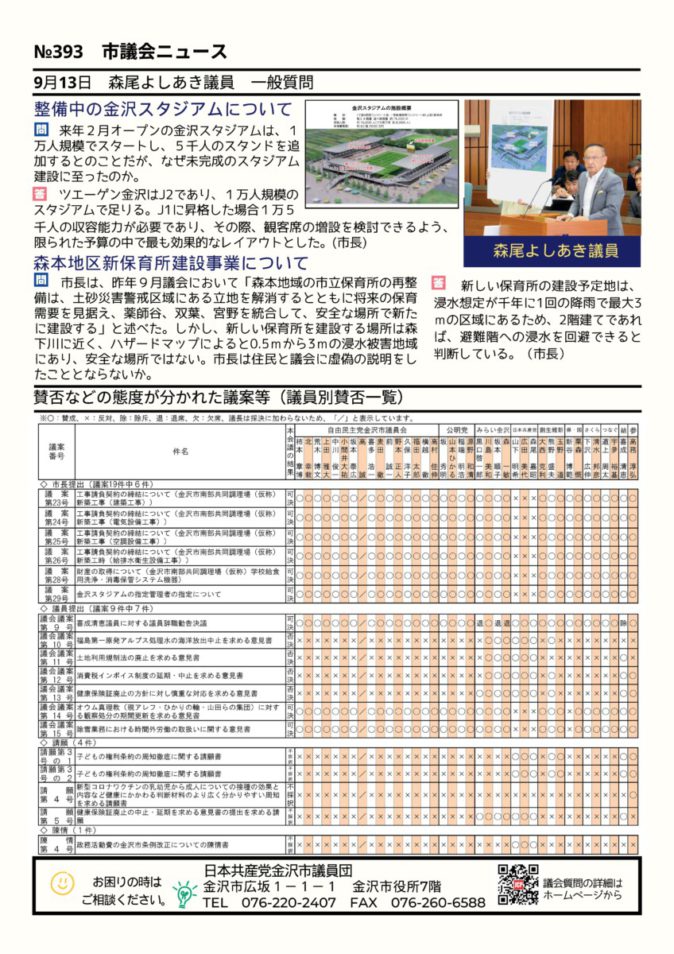

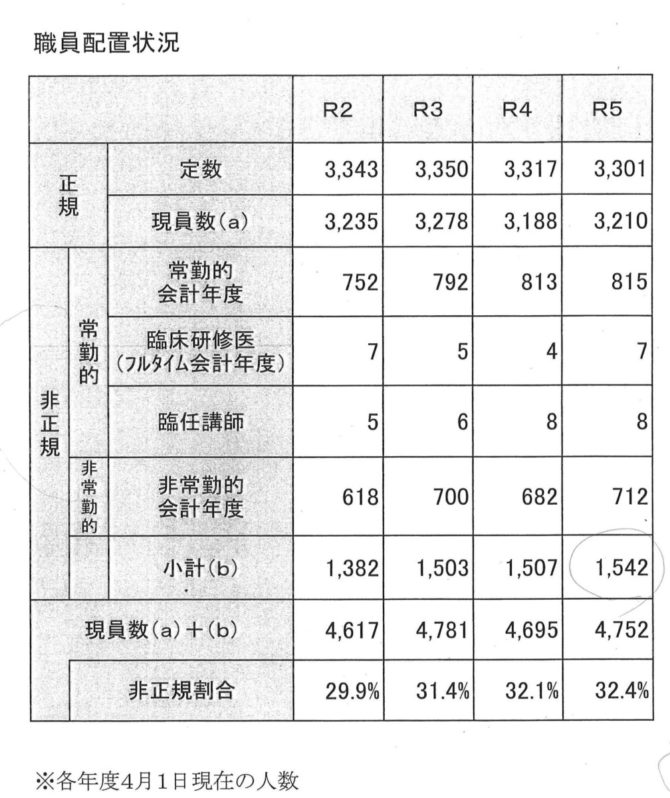

まずは、会計年度任用職員の処遇についてです。会計年度任用職員制度は、非正規職員の法的地位を明確にし、処遇を「改善」するという趣旨で2020年に創設されましたが、その趣旨が生かされているでしょうか。そもそも新自由主義台頭のもとで公共の役割と責任が縮小され、業務の民間委託と公務員の大幅削減がすすめられてきました。しかし行政への住民ニーズが減少したわけではなく、正規公務員削減の代わりに非正規公務員の増員が行われてきました。その結果、現在、公務員全体の約3割が非正規であり、多くの方が年収200万円未満の「官製ワーキングプア」と言われる低賃金で働いています。金沢市は、就職が厳しかった2005年からの集中改革プランで正規職員を250人余り削減し、全国比でも正規職員は少ない状況です。そして会計年度任用職員の比率は年々増加し、今年度は1,542名、32.4%となっており、なくてはならない存在です。特に女性が78%を占めており、正規との賃金格差だけではなく、男女の賃金格差をも生んでいます。このことを深く反省し、金沢市が率先して非正規雇用の待遇改善をすすめるべきです。

人勧引き上げ分の遡及について

そこで伺います。今議会で、人事院勧告の見直しにより金沢市の職員についても給与の改定案が出されました。具体的には、給料月額、期末手当、勤勉手当が増額となります。さらに4月まで遡って増額分が支給されるとのことです。一方、会計年度任用職員についても、給料月額、期末手当が増額となると聞いていますが、4月までの遡及についても正規職員と同様に行われるのかあきらかにしてください。

-川畑総務局長

今回の条例改正によりまして、正規職員に準じて現在期末手当を支給しております任期が6ヵ月以上で週29時間以上勤務する会計年度任用職員を対象に、本年4月まで遡及し報酬額を改定することを予定しております。

-広田議員

29時間以上の職員を対象にということですけれども、市長、国の取り扱いでは、相当短い勤務時間の職員のみを除いて支給するとしています。金沢市も幅広く遡及するべきではないですか。

-川畑総務局長

令和2年3月までは非常勤職員として任用していた時期でした。そのときまでは、改定があった場合、翌年度実施としておりましたが、令和2年4月の会計年度任用職員制度の導入以後、最初の改定があった令和2年度に当年度の12月から実施することといたしまして、以後一昨年・昨年と、減額・増額に関わらず12月実施としてきました。今年度に入りまして、国からの通知において、正規職員に準じた取り扱いを基本とすることがより明確化されたことから、正規職員と同様に今回から4月遡及を予定しておりますが、その通知におきましては具体的な取り扱いについては各地方公共団体の実情を踏まえ適切に設定することとしており、本市においては正規と同様に期末手当を支給している週29時間以上の職員を対象とする予定でおります。

勤勉手当について

-広田議員

つぎに、今回、会計年度任用職員について勤勉手当を支給する条例改正案が出されました。大変歓迎すべきことですが、課題がありますので伺います。

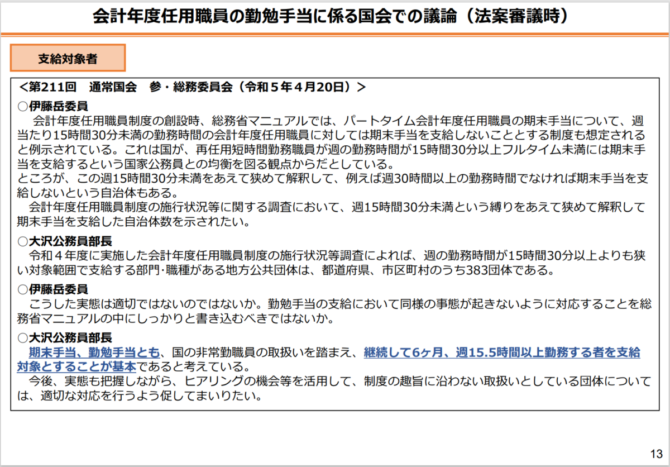

まず、総務省のマニュアルでは、期末手当や勤勉手当は、連続して6カ月以上、週15.5時間以上勤務の方を対象とするよう求めています。しかし現在、金沢市では期末手当は週29時間以上を対象としています。今回、勤勉手当ということですが同様になるのでしょうか。金沢市では週15.5時間以上29時間未満の職員については特別支援教育支援員など255名もいると伺っています。期末手当、勤勉手当とも、この方々も対象に含めるべきですがいかがですか。

-川畑総務局長

国のマニュアル等におきましては、具体的な支給方法については、常勤職員やフルタイム会計年度任用職員の取り扱いとの均衡等を踏まえ、各自治体の実情や任用の実態等に応じて定めるものとされています。本市におきましては、常勤職員との均衡等を踏まえながら、週29時間をひとつの基準として期末手当の支給対象としておりますことから、今のところ週15時間30分の職員まで拡大することは考えておりませんが、他都市の状況と取り扱い等につきましては確認してまいりたいと考えております。

-広田議員

その他都市の状況ではずいぶん進んでいるようなんですね。参議院の総務委員会でもこのことが議題となっており、公務員部長は「週15.5時間以上よりも狭い対象範囲にしている地方公共団体は383団体」、1800ほどある自治体の中で383団体とし、「制度の趣旨に沿わない取り扱いをしている団体には適切な対応をするよう促す」と言っているんです。金沢市は促されているのではないのですか。明らかにしてください。

-川畑総務局長

本市におきましては、会計年度任用職員制度導入以前から週29時間を境に月額、そして時給の支給を明確に区分してきております。また常勤職員である再任用短時間勤務職員におきましても週29時間が下限としておること、また県内各地の大半もほぼ同様の取り扱いをしておりますことから、現時点においては見直すことは考えてはおりませんが、先ほど申し上げた通り、他都市の取り扱い等につきましては状況を確認してまいりたいと考えております。

000889532.pdf (soumu.go.jp) から引用

-広田議員

他都市の多くもやっているということを先ほどお見せしましたし、総務省は遡及であるとか期末手当についても「(財源が)地方財政計画上で不足する場合、追加の財政措置をとる」とも国会で答弁しています。財源も含め「ある」というふうに認識していますけれども、もし不十分なら国にしっかり求め、他都市もぜひ調査して実施に踏み切るよう求めておきたいと思います。

つぎに、期末手当支給のときのように給料月額を減らしたり、期末手当そのものを減らしたりすることなく勤勉手当を実施するよう求めますが、いかがですか。

-川畑総務局長

会計年度任用職員の期末手当の支給割合につきましては、現時点では勤勉手当が今支給されていないということを考慮しまして、正規職員より高い支給率としております。ただ今は勤勉手当の支給開始に合わせまして、期末手当と勤勉手当双方の支給割合を正規職員と同じ月数とするということで整理をしております。これによりまして期末手当の支給月数は、現在会計年度任用職員が年間2.55月ですが、今の正規職員と同じ年間2.45月にはなりますものの、新たに会計年度任用職員でいいますと勤勉手当が年間2.05月分支給されますので、年間トータルでは1.95月分増加することとなります。手当の削減等は考えてはおりません。なお給与につきましては、今回の給与改定、勤勉手当の支給も含めますと給料のベースアップも反映されますので、かなり大幅な増額になるものというふうに見込んでおります。

-広田議員

そのように削減のないように求めておきたいと思います。

市長、先日打ち出した任用期限の廃止については、昨日のご答弁にもあったように正規職員と同様の待遇に近づける努力のひとつであってほしいと考えますし、さらなる正規職員との均等待遇に向けて拡充するよう求めますがいかがですか。

正規職員との均等待遇について

-村山市長

会計年度任用職員は、競争試験を実施している正規職員とは異なり、面接等の選考により採用しているということのほか、職務給の原則、あるいは均衡の原則などを定めた地方公務員法の適用も受けますことから、従事する職務の内容や責任の程度、職務経験などの要素を考慮して、国のマニュアル等に基づいて処遇を設定してございます。加えて、今回お諮りしている条例改正により、給与水準は全体的に大きく引き上げられますことから、市独自のさらなる処遇改善までは考えてはおりませんが、期末手当や遡及時期について、県や他都市の状況なども確認して今後研究してまいります。

-広田議員

どの委員会でも「会計年度任用職員は競争試験をクリアしていない」というようなご答弁で、差をつけるんだと言われますけれども、私も就職氷河期ですが、時代の波によってどうしても、大学を卒業しても新卒で正規職員がなく、一旦正規職員の道を外れると非正規職員しか道がないという人生を歩んだ人もたくさんいるんですね。その方々も含めて時代が、失われた30年と私たちは呼んでいますけれども、その方々をこれまで政府の政策でなかなか救ってこなかったということも踏まえて今、均等待遇というふうに国が打ち出しているわけですから、ぜひそれに歩調を合わせて金沢市も引き上げていただくように求めておきたいと思います。

保育・子育て支援について

-広田議員

次に、保育・子育て支援について伺います。保育士確保が困難な状況が続いています。保育士不足と言いますが、保育士自体が不足しているのではなく、働きたくても続けられないなどの「潜在保育士」が7割にのぼっている状況です。その理由として、やはり全産業平均から見ても低すぎる給与と配置基準のことが指摘されています。先日も、毎年申し入れを行っている現場のみなさんから1425筆の、給与や配置基準の改善を求める署名が市長に提出されました。

保育士給与の引き上げについて

まず給与について。現場の若い保育士からは「子どもの頃お世話になった保育園に就職した。子育てしながら大変だけど、保育園も守りたいし、保護者の応援団でありたい。だが給与が低く、自分の家族を守れるか不安です」と、そういったお声が出たんです。国は一昨年、月額9千円増額措置を行いましたが低いままなんです。運営費のもととなる公定価格が実態にあっていないと指摘されており、市長も3月議会のわたしへの答弁で「保育士確保のため、さらなる処遇改善が必要であり、公定価格加算について財政支援を国に要望している」としましたが、一体どうなりましたでしょうか。

-村山市長

保育士等の処遇改善につきましては、今年度の人事院勧告に伴い、令和5年4月に遡り公定価格の引き上げを行うということとされました。本年度も全国市長会を通じて、国に対しさらなる処遇改善を要望しております。

-広田議員

人事院勧告のアップで公定価格も遡及されると。これはしっかり人件費に使うように徹底していただきたいと思います。そして国へ要望をということですけれど、公定価格の人件費の積算が地域ごとに異なることが2年ほど前から発表されています。金沢市は8ブロックのうち7番目になっています。なぜ地域で違うのかと思いますけれども、ぜひこうした観点からも増額を求めていただきたいと思います。

ただ市長、金沢市の公立保育園でも会計年度任用職員の欠員が埋まらないというふうに聞いています。国への要望も大切ですが、市独自でも保育士の人件費に対し早急な対策を検討するべきじゃないですか。

-村山市長

これまでもキャリアアップの取り組みに応じた人件費の加算や、職員に対する3%程度の賃金改善を行うなど、国の方針に沿って対応を行ってきているところでございます。市として独自に処遇改善をする考えはありません。

-広田議員

それでは足りないから言っているんですね。先ほどの若い保育士のお声を聞きましたか。保育園も守りたいし保護者の応援団でもありたいけど、自分の家族が守れるか不安だと。いつまで現場を犠牲にしてやっていくのかと、私は本当に思うんです。ぜひ、金沢市も独自で人件費に対して対策をとるよう求めておきます。

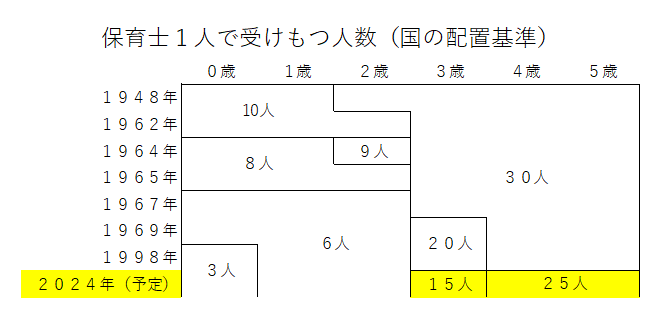

配置基準について

そして配置基準についてです。国による配置基準は低く、特に4,5歳児については戦後76年変わってきませんでした。現場からの運動と声が広がり、やっと政府が4,5歳児の「配置規準の引き上げ」を打ち出しました。一昨日のこども未来戦略案で、2024年度から4、5歳児について保育士一人につき子ども30人から25人へ、さらに3歳児の加算対応だった部分についても20人から15人へ基準を引き上げるという案が盛り込まれました。3月議会で市長は国の配置基準について、国の動向を注視するとしていましたが、まずは今回の配置基準の引き上げ案についてどう受け止めますか。

-村山市長

本市ではすでに、独自に配置基準の引き上げを行っております。今般の国のこども未来戦略案に保育士の配置基準の引き上げが示されたということは、一定の評価がされるものと思っております。

-広田議員

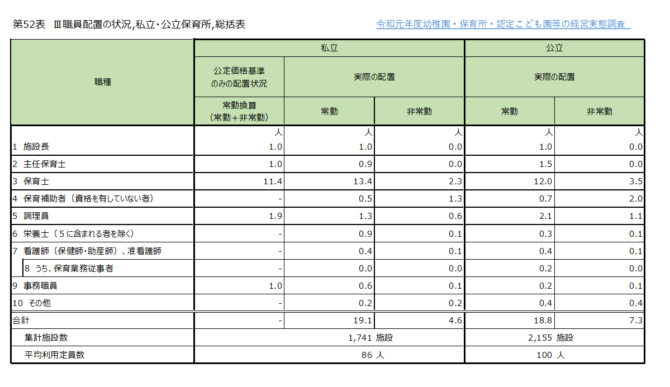

本市は現場の様子、現場の声を聞いて、足りないと自覚し引き上げてきたわけですから、今回の配置基準はお互いに喜ぶべきことだと思います。ただ、当面は経過措置が設けられ、人件費も加算ということになるようです。しかし加算ですと、3歳児がそうであるように、人件費として足りていないというお声もあるんです。そして今回、国が「加算」とした理由は、「人材確保に困難を抱える保育現場に混乱が生じないよう」というふうにしていますが、先ほど市長がおっしゃったように、自治体や園の努力ですでに国の配置基準を超えて保育士を配置しているんです。金沢市では、まさに3,4,5歳は国のこれから引き上げる基準に既に引き上げられています。そして国の調査では、私立保育所では規準の1.4倍の保育士が配置されている状況もあきらかです。ただ、国が言うように不足する園があるのなら、国が責任をもって保育士給与を引き上げるなどして、保育士確保をすすめ、早急に公定価格に反映していくことこそ必要じゃないかと考えますがいかがですか。

-村山市長

当分の間として加算対応となる経過措置が取られたということは、保育士の確保の面など全国の状況を見た中で地域の実情に配慮したものと捉えております。保育士の確保及びさらなる処遇改善につきましては、引き続き国に要望してまいります。

-広田議員

引き続き要望していただくと同時に、やはりもう早急に公定価格を引き上げるということを主張していただきたいと思います。

そして市長、国が基準を改善すれば、金沢市は財源的にも市独自のさらなる基準の改善が理論的には可能となります。現場では今回の改定でもまだまだ足りないという声があがっています。検討に踏み出すべきではないですか。

-村山市長

一昨日、子ども未来戦略の案に保育士の配置基準の引き上げが示されたところでございます。今後の国の動向を注視してまいりたいと考えています。

井上さとしオフィシャルサイト

保育士の基準改善迫る | | essay つれづれぐさ|日本共産党・井上哲士参議院議員ONLINE (inoue-satoshi.com)参考

-広田議員

案がぽしゃるということはないでしょうから、ぜひとも早めに検討を進めていただくように求めておきたいと思います。

子育て支援について

つぎに、9月議会で県内市町へ金沢市の0~5歳児世帯がこの10年でおよそ3500世帯も流出している実態をあきらかにしました。保育園でも子育て支援の差を理由に、市外に転出される世帯を間近にみています。そしていよいよ街なか周辺の園でも、少子化の影響で定数に満たない状況を危惧するお声があがっています。これは子育て施策全体の問題であり、保護者や園からも近隣都市とせめて同等に子育て支援をというお声が強まるのも当然です。まずは保育料の第2子の無料化です。県内でも中核市でも広がってきています。金沢市も第2子無料化を実施すべきではないですか。お答えください。

-村山市長

子育て世帯が居住地を決める理由としましては、持ち家志向が高いという中にあって、地価などの居住環境や通勤手段も含めて保育料以外の要因も大きいものと考えております。本市の第2子の保育料についてでありますが、保護者の所得制限を撤廃するとともに、きょうだいの年齢や生計同一に関わらず半額とした負担軽減制度の大幅な拡充をすでに実施しております。現時点ではこれ以上の引き下げは考えてはおりません。

-広田議員

そして子ども医療費助成ですね。入院について10月から18歳まで対象となり大変喜ばれています。しかし外来については、やはり県内で唯一15歳までにとどまり、子育て世帯は年齢拡大を本当にまだかまだかと待ち望んでいます。18歳まで拡充の決断を求めますがいかがですか。

-村山市長

子育て支援医療費助成につきましては、予算の選択と集中による重点化を図っていく中で、順次これまでも対象年齢の拡大等を行ってきたところであります。ご指摘の通り今年10月からは、医療費以外にも費用がかかる入院分について対象年齢を18歳までに拡大するとともに、自己負担を無料化したところであります。現時点ではこれ以上の拡充は考えてはおりません。

-広田議員

まさにこうしたことに予算を集中してほしいと思うんです。都市像にあたって「世界に選ばれる都市」を繰り返していますが、まずは「市民に選ばれる都市」でないとわたしは意味がないと考えるものです。

学童保育について

支援員不足の実態について

-広田議員

つぎに、放課後児童クラブ、いわゆる学童保育について伺います。学童保育は、正規の支援員の不足が続いています。とあるクラブでは、本来正規職員2人配置が必要なのに、正規1名とアルバイトで運営。その正規の方1名がお休みするとクラブを開くことが認められないので、わが子の行事やイベントにも参加せず、なんとか運営を維持してきましたが、コロナ禍で感染し休まざるを得ず、クラブ自体もお休みという事態に陥ったのです。市長、市内の学童保育のこのような実態をご存じでしたか。

-村山市長

放課後児童クラブは、子どもが放課後安心して過ごすために欠かせない大切な地域の居場所でありまして、日頃から子どもたちのために懸命に働いていらっしゃる放課後児童支援員のみなさまには心から感謝をしております。一方で、平成27年の制度改正に伴って、放課後児童支援員資格を有する職員を1人以上配置することが義務化されたことから、規模の小さい放課後児童クラブなどで職員配置に苦慮されているということは承知しております。

人件費について

-広田議員

本当に苦慮しているんですね。そしてその支援員の不足は、給与の低さが大きな要因です。全産業平均の年収が426万円に対し、285万円となっています。金沢市は運営費の交付にあたり人件費の積算根拠を示していますが、行政職1級11号をベースに時給にして972円です。さらに、午後からお子さんがいる時間帯ということで1日6時間と設定し、月額145,800円としていますが、実際は午前から準備や事務作業もしています。市長、今ではどこでも時給1000円を超えています。金沢市の学童保育委託料における人件費の積算根拠を引き上げるべきではないですか。

-村山市長

放課後児童クラブの安定的な運営に向けましては、放課後児童支援員の雇用を確保するということはとても重要なことと認識をしております。本市ではこれまでも支援員資格取得者に対するキャリア加算に加え、支援員が有給休暇を取得する際の人件費の補填、また職員1人あたり9000円の賃金引き上げなど、処遇改善費用を委託料に加算しております。今後も安定運営に向けた制度の充実に努めてまいります。

-広田議員

積算根拠だと972円なんですね、時給が。そこを引き上げる努力が必要です。

そして今おっしゃられた加算についても、まだまだ工夫が必要ですので伺います。

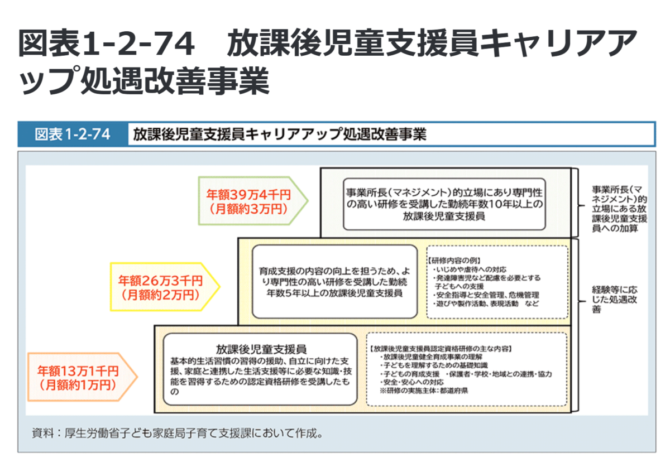

加算について

国が行う「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」ですが、金沢市は第1段階までの活用にとどまっています。現場からは「経験年数5年以上」の第2段階のメニューも活用してほしいと声があがっています。市の負担は1/3で、月額にしておよそ1万円の加算ができるんです。活用すべきではないですか。お答えください。

-村山市長

ご指摘の通り、これまでも国の制度を活用するなど支援員の処遇改善を実施してきたところであります。放課後児童クラブの人材を確保するうえで、どのような支援策を講じればよいかということ、これは他都市の例も参考にしながら引き続き検討してまいりたいと考えております。

-広田議員

ぜひ検討をお願いします。

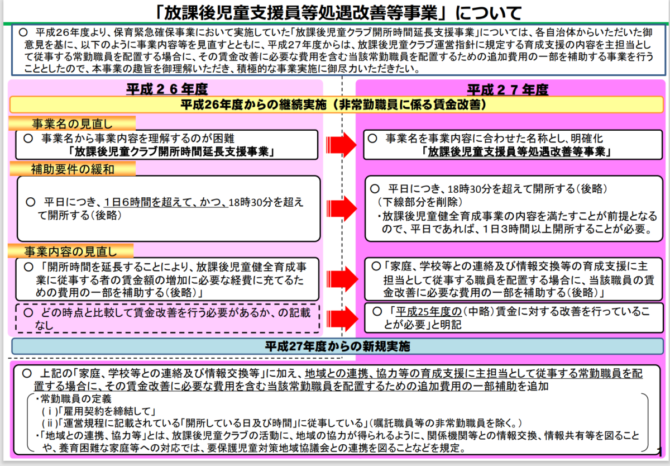

つぎに、「金沢市放課後児童クラブ開所延長支援加算」というものもあります。国の事業名で言うと平成27年度に「放課後児童支援員等処遇改善等事業」となり、その趣旨は「支援員の賃金を増やす経費に充てられる」としています。その条件として国は「18時半を超えて開所すること」としていますが、金沢市は「19時以上の開所」を条件としており、金沢市106クラブのうち56クラブしか実施がされていません。国の基準と趣旨にそった条件に変更し、より多くのクラブが加算を受けられるよう、また保護者のみなさんからも開所時間延長の要望がたくさん出ていますので、その点にも応じるよう求めますが、お答えください。

-村山市長

本市では保育所と開所時間の乖離を縮小するとともに、子どもの安全・安心な居場所を確保することを目的に開所時間の延長支援を行っております。これにつきましては働く保護者のニーズを考慮して、市内保育所の開所時間に合わせて19時まで開所するクラブを対象としていることをご理解願います。

-広田議員

保護者のニーズに合わせて19時というのは正しいのですけれども、この延長加算を使うとなると、18時半を超えなくてはいけないということで、ピッタリ19時までやらなくてもという概念で、他の自治体では工夫し開所時間延長を決めております。ぜひそうした観点からも工夫をして要望に応じるように検討を引き続き求めておきたいと思います。

加齢性難聴について

検診の意義と強みについて

-広田議員

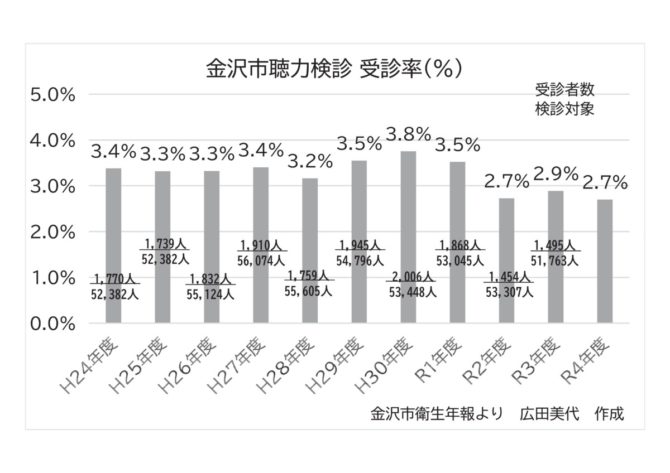

つぎに、加齢性難聴について伺います。金沢市は全国ではめずらしく、高齢者の聴力検診を実施している貴重な自治体です。わが会派は、その受診率向上や「加齢性難聴の補聴器購入の補助制度」創設を求めてきました。昨年市長は、「難聴は日常的な会話を困難にし、生活の質を落とす大きな原因となるだけでなく、コミュニケーションが減ることでひきこもりや認知症の要因ともなると言われており、高齢者の方には定期的に検診を受けていただき、難聴の傾向を早期に発見することが大切だ」と重要性を認めていただきました。しかしここ10年みても、受診率は2~3%台、直近だと令和4年度はポスターをリニューアルもしたのですが2.7%に減りました。受診率の低さについて「内科検診と一緒に受けられない」とか「命に直結しない」という、これまでのご答弁もありましたが、わたしはまず、この検診の意義と強みをしっかり伝えるべきだと考えます。

まず、意義についてです。高齢者の難聴については、「高齢だし仕方がない」とご本人やご家族からあきらめのお声も伺います。しかし、市内の専門医のお話では「難聴は高齢による脳の老化ではない。加齢によって、音を増幅する細胞が減ってはいくが、個人差もある。また、耳の奥に耳垢が詰まっていて聞こえないケースや別の病気が潜んでいる場合もあるので、とにかく病院、検診に来てほしい」とおっしゃっていました。つまり、難聴は高齢だから仕方ないのではなく、あくまで耳の機能の問題であることや、病気の場合は早期治療で改善できることを市民に周知することが必要だと考えますがいかがですか。

-山口福祉健康局長

聴力低下の要因は様々なものでありますことから、治療による改善の可能性につきましては医師が診断を行って対象者に伝えるものであるというふうに考えております。本市といたしましては何らかの症状がある場合にはすこやか聴力検診の受診など早めに耳鼻咽喉科専門医に相談するように、そういったことを呼び掛けていきたいというふうに考えております。

-広田議員

呼び掛けていただくということですので、ぜひホームページやポスター、またリニューアルされるかわかりませんけれども、いろんな媒体でご高齢者が集まる機会などもとらまえて、ぜひ積極的に呼び掛けていただきたいと思います。

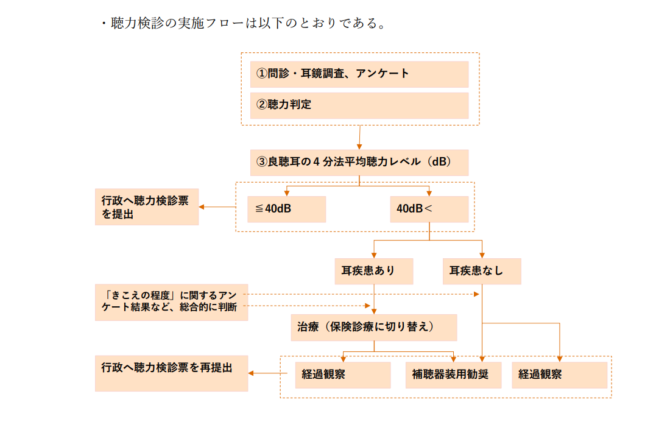

さらに強みについてですが、金沢市の聴力検診は検診だけでは終わりません。フロー図のように、医師の診断で、病気ならもちろん治療へ、病気がなくても40㏈以上なら補聴器のお勧めをし、経過観察まで行うことが一連の流れとなっています。専門医によれば、医療機器として認定されるのが「補聴器」なのですが、似たような「集音器」などの機械が通販でも売られ、分からずに買ってしまう方がいるといいます。さらに国民生活センターでは、こうした補聴器などのトラブルがここ最近増加傾向とのことです。そういった中で、金沢市の検診は検診を受けたら終わりではなく、医師が補聴器が必要かどうかも判断、お勧めし、その後経過観察も行う、とても有効な仕組みであることをもっと周知するべきだと思うのですが、いかがですか。

金沢市聴力検診フロー図

令和2年度老人保健健康増進等事業 自治体における難聴⾼齢者の社会参加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関する研究 (pwc.com) から引用

-山口福祉健康局長

これまでも、一人でも多くの市民に検診を受診していただけますようパンフレットの全戸配布であったり対象者への受診券の個別の送付、ホームページ・新聞・テレビ・ラジオによる広報など、様々な手段により受診の勧奨を行ってきたところであります。引き続き受診率の向上に向けて医師会とも連携しながら、ご指摘のあった本市の聴力検診の特徴なども含めて一層周知してまいりたいと思います。

-広田議員

ぜひとも一層の周知を、受診券を送る際にこうした流れであると説明書きを入れるであるとか、いろんな工夫をしていただきたいと思います。

対象拡大について

そして前回も伺いましたが、検診の対象範囲もいよいよ見直す必要があると考えます。国立長寿医療研究センターの「老化に関する長期縦断疫学研究」によると、難聴の有病率は65歳から急激に増加することは確かなんですけれども、グラフを見ると75歳からも増加が見られ、わたしは重要なタイミングだと考えます。よって、75歳からも検診の対象にするべきではないでしょうか。

-村山市長

加齢性難聴につきましては、難聴による認知症予防などに取り組むためにも早期に発見することが重要と考えております。ご評価いただいた聴力検診につきまして、65歳から74歳までとなっている現在の対象年齢の方への受診率の向上に努めてまいりたいと考えています。

-広田議員

今は結構、65歳を過ぎても働いていたり活発に動いていたりの間の中で検診を知ることもなく、気が付いたら74歳でしたと。いよいよ75歳から「あれ、聞こえづらい」というようなことが起きるという声も聞いています。この有病率の出方を見ましても、75歳からやる意義も私はあると思います。引き続き検討を求めておきたいと思います。

補聴器購入補助制度を含めた難聴対策について

-広田議員

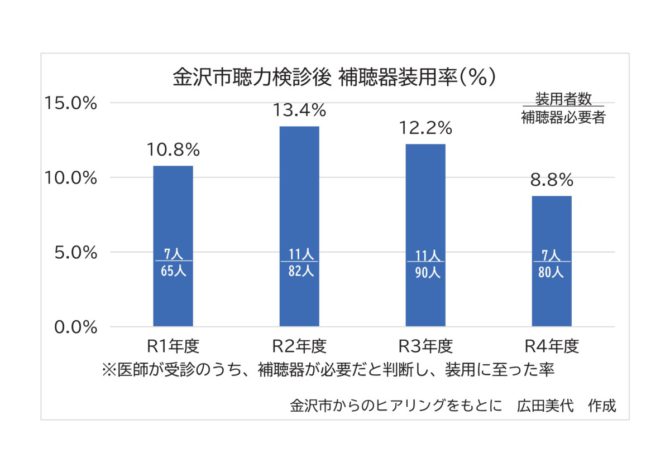

さいごに、今の仕組みをより拡充する提案です。金沢市の検診では、先ほど言いましたように医師が必要な方に補聴器の装用をおすすめし、そのうち補聴器を装用した方の人数や割合を市にしっかり報告もされておりますが、ご覧の通り十数パーセント台で推移をし、直近の昨年度では残念ながら8.8%に下がっています。

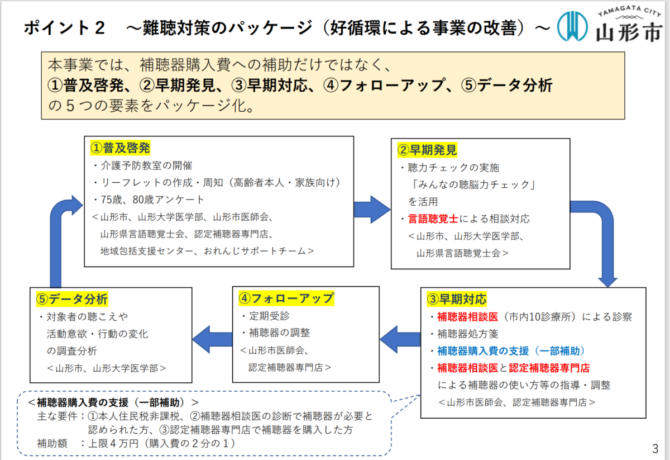

これは本当に医師会のみなさんが懸命に努力をされているかと思うんですが、昨年の議会でお示しした調査結果では、この割合につきまして、金沢市は「補聴器購入へのハードルがある」「購入価格の問題もある」としているんですね。しかし加齢による難聴は、補聴器の装用によって改善します。この取り組みを発展させるために、補聴器の購入補助による経済的な後押しがどうしても必要となってまいります。先日、制度創設を求める署名が累計で2900筆あまり提出されました。さらに現在全国では18歳以上を対象とした補聴器購入補助制度を実施している自治体は152にのぼっています。そのうち中核市でもモデル事業も含め7都市がすでに実施しているというものです。中でも山形市では、聴こえくっきり事業と銘打ち、補聴器購入費への補助だけではなく、専門機関、職種とともに①普及啓発、②早期発見、③早期対応、④フォローアップ、⑤データ分析の5つの要素をパッケージ化しており、難聴対策事業の好循環を図るというものです。金沢市でも、補聴器購入というハードルを軽減し、こうした好循環を生み出すためにも、補聴器購入補助制度を含んだ事業へ発展させるよう求めますがいかがでしょうか。

山形市聴こえくっきり事業|山形市公式ホームページ (yamagata-yamagata.lg.jp)

PowerPoint プレゼンテーション (yamagata-yamagata.lg.jp) より引用

-村山市長

本市のすこやか聴力検診では、診断した医師が必要に応じて補聴器の装用を勧め、経過観察を行っております。補聴器購入に対する補助制度の創設につきましては、全国市長会から国に対して要望を行っているところであります。今、山形市の事例もご紹介いただきました。引き続き国や他都市の動向なども注視しながら研究していきたいと考えています。

-広田議員

研究していくということですが、全国市長会を通じて国へ求めているわけですよね。つまり金沢市も、やはり補聴器購入にはハードルがあり、その補助制度が必要だと、どこがやるかはおいても、必要だということは認識されているということでよいですか。

-村山市長

全国市長会を通じて要望しております。全国的な課題であり、そして高齢社会に向けたひとつの大きな制度であるというように認識しております。そういった意味から、国全体での検討が必要ではないかということで要望しているところであります。

-広田議員

ただ金沢市は本当に珍しい、自治体検診として聴力検診を行っている自治体なんですね。その意義を生かさないわけにはいかないと思うんです。山形市は一気に始めたかもしれませんけれども金沢市はすでに聴力検診をやっていて、早期発見・早期対応・フォローアップまでやっているんですから、その間を早期対応の点で、経済的な後押しをするということで、とても循環が回るというふうに思います。山形市は先ほども言いましたけれども、データ分析では大学なども関わってやっているわけです。金沢市もたくさん大学があって専門家のみなさんもいらっしゃいますから、そういう方も巻き込んでぜひ好循環な制度実現を求めたいと思いますが、市長、引き続きいかがですか。

-村山市長

引き続き、国や他都市、そして金沢市の特徴も踏まえてどのようなことができるのかということを研究していきたいと考えております。

-広田議員

前回も言ったかもしれませんけれども、ランチタイムコンサートですとかお昼の音楽が最近流れていますよね。難聴の方には聴こえているのだろうか、その音色が届いているのだろうか。そして、この間も火災があったんですけれども、本当にサイレンが聴こえて類焼などからの被害から逃げることができるんだろうかと。市長も生活の質という点で言っておられますから、そうしたいのちと生活、そして文化を守るという意味でも、ぜひこの加齢性難聴への補助制度を実現していただくよう求めまして、質問を終わります。